|

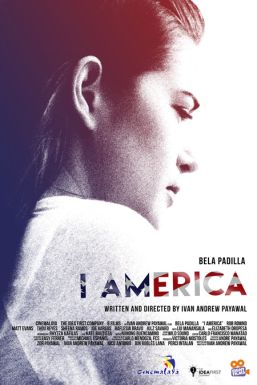

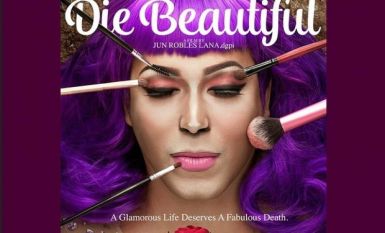

その37 【東京国際映画祭】 昨年の東京国際映画祭は「熱風!フィリピン」と題して10本のフィリピン映画が上映されたが、今年は4本のフィリピン映画が上映された(ブリランテ・メンドーサ監督が参加したオムニバス映画『リフレクションズ』を含めると5本)。 2013年の東京国際映画祭で『レコーダー 目撃者』が上映されたミカエル・レッド監督の『バードショット』、フィリピン映画界の怪物的映画作家と呼ばれ、今年のベネチア映画祭で金獅子賞を受賞したラヴ・ディアス監督の『痛ましき謎への子守唄』、『ブワカウ』『ある理髪師の物語』のジュン・ラナ監督の『ダイ・ビューティフル』、シネマラヤ・インデペンデント・フィルム・フェスティバルで最優秀作品賞にノミネートされたアイヴァン・アンドリュー・パヤワル監督の『I America』。 4本すべて観たいとは思ったのだけれど、ラヴ・ディアス監督の『痛ましき謎への子守唄』は、上映時間が8時間あるということで、ついつい腰が引けてパスしてしまった。 残りの3作はきっちりと観たので、Q&Aの様子なども含めてレポートしよう。 【バードショット(Birdshot)】2016年 監督:ミカイル・レッド 出演:メアリー・ジョイ・アポストル、アーノルド・レイエス  10月28日13時50分からと、11月1日20時50分からの2回上映されたが、僕が観に行ったのは11月1日の方。 20時50分からの上映で、上映時間が116分あり、さらに上映終了後には監督、プロデューサー、主演俳優を招いてのQ&Aが予定されていて、そのあとでゲストからのサインをもらおうとすると、帰宅は夜中の1時過ぎになってしまう。できれば、もう少し早い時間に上映をしてもらえないかと思うのだけれど、いろいろと主催者側にも都合があるのだろう。 会場である「TOHOシネマズ 六本木ヒルズ」のロビーに入ると、なんと目の前に監督とプロデューサーがいるのに気がついてしまう。フェイスブックなどで来日しているゲストの様子をチェックしてあったおかげもあって、すぐに分かってしまった。 さっそく声をかけて監督にサインをしてもらい、しばし立ち話。こういう時に、ちゃんと英語がしゃべれたらいいのにと、いつもいつも思うのだけれど、むかしから英語は苦手で、それを克服する機会のないままこうしてフィリピン映画マニアになってしまっていたのだった。 「作品を楽しんでもらえると幸いです」と言う若い監督に、「もちろん」と力強く答える。 父親から猟銃の手ほどきを受ける少女の映像で映画はスタートする。少女の名はマヤ(メアリー・ジョイ・アポストル/Mary Joy Apostol)。父親と2人で暮らしている少女が、いずれ自立できるようにと、父は少女に銃を握らせていたのだ。 ある時、マヤはフィリピン・イーグルの保護区に入り込んで、絶滅危惧種であるフィリピン・イーグルを撃ち殺してしまう。それが重い罪になるなどということを、マヤはまったく知らなかったのだが。 一方、マニラに向かうバスが行方不明となる事件が起き、2人の捜査官がその捜査に乗り出す。やがて、新人刑事のドミンゴ(アーノルド・レイエス/Arnold Reyes)は、事件の背後に大型農園主による農民への犯罪行為が存在するらしいことを探り出す。そのバスには、農園主を告発すべくマニラに向かうメンバーが乗っていたのだ。だが、なぜか警察上層部から捜査の中止を命令され、保護されていたフィリピン・イーグルが殺害された事件の捜査を命じられる。 正義感に燃えるドミンゴは、上からの命令に屈することなく捜査を続けようとするのだが、上から強硬に捜査を中止するように命じられ、ついには若い妻と幼子のいる家にまで何者かの魔手が伸びる。上司である刑事(ジョン・アルシラ/John Arcilla)からも説得され、ついには正義を貫くことに挫折するドミンゴ。 そして、フィリピン・イーグル殺害事件の捜査に乗り出し、マヤの父親を逮捕するのだが…。 いや、これはなかなかに凄い映画だった。見終えた瞬間、すっかり打ちのめされてしまった。 まず特筆すべきは、主役のマヤを演じたメアリー・ジョイ・アポストルの無垢な美しさだ。映画の中ではまだ少女と呼ぶにふさわしい幼さであるのだけれど、整った顔立ちに力強い目をした、非常に印象的な美少女なのである。 その美少女が、堕落した刑事によって悲惨な運命に見舞われるのが、見ていてなんとも痛ましい。だが、最後の最後まで少女の瞳は穢れなく美しい。長編映画は本作がデビュー作となる女優さんなのだけれど、これからが実に楽しみだ。 そして、正義感に燃える若い刑事が、どんどん追い詰められて消耗していき、ついには堕落していく描写がこれまた痛い。冒頭で上司である刑事が「お前だって1週間もすれば、自分のすべきことが分かるさ」というようなセリフがあるのだが、正義を捨てた部下を見て「1週間もかからなかったな」とつぶやく場面の恐ろしさ。 いったい、この物語はどこに行き着くのだ? マヤはこれからどうすればいいんだ? そう不安になった直後に、予想だにしなかった驚愕のラストシーンに遭遇し、スクリーンを前にしていた僕らはすっかり凍りついてしまう。 これがなんと、若干24歳の若き監督が撮った作品なのである。 監督は若手のミカイル・レッド(Mikhail Red)。2013年の東京国際映画祭でデビュー作の『レコーダー 目撃者』が上映されているのだけれど、残念ながらこの作品は都合がつかずに観ることができなかった。今回、『バードショット』を観て、前作を観なかったことが本当に悔やまれる。 父親が『マニラ・スカイ』などのレイモンド・レッド監督で、叔父が『ASTIG』のジョン・レッド監督ということで、変な先入観を持って「観なくてもいいや」と思っていたんだよなあ。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 【バードショット:Q&A】 〈登壇ゲスト〉 ★ミカイル・レッド(監督/脚本/編集)、 ☆メアリー・ジョイ・アポストル(マヤ役)、 ★アーノルド・レイエス(ドミンゴ役) ☆パメラ・L・レイエス(プロデューサー) 〈司会〉 ★石坂健治(東京国際映画祭プログラミング・ディレクター) 監督:皆さんこんばんわ。私はミカイル・レッドです。この『バードショット』の監督、脚本を手がけさせていただいております。今回のこの作品が2作目になります。最初の作品『レコーダー』も、東京国際映画祭で上映していただきましたので、2作とも上映していただいたことになります。そのことをあらためてお礼申し上げます。ありがとうございます。 そして、この場をお借りしまして、厳しい仕事をともにした私のキャストとクルーにもお礼申し上げたいと思います。この作品は、フィリピン中を駆け巡って撮影しました。南の島で鷲を撮影して、そして北のシェラマドレという山岳地帯でも撮影しました。 会場の皆さんにも、夜遅くまでQ&Aに残っていただきましたことをお礼申し上げます。私のような若い監督にとって、実際にこうやって観客の方と接するという機会は大変貴重な体験ですし、様々なインスピレーションを得ることができますので、皆さん残ってくださって、本当にありがとうございます。 司会:本当に若い監督さんで、4年前に『レコーダー』を持っていらっしゃったときは21歳だったので、依然として25歳で、「アジアの風」では最年少の監督さんでいらっしゃいます。 監督:実際にはまだ24歳です(笑) 司会:失礼しました。それでは、アーノルドさん。 アーノルド:アー、コンバンワ、ハジメマシテ、アーノルド・レイエスです。本日は我々の作品をご覧いただきまして、ありがとうございます。こうして、いろいろな方々に我々の作品を観ていただきましたこと、たいへん光栄に思っています。そして、いま会場に来ているフィリピンの友人たちにも感謝いたします。 メアリー:コンニチワ、私はメアリー・ジョイ・アポストルといいます。映画ではマヤを演じています。多くの方にお越し頂いて、心から感謝しております。本当に嬉しいです。今回の作品は、私にとって初めて海外で上映される作品になりますので、こうして多くの方々にお越し頂いて、本当に光栄に思いますし、感謝の気持ちでいっぱいです。 パメラ:こんにちは。私はパメラ・L・レイエスです。『バードショット』のプロデューサーを勤めております。東京国際映画祭にはこれが2度目となります。前回は、ミカイルの最初の作品『レコーダー』で一緒にこちらに来ました。それがちょうど3年前で、アジアの未来の参加作品としてきたわけですが、石坂さんはじめ東京国際映画祭の皆さんには心より御礼を申し上げたいと思います。そして、会場の皆様にも、今晩、この映画をご覧頂きまして本当にありがとうございます。いろいろな質問を喜んで受けさせていただきたいと思います。 質問:えー、いま感想がうまくまとまらないのですが、すごい映画を観てしまったなという気がしています。それと、主役の女の子がとても可愛かったので、それをあんなひどい目にあわせるなんて、監督、ちょっとひどいんじゃないかという気もしております(笑) 質問ですが、このたぐいの映画は常に資金調達に苦労されると思うので、そのあたりのことをお伺いしたいのと、フィリピンのインデペンデント映画というのは時として驚くほど短期間に撮り上げて費用を安くあげるということをされているのですが、今回の作品、ちょっとそれとは違って時間がかかっているのかなという気がしているのですが、そのあたりはいかがでしょうか。 パメラ:資金調達については、プロデューサーである私の方から回答いたします。監督からすごく野心的な作品のオファーがあったのは、2014年のことでした。とにかくこの作品のために資金を調達しなければならないと画策したわけですが、まず最初に、助成金に申し込んで7万ドル得ることができました。そのあとで、セレナドゥーナというフィリピン映画史上最も興行成績をあげた作品のプロデューサーだった方がこの脚本をすごく気に入ってくれて、そちらからも予算が出まして、それでいまここに来ることができたというわけです。(※セレナドゥーナと聞き取れたのだけれど、それが誰なのか、いくら調べても分からなかった) それからさらに、アジアンプロジェクトマーケットというところからも賞を得て賞金が1万ドル出ました。あとバンコクの方からも少し資金が出ました。 監督:実は私の最初の作品というのがシネマラヤという映画祭から基金が出まして、それで作品を撮ることができたのですが、その時には限られた期間内で映画を作って映画祭で上映しなければならなかったので、新人監督としては新兵教育・訓練プログラムのようなものでした。今回は2作目ということで、ぜひともちゃんと時間をかけて映画を作りたいと思いました。ですから、今回の作品の場合は、国際的なルートから自分が撮りたい作品のために必要な金額の資金を集め、自分自身も脚本に充分な時間をかけ、作品にふさわしい時間をかけて撮影しました。ポストプロダクションにも充分時間をかけました。私はその苦労が報いられた、時間をかけた甲斐があったと思っておりますが、それがスクリーン上にも出ていることを願っております。 (※ちなみに、この質問をしたのは僕でありました) 質問:前作の『レコーダー』を映画祭で見まして、その時に監督は非常に若い方だなと思ったのですが、今日また拝見したらやはりすごく若い方で、すごい才能だなということをあらためて思いました。 質問は2つありまして、1つめは前作の『レコーダー』は救いのある終わり方をしたと思うのですが、本作はちょっと救いのないような、すごくざわっとする終わり方をしたのですが、監督のこの作品に対するテーマというか、ひとことでいうとどういう作品を作りたかったのかというのがひとつめの質問です。 2つめは、単純に分からなかったのですが、マヤは赤いスカーフみたいなものを常に身につけていて、マヤが見る幽霊のような存在、あれも赤い服を着ていたのですが、そこの因果関係というものを何か意図していたのでしょうか。 監督:今回のこのエンディングなんですけど、私にとってはビタースウィートというもので、そこにはまだ希望が残されていると思います。なぜかというと、マヤ自身が希望を象徴しているからです。彼女は言い換えると、絶滅危惧種だと思います。まさに彼女こそフィリピンイーグルなわけです。彼女は、この混沌とした世界の中にありながら、野生の保護区の中ですごく無垢な存在でありつづけるからです。それと同時に、新人警官のドミンゴもまた同じだと思います。この2人は、すごく無垢な存在として始まって、そしてこの弱肉強食の世界の中でどうにか生き延びようとします。ただ、残念なことに、ドミンゴの方が普通の人間に近いのでしょうか、先輩の警察官にいろいろ言われて、どんどんそちらの方に染まっていってしまう。だけど、マヤは決してそうではありません。マヤは、女性だからでしょうか、フェミニンな部分があるからでしょうか、すごく自分自身に忠実に真実を貫こうとします。だからこそ、彼女は最終的な試練であるドミンゴにライフルを向ける場面でも、引き金をひかなかったわけです。彼女はピュアでありつづけます。彼女自身が野生の動物たちと共存できるということを、そこで証明したのではないでしょうか。それと同時に、彼女があの虐殺された何人もの人たちが埋められた場面に遭遇した時、これから自分はもっと戦わなければいけないということを、意志を強くしたような感じで自分は思っております。 そして赤にこめられた意味ですが、赤というのは血を象徴していると同時に、イノセンスをなくしてしまうということも象徴しています。さきほどおっしゃっていただけたましたように、ところどころに赤が使われています。そして、あの幽霊のような精霊が登場してきますが、マヤだけがあれを見ることができるということに、気づいていただけましたでしょうか。彼女のおばあさんが、森からこういった精がやってくるという話しをしていますが、他の誰もそれを実際には見ていません。ワンシーンだけ、ドミンゴがその存在をちょっと感じます。でも、彼自身は見ることができない。ということは、ある意味、ピュアであればピュアであるほどそういったものを見れるが、ちょっとでも心が穢れてしまうと、そういったものが見ることができないということを象徴しています。 司会:時間がきちゃったようなんですが、せっかくですので俳優さんおふたりに、どのように自分の役柄、キャラクターを理解して作っていったかを聞いてみたいと思います。(えっ、たった2人の質問で終わりなの?!) レイエス:今回、素晴らしい監督さんと仕事ができたことを、本当にありがたく思っています。彼はとてもクリアなビジョンを持っておりますので、俳優として一緒に仕事をして、とても仕事がしやすかったです。今回、この脚本を読んだときに、まず最初に、これまでのいろいろな警察にまつわるリサーチをしました。それと、過去の有名な事件についてもリサーチをしました。とにかく、新作を向かう時には、ゼロから始める気持ちで自分はアプローチするようにしています。 アポストル:私の場合はマヤの役を演じさせていただきましたが、まず台本をいただいてから、毎日それを読んで練習をしました。また、ワークショップなどもおこないましたので、疑問がわいた時に監督にいろいろな質問をして、監督の指示通りに演じていました。 司会:はい、ありがとうございました。最後にレッド監督からコメントをいただきます。 監督:客席の中にフィリピンの映画業界をいままで牽引してくださったベテランのフィルムメーカーの方々、ラブ・ディアス監督、ジュン・ラナ監督といった方たちがいらっしゃっています。まずはそのことにお礼を申し上げます。こうした方々のおかげで、私たち若い監督がいまここにいられるのだということを、心より感謝しております。 司会:本当にアジアの未来にふさわしい若いフィリピンのチームをおむかえできて、我々も嬉しいです。ありがとうございました。 ※レッド監督と、プロデューサーのパメラさんは英語で、俳優のアーノルド・レイエスさんはタガログ語と英語がまざりあったいわゆるタグリッシュで、同じく俳優のメアリー・ジョイ・アポストルさんはタガログ語で答えていたので、通訳は英語通訳の方と、タガログ語通訳の方の2人によっておこなわれた。英語の通訳の方はしゃべっていることの半分ぐらいしか訳していないという感触だったが、タガログ語通訳の方はそれよりさらに少なく、せいぜい3割ぐらいしか訳していないのではないだろうか。 また、そのまま文字にしても意味のとれない翻訳も多く、できるだけもとの英語、タガログ語に耳をかたむけ、少しでも元の発言のニュアンスが伝わるようにと手を入れてみた。ただし、僕自身が英語はまったくダメで、タガログ語もたまに知っている単語がまじることがあるという程度なので、どれだけの情報をプラスできたかは、なんとも心許ない限りではあるのだけれど。 Q&Aが終わったところで、会場内にいたジュン・ラナ監督にさっそくサインをもらってしまう。なにせ、映画祭のおかげで連日の帰宅が深夜1時という状況が続いているので、今日のうちにサインをもらっておけば明日は早く帰れることができるのだから。  ※ジュン・ロブレス・ラナ監督のサイン ロビーに出たところで、監督、プロデューサー、主演女優、主演男優の4人がサインをする列ができていた。いままでは、僕のようなマニアが勝手にゲストをつかまえてサインをもらっていたのだけれど、今年は映画祭のスタッフがサインをしてもらう場所をセッティングして、列を作らせていた。おかげで確実にサインをもらえるようになったのだけれど、昨年までに比べてやたらと時間がかかるようになってしまった。特に、スマホで記念撮影を頼む人が多く、単にサインをもらうだけより随分と時間がかかってしまう。終電の時間が迫っているので、こちらとしては気が気ではないのだけれど。 上映前に監督のサインをもらってあったのだけれど、当然ながら俳優さんのサインもほしいので、やっぱり並ぶことになるんだよなあ…などと思って列の後ろに並ぼうとしたら、ロビーにラヴ・ディアス監督を発見してしまう。上映時間が8時間に及ぶ超超大作『痛ましき謎への子守唄』をひっさげて来日してきたフィリピンの超大物監督だ。だけど、誰も気がついていない様子。さっそく声をかけてサインをもらってしまう。 「作品は観てくれた?」と聞かれて、思わず「はい」って答えちゃったけど、嘘です。8時間という上映時間に怯えて、観に行かなかったのです。  ※ラヴ・ディアス監督のサイン あらためて列に並ぶと、プロデューサーのパメラさんから「さっきは質問してくれてありがとう」と声をかけられる。よくまあ、舞台の上から質問したのが僕だと気がついたなあ。 さらには、質問する際に「主演の女優さんがすごく可愛い」と言ったのを通訳さんが「キュート」と訳していたので、主演女優のアポストルさんと一緒になって「キュートって日本語でなんていったっけ? えーと、カワ…」「かわいい」「そう、カワイイ!」なんて会話まで交わしてしまう。 そして、監督もサインをしようとするので「さっきもらいましたよ」と見せると、なんだかガッカリした表情をするので、「じゃ、もう1回サインしますか?」と言って、さっきのサインの上にもっと大きなサインをしてもらってしまう。 いったい、どれだけサインをもらえば気が済むんだか。  ※『バードショット』の4人のサイン ちなみにこの作品は、東京国際映画祭の「アジアの未来」という部門で上映されたのだけれど、その部門の作品賞を受賞したのでした。なんだか、我がことのように嬉しいぞ。 【I America(I America)】2016年 監督:アイヴァン・アンドリュー・パヤワル 出演:ベラ・パディーリャ、エリザベス・オロペサ  本作は10月30日の14:45からと、11月2日の12:50からの2回上映されたが、僕が観たのは2回目の11月2日の方。平日の日中ということで、会社の午後半休をとり、12時になるなり会社を飛び出して六本木に向かった。上映開始が12時50分なのでなんとか半休で済んだけれど、これがもうちょっとでも早かったら完全に休みをとらないといけないところだった。 映画の舞台はオロンガポ。かつて、米軍のスービック海軍基地があった街だ。 主人公エリカ(ベラ・パディーリャ/Bela Padilla)は、フィリピン人の母とアメリカ人の父を持つハーフなのだが、米兵だった父はアメリカに帰国して以来、音信不通となっていた。また、かつて米兵を相手の売春婦をしていた母(エリザベス・オロペサ/Elizabeth Oropesa)とは折り合いが悪く、病気で具合が悪いと知らされても会いに行こうともしなかった。 今は、似た境遇の若者たちとともに暮らしている。皆、アメリカ人とのハーフなのだが、エリカと同様、父親はアメリカに帰国して音信不通となっている者ばかりだった。 ところが、米兵だった父のジョンが娘を探すためにフィリピンに戻ってきたために、エリカにはアメリカで父と暮らすという道が開かれることとなる。だが、パスポートをとるための手配をして、自分の本当の名前が、母親から聞かされていたのとは違うことが判明してしまう。実は、本当の父親はジョンではなかったのだ。 そのことをジョンに告げることができずに、悩むエリカ。 さらには、ジョンから、まだ他にも別のフィリピン人の女性に産ませた娘がいると告げられ、その娘を探す手伝いを頼まれるのだった…。 ピナトゥボ火山の噴火をきっかけに、スービック海軍基地がフィリピンに返還されたのは1991年のことだ。それまでオロンガポは、米兵を相手とする歓楽街として栄えていた。それから25年がたって、米兵との間に生まれた子どもたちも大人になっているのだが、アメリカに帰国した父とは連絡がとれない者が多く、現在でも大きな社会問題となっているとのこと。 この映画は、その問題を真っ正面から取りあげつつ、残された者たちの「いったい自分は何者なのか?」というアイデンティティの問題を取り扱う。だが、だからといって堅苦しい作品に仕上がっているというわけではない。なかなか切ない題材ではあるのだけれど、たっぷりのユーモアをまじえ、きっちりエンターテインメントとしても成立している。そこのところが、なかなかにうまい。 ちなみに、『I America』というタイトルは、分解すると『I am Erica』となる。 監督はアイヴァン・アンドリュー・パヤワル(Ivan Andrew Payawal)。本作がまだ2作目という若手の監督だが、ベテランの役者が揃い、『ダイ・ビューティフル』のジュン・ラナ監督がバックアップに回っていることで、なかなかに味わい深い佳作に仕上がっている。 ちなみに本作は、フィリピンのインデペンデント映画の登竜門となっているシネマラヤ映画祭2016に出品され、エリカの母を演じたエリザベス・オロペサが最優秀助演女優賞を受賞している。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 【I America:Q&A】 〈登壇ゲスト〉 ★アイヴァン・アンドリュー・パヤワル(監督/脚本/エグゼクティヴ・プロデューサー) ☆エリザベス・オロペサ(女優) ★ソウ・レイエス(俳優) ※なお、10月30日にあった1回目の上映時のQ&Aには、主演女優のベラ・パディーリャが登壇していたとのことだが、2回目の今回はベラ・パディーリャの姿はなく、代わりにエリザベス・オロペサが来日してきていた。 〈司会〉 ★石坂健治(東京国際映画祭プログラミング・ディレクター) 監督:こんばんは。私はアンドリュー・パヤワルです。本日は寒い中、本作の上映に足を運んでいただきまして、まことにありがとうございます。また、会場にいらっしゃるフィリピン映画開発協議会(Film Development Council of the Philippines)代表のメアリー・リサ・ディーニョさん、本作のエグゼクティブプロデューサーであるジュン・ラナさん、ペルシ・インタランさんにも感謝申し上げます。 オロペサ:ここに来ることができて、大変嬉しく思っています。アリガトウゴザイマス。 司会:オロペサさんは後半にいらっしゃって、今日が初めてなんですけど、実はフィリピンを代表する大女優でいらっしゃっいます。けっこう日本でも、オロペサさんの出た映画は、これまでも映画祭などで上映されています。たとえば、ディアス・アバヤ監督の映画とかよくお出になっています。それから、イシュマエル・ベルナール監督の映画なんかも日本で上映されていますので、ご安心下さい。 オロペサ:日本の皆様に親しみを感じていたマリルー・ディアス・アバヤ監督とイシュマエル・ベルナール監督という二人の巨匠と仕事ができたことは、私にとって大変名誉なことです。お二人は、日本という国と、日本の皆様のことを大変愛していらっしゃいました。残念ながら、おふたりともこの世を去ってしまって、もう新作が作られることはありませんが、おふたりの作品が日本に紹介されたということは大変名誉なことでありがたく思っております。 レイエス:皆さん、こんばんは。今回が日本での2回目の上映となります。前回の上映時に登壇しました主演のベラ・パディーリャは、新作の撮影がスタートするために帰国してしまいましたが、彼女から皆さんへよろしくとのことでした。もう9日間ほど日本に滞在していますが、本当に素晴らしい体験をしています。映画祭の運営が実にテキパキとしていて、東京国際映画祭は今まで経験した映画祭の中の最良のひとつであると思います。アリガトウゴザイマス。 司会:今日のお召し物は、それはなんですか?(オロペサさんが着ていた漢字の並んだ服を見て) オロペサ:実は知らないんです。昨日買ったんです。 司会:神社の…神宮式年遷宮… オロペサ:シカゴという中古の服の店で買ってきました。通りすぎる人がみんな、なんて字が書いてあるのか読もうとするんですよね。なんて書いてあるのか、僕自身にも分からないんですけど、まあいいやって、ニコニコしながら歩いています。 司会:たぶん、神社が何年かに1回、遷宮といって場所を移るという…説明が長くなりますので、あとで説明しましょう。 質問:いろいろと考えさせられることの多い映画だったと思います。オロンガポから米軍基地がなくなって随分たっていますが、ああ、こういう状況なのかなと考えさせられました。 質問なんですけど、この作品はシネマラヤ映画祭から出てきたインデペンデント映画ということになるのだと思うのですが、冒頭にビバフィルムのロゴマークが出ていました。ビバフィルムというと、娯楽映画の会社なので、インデペンデント映画とビバフィルムとの結びつきにちょっと違和感がありました。エンドクレジットにジュン・ラナ監督の名前があったのですが、ジュン・ラナ監督というとビバフィルムから映画を作っているので、そういうかかわりがあるからなのかなとも思ったのですが、そのあたりどうなのでしょうか。 監督:ビバフィルムは、実はこの映画が完成してシネマラヤでの上映があったあと、全国規模での配給で参画してきたので、ロゴマークがついています。ジュン・ラナ監督はアイデア・ファーストという制作会社を自身で持っていて、ビバフィルムと共同製作をしています。つい最近配給された映画のタイトルは『どうしてイケメンにはみんな彼氏がいるの?』というものです。 ※実は、この質問をしたのは僕です。シネマラヤ映画祭から出てきたインデペンデント映画にビバフィルムのロゴマークがついているということにびっくりしてこんな質問をしてしまったのですが、まさか全国配給されていようとは思ってもみませんでした。シネマラヤ映画祭から出てきた映画が、一般上映されるというイメージはまるでなかったのですが。あとになって、ちょっと質問がマニアックすぎたと反省したのですが、通訳の人がこちらの質問をちゃんと訳してくれなかったこともあって、エグゼクティブ・プロデューサーにジュン・ラナ監督がいたからビバフィルムに繋がりができたのではという疑問に答えてもらうことはできませんでした。 質問:(英語で)エリザベスさんは、フィリピンで敬意を集めている、皆が尊敬している女優さんでいらっしゃいますが、今回、若い俳優、若い監督との作業はいかがでしたでしょか。 オロペサ:正直に言いますと、「イエス」と答えることができるまでに、少し考える時間を必要としました。しかし、脚本を読んで出演を決めました。彼は非常に若くて、経験も浅い監督です。しかし、彼は大変な好青年で、しかも彼の(ディアス・アバヤ監督の映画学校出身という)出自を知り、彼のような若い監督の手助けをするために、この仕事を受けることを決めました。そして、仕事をする時には大変熱心だということも次第に分かってきました。それに、彼の師匠がジュン・ラナと知って、どうしてノーと言えましょうか。そして今、本当にこの仕事を受けてよかったと思っています。 司会:そうすると、エリザベスさんはディアス・アバヤ監督とのつながりもあって、ジュン・ラナさんはアバヤ監督のお弟子さんですよね。それにアイヴァンさんもその繋がりというか、アバヤ監督とのつながりがあったのでしょうか。 監督:はい。私がアバヤ監督の映画学校にいたのが2008年頃で、その時にはアバヤ監督はすでに癌に冒されていました。私がそのクラスに6ヶ月間通ったところで、ステージ4にまで進んで亡くなられてしまいました。しかし、監督が実際にセットで演技をつける様子、演出する様子、それはまるで魔法のようで、本当に素晴らしかったのですが、実際にそれを見て学ぶことができたのは、本当に幸運だったと思っています。 司会:そういう風に世代を超えて継承されるというのは素晴らしいことですね。 質問:(英語で)いい映画をありがとうございます。本当に素晴らしい映画だったと思います。私は日本で暮らすフィリピン人の世話をする仕事をしております。私の質問ですが、どうしてアメラジアンをテーマに映画を撮ろうと思ったのでしょうか? (※アメラジアンとは、アメリカ人とアジア人の両親を持つ子どもを意味し、特にアメラジアンの多いフィリピンでは大きな社会問題となっている) 監督:たまたま、オロンガポのアメラジアンについて書かれているオンラインの記事に接する機会がありました。その記事に書かれていたのは、自分とは何者なのか、いったいどこに所属しているのかといった自分のアイデンティティについて葛藤する人々の姿でした。ちょうど、私自身も自分とは何者かと葛藤してかなり苦しんでいる時期であったため、このトピックに大変共感することができました。 質問:重い題材の中にも笑いのある作品をありがとうございました。現場の雰囲気について聞きたいなと思いまして、できればホイットニーさんにいろいろ聞きたいなと思っているのですが、現場はどうだったんでしょうか。 (※映画の中でソウ・レイエスが演じていた役が歌手を目指すウィンストンというゲイの若者で、「私のことはホイットニー・ヒューストンと呼んで」というセリフが出てくる) レイエス:いまはホイットニーではなくウィンストンになってます(笑) 確かにテーマはシリアスですが、ベラ・パディーリャのようなプロフェッショナルの俳優と仕事をともにすることができて、自分がとてもラッキーだったということもあり、現場はとても愉快でした。それに、みんながほとんど同世代だったということもあって、ユーモアやノリをごく自然に共有することができました。また、各キャラクターのキャスティングが実に絶妙で、どのシーンもそれによって自然に流れたという印象です。でも、この作品を編集するのはかなり大変だったろうと思います。監督は各シーンを2バージョンぐらい撮影するのですが、僕たちは13バージョンぐらいやってしまいました。ですから、実際に完成した作品を観て、ああ、このバージョンを採用したのかと驚いたぐらいです。そのおかげもあって、フィリピンでも見た人の評判はよくて、日本での上映も、前回、今回と満席になったことをとても嬉しく思っています。 エリザベス:実生活では絶対に使わないような、かなり汚い言葉でののしらなければならなかったのですが、女優魂でその役を自分の中で消化して、初めてこなすことができました。でも、それを思い切って演じて、監督がこのキャラクターに求めていたものになんとか応えることができたおかげで、シネマラヤの最優秀助演女優賞をいただくことができました。ですから、私にとって最も大変だったのは、性的な表現を使ってののしるということでした。 2番目に大変だったのは、死ぬということでした。あの、黒い、ジッパーのついた遺体収納袋の中にいれられるというのは、最悪の体験でした。 質問:さきほどの方もおっしゃっていたのですが、この映画はシリアスな題材を扱っていながら、ユーモアがあって笑えるシーンが多いと思うのですが、この題材を扱うにあたってもっとシリアスに扱うこともできたと思うのですが、どうしてこういうユーモアのある作品にしたのでしょうか。 監督:私がストーリーテラーとして常に思うのは、最も哀しい映画こそ、最も面白い映画であるべきだということです。私は常に、ユーモア、コメディの要素を入れて取り入れたいと思っています。なぜなら、哀しいことの次には笑いが来るべきだと信じているからです。 ※今回も、通訳の日本語をそのまま文字にしたのではまるっきり意味が通じない場面が多く、可能な限り英語の発言からテープ起こしをするようにしました。でも、何度も何度も繰り返しているように、僕は本当に英語がダメダメな人間なので、もしかするとちょいと創作しちゃっている部分もあるかもしれません。でも、それでも通訳の日本語をそのまま文字にするよりはマシだと思っています。 Q&Aのあとで、ロビーで登壇していた皆さんのサインをもらう。 主演のベラ・パディーリャさんは、1回目の上映時のQ&Aには登壇していたようなのだけれど、急遽帰国されたとのことでサインは手に入らず。残念。だけど、その代わりに登壇した超ベテラン女優のエリザベス・オロペサさん、映画の中でゲイのキャラクターをコミカルに演じていたソウ・レイエスさん、それにパヤワル監督のサインを無事にゲット。エリザベス・オロペサさんというのは、1970年代から活躍しているベテラン女優さんで、IMDbのリストを見ると、なんと164本の映画、テレビドラマがリストアップされている。シリアスなドラマから、コメディまで、幅広い作品に出演されているようだ。  ※『I America』の3人のサイン 【ダイ・ビューティフル(Die Beautiful)】2016年 監督:ジュン・ロブレス・ラナ 出演:パオロ・バレステロス、ジョエル・トーレ  10月27日の17:50からと11月2日の21:00からの2回上映があったのだけれど、僕が観たのは11月2日の方。上映開始が21時で、上映時間が2時間あって、しかも上映終了後にQ&Aがあるということは、本気で終電があぶない。会場となる[SCREEN 9]は、前の回の上映が終わってから『ダイ・ビューティフル』の上映が始まるまでけっこう空き時間があるので、もっと早く上映をスタートしてくれてもよさそうなものなのだけれど、きっとなにかしら理由があってそうはできないのだろう。 『I America』のあと、時間が空きすぎてしまったので、いったん会社に戻って夜まで仕事をして、再び六本木へ。 2012年の『ブワカウ』、2013年の『ある理髪師の物語』の2本の作品で、特別な映画を撮る監督として僕の中にゆるぎない地位を獲得したジュン・ラナ監督の最新作である。だが、昨年の『Haunted Mansion』はというと、非常にオーソドックスなホラー映画であった。ジュン・ラナ監督らしさはまったくなし。そして、いまフィリピンで上映中の『Bakit Lahat ng Gwapo may Boyfriend?(どうして、イケメン男子にはみんな彼氏がいるの?)』も、ゲイを題材としたコメディで、まず間違いなく娯楽に徹した作品なのだろう。なんだ、あれほどの作品を撮った監督でも、結局は商業主義に飲み込まれてしまうのか…なんて思っていた。 そんなジュン・ラナ監督の最新作である。期待半分、不安半分というのが、正直なところだった。ところが…。 男性の肉体をもって生まれながら、自ら選んだトリシャという名の女性として生きて、そしてその人生の頂点で急逝してしまったひとりのトランスジェンダー。彼女の、可笑しくも切ない人生。 ゲイのパトリック(パオロ・バレステロス/Paolo Ballesteros)は、父親に隠れてゲイのビューティコンテストに出場していたが、それが父親(『牢獄処刑人』のジョエル・トーレ/Joel Torreが熱演)にばれ、一族の恥さらしとののしられ、ついには家からたたき出されてしまう。父親は、息子がゲイであるということを受け入れることができなかったのだ。 そういえば、『シャシャ・ザトゥーナ(ZsaZsa Zaturnnah Ze Moveeh)』でも、『Praybeyt Benjamin』でも、まったく同じように父親がゲイの息子を理解できずに怒り狂うシーンがあった。日本に比べてゲイを許容しているように見えるフィリピン社会なのだけれど、やはり自分の身内ということになると別であるらしい。 父親に理解されずに家をたたき出された瞬間から、彼女はパトリックという名を捨て、トリシャという名前で生きる人生を選ぶ。ゲイの友人とともに、地方で開催されるゲイのビューティコンテストへの出場を繰り返し、その賞金で生計をたてていく(まったく知らなかったのだけれど、そういうコンテストが国のいたるところで開催されているものらしい)。 そして、ついには全国大会に出場して優勝するのだが、その直後にくも膜下出血で倒れて帰らぬ人となってしまう。 友人たちは、彼女の遺体に毎日異なるメイキャップをほどこし、美しく装って送りだそうとするのだが…。 トリシャの葬儀の様子を現在進行として描きながら、映画は彼女の過去のさまざまな時間へとジャンプを繰り返す。 養女をひきとり、母として娘をひたすら愛して育てるトリシャ。学園の人気者に恋をして、ひどく傷つけられた青春時代。地方のビューティコンテストをまわりながら、脳天気にはしゃぐ日々。 現在と過去とが入れ替わり立ち替わり現れ、彼女のひとりの人間としての人生が、息子として、姉として、母として、友として、恋人として、妻として、そしてビューティクイーンとして生きた人生が、色鮮やかに描き出されていく。 男だろうと、女だろうと、トランスジェンダーだろうと、そんなことはまったく関係ない。みんな素晴らしい人生なんだ。みんな同じように悩み、苦しみ、傷つき、喜び、愛し、愛され、与え、与えられ、そうやって生きているんだ。そんなメッセージがスクリーンから力強く伝わってくる。 これこそが、ジュン・ラナ監督の作品だ。 トリシャを演じているのは、パオロ・バレステロス。フィリピンのバラエティ番組のホストとして活躍する一方、メークアップ・アーティストとしても知られている人なのだそうだ。映画の中でトリシャは、アンジェリーナ・ジョリー風、ジュリア・ロバーツ風といったメイキャップをするのだけれど、それはすべて自分でメイキャップしているとのこと。いったい、どういう人なんだろう? また、友情出演的にユージン・ドミンゴやイーサ・カルザドといったトップ女優が出てきているのだけれど、その登場シーンが実におかしい。でも、このおかしさがわかるのは、よほどのフィリピン映画通ということになろう。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 【ダイ・ビューティフル:Q&A】 【登壇ゲスト】 ★ジュン・ロブレス・ラナ(監督/プロデューサー/原案) ★ペルシ・インタラン(エグゼクティブ・プロデューサー) ※今回登壇した監督のジュン・ラナとプロデューサーのペルシ・インタランは、アメリカで結婚式を挙げているカップルでもある。フィリピン国内では、男性同士の結婚は認められていないのだ。その2人が撮りあげた映画であると思って観ると、この映画のテーマがなおさら切なく、かつ力強く感じられるのではないだろうか。 【司会】 ★矢田部吉彦(東京国際映画祭プログラミング・ディレクター) 司会:ジュン・ロブレス・ラナ監督には何度も東京に来て下さっていますが、またまた素晴らしい作品で帰ってきてくださいまして、こんなに興奮することはありません。あらためまして、心よりお礼申し上げます。まず、お一人ずつお客様にご挨拶の言葉を頂戴できますでしょうか。 監督:こんばんは、皆さん。この映画を観ていただきまして、本当にありがとうございます。楽しんでいただけましたでしょうか。今回のこの上映で映画祭も終わってしまうということで、私はいま、とても寂しい気持ちでいっぱいです。映画祭での滞在を、本当に楽しませていただきました。映画祭と、そして私たちの作品を大変暖かく受け入れてくださいました観客の皆さんに、心より感謝したいと思います。ありがとうございました。 ペルシ:このような遅い時間の上映にお越し頂きまして、本当にありがとうございます。実は、私自身も、観客の皆さんと一緒に観たこの2回しか、まだ観ておりませんので、いま、とても感動しているところです。今回、ワールドプレミアとして上映させていただきましたこの作品は、母国の方でもまだ上映されておりません。このたびは暖かく迎え入れていただきまして、本当にありがとうございます。 質問:大変素晴らしい映画をありがとうございます。人が自分らしく生きるということの難しさ、大変さを雄弁に語った映画だと思います。 この映画のテーマは、映画そのものが雄弁に語っているとは思うのですが、おそらく監督にとってはとても大切なテーマの映画ではないかと思いますので、ぜひ監督の口から、この映画にこめた思いというものを聞かせていただければと思います。 それと、おそらくこの映画は、今年のメトロ・マニラ・フィルム・フェスティバルに出品されると思いますので、そこでの成功を祈っております。 監督:ありがとうございます。この映画の製作は、2014年にフィリピンでトランスジェンダーの女性が殺害されるという事件がきっかけとなってスタートしました。彼女が殺された時の、ある人々の反応に私は大変なショックを受けました。ある人々は「彼女はトランスジェンダーなのだから、あるいは彼女はノーマルではないのだから、殺されて当然だ」というようなことを言いました。私はゲイの男性として、そしてフィルムメイカーとして、世間の人たちが、自分とは異なる人間であっても受け入れるべきだということを学べるように、この事件を語り続ける責任、LGBTコミュニティに対する責任が、自分にはあるのだということに気づかされました。 もちろん、この作品は数多くのテーマを内包しています。死、生、許し、慈悲、前向きさ。彼女は若くして死んでしまうのですが、愛と深い思いやりという遺産を残してくれています。 ※例によってこの最初の質問は、僕の質問でした。本当は、「フィリピン映画にはどうしてゲイを題材にした映画が多いのでしょうか」とか、「ジュン・ラナ監督の作品には、『ブワカウ』『ある理髪師の物語』のような心に沁みる素晴らしい作品と、『Haunted Mansion』『Bakit Lahat ng Gwapo may Boyfriend?』のような娯楽に徹した作品があって、まるで2人のジュン・ラナ監督がいるみたいなんですけど」というような質問をしようかと思っていたのだけれど、映画を観てそんな質問はぶっとんでしまい、とにかくこの映画にこめた監督の思いを聞いてみたいと思ったのでした。 質問:大変素晴らしい映画をありがとうございました。前回の映画とはがらっと変わって、どんどん観客をひっぱっていくような、興味がどんどん高まっていくような感じの映画で楽しめました。ありがとうございました。 質問なんですが、カットの時系列が、死の場での回想ということもあるのでしょうが、その回想の時系列自体もかなり飛び飛びに動いていくという形の映画でしたけれど、そういう手法をとられたということにはどういう意図があるのでしょうか。 監督:この映画の構造を考える際に、ある友人の死がありました。自分がその友人の思い出をふりかえったとき、必ずしも思い出というものは時系列の順番で自分の頭の中に甦ってくるものではなく、とても楽しかったこと、ハイライト的な思い出の方が、どちらかというと先に頭に思い浮かんでくるのだという興味深い構造に気づかされました。私は、哀しいこと、悲劇的なこと、あるいは沈黙というようなものよりも、ユーモアでその思い出というものを描きたいと思いました。今回、新しい手法を使ったのは、自分自身がものを作る上で、そのやりかたを採用することで自分が解放されるような、自由になるような、そういう手法だと思ったからです。それに、新しいことを試したいということもありましたので、今回はこのような手法で映画を作ってみました。 質問:素晴らしい映画を本当にありがとうございました。観たばかりで、なんとも言葉にするのが難しいのですが、すごくストーリーや人物が素晴らしいというか、愛すべき人たちばかりで、素敵なお話しだったと思います。映画の中では、メイクもひとつの見どころだと思いましたが、そのメイクアップをした方についてすごく興味をもちました。どういう方なのでしょうか。それから、メイクアップで変身するアンジェリーナ・ジョリーとかジュリア・ロバーツとか、そういう人選はどなたが考えたのでしょうか。 監督:メイクアップは俳優のパオロ・バレステロスが自分で担当しました。パオロはメイクアップアーティストとして大変有名な人で、毎日ショーもおこなっています。彼は自分自身の顔をキャンパスにして、異なる有名人に変身することをよくおこなっています。彼がひとりの有名人になるためには3〜4時間かけてメイクアップをするので、撮影しているときにはそれだけ時間がかかり、それが問題にもなるわけですが、それ以上に彼の素晴らしい才能を評価しました。脚本を書き上げた時点で、もちろんパオロのことは知っていましたが、メイクアップができるからという理由で彼を選んだわけではありません。もちろん彼のことは思い浮かびましたが、実際に脚本を読んでもらって、それで選びました。もちろん、俳優さんに自分でメイクアップをやってもらえるのですから、だいぶそこは費用をセーブすることができて助かりました(笑) とにかく素晴らしいメイクの才能のある方です。 登場するセレブリティの選択は、これはひとりが選んだといことではなく、私たちで話し合って決めました。セレブの中には変身しやすい人もいますが、だからといってそういう人ばかりを選んだわけではありません。例えばジュリア・ロバーツとかは、映画の中のテーマに合っているということで選んでいます。映画の中でこういうテーマが必要ということで選んでいる人もいますし、あるいはランダムに選んでいるような人もいます。 司会:僕は、ブリトニー・スピアーズが好きです(笑) 質問:大変素晴らしい作品をありがとうございます。なかなか日本で観れないような作品だったので、本当に興味深く見ておりました。 最後のシーンなんですけど、どういったイメージでああいったメイクにして最後を締めくくったのでしょうか。監督にどのようなイメージがあったのか、そのへんのところを聞かせていただけませんでしょうか。 監督:私は映画を、幼いトリシャのコンテストの映像で始めました。そして、映画をブックエンドのように、トリシャの幼い時の映像で挟んで終えたいと思いました。その終わりの部分は、より優雅で、より豪華な、トランスジェンダーの人々にとって天国のような映像にしたいと思いました。最終的に、かつての彼女がずっとそうであったように、本当にゴージャスで美しくて、とても幸せでとても満ち足りた終わり方にすることができたと思っています。 それから、主役のキャラクターがカメラの方を観ています。皆さんに対して目を向けています。そういうところも映したかったという意図もあります。観客に対して トリシャをありのままに受け入れてもらいたいと挑んでいるわけです。 ※質問の意図は「トリシャの遺体にほどこした最後のメイク」についてのものだったのだけれど、通訳の方が「メイク」という言葉を抜かして訳してしまったために、回答が「最後のシーン」に関する説明となってしまったのでした。 質問:画面のすみずみにまで色彩の感覚がとても素晴らしくて、照明も含めて色彩についての考え方をお話しいただけますでしょうか。 監督:私は撮影監督のカルロ・メンドーサと話し合いました。もともと、私は手持ちカメラで撮影するつもりでおりました。トリシャは、自分が美しくありたい、画面は美しく構成されていてほしいと望むようなキャラクターです。私は映画を撮影する時は常に、登場人物に対して非常に強い愛を感じながら撮っています。そのため、登場人物が私にどうして欲しいのかと語りかけてくるのを感じるのです。トリシャは、すべてのコマで美しくありたいと、ビューティクイーンとして記憶していてもらいたいと望むはずだと思い、撮影監督と私は、可能な限り美しいコマ、ショット、多様な色彩を使うと決めました。 ※どうしても聞き取れない部分が多く、なおかつ通訳の日本語も曖昧だったため、喋っていることの半分ぐらいはカットしてしまっています。おおよそ、こんなことを喋っていたという程度にご理解ください。 質問:すごく感動しました。質問ですが、今回のストーリーを考えるきっかけが、もともと亡くなった方がいた時に、SNSなどでひどいコメントがいっぱいあったということが原因ということなんですが、この作品は、本国での上映はできるのでしょうか。また、上映したときにどうなんでしょうか。あと、この映画に出て下さいと言ったときに、ゲイの役をした皆さんはすぐにオッケーという感じだったのでしょうか。人によっては、「いや、ちょっとそういうコメントもいっぱいあるからいやだな」という感じで断られちゃったりしたこともあったのでしょうか。 監督:先ほど、どなたかが言ってくださった12月にあるメトロ・マニラ・フィルム・フェスティバルに、この作品でエントリーする予定でいますので、それに選ばれればと期待しています。それに選ばれると、多くの人にこの映画を観てもらえることが可能となります。大変幸運なことに、このプロジェクトが発表された時に、非常に多くの人がオーディションに参加してくれました。いろいろなことを言う人はいますが、困難をものともせず、前向きに、この映画に参加してくれた方が多くいらっしゃいました。これは、このプロジェクトを信用し、私の考えに共感してくれた人が、たくさんいたからだと思っています。 司会:ペルシさん、せっかくいらっしゃっていますので、簡単にお伺いしたいと思います。このような題材を扱った作品が公開しにくいとか、そういったフィリピンの映画マーケットの状況はあるのでしょうか? ペルシ:このようなストーリーの映画をフィリピンの幅広い観客に向けて上映するということは、大変難しいことだとは思います。しかし、私たちは幸運でした。なぜなら、たとえ新しい物語を受け入れることのできない観客がまったく来ないとしても、LGBTのキャラクターが主役であっても歓迎してくれる観客が他にいてくれるからです。今まで、フィリピンの映画では、LGBTのキャラクターは、コミカルに描かれることがほとんどでした。しかし、私たちはこの映画で、LGBTのキャラクターの人生や心の中まで深く踏み込んで描きました。ドラマ性もあり、しかもユーモアもたっぷりある新しいタイプの作品になっていると思います。そういう新しいものを見たいという気持ちを持っている観客がいるのは確かです。メトロ・マニラ・フィルム・フェスティバルがきっかけとなって、幅広い多くの観客に観ていただけることを、心から願っております。 司会:ありがとうございます。日本の映画会社もざわついております。日本の公開も本当に楽しみになってきております。 (会場から一斉に長い拍手) 監督:もう、いま、胸がいっぱいです。本当にありがとうございます。(感極まって泣きながら)本当に皆さん、ありがとう! ふたりして泣いてしまって…。ああっ、パウロ! パウロはとても感傷的な人間ですぐに泣くんだけど、自分は…。もう…。だけど、ああ、この映画は、私にとってはとても個人的な映画です。映画というものは、そもそも個人的なものですけど。それでも、幅広い観客に届けばと願っています。LGBTコミュニティに関するこの物語が、とりわけこのようなトリシャの物語が、本国でも多くの観客に受け入れてもらえればと願っています。映画祭と、ああっ、日本の観客の皆さんの優しさに、心から感謝いたします。 (会場から鳴り止まない拍手) ※監督とプロデューサーのお二人は、この映画がどこまで受け入れられてもらえるのかという不安を持っていたようなのだが、鳴り止まない観客の拍手に感極まった監督が涙を流すという、かつてない感動的なQ&Aとなった。今まで、けっこうな回数のQ&Aを観てきたけれど、ここまで観客が熱く映画の支持を表明した場面に遭遇したのは初めてだった。 ※11月18日、メトロ・マニラ・フィルム・フェスティバルの公式エントリー作品の発表があり、『ダイ・ビューティフル』はエントリーされた8本の作品のひとつとして、ちゃんとリストアップされていた。 ※また、「ココロヲ・動かす・映画社〇」という配給会社が、本作の日本配給権を取得したとのこと。 昨日のうちにジュン・ラナ監督のサインはもらっていたのだけれど、どうしても感動の言葉を直接監督に伝えたくて、今日もサインの列に並んでしまう。 「素晴らしい映画でした。感動しました。本当に本当にありがとうございます。この映画がメトロマニラ・フィルム・フェスティバルで成功することを祈っています。次回作も待ってます」 つたない英語とタガログ語をごちゃごちゃにして、感動を伝える。  ※ジュン・ラナ監督2つ目のサイン。 昨日のサインに比べて、こっちの方が丁寧に書いてある(笑) この映画は、東京国際映画祭にて、最優秀男優賞と観客賞を受賞した。観客賞には、この僕も一票を投じているので、実に嬉しい受賞だ。 ジュン・ラナ監督は受賞後に、フェイスブックに次のようなメッセージをアップしている。 「『ダイ・ビューティフル』の物語を最初に考えたのは2014年で、これは語らねばならない物語であると思ったが、はたしてどこにこの映画の観客がいるだろうかと悩んだ。この2年間、ずっとその思いが心をよぎり続けた。だけど、『ダイ・ビューティフル』は東京国際映画祭で歓迎され、実に暖かく受け入れられ、主演男優賞を受賞したのみならず、観客賞をも受賞することができた。中には、私とパオが上映の際に泣いてしまったことを怪訝に思う人がいるかもしれない。だけど、私たちが、日本の観客の感想を聞き、評価を感じた時に、どれだけ心をゆさぶられたか、とても分かってもらえないだろう。これが単なる始まりであって、これからもっともっと多くの観客(特にフィリピンの観客)がトリシャの物語を知ってくれればと期待している。私たちみんなが、彼女のような美しい人生を生きたいものだと思う。ありがとう、東京。ありがとう。」

|