|

朝食はセブの潮風(5日目)

2月26日(日)

セブで迎える最後の朝がやって来た。政子の方は相変わらず元気いっぱいなのだが、僕の方はやや疲れがたまってきた。食欲が落ちて、なんとなく体の方もグタッとしてしまう。基本的に体力がないのかもしれないが、外国にいるということで常に緊張もしているのだ。ま、せいいっぱいの自己弁護にすぎないのだけれど。

|

バナナケチャップとレッドデビルをたっぶりとふりかけて朝食をすませる。ここで食べる朝食もこれが最後かと思うと、なんとも名残りが惜しい。

食事のあとでフロントヘ行き、夕方までコテージを使わせてほしいと頼む。

通常、日本からの客はマニラを経由せずにセブからの直行便を使って成田に帰る。だから、フロントもそのつもりでいたらしいのだが、僕たちはそれよりもかなり遅い時間の飛行機でマニラに行くことになっていた。料金的にそれほど差がないのに、最後の日にセブで目いっぱい遊べて、そのうえマニラにも泊まれるのだから、こちらの方がはるかに得だと思ったからだ。ただし、その場合にコテージを何時まで使わせてもらえるのか、いままで全く確認をしていなかった。10時にチェックアウトなどと言われた日には目も当てられない。ふいにそのことに気が付いて頼みに来たのだが、さいわいなことに簡単に夕方までコテージを使うことを了承してくれる。よかった。英語が達者ではないので、こういうことを頼むだけでも神経を疲れさせてしまう。

フロントには、最初の日に僕たちをダイビングに誘った日本人が来ていた。昨夜遅くにクルージングから帰ってきていたはずだ。

「どうでした、ダイビングの方は?」

声をかけると、

「まあまあといったところですね。風の影響で透明度があまりよくなかったから」

あまり、かんばしくない返事がかえってきた。クルージングに参加した人たちには本当に申し訳ないが、この返事は実に喜ばしい。ダイビングのお誘いを断わっているだけに、あまり楽しそうな顔はしていただきたくない。どちらかというと、がっかりしたな、なんて表情をしてもらえると、非常に嬉しいな、なんてことを思っていたのだ。かなり悪い性格をしているなと自分でも思うが、ヘッヘッヘッ、嬉しいぜ。

コテージに戻るなり、今日のしたくをしていた政子にそのことを報告する。当然のように、政子の顔にも喜びの表情が浮かぶ。どうやら、夫婦して性格に問題があるらしい。

8時すぎにハドサンを出発した。今日もアイランド・ホッピングだ。

タンブリ・ビーチでバンカーボートの準備が出来るのを待っていると、僕たちのすぐうしろを香港人の団体がゾロゾロと通っていった。いやはや、その騒がしいこと。アイヤーアイヤーと実にかまびすしい。

その団体がゾロゾロと海の中に入っていって、ドヤドヤとバンカー・ボートに乗り込んでいく。そして、定員をオーバーしているとしか思えないくらいにゴチャゴチャと混み合ったボートで大海原へと乗り出していった。

どうやら、団体で海外に乗り出していって顰蹙を買っているのは、日本人だけではなさそうだ。今日もガイドに付いてくれたロルゥナさんが、うんざりした表情で「ベリイ・ノイジィ(うるさいんだから)」と言ったのには笑ってしまった。

そのロルゥナさんが、フィリピンのコミックスを僕に買ってきてくれた。僕の買ったのとは違う号の『SAMURAI』。その中の「FURUI OTOKO」というタガログ語の漫画を訳しながら読んでくれる。サブ・タイトルが「OLD MAN」。実になんとも他愛のない話で、フィリピンの子供たちは本当にこれを喜んでいるのだろうか、なんて思ってしまった。

今日のバンカーボートは前回よりもやや大ぶりで、さいわいなことにエンジンの音もそれほどうるさくなかった。二人だけのために出してもらうには申し訳ないような船だ。そのかわり、今日の船長はなんとなく頼りなさそうな若い男だ。ロイとロディという二人の子供を助手として連れて来ている。実は、本当の船長はバランガイ・キャプテンの選挙があるということで、今日は臨時なのだという(バランガイというのは行政の最小単位で、町内会みたいなものなのだろう)。

例によって、海をグルリとまわりこんでカルスワン島へ。島には先に香港人の一行が到着していて、ピーチクパーチクとさえずりあっている。いやはや、そのよくしゃべること。ロイが口のところで手をパクパクとさせて、いかにも「よくしゃべるよ」という表情をしてみせる。

今までまったく知らなかったのだが、どうやら香港からの団体客はかなり嫌われているようだ。ロイは露骨に香港人を嫌う様子を見せたし、ロルゥナさんにしてもあまり歓迎している様子ではなかった。

現在、実に多くのフィリピン人がメイドなどの仕事で香港に出稼ぎに行っている。もしかしたら、そのために香港の人たちにフィリピンの人たちを見下すような態度が生まれるのではないだろうか。あくまでも僕の推測にすぎないのだが、時として香港の人が見せるフィリピン人に対する無礼な態度にそのような雰囲気が感じられてしまった。僕にしてみれば、一部の日本人に見られる許し難い態度だって同じだと思うのだが、ロルゥナさんは、香港人に比べると日本人はとてもいい客だという。今後、団体旅行での悪評判はすべて香港人の方に行ってしまうのではないだろうか、とさえ思えてしまう。

ロイとロディがやって来てカヌーに乗らないか、と言う。ハッハッハッ、つい二日前に高い金を取られたばかりだぜ。1個20ペソでウニを採ってきてくれる、と言う。いやいや、あまりおいしくないのは体験済みなのだよ。二人の子供には申し訳ないが、カヌーもウニも断わり、貝殻のお土産もネックレスも椰子のジュースもすべて断わって海に入る。

しかし、なんといっても遠浅の海だ。シュノーケリングにいいポイントに出るだけで疲れてしまった。

昼食は島にいた可愛らしい仔猫をはさんでお弁当。僕と政子の間にチョコンと座り込んでしきりにエサをねだる様子が本当に可愛らしい。動物が好きなので、ついついお弁当を分けてあげてしまう。

困ったのは人間の子供の方だ。どういうわけか、ロイが政子のサンダルをいたく気に入ってしまい、自分のサンダルと交換してくれと言って聞かない。あまりにもしつこいので、僕のサンダルとだったら交換するとまで言ったのだが、どうしても政子のサンダルでなければ満足できないらしい。しようがないので断固として拒否すると、突然、自分のことを指差して日本語で「カワイソウナコドモ!」と言い出した。あ〜あ、一体どこの誰がこんな日本語を教えたのやら。

カルスワン島を離れる時には、ボートの準備をしながら「サンダル、コウカン♪」などとデタラメのメロディで歌ってアピールする始末。まったく……まいってしまった。

|

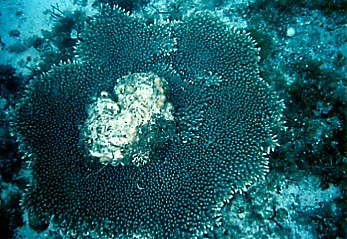

カルスワン島を出て、途中の海でシュノーケリングをさせてもらう。今回の目的は島よりもこのシュノーケリングだ。3点セットを身に付けて、海に飛び込む。珊瑚が点在し、魚たちも多く見られるなかなかのポイントだ。

しばらく泳いでいて、ふと気がつくと、海上に1本の黄色いビニールのチューブがプカプカと浮いている。その先を目で辿っていくと、海の中へとずっと続いている。いったい、何だろう? そう思っていると、海の奥から1人の男がブクブクと気泡を吐きながら姿を現わしてきた。口にくわえたレギュレーターがビニールのチューブにつながっている。驚いたことに、海上に漂っていたビニールのチューブは彼に空気を送る命の綱だったのだ。おそらく、チューブの反対側を辿っていけば、ボートの上のポンプにつながっているのだろう。

|

その男は腰にウェイトを巻き、さながら月面を散歩するアームストロング船長のような感じでゆっくりとこちらへやってきた。長袖のシャツにジーパンをはき、顔には水中マスク、口にはレギュレーター、片手にはノミと金槌の入った竹の篭をさげ、そして何故か左足だけに足ヒレを履いていた。陸上で見ても充分に奇妙な格好だろうが、海中で見ても変な格好であることに変わりはない。

水深5メートル程度の男のところまで潜っていって手を振って挨拶をする。彼はレギュレーターを僕の方に差し出して「やってみるかい?」という合図をしてきたが、仕事の邪魔をしたくないのと、万が一金をせびられたらつまらないなと思って遠慮しておく。

水面に上がって眺めていると、彼は篭から取り出したノミを海底の岩に当てて金槌で叩いて貝を採り始めた。おそらく、土産物用の貝なのだろう。海中にカコーン、カコーンという澄んだ音が響いた。

彼はそこでいくつかの貝を採ると、急激に深くなっている斜面をユラユラと深みへと降りていった。僕は大きく息を吸い込むと、それを必死になって追い掛けて写真に撮った。限界まで息をこらえて彼を見送る。そして、息苦しくなって頭上を見上げると……な、なんと、海面は遥か彼方だ。なんの気なしに、10メートルほども潜ってしまったらしい。ゲゲッ、すでに息はない!

あわてて浮上を開始するが、ダイビングで身に付けた鉄則、「いかなることがあろうとも急速に浮上してはならない」が無意識のうちに働いて、ユックリ浮上しようとしてしまう。だが即座に、そんな悠長なことをしている時ではないこと、高圧空気を吸っているわけではないのだから急速浮上をしてもかまわないこと、早く空気を吸わなければ自分は死んでしまうこと、などなどが脳裏を駆け巡り、慌てて足ヒレで海水を蹴って水面を目指す。必死になって足を前後に動かして水を蹴る。苦しい。水面がゆっくりと近づいてくる。死ぬ。苦しい。息を吸いたい。空気が。水面はまだか。空気……。ウォーッ! 水面近くで完全に息がもたなくなり、必死にこらえていた息を勢いよく吐き出しながら海面に向かった。そして、体内の空気をすべて吐き出しつくした瞬間に上半身が海上に飛び出していた。

死ぬかと思った。

|

しばらくシュノーケリングを続けてから、僕はボートに上がった。かなり日差しも強くなっている。ボートの上では、ロルゥナさんたちが日差しを避けて午睡をむさぼっている。だが、政子は一向に飽きる様子もなくシュノーケリングを続けている。こちらとしては、目を離したすきに溺れてしまうのではないだろうかと不安でならないというのに。さすがに前世が魚だと信じている人だけのことはあって、まったく危なげもなく海とたわむれている。しかし、それでもやはり心配で、海の中に潜っていくたびに、「イチ、ニ、サン……」と口の中で秒数を数えてしまう。何秒数えて上がってこなかったら溺れたことになるのか、そんなことは考えてもみなかったが、とにかく数えずにいられなかった。困ったものだ。

泳ぎ続ける政子を見ていると、またもやどこからともなくカヌーが集まってきた。例によって貝、貝のアクセサリー、椰子の実のジュースの3点セットを差し出してくる。覚えたばかりのビサヤ語で「ディリ、ディリ」と言ったところで、簡単に引き下がったりはしない。しかし、目を覚ましたロルゥナさんがビサヤ語で何かを言うと、彼らはあっさりと僕らのバンカーを見捨てて、遥か彼方の別のバンカー・ボートを目指して去っていった。「この人たちは間違っても絶対に買わないよ」とでもいうようなことを、よっぽどきっぱりと言ったのだろうか。

政子はそれから30分ほど泳ぎ続けてから、ようやくボートに上がってきた。本当はもっともっと泳ぎたかったのだけれど、あまり迷惑をかけてもいけないと思って、泣く泣くあきらめてボートに上がったというのだから、あきれてしまう。ロルゥナさんも「マサコさんは、ドルフィンみたいですね」、しみじみとそう言っていた。本当に魚の生まれ変わりのような女だ。

3時頃、タンブリ・ビーチに戻った。

ロイは相変わらず政子のサンダルを欲しがっている。仕方がないので、サンダルの替りにタンブリ・ビーチで65ペソで買った日除けの帽子を政子がロイにプレゼントした。僕も、お古のTシャツをロイに渡す。ロイはその贈り物に対してとても嬉しそうな顔をしていたが、サンダルを交換してもらえないことに対してはいたく不満そうな顔で、最後まで「サンダル! コウカン!」と叫び続けていた。まったく、困った奴だ。

迎えの車がまだ来ていなかったので、政子はさっそくリゾート内のプールに飛び込んでひと泳ぎ。僕はそれを見ながらのんびりと荷物番。まわりにいるのは香港人ばかりで、やたらとにぎやかだ。

ハドサンに戻る。

香港人は見当たらないが、ハドサン・ビーチもやたらとにぎわっていた。日曜日なので、近隣の人たちがたくさん家族連れで遊びに来ている。コテージの前の小道には車がズラリと並んでいた。バスやジプニーでやってきているグループもいる。

僕たちはさっそくアルネルを見つけると、アイスクリームを買った。

「ウベは売り切れちゃったよ」

彼はそう言ってモカをふたつ出してきた。日曜日は彼にとっても稼ぎ時なのだろう。

「ナイス・ジョブ、トゥデイ?」

これは僕の「今日はよく売れてる?」というつもりの英語。

「イエス。ナイス・ジョブ」

アルネルはニコッと笑ってそう答えた。素敵な奥さんや可愛い赤ちゃんのためにもたくさん稼いでもらわなくっちゃ。

コテージに戻って帰りのしたくを始める。だが、僕の方は完全に体調をくずしてしまってすっかりダウン。まったく、体に力が入らない。朝からバテ気味だったうえに、帰りのバンカー・ボートで体を冷やしてしまったのが、いけなかったらしい。ベッドに横になり、三点セットを洗ったり、荷物をバッグに詰めたりということは、すべて政子にまかせてしまう。

しばらくすると、アルネルがコテージヘとやってきた。アイス・キャンディを2本くれるという。申し訳ないので代金を払おうとしたのだが、

「プレゼント」

そう言ってどうしても受け取ろうとしない。結局、アイス・キャンディはありがたく貰うことにして、そのかわり、まだ一度も使っていないキティちゃんの小さなタオルを受け取ってもらうことにする。

「フォー・ユア・ベイビィ」

そう言って彼に渡す。なんだか、お互いに贈り物を競い合ったというインディアンのポトラッチみたいだ。

それにしても、セブに来てアルネルという友人ができたことは大きな収穫だった。セブに来て以来、こちらの金を目当てに近寄ってくる人間が多く、そういう意味では常に神経を張り詰めていなければならなかった。だけど、アルネルはアイス・キャンディを差し出してその対価を請求しようとはしなかった。それだけのことだけど、これが実に嬉しかった。彼と知り合えて、やっぱりフィリピンていい国だよな、という想いを一層強くしてしまった。確かに国は貧しいけれども、人間は決して貧しくない。豊かな気持ちを持って暮らしている。時として、こちらがひどく恥ずかしくなるくらいに豊かな心で僕たち外国人を遇してくれることがある。だから、何度もフィリピンに足を運んでしまうことになってしまう。

フィリピンは自然が美しいだけではなく、人の心の美しい国だ。そりゃ、油断をすればだまされることだってある。だけど、それだけでこの国を判断しちゃいけない。その気になれば、いくらでも素敵な出会いのできる国なのだ。

レストランに行き、カラマンシー・ジュースを飲む。

風が少し冷たくなった。

海の彼方に虹が見えた。

なんとなく、ホワーンとした気分になってしまった。

本当に気持ちのいいレストランだったなあ。ここを吹き抜けていった風のことは一生忘れないだろうなあ。

レストランのスタッフに別れを告げて外へ出た。

さて、帰るか。

6時30分。フロントに行き、清算を済ます。毎日、好きなだけ食べて飲んで贅沢をしたのだから、多少はかかるだろうなと思っていたのだが、予想をかなり下回る金額だった。なんだかひどく嬉しくなってしまう。

クリストファー・ウォーケンを小柄にしたようなイメージの若いマネージャーと別れの挨拶をする。彼とはほとんど挨拶程度の会話しかかわさなかったが、僕は彼がひどく気に入っていた。いつもにこやかで、そのくせ絶対に日本語を使わなかった。日本人の多く来るリゾートなのだから、日本語のひとことふたことぐらいは彼だって使えただろう。だけど、使わない。僕の深読みかもしれないが、そこに彼のフィリピン人としての誇りがあったように思えてならない。男なのだ、と思う。

迎えに来た車に乗り込み、僕たちはハドサン・ビーチ・リゾートをあとにした。

セブ空港に着くと、ロルゥナさんを誘って空港のレストランに入った。入口が非常に目立たない所にある。僕たちはロルゥナさんが一緒だったから分かったようなものの、一般の観光客ではなかなかレストランの存在に気付かないのではないだろうか。

相変わらず体調の悪い僕はカラマンシー・ジュース。政子はすっかり気に入ったフィリピン風焼きそば、パンシット・カントーン。ロルゥナさんはパイナップル・ジュース。政子はハドサンのパンシット・カントーンの方が遥かにおいしかったとブツブツ文句を言っている。

ロルゥナさんがセブの祭りの話をしてくれる。セントニーニョ祭りにはセブ中がお祭り騒ぎになるのだという。陽気なフィリピンの人たちの祭り。話を聞くだけでも楽しそうだ。

また、PAL(フィリピン・エアライン)とは、『プレイン・オールウェイズ・レイト』の略だからいつも遅れるんだ、なんてことも教えてくれる。

僕たちが話をしていると、小さなおもちゃのギターをかかえてお土産売りのおじさんがやってきた。それを政子が友達の赤ちゃんのお土産に買いたいと言うので、試しに自分で値切らせてみた。今まで会話はほとんどこちらにまかせっきりだったのだけど、値切ることに関しては僕より上である。なにしろ、政子には「必殺ディスカウント攻撃」がある。

この「必殺ディスカウント攻撃」であるが、これが初めて登場したのは、新婚旅行の時に寄った、マニラにあるピスタン・ピリピノというお土産屋がズラリと並んでいる一角であった。ここで僕は「マカノ?(いくら?)」というタガログ語と「ディスカウント(まけてよ)」というふたつの言葉だけを教えて、政子に欲しい物を値切らせてみたのである。

これがなかなかのみものであった。欲しい物が見つかると、それを指差して「マカノ?」と値段を聞くのである。で、相手が値段を言うと、その値段がいくらであろうと関係なしに「ディスカウント」と値下げを要求する。すると、相手がいくらか値段を下げてくる。で、その値段がいくらであろうと関係なしにさらに「ディスカウント」と値下げを要求するのである。相手がさらに値段を下げる。しかし、さらに値下げを要求する。しまいに、「もうこれ以上安くならないよ。一体いくらだったら買うの?」と店の人間が言ってくると、最後に出された値段よりもズンと低い値段を提示する。当然、店の人間はそんな値段は出せないと主張する。しかし、そこで引き下がったりはしないのだ。だが、引き下がったりはしないが、なにせ語彙が少ないので、何を言えばいいのかすぐに言葉が出てこない。で、その結果として、言葉もなく、店の人間とじっと見つめ合ったまま、ただただ立ち尽くしてしまうという事態に陥ってしまうのである。すると、政子に見つめられた店の人間も、「いったいどうしたらいいのだろう?」という一瞬の混乱に陥ってしまい、思わず政子の提示した値段で手を打ってしまう。これが政子の「必殺ディスカウント攻撃」である。なんと恐ろしい攻撃であろうか。はたから見ていると、ただ単に政子と店の人間とが呆然と見つめ合っているだけにしか見えないのだが、その背後では熾烈な心理戦が展開されているのである。

で、ギターのおもちゃなのだけれど、あっという間に75ペソまで下がって、早くも「一体いくらだったら買うの?」が出てしまい、政子が叫んだ(ホントに叫んだのだ)60ペソであっさりと勝負が決まってしまった。なんとなく、売る方も買う方もそれを見ている回りの人間も、みんな笑顔で和気あいあいという感じで、楽しい光景だった。

政子はさらにレストランのわきにあった土産物のコーナーで、貝でできている可愛らしい財布を土産に買ったのだが、金を払って意気揚々と席に戻れば買ったばかりの品物をカウンターに忘れてきて大慌て、なんてことをしていた。

それから、レストランの隅ではアメリカのコミックスも売っていた。それを指差して「フィリピン出身でアメリカで活躍している漫画家って何人もいるんですよ」とロルゥナさんに教えた時、「本当ですか?」と言いながら彼女はものすごく嬉しそうな表情をした。それが、とても印象的だった。

彼女とはボートの上やカルスワン島で色々と話をして、政治の話なんかもして、やはりこの国で暮らすということはいろいろと大変なんだということはよく分かったのだけれど、それでもやはりこの国が好きなんだな、ということもよく伝わってきた。だから、フィリピンの人が外国で活躍しているという話を聞くと、それだけでもう嬉しくてしかたないんだな、ということもストレー卜に伝わってくる。

彼女たちの生活がもっと楽なものになればいいのにと思わずにいられない。

別れる時に、僕たちはロルゥナさんに100ペソを手渡した。

「赤ちゃんに何か買ってあげて」

そう言うと、彼女はニッコリと笑って

「じゃあ、コミックスでも買おうかしら」

と言った。そして、彼女は、僕たちが出発ゲートに入って姿が見えなくなるまで、最後の最後まで僕たちを見送ってくれた。

マニラ行きの飛行機はPALの名を見事に裏切ってくれた。なんと、予定よりも10分早くセブを飛び立ってしまったのである。遅れることはあっても予定より早く出発することはないだろうと思い込んでいたのだが、こういうこともあるんだ。驚いてしまった。

意外なことに、離陸してすぐに機内食が配られた。国内線なのだし、乗っている時間だってそう長くはないのだから、まさか食事が出るとは思ってもみなかった。だからこそ、空港でレストランに入ったというのに。政子はパンシット・カントーンを食べたばかりだし、僕にしても全く食欲がなくてグロッキーだというのに。目の前に出された料理の匂いをかぐだけでもうんざりしてしまう。奇妙な味のケーキとマンゴー・ジュースだけをなんとか腹の中におさめる。

政子が、やっぱりフィリピン航空のスチュワードはハンサムが多い、などと言っているうちにマニラに到着。乗ってしまえば、あっという間だ。

時刻は10時ちょい前。マニラで僕らの世話をしてくれることになっているBLTBツアーズのスタッフと合流して、さっそく車でホテルに向かう。

ところが、予定のハイアットリージェンシーに着くと、予約が入っていないと言う。旅行会社の手配ミスだ。スタッフの一人が近くにある事務所に確認に行く間、延々とホテルのロビ−で待たされる。時間も時間だし、体調もよくなかったので、だんだん機嫌が悪くなってくる。

特にBLTBツアーズのスタッフの誠意のない応対が不愉快でならない。BLTBは何年か前にも利用したことがあり、日本人のスタッフもよく知っているので安心していたのだが、完全に裏切られてしまったという感じだ。

あとに残った超人ハルクのような顔をしたオスカーという男が、明日はどこに行くのか、と聞いてくるので、キアポにあるキンタ・マーケットに行く、と答えると、あそこは危ないから行かない方がいい、と言い出す。キアポには何度も行っているし、一度も危険な経験などしたこともない。気軽にショッピングを楽しめる街だと思っている。それを危険だなどと言い出すので、最近雰囲気が変わったのかと思うと、特にそういうことでもないらしい。ええい、うるさい奴だ。ほっといてくれ! だんだんイライラしてきてしまう。

結局、ハイアットリージェンシーには泊まれず、それよりはワンランク下のシラヒス・ホテルに泊まることになる。そして、そのことについてBLTBからは一切の説明も詫びもなし。

極めて不愉快。

時間に余裕があれば外に飲みに行ってもいいなと思っていたのだが、部屋に人ったのが11時過ぎ。諦めてテレビをつける。マニラのテレビではやたらと映画の紹介番組が多いのでそれが楽しみだったのだが、さすがに時間が遅いせいか見るべき番組はなかった。

それでも、ボンヤリとテレビを見ていると、突然、日本の光景がテレビに写った。昭和天皇の葬儀の様子などを伝えるニュースだ。特集番組で日本人の生活などを紹介するフィルムも流される。奇妙なものだ。ふだん自分が住んでいる国なのに、こうしてマニラのテレビで見ていると、なんと奇妙な国に住んでいるのだろうと思ってしまう。機動隊や警官の過剰としか言いようのない警備に囲まれて、時代錯誤としか思えない服装に身を固めた男たちがシズシズと歩を進めている画面を見ていると、これが本当に奇跡的な発展を遂げた民主国家なのだろうかと思ってしまう。ショーグン、サムライの国がいまだに続いているかのような印象を受けてしまう。葬儀の邪魔をしようとしたのだろうか、若い男が警官に囲まれて袋だたきにされるシーンが写る。世界中の人々がこの光景を見て、なんと思うのだろうか。

しばらくテレビを見てからベッドに入った。映画の紹介番組はついになし。残念。

6日目へ 戻る

|