|

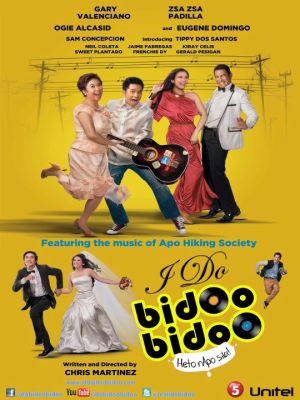

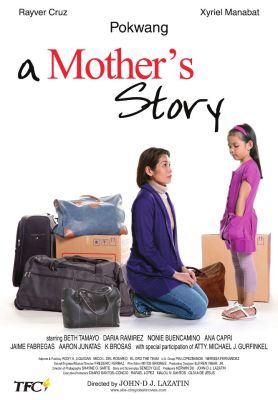

その34 9/16 「アイ・ドゥ・ビドゥビドゥ(I Do Bidoo Bidoo)」2012年/120分 監督:クリス・マルティネス 出演:サム・コンセプシオン、ティッピー・ドス・サントス、ユージン・ドミンゴ 2011年の東京国際映画祭で上映された『浄化槽の貴婦人』は、マーロン・リベラ監督の作品であったが、脚本を担当したのはクリス・マルティネスであった。このふたりはクリス・マルティネスの監督デビュー作である『100』など複数の作品でコンビを組んでおり、いわゆる映画仲間のようなものなのであろう。 で、今回はそのクリス・マルティネス監督の『アイ・ドゥ・ビドゥビドゥ(I Do Bidoo Bidoo)』が、したまちコメディ映画祭で上映されることとなった。この作品、今年の3月に「第8回大阪アジアン映画祭」で上映されており、東京でも上映されないものかと期待していた作品なのである。 なんといってもこの作品のポイントは、ミュージカルだという点だろう。フィリピンのミュージカルといえば、あの快作『シャシャ・ザトゥーナ(ZsaZsa Zaturnnah Ze Moveeh)』が思い出されるだけに、期待はいやがうえにも高まってしまう。 そういえば、マーロン・リベラ監督の『浄化槽の貴婦人』では、同じシチュエーションをドキュメンタリータッチで撮ったり、ハードボイルドタッチで撮ったりという演出があったが、その中にミュージカルシーンにしてみるという場面もあった。その場面のノリがやたらとよかっただけに、クリス・マルティネス監督の手腕にも期待してしまうというものなのである。 ところが、上映当日、日本は巨大な台風に直撃されていた。ニュースでは、京都が大変なことになっており、それがどんどん関東に近づいてきているという状況だったのである。 こんな日に、フィリピン映画を観るために上野まで出ていく人間がどれだけいるんだ? そもそも、ちゃんと上映されるのか? 家を出ると、強風が吹き荒れ、叩きつけるような雨が降っていた。本当にこんな日にフィリピン映画のために外出してしまっていいのか? 台風で列車のダイヤも随分と乱れているというので、早めに家を出て、嫁さんに駅まで送ってもらう。 そして、ちょうど駅に来ていた京浜東北線に乗りこんだのだけれど、都内に入るひとつ手前の川口駅で電車が止まってしまう。強風のため、都内に入る橋が危険だということで、多少なりとも風がおさまるのを待っているということらしい。 ようやく橋を渡って都内に入るが、今度は先行する電車が詰まっているために赤羽駅で止まってしまう。おいおい、こんなことをしていたら、ぜんぜん映画に間に合わないじゃないか。 ところが、「上野方面に急ぐ人は高崎線に乗り替えるように」というアナウンスに従って乗り替えると、なんの支障もなくいっきに上野に辿り着いてしまう。ラッキー。 今日の上映会場は東京都美術館なのだけれど、きっとそこまでちょっと歩いただけでグショグショに濡れてしまうのだろうなと思って、バッグの中にはタオルと着替えのTシャツとビニール袋を用意してあった。 なのに、上野についてみると、ほとんど雨が降っていない。霧雨程度でしかないのだ。風も多少吹いているという程度。どうしたんだ? 銀杏の木の下にはギンナンがけっこう落ちていたので、このあたりでもかなりの風が吹いていたはずなのだけれど。 たまたま僕が上野についた時に、雨がやんでいてくれたらしい。 なんと、傘もささずに会場についてしまう。 さて、お待ちかねの『アイ・ドゥ・ビドゥビドゥ』だ。 貧乏一家の長男ロック(サム・コンセプシオン)と、超大金持ちのお嬢さまのトレイシー(ティッピー・ドス・サントス)。まだ若すぎるふたりだが、トレイシーの妊娠を契機に結婚を決意する。しかし、生活環境のあまりの違いから家族同士がいがみあってしまい、あげくの果てにロックとトレイシーも仲違いしてしまう…という、言ってしまえばよくある設定のお話。 だけど、はっきり言ってしまえば、お話の方はそれほど重要じゃあない。若いカップルをめぐる2つの家族の情愛の物語を堪能し、あとはひたすら楽しいミュージカルシーンに身を任せさえすればハッピーな映画なのだから。 ちなみに、この映画で使われている曲のほとんどは、APO Hiking Societyというフィリピンの人気バンドのヒット曲を使用しているのだけれど、それぞれの曲がまるでこの映画のために作詞作曲されたとしか思えないほどに、映画の展開にマッチしている。つまりは、APO Hiking Societyのヒット曲がうまくはまるように脚本が作られているのだ。なんとまあ、手間のかかることを! でも、それだけにフィリピンの人たちには喜ばれたことだろう。 若い二人を支える俳優陣が充実している。ロックの母親役が(またしても!)ユージン・ドミンゴ。クリス・マルティネス監督のデビュー作『100』や、『浄化槽の貴婦人』にも出ているベテラン女優で、昨年のしたまちコメディ映画祭で上映された『レミントンとオカマゾンビの呪い』にも出ている。 その夫を演じたオジー・アルカシドは、ベテランのシンガーソングライターで、コメディアン、パロディストなど多彩な分野で活躍している才人であるらしい。 一方のトレイシーの母親を演じているのはツァツァ・パディラ。ジョエル・ラマンガン監督の『シャシャ・ザトゥーナ』でスーパーヒロインを演じていて、これまたベテランの女優である。「フィリピンにおける富裕層=メスティーソ(スペインとの混血)」というイメージにぴったりの女優だ。 そして、その夫を演じたゲリー・バレンシアノは、数多くの映画音楽を担当している音楽家で、フィリピンの歌手協会の会長もしている人物であるらしい。 つまり、むちゃくちゃミュージカルを作るのに力の入ったスターを起用しているのである。 惜しむらくは、肝心の2つの家族が仲直りする場面がきっちり描かれていない。 ミュージカルシーンに時間をとられすぎて、そういったドラマを描ききる時間が残されていなかったのかもしれないが、そこのところをもっとちゃんと描けば、よりハッピーな気持ちで映画を見終えることができただろうに。  10/21 「ある理髪師の物語」を見るつもりだったのだけれど…。 2013年の東京国際映画祭では3本のフィリピン映画が上映された。 昨年の東京国際映画祭で上映された『ブワカウ』が好評だったジュン・ロブレス・ラナ監督の新作『ある理髪師の物語(Mga Kuwentong Barbero)』。主演はこのところ日本で上映されるフィリピン映画のほとんどに出ているユージン・ドミンゴ。 『マニラ・スカイ』のレイモン・レッド監督の息子である弱冠21歳のミクハイル・レッドが監督した『レコーダー 目撃者』。 上映時間が250分もあるというラヴ・ディアス監督の『北(ノルテ)−歴史の終わり』。 この3本のうち、なんとしてでも観たかったのが『ある理髪師の物語』だった。なにせ、『ブワカウ』の監督の新作である。期待しないわけがない。 ところが、前売り券を購入することができなかった。 東京国際映画祭の前売り券はネット販売だけなのだけれど、どういうわけかネットの登録がうまくいかず、買えなかったのだ。 でもまあ、フィリピン映画の上映で当日券がなくなるわけがない。そう高をくくって、会社を休んで映画館に向かった。 が、濃霧と列車トラブルのために埼京線がとまってしまう。なんで今日に限ってそんなことに。 当初予定していた路線を変更して、なんとかかんとか上映開始時間前に会場に到着。 ところがところが、チケット売り場に行くと、チケットが完売で空席がないというではありませんか! そんなバカな! 呆然としていると、目の前に『ある理髪師の物語』のラナ監督(だと思う)を発見! 思わず、逆上して監督に直訴しようかと思うが、さすがにそれはできない。 だれか知り合いが通ったら挨拶だけでもしようと思って、会場前に座っていたら、すぐ横にプレスカードを首から提げたフィリピン人の若い男性がいて、その手には『ある理髪師の物語』と『北(ノルテ)−歴史の終わり』の招待券が。ううっ、その招待券、欲しいぞ。 彼は、誰かと待ち合わせをしているらしく、しきりに時間を気にしながらスマートフォンをいじっていたのだけれど、とうとうその相手とは連絡がとれなかったらしく、映画を観ないままにその場を去って行った。ああっ、本当にその招待券が欲しかった(涙) 諦めて、すごすごと撤退することに。 上映終了後のQ&Aでの、主演女優ユージン・ドミンゴさんに対する質問も用意していたのに(涙) 長年フィリピン映画を観てきて、こんなことは初めてだ。どうして平日の上映でチケット完売なんてことになったのだろう? とてもじゃないけれど、フィリピン映画の人気が出てきたとも思えないし。 なんとなくすっごく投げやりな気分になってしまい、最初からそれほど乗り気ではなかった『レコーダー 目撃者』『北(ノルテ)−歴史の終わり』もパスすることにしてしまう。『ある理髪師の物語』が観られないのなら、他の作品なんてどうでもいいや。 ちなみに『ある理髪師の物語』は、1970年代のマルコス政権下のフィリピンを舞台にした作品で、片田舎で夫の床屋を継いだ未亡人のマリルーが、独裁政権下の腐敗を目の当たりにして反政府運動に加担していくという物語だそうだ。 僕が初めてフィリピンに行った頃というのは、マルコス政権の末期、ベニグノ・アキノが暗殺された直後のことである。どことなく騒然とした空気があったのだけれど、そのすぐあとに反政府活動が盛り上がり、マルコス政権が倒れることになる。そういう時代を肌で知っているだけに、この作品は観てみたかった。 10/21 久しぶりにDVDを購入 なにげなくフィリピン関係の言葉で検索をかけて、ネットでフィリピンに関する情報を拾っていたところ、僕の通勤経路にフィリピン映画のDVDを扱っている店があるらしいことを知ってしまう。 となると、行かないわけにはいきません。 『ある理髪師の物語』を見られなかったストレス解消のためにも、会社の帰りに寄り道をしてしまう。 お店は在日フィリピン人のための食材店で、その一画にDVDが並んでいた。 ただし、当然ながら正規のDVDじゃあない。無地のDVDにマジックでタガログ語のタイトルが書いてあるコピー商品だ。正規のDVDを並べて売れるわけがない。日本で働くフィリピン人がフィリピン映画を楽しむためには、こういうシステムが必要なのだ。 しかし、パッケージがないのでは、それがどういう映画なのか、まるっきり見当がつかない。そこで、お店のおばちゃんに頼んで作品を選んでもらうことにする。 とりあえずこちらのリクエストは「コメディが見たい」ということだけ。 ところが、お店のおばちゃんは、僕にDVDを売りたがらないのである。 「これはタガログ語だから、あなた、分からないでしょ」 「言葉なんか分からなくても大丈夫だから」と言っても、ものすごく疑わしげな表情で僕を見て、「これ、タガログ語よ。日本語ないよ」と言って、売るのにむちゃくちゃ消極的なのだ。 いくら「大丈夫だから」と言っても、「大丈夫? 本当に大丈夫?」としつこく聞かれてしまう。 それでもなんとか売ってもらったのが、『Momzillas』と『Bromance: My Brother's Romance』の2本。 『Momzillas』というのは、スターシネマの20周年記念作品として、ビバフィルムと協同制作した作品であるらしい。ネットで予告篇を観ると、なかなか楽しそうな映画だ。主演はマリセル・ソリアノとユージン・ドミンゴ(なんとまあ、またしても、ユージン・ドミンゴだ!)。 『Bromance: My Brother's Romance』の方は、ストレートとゲイの双子を主人公としたコメディで、Zanjoe Marudoという役者が一人二役を演じている作品。 両方とも監督はWenn V. Deramas。1年に2〜3本の映画を撮り、さらにはテレビシリーズも撮りまくっているという大忙しの監督のようだ。おそらく、コメディを得意とする監督なのだろう。 『Bromance: My Brother's Romance』は今年の5月、『Momzillas』は今年の9月にフィリピンで公開されたばかりのバリバリの新作だ。 以前は平気でガンガン観ていたのに、最近ではタガログ語の映画を観るのがおっくうだったりするのだけれど、ここは頑張って観ないと。 10/26 「Momzillas」2013年/105分 監督:ウェン・V・デラマス 出演:ユージン・ドミンゴ、マリセル・ソリアノ 今年の9月18日にフィリピンで公開されたばかりのバリバリの新作映画だ。 スターシネマが20周年記念作品として、ビバフィルムと組んで撮ったコメディ映画で、監督はウェン・V・デラマス(Wenn V. Deramas)。主演はマリセル・ソリアノ(Maricel Soriano)とユージン・ドミンゴ(Eugene Domingo)。 エルウッド(ビリー・クロフォード/Billy Crawford)とリナ(アンディ・アイゲマン/Andi Eigenmann)が結婚することになる。 ところが、その家族の顔合わせの席で、エルウッドの母クララ(マリセル・ソリアノ)とリナの母ミネルヴァ(ユージン・ドミンゴ)との過去の因縁が判明し、その場で取っ組み合いの喧嘩を始めてしまう。 このままでは結婚できそうにないエルウッドとリナは、なんとかふたりを仲直りさせようとして船上パーティを企画するが、台風に襲われて船は沈没、他のみんなは助かるが、クララとミネルヴァのふたりはどことも知れぬ浜辺に打ち上げられてしまう。 そこで喧嘩をしながらサバイバルを始めるふたりだが、大蛇に襲われたり、ライオンに襲われたり、鮫に襲われたり、ウニを踏みつけて高熱に倒れたりという苦難を乗り越えるうちに、いつしか互いを認めあうようになる。 一方、残されたエルウッドとリナは必死にふたりの母親を探し回り、その途中でゲリラにつかまるなどの危機を乗り越えるのだが、ふとした行き違いから仲たがいをしてしまう。 クララとリナはすっかり意気投合して、ボロボロになりながらもようやく家に帰り着く。だが、子どもたちはすっかり結婚をとりやめてしまっている。 今度は、母親ふたりが手を組んでエルウッドとリナのふたりを結びつけようとするのだが、なかなかふたりの仲は元に戻らない。そこで、クララとリナは一計を案じて、自分たちが誘拐されるという芝居を企てるのだが…。 久しぶりにフィリピン映画らしいフィリピン映画を観た。 映画祭で上映されるフィリピン映画は、どれも外向きの顔をした作品で、フィリピンの大衆が喜んで観ているフィリピン映画とはぜんぜん顔つきが違っているからだ。 当然、タガログ語は聞き取れないのだけれど、それでも上にストーリーを書いた程度には内容の把握はできるし、ユージン・ドミンゴの過剰な演技を楽しむことだってできる。もっとも、いちばん笑ったのはユージン・ドミンゴによこっつらをひっぱたかれたライオンの憮然とした表情だったりするのだけれど(ちなみに、ライオンはCGであります)。  11/4 「Bromance: My Brother's Romance」2013年/105分 監督:ウェン・V・デラマス 出演:ザンジョー・マルド、クリスティン・レイエス 今年の5月にフィリピンで公開されたコメディ映画で、主演はザンジョー・マルド(Zanjoe Marudo)と、クリスティン・レイエス(Cristine Reyes)。監督は『Momzillas』のウェン・V・デラマス(Wenn V. Deramas)。 ブランドとブランディ(ザンジョー・マルドの一人二役)は双子の兄弟なのだけれど、ブランディがゲイであるためにブランドはなにかと被害を被っていた。そのため、ふたりはいつしか疎遠になってしまう。 ところがある時、ブランディが救急車にはねられて意識不明の重体で入院してしまうこととなってしまう。ブランドはなりゆきから、ブランディのインテリアデザイナーとしてのビジネスを守るためにブランディになりすますこととなるのだが…。 はっきりいって、この作品はセリフがわからないと面白みがほとんど伝わってこない。マッチョな兄貴がゲイの弟になりすという部分だけで笑いをとるような作品ではなく、セリフでもあれこれ笑わせにきているようなのだ。 さらには、兄弟がお互いを理解しあうようになるというホロリとさせる場面も、セリフが分からないとまったく伝わってこない。 せめて、英語字幕があってくれると助かるのだけれど。 人気コメディエンヌのアイアイ・ディラス・アラスや、アキノ元大統領の娘のクリス・アキノがカメオ出演している。  11/19 さらにDVDを購入 某所にあるフィリピン食材店に寄って、フィリピン映画のDVDを購入。 どんな映画があるのかまるで分からないので、店のおばちゃんにお勧めの映画を選んでもらう。 選んでくれたのは3枚。 1枚は『A Mother's Story』。海外への出稼ぎを題材にした2011年の作品で、ちょいと泣かせる話のようだ。ロリー・キントス監督の『母と娘(Anak)』と同じテーマを扱った作品なのだろう。海外へ出稼ぎに出る母親を演じているのはポクワンという女優さんで、なかなかよさげな雰囲気だ。 1枚は『Ekstra』。『もう一度』『クブラドール』『クリスマス・イヴ』のジェフリー・ジェトリアン監督の新作で、今年のシネマラヤで賞をとっている。主演はヴィルマ・サントス。 1枚は『She's The One』。なんとこの10月16日にフィリピンで上映が始まったばかりのバリバリの新作だ。主演はディンドン・ダンテス、ベア・アロンゾ、エンリキ・ヒル。どうやら、ロマンス物らしいが、詳細はこれから調べてみないとよく分からない。 前回はこちらから「コメディが見たい」といって作品を選んでもらったのだけれど、今回は特になんの指定もせずに作品を選んでもらったらこの3作となった。けっこう、きっちりしたドラマの好きなおばちゃんなのかもしれない。 11/25 「トランジット(Transit)」2013年/93分 監督:ハンナ・エスピア 出演:ジャスミン・カーティス、マーク・ジャスティン・アルヴァレス、ピン・メディナ 今年は、東京フィルメックスでもフィリピン映画が上映されるのだという。 『トランジット』というタイトルの、イスラエルで働くフィリピン人を題材にした作品なのだという。相変わらず、シネマラヤ映画祭で賞を取った作品であるらしく、いわゆるコマーシャルフィルムではなく、インディーズ映画という位置づけの作品なのだろう。 どうせなら、娯楽映画が観たいのだけれど、それでも日本語字幕付きでフィリピン映画が観られる貴重な機会なので、見に行かないわけにはいかない。 が、あまりにものんびりしすぎていたために、前売り券を買い損ねてしまう。会社の近くのチケットピアに行ったのだが、前売り券の販売はその前日までだったのだ。 東京国際映画祭では、前売券を持たないままフィリピン映画を見に行ってチケット売切れで泣いたばかり。今度こそは前売券を買っておこうと思ったのに…。 しかし、会場は有楽町のTOHOシネマズ日劇である。シート数944席の会場だ。これでチケット完売で入れないということはあり得ないだろう。 前売り券を買い損ねてしまったので、上映開始の1時間以上前にチケット売り場に行く。すると、驚くなかれ、中央の席はすべて埋まっているというではありませんか。 両脇も、通路際はずっと前の方以外は全部ふさがっているという。 なんで? だって、フィリピン映画だよ? 誰がそんなに見に来るのさ? 上映開始時点では、8割がたの席が埋まっていただろうか? びっくりだ。 さて、『トランジット(Transit)』。 イスラエルで働くフィリピン人を題材にした作品である。 フィリピンでは貧困ゆえ、多くの人間が海外へ働きに出る。それをテーマとした映画もたくさんあり、僕が見た作品でも、ジョエル・ラマンガン監督の『フロール事件(THE FLOR CONTEMPLACION STORY)』、ロリー・キントス監督の『母と娘(ANAK)』といった作品がある。先日DVDを買ったばかりでまだ見ていない『A Mother's Story』も、やはり海外への出稼ぎをテーマにした作品であるらしい。 イスラエルでは法改正により、5歳に満たない外国人労働者の子どもを強制送還することになっていた。5歳を過ぎると居住権が生じるので、それ以前に送り返してしまおうという法律だ。 そのため、小さな子どものいるフィリピン人労働者たちは、子どもたちが見つからないように、ひっそりと子どもを隠して暮らしていた。 イスラエルで働くモイゼスには4歳になったばかりの息子ジョシュアがいた。その息子を、ふだんは姉のジャネットに預けているのだが、5歳の誕生日まで当局に見つからないようにと、おびえながらの生活だった。そのジャネットも、すでにビザの有効期限が切れているのだが。 ジャネットには、イスラエル人男性との間に生まれた年頃の娘ヤエルがいた。だが、イスラエルで生まれ育った娘はタガログ語を話せず、自分がフィリピン人であるという自覚も持てずにいた。 タガログ語を話せないというのは、モイゼスの息子も同様だった。 さいわい、モイゼスにしてもジャネットにしても、雇い主が好意的な人物であるために助かっているのだが…。 映画は、ジャネット、モイゼス、フィリピンからイスラエルに来たばかりのティナ、ヤエル、ジョシュアと視点を変えつつ、時間軸をいったりきたりしながら物語を描いていく。 この編集が実に巧みで、最初は見えていなかったことが、他の人物の視点から補完されていくという仕組みになっているのである。 そうやって、最初はぼやけて見えていた物語が、次第に明らかになっていき、切ない切ないラストへとつながっていくのである。 監督は本作が長編デビューとなるハンナ・エスピア(Hannah ESPIA)。大学で映画を学び、卒業制作として作った短編映画でシネマラヤ映画祭で観客賞を受賞。その後、映画界に進み、『Flames of Love』の編集に携わった後に本作を撮り、シネマラヤ映画祭で最優秀作品賞を含む10賞を受賞している。 写真を見ると、まだ若い女性で、なかなかの美人でもある。 若い女性がデビュー作として撮るには、オール海外ロケというのは、なかなかハードルが高かったのではと思うのだけれど、そのあたりはどうだったのだろう? イスラエルという国が、海外ロケをおこなうのに親切な国であるようにも思えないのだけれど。特にテーマがテーマなので、イスラエルとしても、あまり積極的にサポートしそうにないと思えてしまうのだけれど。 さらに、映画の中で使われる言葉は、ヘブライ語とタガログ語と若干の英語である。ヘブライ語を使わなければならなかった俳優って、かなり大変だったのじゃないだろうか? なにしろ、イスラエルで生まれた子供たちは、タガログ語がしゃべれないという設定なのだ。 ところで、この作品を見て「おや?」と思ったことがあった。 いままで見てきた海外出稼ぎをテーマにした作品は、いずれもフィリピンにいる家族に送金するために海外に出てきており、フィリピンに帰りたいという望郷の念をみんなが持っていた。ところが、本作に出てくるモイゼスにしてもジャネットにしても、すでに生活の拠点をイスラエルに移しており、イスラエルで家族を持っているのだった。 出稼ぎというよりも、移住に近い感覚となっている。 これは、ちょっとした驚きだった。 現実に、こういう状況になってきているのだろうか? また、映画を観ながら、日本で働いていたフィリピン人の家族が、不法滞在を理由に強制送還されたニュースを思い出した。その家族には日本で生まれた2人の幼い娘がいて、2人とも日本語しかしゃべれないのに(確か、子どもの1人はまわりの人が世話をみるということで日本に残れたように記憶しているが)。 決してイスラエルだけの物語ではないし、他人事でもないのだ。 映画が終わって出口に向かって行く途中、後ろから若い男性の映画に関する感想が聞こえてきた。 「なんで、あんな辛い思いをして外国で働きたいのか、まったく理解できないよ。さっさと国に帰ればいいのに」 あまりの無知さにめまいがしてしまう。好きこのんで海外に働きに出ていると思っているのだろうか? きっと、出稼ぎという言葉も知らないんだろうな。なんで、その程度の認識しかない人間がフィリピン映画を見に来ていたのだろう?   12/18 「A Mother's Story」2011年 監督:ジョン・D・ラザティン 出演:ポクワン、ノニ・ブエンカミノ、アナ・カプリ 前に買ったDVDは、再生画面をデータに取り込むソフトかなにかを使ってコピーしたものらしく、トップメニューもなにもなく、ただ動画データが入っているだけだった。だけど、今回の『A Mother's Story』には予告篇、メーキングビデオなどの特典映像も入っていて、なにより嬉しいのが英語字幕を表示することができたってこと。いっつも、この方式でコピーしてくれたらいいのになあ。 でも、この英語字幕、消えるのが早すぎてまるっきり読み取れません。2行にわたる字幕が、出たと思ったら速攻で次のセリフに切り替わったりするので、いくつかの単語を拾うのも難しい。やむなく、どうしてもセリフを把握したい場面では一時停止ボタンを押して字幕を確認するというスタイルに。映画の見方としては非常に邪道ではあるのだけれど、おかげでなんとかストーリーを把握することができた。  メイクアップアーティストのメディ(ポクワン/Pokwang)は、彼女が担当するスターのコンサートに同行してアメリカに行くチャンスを与えられる。 幼い息子のキング、生まれたばかりの赤ん坊のクイーニィ、ギャンブル浸りで生活力のない夫に、自分は一週間で帰ると約束してフィリピンを離れるのだが、肺に障害を持つクイーニィの治療費を稼ぐために、そのままアメリカに残って働くことを決意する。 しばらくは芸能スクールの事務のパートタイムで働くが、それでは充分な収入を得ることはできず、アメリカ人と結婚している知人の紹介で住み込みのハウスキーパーとして働くことにする。 だが、その家の夫婦にパスポートをとりあげられ、しじゅう怒鳴られながらこきつかわれ、メディはどんどん消耗していく。同時に、不法滞在で摘発されることに怯える暮らしは、メディから抵抗する気力を奪い、ただただ奴隷のようにこきつかわれる日々が続く。 彼女に好意を持つその家の娘のおかげで、ようやくその家から逃げ出してフィリピンに帰国した時には、国を離れてから7年の歳月が過ぎていた。 生まれたばかりの赤ん坊だったクイーニィは7歳の少女に育ち、キングは19歳の大学生となっていた。 ようやく7年の歳月を隔てて家族のもとに帰ったメディだったが、夫は家を出て別の女性と暮らしていたし、母に捨てられたと感じていた息子も彼女を受け入れようとはしない。 家族のため、ただ家族のために家族と離れて苦労してきたのに。7年もの間、家族のことを思わない日は1日たりともなかったというのに…。 海外に出稼ぎに行く人間の仕送りが国の経済を支えているといっても過言ではない状況がずっと続いているフィリピンにおいて、これは普遍的な題材であり、誰にとっても他人事ではない物語であろう。誰もが身につまされて見たことだろう。誰もがこの作品に涙したことであろう。 このような海外出稼ぎを題材にした作品は、フィリピン映画には他にもたくさんある。しかも、帰国してから長年離れていた子どもと気持ちが通わなくなってしまうという題材で言えば、フィリピン人で見なかった人間がいないというほどの大ヒットを飛ばしたヴィルマ・サントス主演の『母と娘(Anak)』が、まさにまったく同じ題材の作品であった。本作もそのことは充分に意識していると見えて、冒頭の空港の場面で「ちゃんと帰ってくる?」と不安そうに訪ねる息子に向かって、メディが「ヴィルマ・サントスだって映画の『母と娘』でクラウディンのために帰ってきたでしょ。私はヴィルマのファンなのよ。」と言う場面が用意されている。クラウディンというのは、『母と娘』でヴィルマ・サントスの娘を演じたクラウディン・バレットのことである。 それにしても、なんとも切ない物語である。が、その切ない物語でありながら、必ずしも暗くなっていないのは、ポクワンという女優さんの力によるところが大きいだろう。 主演のポクワンは初めて見た女優さんだが、非常に印象的な女優さんであった。本作では、庶民的な雰囲気でありながら、明るく、なおかつ芯の強い母親を好演している。きっと、コメディを得意とする女優さんなのだろうな、という印象を受けた。 監督は、劇場映画はこれが4本目となるジョン・D・ラザティン(John-D Lazatin)。 フィリピンでは2012年1月7日に公開されているが、それに先駆けてアメリカ各地でもプレミア上映が行われている。 全編に流れるキャロル・バナワの歌うしっとりとした主題歌、"Sakaling Malimutan Ka"も非常に印象的だ。

|