|

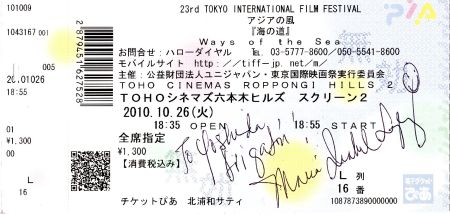

その29 監督:シャロン・ダヨック 出演:ジョン・アルシリア、アーナリン・イスマエル、マリア・イザベル・ロペス 2010年10月26日。東京国際映画祭にて上映された『海の道』を観る。 フィリピンのインデペンデント映画に与えられるシネマラヤ映画祭のグランプリを受賞した作品だ。このところ、このシネマラヤ映画祭でグランプリをとった作品を東京国際映画祭に持ってくるというパターンが完全に定着している。 映画は、出稼ぎのためにマレーシアに密航をくわだてるボートに乗り合わせたイスラム系フィリピン人たちの姿を描く社会派ドラマだ。 監督はこの作品を撮るためにリサーチをきっちりと行ない、かなりの部分を実話に即して描いているらしい。実にシリアスな題材をリアルに描いている。しかし、だからといってドキュメンタリー映画ではなく、しっかりとドラマのある映画に仕上げており、グランプリ受賞もなるほどと納得がいく。エンディングはかなり衝撃的だ。  映画終了後、シャロン・ダヨック監督、プロデューサーのリリト・レイエス氏、そして女優のマリア・イザベル・ロペスを迎えてのQ&Aがあり、まずは司会進行の石坂健治さんから監督とプロデューサーに資金集めに関する質問が出される。 シネマラヤ映画祭を主催している基金から、毎年10本の映画に制作費が支給されるのだそうだ。もちろん、それだけでは足りないので、他でも資金集めをしなければならないのだけれど、とりあえずはそれが制作費のベースとなっているとのこと。 そして、女優のマリア・イザベル・ロペスに対して「この映画の役を演じるにあたって、どういうことに気をつけたか?」という質問が出され、「実は、この映画の役を演じるのはそれほど難しくはなかった。なぜなら、この映画の前の作品で演じていたのも、少し年をとった娼婦の役だったので、それと同じような役で自然に演じられた」とのことだった。 ここで、「それでは、質問のある方、手をあげてください」と石坂さんのセリフに、前から3列目の席に移動していた僕が、当然のように真っ先に手をあげて質問する。 「マリア・イザベル・ロペスさんは、私が若い頃、セクシー女優として大変人気のある方でした。ところが、いまでもとてもお若くて、お美しくて、いま目の前にして、胸がドキドキしています。そのロペスさんですが、毎年、コンスタントに何本ものコマーシャルフィルムに出演して活躍している人気のある女優さんで、インデペンデント映画に出演するというようなイメージはあまりありませんでした。監督は、どうしてそのロペスさんをこの映画に起用する気になったのでしょうか。そして、ロペスさんは、どうしてこの映画に出ることを決めたのでしょうか。そのあたりの経緯について、教えていただけますか?」 うーん、我ながら完璧な質問だ。 ここでちょっと脱線して、僕のマリア・イザベル・ロペスに関する想い出のエピソード(というほどのものでもないが)を紹介したい。 1984年のことだ。僕は3年間務めた会社をやめて、フィリピンに遊びに行っていた。ミンドロ島という島のビーチに1日600円の高床式の小屋を借りて、ヨーロッパあたりから流れ着いたヒッピー連中と一緒に飲んだくれるような日々を過ごしていた。そして、そのビーチには、西洋人のおじさんたちと一緒に、マニラからゲイの若者が何人も来ていて、僕は彼らとすっかり仲良くなっていた。 ある日、海で遊んでいるときに、そのゲイの若者のひとりが、片手を腰に、片手を頭の後ろにあてて、腰をくねらせて顔をのけぞらせるセクシーポーズをとって、「I'm Maria Isabel Lopez!」と叫んだ。 それが、いまだに印象に残っているのだけれど、どういうわけかその時点で僕は、マリア・イザベル・ロペスというのが、当時大人気のセクシー女優であるということを知っていた。なんで知っていたのかは、まるで記憶にないのだけれど。  と、まあ、そういう過去があって、僕はずっとずっと昔からマリア・イザベル・ロペスの名前を知っていて、そういう知識があればこそ、前記のような質問ができたというわけなのである。それにしても、まさか今頃になって本人と対面できるなどとは思ってもいなかった。 で、質問されたマリア・イザベル・ロペスは、しっかりと僕の方を見て「なんでそんなことを知っているのだ?」という表情を見せながら「アリガトゴザイマス」と言って(どうやら、わりと頻繁に日本に来ているようで、カタコトながらもけっこう日本語を喋れるようだった)、「私は多くのコマーシャルフィルムに出ていますが、インデペンデント映画にも多く出演しています。なぜなら、私はアーティストですから、脚本がよければその映画に出ます。決して、お金のためではありません。この映画も、脚本を読んで映画の持つ魂に惚れて、出演を決めました」というようなことを答えてくれた。 そして監督は、「脚本を書く時点で、最初からこの役には彼女を念頭においていました」「フィリピンの現実を描きたかったので、いかにもフィリピン人らしい美人である彼女に出演して欲しいと思っていました」というようなことを答えてくれたのだった。 その他、うろ覚えながら出てきた質問と回答とを紹介すると、以下のような感じになる。 Q:出演している人のうち、どの人がプロの俳優で、どの人がオーディションで採用された素人なのでしょうか。そして、オーディションは映画の舞台となった地域で開催されたのでしょうか? A:プロの俳優は、マリア・イザベル・ロペス、ジョン・アルシリア(昨年上映されたレイモンド・レッド監督の『マニラ・スカイ』に出ていて、ゲストとして来日もしている)ぐらいで、あとは地元のオーディションで採用した素人です。地元の方言を喋れる人という条件で選び、役作りや演技をしないで済むように、実際にボートに乗ってマレーシアへ国境越えをしたことのある人を採用しています。主人公の妹役で登場する女の子も、実際に両親のいない女の子です。そして、ボートの中での会話など、多くの場面でアドリブで会話を交わしてもらっています。 Q:どうしてこの題材を選んだのでしょうか? A:原題の「Halaw」というのは「強制送還」という意味ですが、自分が住んでいる土地では大変に大きな問題となっていますので、映画のテーマとしてとりあげました。 Q:フィリピンでこの映画を見た人たちの反応はいかがでしたか? A:シネマラヤでグランプリを取るとは思っていなかったので、グランプリを取れた時、私たちはあまりにも嬉しくて思わず泣いてしまいました。そして、見てくれた人たちも、この映画にあるような現実があることをみんなが知っているので、大変に喜んでくれました。 Q:こういうタイプの映画がいわゆるシネマコンプレックスなどで上映されるとは思えないのですが、フィリピンではどういう機会にこの映画を見ることができるのでしょうか? A:(監督)フィリピンのシネマコンプレックスで上映されている作品は、コメディとホラーばっかりで、確かにこうした映画が上映されることはありません。しかし、この映画を見ることは教育的な効果もあるということを認められ、ツアーをして学校を回り、学校で上映会を開いてもらっています。 A:(マリア・イザベル・ロペス)『アイアンマン』『トランスフォーマー』『スパイダーマン』のあとで、この映画を上映しても、誰も見てくれません。商業映画としては、絶対に成功しない作品ですね。 などなど、意外なほど熱気に包まれたQ&Aが続いたのでした。 まだまだ手をあげている人がいたのだけれど、時間切れとなってしまう。 フィリピン映画で、ここまでQ&Aが充実しているのは実に珍しい。 そして、またしてもロビー裏でゲストを待ち構えていて、マリア・イザベル・ロペスにサインを貰ってしまう。 彼女は、僕がさっき質問した相手とすぐに気がついてくれて「どうして、そんな古いことを知っているの?」と聞いてくる。 「若い頃、フィリピンに行ってましたから」 「それっていつ頃?」 「1984年。『ベビー・チナ』の年です」 『ベビー・チナ』というのは、彼女が出た3本目の映画で、フィリピンで仲良くなった連中がエキストラで出ているというので、みんなで一緒に見に行った映画だった。監督は、マリルー・ディアス=アバヤ。フィリピンを代表する実力派の女性監督で、『ベビー・チナ』もかつて日本でも映画祭で上映されている。 ところが、この『ベビー・チナ』には、マリア・イザベル・ロペスは脇役で出ていただけなので、とっさに「『ベビー・チナ』の年」と言われても、意味が分からなかったらしく、「1994年?」と聞き返してくる。まさか、そんなに昔のことだとは思わなかったのだろう。 「いえ、1984年です。あなたの出た『ベビー・チナ』が公開された年です」 「えーっ、それって、ものすごく古い頃の話じゃない!」 思わず、力強く握手を求められてしまう。うわっ、まさかマリア・イザベル・ロペスとこんな握手をできる日が来ようとは! うーん、こんな日本人、そうはいないだろうからなあ。 おかげで、たいそう喜んでもらえることができたのでした。

|