|

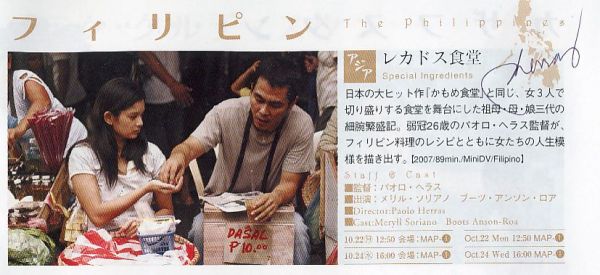

その23 監督:パオロ・ヘラス 出演:メリル・ソリアノ、ブーツ・アンソン・ロア、ユウラ・ヴァルデス、アナ・カプリ 2007年の東京国際映画祭で見ることのできたフィリピン映画はたったの1本だけだった。 25歳の新鋭監督の手による『レカドス食堂』。 平日の12時50分からの上映だったので、12時になるなり会社を飛び出して六本木に駆けつけ、昼も食べずに劇場に飛び込んでなんとか見ることができた。ううっ、お腹がすいたぞ。お腹がすいた時に見るにはこれほどふさわしくない映画はないだろう。なぜなら、おいしそうなフィリピン料理を作る場面が山のように出てくる映画だったのだ。 親からフィリピン料理の作り方を叩き込まれて育ったジョセフィーナ(ブーツ・アンソン・ロア)。親から自由になることを夢みていた彼女は、親から押しつけられた結婚相手よりも恋人を選び、あげく妊娠してしまう。だが、恋人は彼女のもとを去り、彼女は生まれたばかりの娘のラウラ(エウラ・バルデス)を抱いて家を出る。 ジョセフィーナは美しく育ったラウラとともに「レカドス食堂」を始める。おいしい料理を出す食堂は繁盛していたが、ハンサムな客に恋をしたラウラは彼と関係を持ち、やがて娘のピナイが生まれる。しかし、母と同じようにラウラも男から捨てられてしまう。幼い頃から母の料理する姿を見て育ったラウラも料理の名人であったが、そのショックからいっさい料理をしなくなり、次々と新しい恋人を作るような自堕落な生活に堕ちていく。 やがて成長したピナイ(メリル・ソリアノ)は祖母の手伝いをするようになるが、母のラウラは家の金を持ち出しては男遊びを繰り返す。食材を仕入れる金にも困ったジョセフィーナとピナイは、残り物の野菜となけなしの金でパンシット(フィリピン風ヤキソバ)を作り、下町へと売りに行く。そこでピナイは文学を志す青年と出会うのだが…。 丹念な料理シーンをはさみながら、女性3代の人生模様を描いていく。 「料理は材料が命。だけど、その材料を生かすのは、調理の腕。女も同じなんだよ」 祖母に言われながら、料理を習うピナイ。 地味ではあるけれど、ラストではしんみりとしてしまう。 主役のメリル・ソリアノは、ちょっと宮崎あおいっぽい女優さんで、派手な顔つきの美人ではないのだけれど、ちょっと可愛い。映画の中では女優のクリス・アキノ(暗殺されたベニグノ・アキノと大統領になったコリー・アキノの娘で、フィリピンの人気女優)に憧れる様子がユーモラスでいいぞ!  監督は新鋭のパオロ・ヘラス。昨年、25歳の若さで本作を撮り、続けて『ランバノグ(やし酒)』という作品も撮っている。 上映終了後、その監督とプロデューサー(監督同様、こちらもすごく若い!)がゲストとして登場し、ティーチインが行なわれた。司会進行は「アジアの風」プログラミング・ディレクターの石坂健治さん。以前、松岡環さんに紹介していただいたことがあるのだけれど、きっと覚えていないだろうなあ。 石坂さんからの質問、観客からの質問と、それに対する監督、プロデューサーの回答はこんな感じ(録音は禁止なので、かなりの部分はうろ覚えで、けっこう発言を作ってしまっているかもしれない。「質」は質問、「監」は監督、「プ」はプロデューサー)。 質「監督は自分でも料理をされるのですか?」 監「料理はぜんぜんできません。たくさん食べるだけです」 質「映画の中に料理の場面がレシピと一緒に描かれていますが、料理について助けてくれる人がいたわけですか」 監「まず最初に、フィリピンの伝統的な料理についてのリサーチをしました。映画の中で描かれている料理は、どれもフィリピンで日常的に食べられている伝統的な家庭料理ばかりです。地域によって、その料理の仕方はいろいろ異なりますが、映画の中ではより伝統的な作り方を採用しました。撮影現場では、常に料理の専門家にアドバイスをしてもらうようにしていました」 質「この映画には有名な女優が4人出ていますが、制作費は大変だったのではないですか?」 プ「制作費は1万8千ドル、日本円にして約200万円です。俳優の皆さんも大変安く出てくれました。ギャラはほとんどタダ同然でした」 質「通常の感覚からいうと、その制作費というのはひと桁違っていますよね」 プ「女優の皆さんは、監督のことを大変気に入ってくれて、それでタダ同然で出てくれたのだと思います(笑)」 質「映画の中で、料理の中に(人の)血を入れるという場面がありますが、本当に血を入れる料理があるのですか?」 監「私は映画の中にメタファを入れるのが好きで、料理に血を入れるというのも家族の血のつながりを大切にしているということを表現するメタファとして使っています。でも、地方によっては、本当に血を入れることもあるようです」 質「この映画は、他の国でも上映されたのでしょうか?」 監「国際映画祭ということでは今回の東京が初めてですが、ニューデリーのシネファンという映画祭でも上映されています」 質「撮影場所はどこでしょうか?」 監「メトロマニラで撮影しています。出てくる教会はキアポにある教会です(キアポというのはマニラの下町で、実は僕の大好きな町だ。おかげで、けっこう懐かしかった)」 質「フィリピンの映画監督で影響をうけた人はいますか?」 監「映画監督ではありませんが、脚本家のリキ・リーさんの影響をうけています。リキ・リーさんというのは、イシュマエル・ベルナール監督やリノ・ブロッカ監督の脚本を書いていた人です。私は、そのリキ・リーさんに師事して映画の勉強をしました」 質「料理をテーマにした他の映画から影響をうけたということはありますか?」 監「料理を描いた映画をいろいろと見ました。たとえば、『ショコラ』『赤い薔薇ソースの伝説』、日本映画の『タンポポ』などです」 質「“レカドス”というのは、どういう意味なのでしょうか?」 監「レカドスというのはフィリピンの言葉で“材料”という意味です。私はこの材料という言葉に、料理の材料という意味以外に、女性もひとつの材料なのだという意味をこめました。よりおいしくなるために準備をすることが大切な材料なのだと。そして、家族というものもそれぞれがひとつひとつの材料なのだと思います。材料をうまく料理することで、よい家族になっていくのだと思います」 質「監督はこの作品のあとすぐに『ランバノグ(やし酒)』という映画を撮られています。料理の次にお酒ということですが、どういう内容の映画なのでしょうか?」 監「ランバノグというのは、ココナッツウイスキーのことで、この映画ではそのランバノグを売る女性を主人公にしています。実はこの女性の売るランバノグには飲ませた相手がこちらを好きになってくれる魔法の力があって、それを5つのエピソードで描いています。5つのエピソードはそれぞれが五感を題材にしていて、はたして恋愛というものは感情によるものなのか、それとも五感それぞれで捉えることのできるものなのかというテーマを描いています(ちょっと、このあたりうろ覚え)」 質「監督は25歳の若さで立て続けに2本の映画を作られました。製作本数が激減しているフィリピン映画界にあって、それはかなり異例のことではないかと思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか?」 プ「確かにフィリピン映画はいまかなり厳しい状況にあります。かつてフィリピンでは年間100本以上の映画が作られていました。いまは、3つの映画会社が市場を独占していて、年間25本程度の映画が作られているだけです。その原因はハリウッド映画の攻勢が主要なものですが、そのせいで、大手の映画会社は失敗を恐れて伝統的な手法の映画しか作らなくなっています。新作は新しいものの何もない映画ばかりで、なおさら観客はハリウッド映画を見に行くようになってしまいます。しかし、私たちが作っているようなインデペンデント映画は、自由に新しいことに挑戦することができます。そしてなによりも、私たちは映画が大好きです。映画を愛しています。いい映画を作りたいという意欲を持っています。 それから、デジタルビデオカメラが進化してくれたおかげで、非常に低コストで映画を作れるようになったということが大きいです。本作もデジタルビデオカメラで撮影することで、かなりのコストを押さえることができました。 また、いまの大統領は映画の保護に熱心で、私たちが作っているような映画に対する基金を創設してくれています。おかげで、若くても才能があればこうして映画を作ることができます」 といったところで、時間が来て終了。ちなみに、最後の2つの質問をしたのは僕でありました。フィリピンからゲストが来たときには、必ず質問をするようにしているのでした。 劇場を出たところでしばらく待っていると、監督が出てきたのでさっそく「アジアの風」の小冊子にサインをしてもらう。 「マラミン・サラマッポ(どうもありがとうございました)」と、ちゃんと敬語を使ってお礼を言うと「おや」という表情をするので、速攻で「監督の自作も日本でぜひ見たいものです」と話しかける。すると、ペラペラペラと英語で返事をされたのだけれど、ちゃんと聞き取れなかった。「石坂健治氏がビデオを持っているので、いずれ日本でも公開されるはずです」みたいなことを言っていたと思うのだけれど、自信はない。自信はないが、いかにも分かったようなフリをして、うなづいてみせた僕なのでした。

|