|

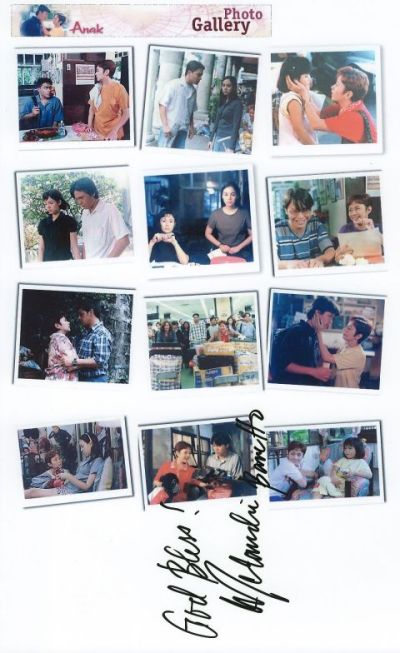

その15 監督:ロリー・キントス 出演:ヴィルマ・サントス、クラウディン・バレット、ジョエル・トーレ、シエラ・ジュンサイ、バロン・ガイスラー 2001年10月31日(水)。会社をさぼって、東京国際映画祭の協賛企画「第14回東京国際女性映画祭」に行く。 会場は今年から変わって表参道の東京ウィメンズプラザとなった。ちょうど「青山子供の城」のすぐ横の方にあるホールだ。 11時40分開場のところ、10分前の30分に会場に辿り着くと、すでに長蛇の列ができている。この「東京国際女性映画祭」、意外なことに毎回列ができるのだ。しかも、他の「ファンタスティック映画祭」や「東京国際映画祭」とは客層が見事に異なり、年配の女性の方が非常に多い。おそらく、この方たちは岩波ホールのファンであり、プロデューサーの高野悦子さんのファンの方たちなのだろう。 なお、昨年までは「カネボウ国際女性映画週間」と映画祭のタイトルに「カネボウ」の冠がついていたのだけれど、今年からその冠がとれた。てっきりカネボウがスポンサーを降りたのだろうと思ったのだが、別にスポンサーを降りてしまったというわけではないらしい。おそらく、全面的な支援から手を引いたということなのだろう。 さて、今回上映される作品はフィリピン映画の『母と子』。 フィリピンで前代未聞の大ヒットを飛ばした作品なのだという。どのくらいとんでもないヒットかというと、観客動員数が国民の人口と同じくらいだったというくらいの大ヒットなのだ。フィリピン人でこの映画を観なかった人はまずいないだろうというほど、観客が劇場に押しかけてきたのだという。 上映に先だってロリー・キントス監督の挨拶があり、今日がたまたまロリー・キントス監督の39歳の誕生日であるということで、高野悦子さんの音頭取りで「ハッピー・バースディ」がみんなで合唱される。こういう観客とスタッフとの距離の近さ、一体感がこの「東京国際女性映画祭」の素晴らしいところで、こういう雰囲気というものは高野悦子さん、大竹洋子さん、小藤田千栄子さんらのお人柄によるものなのだろう。感激した監督から「私はこの日を一生忘れません」とスピーチがあった。 フィリピンでは国内でいい仕事を得られずに、海外に出稼ぎに出る人の数がものすごい人数となっている。国の最大の輸出品は人間であり、出稼ぎ者の仕送りが国の外貨獲得の中心となっている。それがフィリピンの現実。 主人公のジョシー(ヴィルマ・サントス)も、家族をマニラに残して香港に家政婦として出かけていた。そして、10年ぶりにようやく国に帰ってくるのだけれど、愛する夫は5年前に亡くなり、長女のカーラ(クラウディン・バレット)は母親に見捨てられたと感じてすさんだ生活を繰り返し、生まれたばかりで別れた娘のダダイ(シエラ・ジュンサイ)は母の顔も知らなかった。ただひとり、長男のマイケル(バロン・ガイスラー)だけが母の立場を理解していたが、その彼も学業で問題を抱え込んでいた。 ジョシーはなんとか家族の絆を取り戻そうとするが、なかなか気持ちは通じない。カーラはことあるごとにジョシーに反発し、ジョシーの気持ちを傷つけるような行動を繰り返す。だけど、どこに好んで我が子と離れて暮らす母がいるものか。ジョシーだって、我が子と一緒に暮らしたかった。我が子を抱きしめながら、その成長を見守りたかった。ただ、子供たちによりよい生活、よりよい教育を与えるためには、他に選択肢はなかったのだ。そのことを、カーラは理解しようともせず、ただただジョシーを責める。 スタッフは撮影前にたんねんにリサーチを繰り返し、この映画で扱ったエピソードは99.9%が実話であると断言する。それほどまでに、これは普遍的な物語なのだ。それゆえ、物語は揺るぎなく、力強く、観る者の心に訴えかける。 適所適所でフレディ・アギラの名曲「アナック」が流れ、それがまたこちらのハートの奥底に響き渡る。映画の終盤では、場内のいたるところから鼻をすする音が聞こえてくる。 エンディング、シャロン・クネタの歌う「アナック」が切々と流れると、場内の鼻をすする音がさらに盛り上がる。いやあ、こっちだって泣かされちゃいます。  上映終了後、ロリー・キントス監督と、会場に駆けつけてきた長女役のクラウディン・バレットが登場。クラウディン・バレットは実は別の仕事で東京の反対側に行っていて、このあともすぐに千葉に行かなければならないということだった。たぶん、在日フィリピン人向けのイベントに出演するのだろう。日本人のほとんどは知らないけれど、実はフィリピンのトップクラスの芸能人が日本でコンサートをやっていたりするのだ。 で、そのクラウディン・バレット。映画の中では濃い眉とポッテリした唇が印象的な美人であったのだが、実物はというと、か、かわいい! 頭が小さい! モデルさんみたい! テレビのソープオペラなどを中心に活躍する若手人気女優で、歌手でもあるらしい。 そのクラウディン・バレットの挨拶があり、質疑応答コーナーとなる。が、質問の中心が映画のことではなく、フィリピンの社会情勢のこととかになってしまうところがちょっと哀しい。でもまあ、一般的には映画の背景情報が分かりにくいってこともあるのかもしれない。でも、「フィリピンでは外が暑いから冷房の入っている映画館に行くというのは本当ですか?」という質問は失礼だよな。「フィリピン人は大変に映画の好きな国民で、70年から80年ぐらいには年間に200本以上の映画が作られていましたが、最近では経済的な理由もあって年に120本程度になってしまいました。でも、本当にフィリピン人は映画が好きなのです」と監督は誠意をもって答えていたけどさ。 「日本で大ヒットというと何ヶ月も上映が続くロングランになったりするわけですが、実際にこの映画はどのくらいの期間、上映が続いたのでしょうか?」という質問があり、それに対しては 「フィリピンでは通常の映画の上映期間は2週間ですが、この映画の上映は6週間続きました」という回答だった。 『千と千尋の神隠し』あたりと比べると、6週間というのはいかにも短いという印象を受けてしまう。が、映画をめぐる環境がそれだけ違うのだ。 まず、フィリピンではプログラムピクチャーというものがいまだにきっちりと機能しているということを理解しなければなるまい。映画製作会社、配給会社は、2週間ごとに新作を劇場に送り出せる態勢を整えているのだ。そして、その2週間のあいだにどれだけの観客を動員できるかが、ヒット作とそうでない作品とを分ける。かつての日本、香港だって、同じシステムの中で活きのいい映画を続々と送り出してきたのである。そういう環境下にあって上映が6週間続いたというのは、それだけこの作品の観客動員力が大きかったということだろう。 そして、大衆と映画との距離が日本に比べてずっと近いということも指摘しておいていいように思う。「映画が王様の国」という言葉があるが、フィリピンではいまだに映画は娯楽の王様なのだ。 日本人は平均すると国民ひとりが映画館に行く回数は年間1〜2回程度であるという。となると、映画に行くという行動はひとつのイベントといってよかろう。「よおし、今日は映画に行くぞお」という強い決意のもとに映画館に行っているのだ。 それに比べて、フィリピンで映画を観るという行為は日常茶飯であり、特別な決意などまるで必要としていない。近所に買い物に行く感覚で気軽に映画を楽しんでいるのである。だからこそ、あとからあとから新作を上映していかなければならないのだ。そういう環境下であってみれば、6週間というのは充分に長い期間であり、2度3度と観る人が出てくるのに充分な上映期間なのである。 「久しぶりに社会に影響を与えうるだけの力を持った映画に出会えて、いま感動で胸がいっぱいです。ところで、実際にこの映画によってなにか社会に変化というものはありましたでしょうか。それと、フレディ・アギラのアナックがヒットした頃というのは、キントス監督はたぶんティーンエイジャーで、クラウディンさんは生まれてもいなかったと思うのですが、この曲に対する思い入れのようなものがあったのでしょうか」 おっ、なかなかいい質問。質問者は僕だけれどね(笑) 「この映画によって、私たちティーンエイジャーの意識は大変に変わりました。外国に出かけていく家族の気持ちを思いやるようになりました。どうしても、母の世代と私たちの世代との間にはさまざまなギャップがあって、なかなかそのギャップを埋めることができませんが、この映画以降、そのギャップが縮まり、互いを理解できるようになったように思います。 それから、わたしはいま21歳ですが、アナックのヒットした時は2歳でした。ちゃんと覚えていますよ」 これはクラウディンさんの回答。答える間、ずっとこっちの顔を見て話すので、ちょっと照れくさい。 「ありがとうございます。残念ながら、この映画で社会が変化するというところまではいっていません。しかし、確実に意識は変わってきたと思います」 これはキントス監督の回答。本当はもっともっと答えてくれたのだけれど、細かいところは忘れてしまいました。要するに、こういうニュアンスのお答えでした。 終了後、最前列のところにいるクラウディンさんにサインをお願いする。実は、サインを貰うために、『母と子』の名場面集を印刷して用意してあったのである。この映画の製作会社であるスター・シネマのホームページに行くと過去の作品のデータが完備されていて、そこには名場面の画像などもある。それをダウンロードしてきて、レイアウトして印刷していったのだ。こんな日本人、他にいないって(笑) 「次の上映が始まりますから、控え室へどうぞ」とスタッフの方がクラウディンさんを急がせているのに、申し訳ありませんです。本当は監督のサインも欲しかったのだけれど、こちらは諦めました。残念。 ああ、でも、クラウディン・バレットのサインを持ってるオレって凄いよな。どっかで自慢したいよな。自慢して羨ましがってくれる人っていないかな。そうだ、赤羽で途中下車すれば客引きしているフィリピーナがたくさんいるじゃん。あそこで見せたら羨ましがってくれるかな。ああ、自慢したいぞお。  ↑自分で作った「Anak」の名場面集とクラウディン・バレットのサイン ※この作品は『母と娘』と邦題を変えて、2003年4月より日本でも劇場公開された。 僕は劇場まで足を運んでパンフレットだけ購入したのだけれど、このパンフレットを読むと映画の内容が思い出されて、甦った感動に思わず涙ぐみそうになってしまったのでありました。 ※本作で使われていた「Anak」という曲は、フィリピンのフレディ・アギラが1977年に発表して大ヒットとなり、日本では杉田二郎がカバーしてヒットした。 僕がフィリピンに遊びに行っていた頃にも頻繁にラジオでこの曲がかかり、そのたびにみんな聞き惚れては涙ぐんでいた。 この映画のエンディングではシャロン・クネタがカバーしていたが、他にも有名な歌手が繰り返しカバーしてうたっている。

|