|

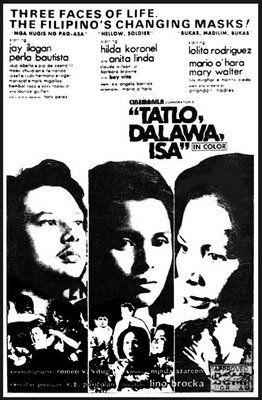

2025年に観たフィリピン映画 【Tatlo, dalawa, isa】1974年 監督:リノ・ブロッカ キャスト:ロリータ・ロドリゲス、マリオ・オハラ  フィリピンの伝説的な監督であるリノ・ブロッカ(Lino Brocka)の1974年の作品である。タイトルの意味は「3,2,1」。3つのパートからなるオムニバス映画だ。ランニングタイムは2時間36分。けっこう長い。 [第1のパート:Mga Hugis ng Pag-asa] 麻薬中毒患者のための矯正施設「希望の家」に収容された若者ノニ(Jay Ilagan)。彼は、幼い頃に父が失踪し、母(Perla Bautista)が恋人を作ったことで傷つき、そのためにドラッグに手を出したのだった。 施設では、ミーティングの場でよってたかってノニを貶め、自尊心を叩きつぶす。その後に、みんなで代わる代わるノニを抱きしめる。治療共同体(Therapeutic community)という薬物依存者にたいする治療方法のひとつであるらしい。 そこでは、世間から隔絶された生活を余儀なくされた若者たちが共同生活を営んでいた。脱走を試みるもの、ミーティングの場でゲイであることを晒されるものなどのエピソードを挟み、次第に自分自身と向き合うようになるノニ。 彼は、繰り返し悪夢を見ていた。何者かに追われ、長い通路を逃げ回り、あるドアの前に辿り着く。そのドアを開けたところでいつも目覚めるのでドアの背後にあるものはわからない。施設の管理者は、そのドアの背後にあるものこそがノニ自身だという。ドアを開けて過去の自分と向き合い、それを乗り越えることではじめて本当の自由を得ることができるのだと説明するのだった。 ミーティングでの攻撃的なやりとり、施設での仲間たちとの生活など、馴染みのない光景が描かれるのは興味深いが、いまいち感情移入がしにくい。ノニが薬物依存を脱却し、母を受け入れるにいたる過程もいまひとつ説明不足と感じた。 [第2のパート:HEllow, Soldier] 17歳になるジナ(Hilda Koronel)は、書店で事務の仕事をしながら母のルーシー(Anita Linda)と二人で暮らしている。そこにアメリカ人の父、トム(Claude Wilson)から会いに来るという手紙が届く。ジナの父はかつてアメリカ兵としてフィリピンに駐留していたが、妊娠したルーシーを残してアメリカに帰国していた。多くのアメリカ兵がフィリピンで女性を妊娠させては、つきあっていた女性と子どもを残して帰国していたのだ。 ずっとアメリカに対する憧れを抱いて育ってきたジナは、父がアメリカに自分を連れて行ってくれることで、不法占拠者の住み着くゴミためのような世界から抜け出せると期待していた。ジナの部屋には、エルビス・プレスリーやケネディ大統領などの写真がぎっしりと貼られ、ジナの持つラジオからはいつもアメリカのヒット曲が流れていた。 英語を話すこともできず、コミックスとラジオのメロドラマだけが唯一の娯楽という学のないルーシーは、ジナと別れることはつらいけれど、それでジナが幸せになるのならと諦めている。だが、トムが妻を連れてやってくる直前に、あまりのつらさに酒をがぶ飲みして泥酔してしまい、訪れたトムにむかってずっと我慢していた想いのすべてを吐き出すのだった。 ラジオからケネディが暗殺されたというニュースが流れることから、このドラマの舞台が1963年であるということがわかる。ということは、17歳になるジナが生まれたのは1946年ということになる。1946年とは、連合国が日本を破り、フィリピンが独立した年である。そこに颯爽とやってきたアメリカ兵は、フィリピンの若い女性にとってヒーローと見えたことだろう。かくして多くの若い女性がアメリカ兵とつきあい、妊娠するのだが、若いアメリカ兵たちは妊娠した女性たちを後に残してさっさとアメリカへと帰っていった。 このドラマの背景には、そういうフィリピンの歴史がある。その後もフィリピンにはスービック海軍基地、クラーク空軍基地がおかれ、アメリカ兵との間に生まれた子どもが取り残されるという事例は後を絶たず、アイヴァン・アンドリュー・パヤワル監督の『I America(2016年)』でも本作とまったく同じ構造の物語が描かれている。 本作で印象に残るのは、胸が痛くなるようなルーシーの心情の吐露だ。アメリカ人の血をひく天使のようだった幼い娘を、女手ひとつでようやく育て上げたと思ったら、何年も音沙汰のなかった男がやってきてとりあげていってしまうというのだ。かつてすべてを捧げた自分のことなど見向きもせずに、娘だけが目的でアメリカからやってくるというのだ。娘の幸せのためには、それを我慢しなければならないのだけれど、あまりにもひどいではないか。演じるアニタ・リンダの熱演が素晴らしい。そして、ゴミためのような世界から抜け出せる喜びに浮かれていた娘は、泥酔しながらトムに訴える母の姿を見て、初めて母の愛に気がつくのだった。 これを観るだけで、リノ・ブロッカ監督の作品がフィリピンで愛された理由がよくわかる。エモーショナルな描写がものすごくうまいのだ。 [第3のパート:Bukas, Madilim, Bukas] 古びた大きな屋敷の中で、ロセンダ(Lolita Rodriguez)は年老いてほとんど寝たきりとなっている母アタン(Mary Walter)の世話をする日々を過ごしていた。母の部屋の窓を開け、食事を食べさせ、入浴の世話をし、花瓶の花を交換し、部屋の掃除をする。毎日毎日、それを繰り返していた。屋敷には他に家政婦のフェリサがいたが、屋敷に君臨するアタンは、ロセンダ以外の人間が自分の世話をすることを許さなかった。 ほとんど屋敷にこもりきりだったロセンダだったが、9日間連続して教会で祈りを捧げるノベナのために、教会に出かけていき、その初日に教会でミゲリート(Mario O'Hara)という若者と出会う。町に来たばかりで知りあいもおらず、空腹に苦しんでいたミゲリートにロセンダはいくばくかの金を恵む。ノベナの3日目に再会したミゲリートは、嬉しそうに庭師の仕事を見つけたとロセンダに伝え、4日目に再会したときには自分は乞食ではないのだからと借りた金を返してきた。だが、5日目に再会したときには、雇い主が自分を人間扱いしないと落ち込んでいたのだった。 たまたまフェリサが「この家には庭師が必要だけれど、自分が手配したのではアタン奥さまの気に入るわけがないので、自分では手配したくない」というので、ロセンダはミゲリートを家の庭師として雇うことにする。ところが、アタンはロセンダが変わってきたことを敏感にかぎつけ、「自分の面倒をみることに耐えられなくなったのだろう」と責める。実際、ミゲリートと出会ったことで、母親の奴隷でありつづけることに次第に嫌悪感をつのらせるロセンダであった。 そして、身近に男臭さを発散させるミゲリートという男性がいることで欲望をつのらせたロセンダは、とうとうミゲリートと関係を持ってしまうのだが、アタンがそのことに気がつき……。 舞台劇のような限られた空間の中で展開されるヒリヒリとした緊張感の漂うドラマである。いまにも爆発しそうなピンと張り詰めた空気の中で、母と娘の何気なさを装った会話が交わされていくのであるが、その裏ではお互いに対する不信感が徐々に募っていく。静かな、しかし油断のならないドラマが展開されていくのだけれど、それがとうとう臨界点を超えた時、唐突にショッキングな展開を迎えるのだ。いやあ、これはビックリしたぞ。そして、その衝撃的な場面が一段落したところで、さらにまた驚くべき展開が繰り広げられるのである。 母と娘との会話の中に、何度か「ウタン・ナ・ローブ」という言葉が出てくる。人から恩を受けたら必ずその恩に報いなければならないという、フィリピン人の魂の根底に強く強く根付いている価値観なのである。「お前を育ててやった恩を忘れたのか。恩を受けたのなら、それに報いるのが娘の義務だろう!」というわけである。この価値観のゆえに、フィリピン人は親に縛られ、自由に生きることができなかったりもする。時として、マイナスに働く価値観なのだ。リノ・ブロッカは、そのマイナス面をこの作品でえぐり出しているのである。 ただし、ラストシーンの意味はよくわからなかった。アタンが亡くなり、ミゲリートが「ラッキーだ。こんなラッキーはないぞ。ロセンダと結婚すれば、莫大な財産は俺のものだ」とほくそ笑んでいるところに、母から解放されて自由を得たロセンダがウェディングドレスを着て階段を降りてくる場面でストップモーションとなって終わってしまうのだ。このラストシーンは、いったい何を意味しているのだろう? おそらく日本人でこの作品を観た人間はほとんどいないだろうし、内容が紹介されたこともないだろうと思うので、けっこう長々と内容紹介をしてしまった。本当は、もっと役者についても調べて書いておきたかったのだけれど、それを始めるとさらに長い文章になってしまうので、今回はやめておいた。マリオ・オハラとかロリータ・ロドリゲスとか、調べておくいい機会ではあったのだけれど。 それにしても、オムニバス映画というのは普通、共通のテーマを持った3本の映画をひとつの映画として上映するスタイルのものをいうのだと思うのだけれど、本作の場合、3本の作品に共通するテーマというのはなんだったのだろう? この3本の作品に共通するテーマというのが、自分にはいまひとつよくわからなかったのだけれど。 ※Facebookでつきあいのあるフィリピンの映画研究家Julio Madiaga氏から、3つの物語に共通するテーマは「母と子の複雑な関係」であろうとの指摘がありました。言われてみればまさにその通りで、「母と子」というのがフィリピン映画にとってあまりにも普遍的なテーマであるために見落としておりました。 また、第3話のラストシーンについては、「家族の絆に新たな問題が生じるという予兆」と解釈できるのではとのこと。なるほど、ロセンダがウェディングドレスを着て、思いがけず財産が転がり込んでくるだろう幸運に喜んでいるミゲリートにむかって階段を降りてくるシーンは、このあとふたりが結婚をするが、新たな悲劇が始まることをほのめかしているということなのでしょう。

|