|

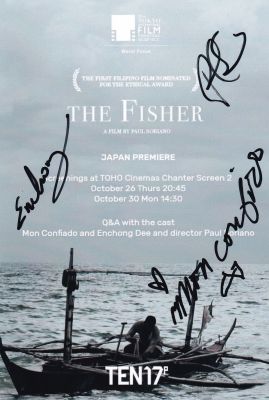

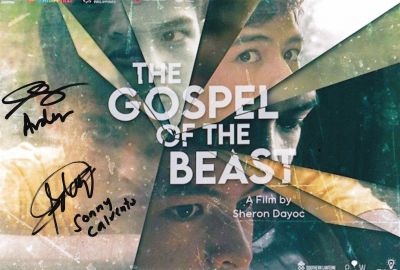

2023年に観たフィリピン映画 【東京国際映画祭】 今年の東京国際映画祭では、3本のフィリピン映画が上映された。1本はポール・ソリアノ監督の『漁師(The Fisher)』、1本はラヴ・ディアス監督の『湖の紛れもなき事実(Essential Truths of the Lake)』、1本はシェロン・ダヨック監督の『野獣のゴスペル(The Gospel of the Beast)』。 相変わらず東京国際映画祭のチケットサイトの仕様が最悪で、チケットを手に入れるのに半日かかってしまったのだけれど、なんとか無事にチケットをゲット。 去年までは新型コロナウイルスのために、海外のゲストが来日することはなかったのだけれど、今年はゲストの来日が再開され、『漁師』と『野獣のゴスペル』ではゲストを招いてのQ&Aセッションが行われることになった。東京国際映画祭でフィリピン映画が上映される際に、ゲストが来日しないということはいままでほとんどなかったのだけれど、残念ながら『湖の紛れもなき事実』だけはゲストの来日予定はなし。ラヴ・ディアス監督、ヘイゼル・オレンシオ、シャイナ・マクダヤオは過去に来日しているので、今回はジョン・ロイド・クルーズが来日しないものかと期待していたのだけれど、残念ながらその希望はかなわなかったのだった。 ■漁師(The Fisher) Q&A ■湖の紛れもなき事実(Essential Truths of the Lake) ■野獣のゴスペル(The Gospel of the Beast) Q&A 【漁師(The Fisher)】2023年 監督:ポール・ソリアノ キャスト:モン・コンフィアード、エンチョン・ディー  寂れた漁村。漁師のペドロ(モン・コンフィアード/Mon Confiado)はひとりで漁に出ているのだが、このところ網にかかるのは腐った魚ばかりで、不漁が続いていた。村ではダイナマイトフィッシングが日常的に行われていて、ペドロはそれが原因だと考えて、村から離れて妻と養女のシモーン(ヘヴン・ペラレホ/Heaven Peralejo)との3人で孤立した生活をしていた。 かつてペドロにはアンドレという息子がいたのだが、アンドレはひとりで漁に出て海に飲み込まれ帰らぬ人となっていた。アンドレの死の原因が村人のダイナマイトフィッシングにあると考えていることも、ペドロが村を離れた原因であった。 ある日、漁に出たペドロの漁網にひとりの若者(エンチョン・ディー/Enchong Dee)がかかる。ペドロは意識のないその若者を連れ帰るのだが、やがて意識をとりもどした若者は言葉を喋ることができず、ペドロたちの言葉を理解する様子もなかった。ただただニコニコと幼児のようなあどけない笑顔を見せるだけの若者を、ペドロはよそ者として排斥しようとするのだが、妻と娘はすんなりと彼を受け入れていく。家族はその若者を首筋にあったタトゥからハイと呼ぶようになる。 ペドロの妻は病気のために常に激しい咳に見舞われていて、村で買ってくる薬を常用しているのだが、薬が効く様子はまったくなかった。ところがある日、ハイが海草を煮詰めた液体を彼女に飲ませると、彼女の咳は嘘のように鎮まるのだった。 年頃になったシモーンは、いつまでも村に閉じこもって暮らしていることに、自分の人生を無駄にしているのではないか、村から出て行くべきなのではないかと、将来を不安に思い始めていた。そんな時に現れたハイに好意を持つようになるのだが、ある日、彼女が妊娠していることが明らかになる。シモーンはハイとそのような行為をおこなっていないと否定するが、ハイはただニコニコとするばかり。妻はそれならそれでいいと思っているのだが、怒り狂ったペドロはハイを家からたたき出す。 相変わらず不漁が続いていたのだが、海に出た船の漁網の下からハイが現れる。家を追い出されたハイは、ボートの中に隠れていたらしい。ペドロに襲いかかれて海に飛び込んだハイは、なぜか魚でいっぱいになった漁網を海から引きあげてくる。いままで腐った魚しか獲れなかった海なのに、ハイだけは新鮮な魚をいくらでも獲ってくるのだった。 村でも不漁が続いていて、まともな魚がまったく獲れない日々が続いていたのだが、そこにペドロの獲った魚が持ち込まれ、飛ぶように売れるようになる。毎日のようにハイはペドロの漁に同行し、海に潜っていくらでも魚を獲ってくるのだった。 一方、妊娠が判明したシモーンのお腹は、あり得ないスピードでみるみるうちに大きくなっていった。ペドロは「人によって差があるんだろう」ととりあわないが、それは異常な速さだった。 村でいちばん権威を持っていたのは呪医の老女だった。彼女の意に沿わない人間は、公然と縛り組にすることさえおこなわれていた。村でおこなわれているダイナマイトフィッシングも彼女が決めたことで、そのことに反対するペドロは村人から敵視される存在でもあった。 また、村には昔から、黒い悪魔と黄金の魚の伝説があった。黒い悪魔は村に不幸をもたらし、黄金の魚は村に幸運をもたらす存在として言い伝えられていた。呪医は、シモーンの妊娠の進行が異様に早いことから、ペドロの家には黒い悪魔がいるに違いないと言い出すのだが……。 『キッド・クラフ~少年パッキャオ(Kid Kulafu)』『SIARGAO』『マニャニータ(Mañanita)』のポール・ソリアノ監督(Paul Soriano)の最新作である。 もともとミュージックビデオやテレビコマーシャルを手がけてきたソリアノ監督は、リズミカルな演出を得意としていて、『SIARGAO』などはまさにその監督の特質がいかんなく発揮された映画だった。ところがラヴ・ディアス監督の作品に傾倒したソリアノ監督は、ラヴ・ディアスが書いた脚本で『マニャニータ』という映画を撮りあげる。リズミカルな演出とはまったく無縁の作品で、むちゃくちゃテンポが遅く、ヒロインが夜道に立っているだけの映像がずっと続いたりするような映画だった。それまでの作品とはまったく真逆な作品だったのである。 今回もモノクロ映画と聞いていたので、またしてもラヴ・ディアス監督の影響を強く受けた作品を観させられるのだろうと思っていた。ところが、まったく違っていた。テンポのよい画面の切り替えは、まさにソリアノ監督ならではの演出で、138分という長い映画であるにもかかわらず、まったく飽きさせるということがなかった(正直、『マニャニータ』は自分にはひたすら退屈だった)。 しかも、モノクロ映画と聞いていたが、完全なモノクロではなく、色調を極限まで抑えてモノクロに近い映像になっているだけで、微妙に色が感じられる不思議な映像となっていた。そして、時々、瞬間的に色が鮮やかになる場面があったりして、そこがまたインパクトが強かったりする。 これは、ラヴ・ディアス監督のテイストとはまったく異なる、ポール・ソリアノ監督ならではの作品と呼ぶべきであろう。 そして、映像はリアルそのものなのだけれど、ストーリーはなんとも不思議なもので、なにやら神話の世界を思わせる寓話とでもいうか、リアルの対極にあるようなものだった。予想をはるかに上回る魅力的な作品で、ポール・ソリアノ監督がリズミカルな娯楽映画からラブ・ディアス監督への傾倒を経て完全に新しいステージに移行したことを確信させるレベルの作品だった。 主演の漁師を演じているのは『アリサカ(ARISAKA)』『Miracle in Cell No. 7』などのベテランのモン・コンフィアード。インタビューを見ると、キャラクターを演じるにあたって徹底したリサーチをするタイプの俳優であるらしい。 謎の若者を演じているのは『Four Sisters and a Wedding』などの二枚目俳優エンチョン・ディー。先日観たばかりの『アルター・ミー:心に耳を傾けて(Alter Me)』でも、誠実そのものという感じの若者を演じていた。本作では、ひたすらニコニコとあどけない笑顔を披露し続けていたが、このまったく悪意を感じさせない笑顔が実に似合っている。この無邪気そのものの笑顔が恐ろしいまでの可愛らしさで、なんで34才にもなってこんなに可愛らしい笑顔ができるんだ?反則だろう!などと思ってしまう。 シモーンを演じているのは、ヘヴン・ペラレホ(と読むのでいいのかなあ?)。自分が観た作品では『Buy Now, Die Later』『Harry & Patty』に出ているらしいが、今回、初めてこの女優を認識させられた。なかなかの美人である。テレビシリーズや映画にコンスタントに出演し続けているので、これからは注目して追いかけてみよう。 なお、ネット上に本作に関する情報があまりなく、IMDbにもアップされていないので、役名とか誰が演じているのかが、いまいちはっきりしなかった。いずれ、本作に関する情報が増えてきたら、そのあたりの情報を追加していこうと思う。 ※ダイナマイトフィッシング 海にダイナマイトを投げ込んで、その衝撃で浮き上がってきた魚を捕らえるという漁法。フィリピンでは肥料用のガラス瓶に硝酸塩と起爆剤を入れ、導火線で点火する即席の手榴弾が使われているとのこと。 この漁法をおこなうと、サンゴなどは壊滅し、生態系が破壊されるのでフィリピンをはじめとする多くの国で使用が禁止されている。また爆発によって魚の浮き袋が破裂してしまい、浮き上がってくるよりも海底に沈んでしまう魚の方が多いので、この映画で描かれているように腐った魚ばかりが網にかかるという事態にもなるのだろう。 かつてフィリピンで、ダイナマイトフィッシングによってサンゴが壊滅してしまった海に潜ったことがある。以前はダイビングスポットとして魅力的な海であったらしいのだけれど、海底には細かい泥が堆積し、それが舞いあがってきて視界がまったくきかなくなるという最悪のダイビングであった。 以前に比べればかなり減ってきてはいるものの、いまだにおこなわれているらしい。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 〈登壇ゲスト〉 ★ポール・ソリアノ(監督) ★モン・コンフィアード(ペドロ役) ★エンチョン・ディー(ハイ役) 〈司会〉 ★石坂健治(東京国際映画祭シニア・プログラマー) ※Q&Aのやりとりの中で、映画の結末に触れられています。御注意下さい。 ポール:こんばんわ。こんな遅い時間まで残ってくださいまして、ありがとうございます。私の作品を毎回、日本で上映できるということは実に喜びにたえません。東京国際映画祭で上映される作品は、私の監督作品としては本作が3本目となります。たいへん嬉しく思っています。ありがとうございます。 モン:こんばんわ、皆さん。私はモン・コンフィアド、漁師です。こんな遅い時間にもかかわらず残っていただけまして、本当にありがとうございます。私自身も、いまここで皆さんと一緒にいられることをとても嬉しく思っています。私にとって、今回は東京国際映画祭への初めての参加となります。以前、私の出演した別の映画『アリサカ』が上映されましたが、残念なことにコロナ下ということもあって来日がかないませんでした。今回、初めてこの場にくることができて、皆さんと一緒にいられることをたいへん嬉しく思っています。 エンチョン:こんばんわ。私はエンチョン・ディー、魚です(場内に笑い)。皆さん、お越しいただきまして本当にありがとうございます。この瞬間というのは私にとって夢がかなった瞬間です。この夢がかなった瞬間を、みなさんと共有できることをとても嬉しく思っています。フィリピンからの友人も来てくれていますし(場内の一部でどよめき)、日本人の友人もきてくれています。とても嬉しく思っています。ありがとうございます。 司会:この5~6年でポールさんの映画もかなり上映させていただいて、いまやフィリピンを代表する監督のひとりとなっています。そうですね、『アリサカ』の時にはゲストなしの年でした。本当に今日お会いできて嬉しいです。 ポール:ありがとうございます。東京国際映画祭が招いてくだされば、いつでも参ります。  司会:俳優さんおふたりにお聞きします。船の上での格闘シーンが印象的でしたが、波が高くて、演技も大変だし、撮影も大変だったと思うのですが、あれはどのように撮ったのでしょうか。 モン:本当に大変な撮影でした。なんと撮影中に5つのタイフーンに襲われました。さらに大きな地震も起きて、その直後には高い波まで押し寄せてきて、とても怖い思いをしました。天候が悪かったものですから撮影ができず、1週間、ホテルに足止めされて、タイフーンが通り過ぎるのを待たなければなりませんでした。 さらに大変だったのは、自分は三半規管が弱いもので船酔いがひどくて、船に乗るたびに船酔いの薬を25錠も飲まなければなりませんでした。本当に大変でした。 司会:でも、監督はああいうふうに撮りたかったわけですよね。 ポール:とてもにリアルに撮りたかったんです。 エンチョン:自分について言えばまったく逆で、6才の時からスイミングを習っていて、水が自分の身体の一部ではないかというくらいに水に浸かっているのが好きなので、監督も驚いたと思うのですが、水中のシーンは何日もかかると思っていたのでしょうけれど、実際には45分で全部撮り終えてしまいました。自分にとっては、とにかく水の中に入っているのはとても楽しい時間でした。 司会:本当に魚だったのですね。  質問:すごい映画を観させていただいたという感じでした。神話の世界に入っているような、そんな感じの映画でした。 質問ですが、私は監督の作品でエンチョン・ディーさんも出ていらっしゃる『シャルガオ』という映画が大好きで、非常にリズミカルな映像で、コマーシャルフィルム、ミュージックビデオを撮ってきた監督らしい作品だと思っていました。そのあとに『マニャニータ』を観ましたら、それが監督の得意なところをすべて封じ込めたような映画でした。『マニャニータ』の時にはラブ・ディアス監督にすごく傾倒していて、今回もそういう映画なのかなと思っていたら、またぜんぜん違うリズムを持った映画で驚きました。そこの変化というのはどういう理由というか、本人としてはどのように感じているのでしょうか? ポール:とても親切なお褒めの言葉をありがとうございます。私の映画を多く観ていただいて嬉しく思います。 映画というものは、その監督がその作品を撮ったときにどういうステージにいたのか、精神的、肉体的、技術的に、どういうステージにいたのかというものを反映したものだと思います。そういう意味では、『シャルガオ』はちょうど自分がミュージックビデオをたくさん撮っていた頃の作品なので、その時の自分をまさに象徴している作品だと考えています。反対に『マニャニータ』の時にはラブ・ディアス師のもとでいろいろと勉強させていただいた頃ですので、おのずから影響も受けています。また、あの作品に関して言えば日本の小津監督の『東京物語』にもたいへん影響を受けています。 そこで今回の作品ですが、自分は初めて自分自身の声(OWN VOICE)を得たのではないかと思っています。大人にもなりましたし、監督としても経験を積んできたからだと思うのですが、今回、初めて自分自身の声を見いだしたのではないかと思っています。ここが自分のいま現在の居場所なのかなという境地に入りつつありますのだと感じています。 ※例によって、この最初の質問をしたのは私でした。 質問:(英語で)教えてもらえるのかどうかわかりませんが、製作中か製作前かわかりませんが、この映画のエンディングを思いついたのはいつ頃でしょうか? ポール:シモーンという女の子が妊娠して魚を産むのですが、あれはフィリピンの古い神話でずっと語り継がれてきた一般的な物語です。ちょっと昔の世代のことになるのかもしれませんが、海辺の近くに住んでいる人たちは、女性に生理が来ると、映画で描いたように海に入って自分を浄めるということをよくやってきたようです。その間に妊娠してしまって、魚を産むという言い伝えが数多く伝承されています。ですから、今回の映画を作るにあたって、若い処女の女性が魚を産むというあのエンディングはじめから決まっていました。そこから逆に物語を組み立てていきました。 質問:(英語で)ダイナマイトを使って漁をするというのはフィリピンでも大きな問題となっています。それと同時に、領域でのあらそい、特にフィリピンの西の方では中国からやってきた漁師とテリトリーを争うということが多々あるのですが、どうしてこの社会的な問題を映画の中でとりこまれたのでしょうか? ポール:ダイナマイトフィッシングはさいわいなことに、昔に比べればだいぶ減ってきました。しかし、生活に困っている人が多いのでしょう、どうしてもなくなりません。沿岸警備隊がすごく厳しく取り締まりをしているので、数は減っていると聞いています。 ふたつ目の質問ですが、西フィリピンの海域の領有権が大きな問題になっていることは知っていますが、専門家ではありませんので、あまり詳しくは知りません。ただ、個人的な考え、この映画の視点から言わせてもらうと、文化的に違っていても、人間として違っていても、共存していくという方法を見いだせればウィンウィンの状態になるのではないかと思います。この映画の中でいえば、ハイとペドロが最初はいがみ合っていますが、お互いが仲良くなって一緒に漁にいけばあれだけ魚が獲れるというように、力を合わせればお互いにとってよりよい状況が生まれるということを象徴しているというように思います。いがみ合うのではなく共存する、お互いを想い合って、助け合って、協力しあえる方法というものを見いだせればいいのではないかなと願っています。 ※このような質問が出ていたけれど、映画の中では中国との領域の問題が描かれているわけではありません。ただし、エンチョン・ディーが中華系フィリピン人であり、タトゥも中国風のものだったので、そういう暗喩が含まれていると解釈しての質問だったのかもしれませんが。  司会:いまの質問と繋がることですが、俳優さんおふたりにお聞きします。映画の中では対立するふたりですが、対立するといってもペドロからの一方的な対立ですが、おふたりでどういうふうに話し合って役を作っていかれたのでしょうか。撮影を止めても対立というものが日常的に維持されたものなのか、あるいはいったんカメラが止まるとすぐ仲良くなるものなのか、おふたりの関係をどのように理解して作られたのでしょうか? 役作りについてお教えください。 モン:私自身は共演者と仲良くするタイプなので、カメラが止まると仲良くしていました。 この映画を撮るにあたって、私は役作りを入念におこないました。撮影が始まる1ヶ月ぐらい前から撮影に使われた漁師町で生活をして、実際の漁師の方と漁に出たりしていました。おかげですっかり日焼けをしてしまって、撮影中に日焼けのメイクアップをする必要がありませんでした。 この作品を出るにあたっていちばん気に入ったのは、脚本でした。監督が書いた脚本ですが、これまでのフィリピン映画に出てくる漁師の物語とは、まったく異なる物語を監督が書いたと思います。特にこの作品については、オープンエンディング、つまり観客が好きなように解釈する余地を残すエンディングを とても素晴らしいものと思いました。 エンチョン:僕は決してペドロと食べものを分け合いませんでしたし、彼に会うたびに「こいつやなヤツだな」と思っていました。船上での撮影をしていると、いつも彼の船酔いが本当にひどかったので、それを見ながら内心で「ワッハッハ」と笑っていたものです(笑) それはともかくとして、撮影はコロナ下でおこなわれたために、感染を防ぐためにも撮影期間の1ヶ月、どこにも外に出ずに、ずっと寝食をともにしていました。おかげで、僕が参加した撮影の中ではもっともチームワークがよくなっていて、みんな仲良くなったのだと思います。それがこの作品の中にも反映されていると思いました。 上映開始時間がそもそも夜遅い時間であったこともあって、Q&Aセッションは以上で終了。なんと、観客からの質問は3つだけで、しかも日本人からの質問は私のひとつだけだったのでした。 イベント終了後にロビーに出てきたモン・コンフィアードさんにサインをもらおうとすると、映画祭スタッフから「外でお願いします」と止められたので、先に1階まで降りてゲストの皆さんが出てくるのを待って、用意したポストカードに無事にサインをいれていただく。 モン・コンフィアードさんはサインの上にハートマークを入れて、さらにサインの下に「フィッシュ」といいながら魚の絵を描き入れてくれたのでした。『アリサカ』などを観ていたので怖い人というイメージがあったのだけれど、けっこうお茶目な方なのかもしれない。 【野獣のゴスペル(The Gospel of the Beast)】2023年 監督:シェロン・ダヨック キャスト:ジャンセン・マグプサオ、ロニー・ラザロ  15才の高校生のマテオ(ジャンセン・マグプサオ/Jansen Magpusao)は、妹と幼い弟と暮らしていて、生活費を稼ぐために屠殺場で働きながら高校に通っている。父は行方不明で母もなく、学業に身を入れることもできず、イライラとした日々を送っていた。そんなある日、なにかと彼にちょっかいを出してくるクラスメートと諍いになり、うっかりその相手を殺してしまう。 狼狽したマテオは、父の友人でありマテオの名付け親でもあるベルト(ロニー・ラザロ/Ronnie Lazaro)に「地元を離れたい」と頼み込み、それまで暮らしていた土地を離れてベルトの仕事を手伝うことになる。だが、ベルトの仕事とはマフィアの下請けで、拷問、殺人、遺体の処理、強盗などだった。 マテオは、大学の寮を改造した建物に他のメンバーたちとともに暮らすようになる。最初のうちはそこで繰り広げられる残虐な行為にびびっていたが、次第にそうした感覚も麻痺して、人間性を失っていくのだったが……。 純朴な若者が暴力を日常とする世界に身を置き、しだいに人間性を失って野獣になっていくという、そういう内容の映画なのだけれど、どうもいろいろとすっきりしない。殺人を日常とする仲間たちとともに暮らしている様子などは、合宿所を舞台にした青春映画かよ!と突っ込みたくなる。年の近い仲間と友情を育んだりして、いまいち殺伐たる雰囲気にはなっていかない。極悪非道の頂点たるベルトも、けっこう優しいおじさんだったりして、いろいろとマテオの面倒をみてくれるし、マテオがしくじってもやたらとかばってくれたりする。そもそも、いい歳した悪党どもが合宿所の生活を楽しんでいるというのがおかしい。金を稼いだら、町に飲みに行って女を買ったりするんじゃないのか。 あと、マテオの父親の死の真相がよく分からない。ベルトの荷物(いまいちはっきりとはわからなかったのだけれど、あれはベルトの荷物でいいんだよね)の中からマテオの父親が身につけていたペンダントが出てきて、ベルトが父親を殺したことが示唆されて、それによってマテオの中でベルトに対する殺意が芽生えてくるのだけれど、そのあとでマテオの父親の遺体が出てくるところがよく分からなかった。父親の遺体が発見されたと警察から連絡があり、その遺体の確認のためにマテオが警察に出向いていく場面があるのだ。いつもは、遺体を布にくるんでガムテープでぐるぐる巻きにして川に投げ捨てているのだけれど、あの父親の遺体はそれほど古くないし、川に流されたようにも見えなかった。 というわけで、いまいちすっきりしないのだけれど、フィリピンでの映画評をあれこれ拾ってみると、あのような犯罪組織では、仲間意識が芽生えることで、他に頼るすべのないティーンエイジャーにとっての疑似家族を形成することがよくあるとのこと。そういう意味では、ある種の青春映画のような匂いがしてくるのも、あながち間違っているというわけではないのかもしれない。とはいえ、あの程度では「野獣」というには物足りない。もっと、ヒリヒリした空気を描いてほしかった。 監督のシェロン・ダヨック(Sheron Dayoc)は、マレーシアへの密航を描く2010年の『海の道(Halaw)』が東京国際映画祭で上映されていて、日本で紹介されるのは今回が2本目となる。ミンダナオのザンボアンガ出身の監督である。古くからイスラム教徒との抗争の続いている土地で、テロリストとの関連で語られることの多いエリアである。そうした土地の出身であり、シネマラヤ映画祭で『海の道』が最優秀作品賞を受賞して国際的に活躍するようになったあとも、マニラとは訣別した映画作りを続けているインデペンデント系の映画監督だ。 長編デビュー作となる『A Weaver's Tale(2009年)』では、スールー諸島の主要ムスリムの言語であるタウスグ語が使われ、ザンボアンガとスールーのタウスグ族出身者を多く役者として起用しているとのこと。そして、『海の道』ではタガログ語を話すことのできないパジャウ族の兄妹を主人公に設定しており、地元で採用した素人を多く起用している。そして本作も、やはりマニラを遠く離れた西ビサヤ諸島、特にパナイ島のイロイロとアンティーケで撮影されており、東京国際映画祭のホームページによればヒリガイノン語が使われているという(映画を観ている間、自分はずっとタガログ語と思って観ていたのだけれど)。 2016年の『Women of the Weeping River』もザンボアンガを舞台にムスリムの女性を主人公とした作品とのこと。2017年のトロント・リール・アジアで最優秀作品賞、2017年のバルセロナ・アジア映画祭で最優秀監督賞を受賞しており、国内でも非常に高く評価されている作品であるらしい。 つまり、ずっとミンダナオを活動拠点としてきた監督なのだ。 主人公を演じているジャンセン・マグプサオは、SNSによる暴力を題材にした2019年の『John Denver Trending』でデビューし、この作品でシネマラヤとフィリピン映画アカデミーの最優秀主演男優賞を受賞している。ところが、その後はほとんど芸能人としての活動はしていなくて、本作が長編映画2本目となる。今回来日した際のQ&Aによると、大学で建築を学んでおり、本格的に芸能人としての活動を続けるつもりはないようだ。 出身は撮影がおこなわれた西ビサヤのアンティーケ。そして、ベルトを演じているベテラン俳優のロニー・ラザロはといえば、やはり西ビサヤの西ネグロス州出身とのこと。つまり、ふたりとも母語はヒリガイノン語なのだ。それが、このふたりが起用されたいちばん大きな理由なのだろう。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 〈登壇ゲスト〉 ★シェロン・ダヨック(監督/脚本/プロデューサー) ★ソニー・カルヴェント(プロデューサー)※1 ★アーデン・ロッド・コンテス(プロデューサー)※2 〈司会〉 ★石坂健治(東京国際映画祭シニア・プログラマー) ※1:ソニー・カルヴェント(Sonny CALVENTO) 大阪アジアン映画祭で上映された『エクスキューズミー、ミス、ミス、ミス(Excuse Me, Miss, Miss, Miss)の監督 ※2:アーデン・ロッド・コンテス(Arden Rod Condez) 今回の主演俳優であるジャンセン・マグプサオのデビュー作でもある『John Denver Trending』の監督 シェロン:皆さん、こんにちは。私の映画を観ていただいてありがとうございます。皆さんからいろいろ質問をいただいて、有意義な時間を過ごせることを期待しています。 ソニー:この場に来ることができたことをたいへん嬉しく思っています。この映画を観ていただきましてありがとうございます。皆さんとのやりとりを楽しみにしています。 アーデン:皆さん、こんにちは。アーデンと言います。今回の最後の上映をご覧になっていただいてありがとうございます。ここ東京でたいへん素晴らしい時間を過ごすことができましたことを感謝しています。  司会:シェロン・ダヨックさんは、2010年にシネマラヤという映画祭の特集上映をおこなった際に、その映画祭でグランプリをとった『海の道』の上映で来日されて、それ以来ですね。今回はコンペということで2回目の登壇となります。 シェロン:はい、今回が東京国際映画祭への2回目の来日となります。本作は7年ぶりの長編映画の監督となります。その間、テレビコマーシャルの仕事などをしておりました。本日、ふたりのプロデューサーが同席していますが、私たちはいつもこの3人で映画作りをしていますので、この3人で一緒にこの場を共有できるということは、自分たちにとってはとても意味のあることでもあります。 司会:おふたりとも新進監督で、シェロンさんがプロデューサーでサニーさんが監督とか、その都度ぐるぐると役割を変えながら、いろいろな映画祭をまわっていらっしゃいますよね。 シェロン:はい。ちょうどいま私はショートフィルムを撮っている最中で、この映画祭のあとにその映画をもって別の映画祭に行く予定になっていますし、アーデンもまた次の映画にとりかかっています。 質問:(英語で)ジャンセンが演じている主人公のキャラクターには宗教というものが大きく関わっていたかと思います。最初のうちは素朴な感じの男の子だったのが、いろいろな体験を通じて変貌していくわけですが、彼のキャラクターのデザイン、コンセプトというものはどういったところからインスピレーションを得たのでしょうか。 シェロン:まず最初に宗教的な背景ということについて説明しますと、フィリピンはローマンカトリックが多いので、フィリピン人にとって宗教というものがアイデンティティと非常に密接に関係しています。本来、宗教というのはよいものであるはずですが、この映画を観ればおわかりのように、宗教的なバックグラウンドがありながらも、主人公のモラルはどんどん低下していってしまいます。そういう意味での宗教と個人との関係性というものを、この映画の中では描いております。 ソニー:私もプロデューサーの立場からひとこと申し上げたいと思います。いま話が出ましたように、私たちの生活の中で宗教というものは非常に強い存在となっています。毎日の生活を過ごす上で、宗教は欠かせない存在となっています。とは言いながら、本作の主人公はあやまって友人を殺したことで、現実に直面しようとせずに逃げ出してしまいます。宗教があるからこそ殺人は本来ならばやってはいけないことであり、そのために彼は逃げてしまいます。逃げてしまえば許されると思ってしまうというような部分は、我々フィリピン人の中の宗教というものを象徴しているのかなと思います。 アーデン:マテオは暴力という方向に向かって行ってしまい、人間らしさをなくしてしまうのですが、やはりその置かれている環境によっては宗教だけではもうどうにも救いようのない状況というものがあって、宗教が助けにならないということでより人間らしさをなくしていってしまうという過程をこの映画では描いています。 質問:監督の作品を拝見するのはこれで2本目なのですけれど、2本ともマニラから離れたところで映画作りをされているのかなという印象を受けました。監督はミンダナオのザンボアンガの出身なのですが、日本人にはちょっと分かりにくいのですが、その出身というものが今回の映画にもなにか影響を与えているということはあるのでしょうか。 シェロン:そこがちょっと私のジレンマとなっている部分なのですが、確かに私はミンダナオのザンボアンガの出身です。そこには非常に複雑な背景がありまして、ムスリムのコミュニティがあり、常に争いや対立が続いている場所となっています。しかし、そういったステレオタイプな捉え方から離れて、映画を作りたいと思っています。暴力を描くにしても、私の出身地の社会的な問題としてではなく、より普遍性のあるものとして描いていきたいと思っています。 ※例によって、この質問をしたのは私です。質問の意図としては、マニラから離れたミンダナオというエリアを拠点として映画を作るということが、映画にどのような影響を与えているのかというようなことを聞きたかったのですが、ミンダナオというとどうしてもモロ・イスラム解放戦線や新人民軍といった反政府ゲリラとフィリピン国軍との内戦というイメージが強く、そのためにこのような回答となってしまったようです。  質問:(英語で)たいへん楽しませていただきました。細かい部分に関する質問をさせてください。冒頭の屠殺場のシーンから魅了され、そのあとの監督がさきほどからおっしゃっている主人公が次第に人間性をなくしていくプロセスの描写にも惹きつけられました。私が気になっているのは主人公が飼うことになる犬の描写です。最後のシーンで、主人公は犬を木につないで駆け去って行くのですが、監督はこのシーンを入れるにあたって、どのような意図をもっていたのでしょうか。 シェロン:あのシーンは意図的に入れたものです。ただし、その理解の仕方は観客それぞれで異なっていいと私は思っています。私自身の意図ですが、木というものは生命を象徴し、希望にも繋がっていくものと捉え、それに犬を結びつけることで、いつの日か主人公が変わることができる、新しい生き方ができるのではないかということを描こうと思っていました。 ソニー:実はもともとの脚本には、このようなエンディングはありませんでした。編集している際に、エディターから「なにかしら象徴的なエンディングにした方がいいのでは」という提案があり、このような形になりました。私の捉え方は監督とは逆で、犬を木に繋いで去って行くことで、彼のよい部分、動物や他者を愛することのできる人間としての自分に別れを告げ、野獣に道に進んでいくという象徴的な意味合いがあるのだと理解しました。このように、観客それぞれで、監督やプロデューサーとも異なる理解の仕方を自分で選ぶことができるという点が、この作品の美点ではないかと思っています。 アーデン:私はまた別の捉え方をしています(笑) 彼が犬を木につないだということは、彼がそこから自分探しの旅に出て、人間らしい生活に戻っていくということができるのだということを象徴しているのではないかと考えました。 ※実は、録音を確認しても、プロデューサーのふたりのどちらが発言しているのかわからず、とりあえず先に発言している方がソニー・カルヴェント、あとに発言している方がアーデン・ロッド・コンテスというように記載してありますが、間違っているかもしれません。 ※それと、通訳の方の日本語をそのまま文字起こししたのではまったく意味の通る日本語にならず、しかも元の発言にいろいろと独自の説明を付け加えたり、かと思うと元の発言をバッサリ切り捨てたりするので、これだけのボリュームなのになかなか苦労しました。東京国際映画祭、もう少ししっかりした通訳の方を起用してほしいなあ。 実は、私が聞いた10月31日のQ&Aよりも、10月28日のQ&Aの方が面白いので、東京国際映画祭のホームページにあるQ&Aの動画の方も文字起こしをしておきます。 ゲスト:シェロン・ダヨック(監督/脚本/プロデューサー) ジャンセン・マグプサオ(俳優) シェロン:皆さんこんな朝はやくからご覧になっていただきまして、本当にありがとうございます。皆さまとディスカッションするのをとても楽しみにしています。 ジャンセン:皆さん、本当にありがとうございます。この映画を楽しんでいただけたらと思います。 司会:シェロン・ダヨックさんはかなり前になりますが、『海の道』という作品を東京国際映画祭で上映されたことがあります。今回は、かなりハードな、朝から観るには重い映画だったかもしれません。けっこう厳しい現実を見せられたと思いますが、これは何か実際に起きた事件に基づいているのでしょうか。それとも監督が創作されたものなのでしょうか。 シェロン:これは非常に現実に近いといいますか、かなり現実に基づいた物語となっています。私は何人もの地下組織の人たちにインタビューをして、いろいろな話を聞きました。これはけっこうたいへんな作業だったのですが、おかげで彼らの世界についてさまざまな知見を得ることができました。 司会:主演のジャンセン・マグプサオさんにお聞きします。マグプサオさんは俳優としての経歴というと、いままでどのような活動をしてきたのでしょうか。この映画には、どのような形でかかわることになったのでしょうか。オーディションを受けられたのでしょうか? ジャンセン:私は建築学を学んで2年になります。監督から主役にというオファーをいただいて、それを受けました。 司会:ということは、いままで演劇経験はまったくなかったのでしょうか? ジャンセン:今回が私の2本目の長編映画となります。1本目の長編映画は4年前の『John Denver Trending』という作品です。その作品の監督は『野獣のゴスペル』のプロデューサーで、今日会場に来ているアーデン・ロッド・コンテスです。 司会:シェロンさんは、なぜ彼をキャスティングしようと思ったのですか。 シェロン:当初は脚本を完成させることが優先事項だったので、その時点では特定の俳優を意識するということはなく、キャラクターを作成するときにも脚本が求めることに誠実でありたいと考えていました。オーディションでは、もちろんたくさんの俳優を検討しましたが、この役には非常に多くの才能が必要であり、私たちはジャンセンの才能を強く信じて起用することに決定しました。とてもパワフルなパフォーマンスを披露してくれた彼を起用できたことを、私は本当に誇りに思っています。若い年齢にもかかわらず、彼は非常にプロフェッショナルでした。 質問:(英語で)素晴らしい映画をありがとうございました。私もフィリピン出身なので、今日は興味をもってこの映画を観に来ました。ところで、監督は私たちの国でおこっている様々なテーマの中で、どうしてこのような国の暗い側面を題材に選んだのでしょうか。 シェロン:私はフィリピンの南部、ザンボアンガで生まれ育ちました。絶え間なく紛争や戦争がある環境で育ちました。そのため、私にとって暴力は幼い頃から現実そのものでした。成長して、社会的、政治的意識が高まるにつれて、私はストーリーテラーとしてなにかをする必要があると思いました。 そして、フィリピンでは、この10年間で、元大統領の時代から始まった暴力が増加してしまっています。暴力がより蔓延する場所、そして映画の世界では、私たちが暴力について語り、議論しつづけることが非常に重要だと思います。なぜなら私たちが暴力について語り続けなければ、暴力は日常のこととなってしまい、人々は抵抗することに消極的になって、我慢をしてしまう可能性があるからです。暴力が私たちフィリピン人の文化的アンデンティテイの一部になってしまう可能性があるからです。しかし、わたしたちはそうあるべきではありません。だからこそ、暴力について継続的に話しあうスペースが必要なのです。私たちには映画という、そのためのプラットフォームが与えられています。それが、私たちがこの映画で暴力という負の側面を取りあげている理由なのです。 質問:最初はちょっと怒りっぽかったりとかしながらも、普通の学生生活を送っていた主人公が、ちょっとしたきっかけで闇社会に入ってしまって、なんとなくそれに馴染んでいってしまうという過程が怖い感じがして観ていました。質問なんですけど、暴力に慣れてしまった主人公が、そういう世界から決別したように最後は見えるのですが、飼っていた犬を置き去りにして去って行くというところに、いままでの優しさみたいなものをそこで捨て去ったのではないかという感じも少し感じられるラストでした。主人公を演じていて、このラストの行き先、主人公はどうなっていくのかという考えがあったら聞かせていただきますか。 ジャンセン:あのシーンを撮影しているときには、あのシーンをどう感じるべきなのか疑問に思っていました。感情とか優しさをあそこに置き去りにするのだと言われ、非常に哀しい気持ちになりました。しかし、今回初めて大きなスクリーンで観たのですが、まったく違う感じがして、とても怖い感じがしました。 質問:優しい青年が闇社会に落ちてもなお優しさの片鱗を見せていく過程が非常に素晴らしかったなと思っています。たびたび水槽の中で泳ぐ魚のシーンがありましたが、監督にお聞きしたいのですが、なにかコメンタリーがあればお聞きしたいと思います。 シェロン:魚は彼にとって家族、置いてきた妹や弟を象徴する存在です。彼の中の純粋無垢な部分とか家族への愛情とかを象徴しています。 質問:(英語で)映画の冒頭で、おじさんがマテオに対して、「これは金持ちに対する復讐だ」と言うのだけれど、実際には金持ちの下で働いていることがわかります。この設定は監督の創作なのでしょうか。それとも、なにか取材の中で知ったことなのでしょうか。 シェロン:この手の人々はみな、自分たちは権力者や影響力のある金持ちの犠牲者であるという視点を持っているのではないでしょうか。あのおじさんも同様で、そう考えることで彼らは自分がおこなう暴力を正当化しているのです。フィリピンのような富裕層と貧困層の間に大きな格差がある世界では、この手の人々は金持ちや影響力のある人々を非難しますが、それはよくあることです。 質問:刑務所の中で暴動をおこした囚人が死んだという事件をテレビで報道しているという場面がありましたが、この映画のストーリーとは関係ないと思われるこのシーンを入れたのは、どういう意図があってのことでしょうか。 シェロン:この件に関しては、プロデューサーたちとずいぶんディスカッションしたのですが、囚人も犠牲者であるのと同じように犯罪者も犠牲者であると想像してみてください。時には、暴力をふるう犯罪者自身も犠牲者であるという意図を入れたかったのです。 質問:主人公が殺した友人を、自分が殺したと自首をした人がニュースになっていましたが、誤認逮捕ならなんとなくわかるのですけど、本当は殺していないのに自首をするというのはどういうことなのかよくわかりませんでした。フィリピンではよくあることなのでしょうか。 シェロン:力のない者にとってフィリピンで正義を見つけることは難しく、正義は影響力のある人々のみに与えられています。もしあなたが、社会的に疎外された底辺の出身であれば、正義は与えられません。政府や警察は、いつも自分たちのメンツを保つために、こうした力のない貧しい人間を犯人に仕立て上げてしまうのです。だから、こういう事件はよく起きています。こういう政治的、社会的な環境によって、まさに普通の人間が野獣に変身することを強制されるのです。そういうことを描きたかったというのが、このシーンの意図です。 質問:素晴らしい作品をありがとうございました。作中でマテオの信仰心の描写がいくつか出てきたり、それに対するまわりの人のリアクションもいろいろと描かれていましたが、私はフィリピンの中で皆さんがどれくらいキリスト教を信仰しているのかがわからないのですが、彼の描写は、フィリピン社会としては一般的なものなのか、あるいは信仰心の厚い人として描かれているのか、それともあまり信仰していない人として描かれているのか、ちょっとそのあたりが文化的にわからないので教えていただきたのですが。 シェロン:フィリピンではほとんどがキリスト教徒で、大半がローマンカトリックです。宗教というものがこの国の社会的にも政治的にも大きな影響力をもっていて、政府の決断にも教会の考え方が影響を与えています。例えば、離婚についてもフィリピンでは宗教的な理由で認められていません。宗教というのは、私たちの文化の不可欠な部分なのです。 例によってイベント終了後にゲストの3名からサインをもらってきました。 監督のシェロン・ダヨック、プロデューサーのソニー・カルヴェント、同じくプロデューサーのアーデン・ロッド・コンテス。 サインをもらったあとで、プロデューサーの2人をつかまえて「エンドクレジットにあった演技指導のルビー・ルイスというのは、女優のルビー・ルイスですか?」と質問をしてしまう。なんて変な日本人なんだ。結果、予想通り女優のルビー・ルイスとのこと。 「フィリピン映画を観ていると、どの映画にもルビー・ルイスが出ているんですよね」と言うと、「彼女はいたるところにいるんですよ」と笑っていたけど、まさか、日本にルビー・ルイスのマニアがいるとは思わなかっただろうな。 また、監督には13年前に『海の道』を上映した際に主演のマリア・イザベラ・ロペスさんからサインをもらったチケットを見せたところ「いまでもとっていてくれて、本当にありがとう」と感謝されてしまったのでした。  【湖の紛れもなき事実(Essential Truths of the Lake)】2023年 監督:ラヴ・ディアス キャスト:ジョン・ロイド・クルーズ、シャイナ・マグダヤオ  15年前、絶滅の危機に瀕しているフィリピン・イーグルの保護活動を推進していたエスメラルダ(シャイナ・マグダヤオ/Shaina Magdayao)という女性が行方不明となる。かつてその事件を担当していたヘルメス警部補(ジョン・ロイド・クルーズ/John Lloyd Cruz)は、未解決となったままのその事件を忘れることができず、繰り返し捜査をおこなっていた。ふたたび再捜査の許可を得たヘルメスは、事件の関係者の話を聞いて回るのだが……。 フィリピン映画界の怪物的映画作家と呼ばれるラヴ・ディアス監督(Lav Diaz)の最新作である。ラヴ・ディアス監督というと、作品の上映時間がやたらと長いことで知られているのだけれど、今度の作品は215分。こちらも監督の作品に関しては完全に感覚がおかしくなっているので「215分。短いじゃん」とか思ってしまうのだけれど、決して短くはないよね。 試しに、監督の過去の作品で上映時間の長い作品をピックアップしてみた(資料によってランタイムが微妙に違うので、IMDbのデータを元に作成)。 『Melancholia』750分 『Ebolusyon ng isang pamilyang Pilipino』540分 『Heremias: Unang aklat - Ang alamat ng prinsesang bayawak』540分 『Kagadanan sa banwaan ning mga engkanto』540分 『痛ましき謎への子守唄(Hele sa hiwagang hapis)』485分 『Isang salaysay ng karahasang Pilipino』409分 『Florentina Hubaldo, CTE』360分 『Siglo ng pagluluwal』360分 『昔のはじまり(Mula sa kung ano ang noon)』338分 『Batang West Side』315分 『停止(Ang hupa)』279分 『北(ノルテ)-歴史の終わり(Norte, hangganan ng kasaysayan)』250分 『Historya ni Ha』250分 『悪魔の季節(Ang panahon ng halimaw)』234分 『立ち去った女(Ang babaeng humayo)』226分 『波が去るとき(Kapag wala nang mga alon)』187分 当然、上記のリスト以外に3時間に満たない作品もあるのだけれど、215分が短いと思える理由がよく分かってもらえるのではないだろうか。215分なんて、ラヴ・ディアス監督の世界では短い方なのである。 ラヴ・ディアス監督の作品の特徴はというと、長いという他に、モノクロである、テンポがめちゃくちゃ遅い、はっきりしたストーリーがないといったことがあげられよう。あくまでも私見ですけど。 そこで今回の作品だけれど、相変わらずのモノクロ映画である。テンポは、いつもの作品に比べれば速いような気がする。他の監督の作品に比べれば充分にゆっくりしたペースではあるのだけれど、監督の以前の作品に比べればそこそこ展開が速いような気がする。気がするだけなのかもしれないけれど。 そしてストーリーに関して言えば、15年前にあった謎の失踪事件の謎を追ってひとりの刑事が捜査を続けるという柱となるストーリーがあり、ラヴ・ディアス監督の作品としては、まだしもはっきりしたストーリーのある作品だったと言えよう。とはいえ、途中でどんどん意味の分からない映像が増えていって、理解しようという努力を放棄せざるをえない展開となっていくのだけれど。 事件の捜査のために現場であるタール湖の周辺を捜査してまわっていたはずなのに、いつの間にかフィリピン・イーグルのコスプレ衣装に着替えてあちこちをうろつきまわるようになり、挙げ句の果てには浮浪者となって木の下のベンチに寝転がるだけになってしまうヘルメス。何を考えているのかまったくわからない。そこに上司の警視正(アゴット・イシドロ/Agot Isidro)が現れて、「捜査を中止します」と言い渡されてむりやり連れ帰らされてしまう。ところが、次のシーンでは全裸で四つん這いになったヘルメスが、幼女に犬のようにひきまわされる映像となり、これがなにを意味しているのか、自分にはまったくわからない。よくまあ、フィリピントップクラスの大スターが、全裸で四つん這いになって這い回るシーンを撮らせるよなとか、そんな感想しか思いつかなかった。だって、フィリピンのトップスターなのに、キンタマがしっかり写っているんだよ。かつては、恋愛映画で超特大ヒットを連発していた俳優なのだよ。ま、それを言ったら、エスメラルダ役のシャイナ・マグダヤオにだって、アイドルだった過去からは信じられない全裸のけっこうやばいシーンもあるのだけれど。 捜査が中止となってヘルメスが現場を去ったあと、タール火山が噴火して周辺の町は火山灰に埋まってしまう。これは、実際に2020年に発生した噴火を扱っているのだが、その荒廃した町に住みついたヘルメスがなにごともなかったかのように捜査を続けるのである。えっ、捜査は中止となって、上司がむりやり連れ帰ったはずなのに。なんで、捜査を続けているの? いや、ディアス監督の作品なのだから、そのあたりの整合性にこだわって観てはいけないのだ。そういうこととして受け入れるしかないのだ。考えるな、感じるんだ。 はたして失踪事件の謎はどのように解かれるのであろうかと思っていると、唐突に訪れる衝撃のラストシーンに愕然とさせられる。いやあ、びっくりした。なんとも度胆を抜かれる終わり方でした。 どう考えても自分には向いていない作品である。映画を観ている間、自分が何を考えていたかというと「そろそろ1時間はたったよな。いやいや2時間はたったよね」「さすがにもう3時間はすぎたかなあ。まだ2時間ぐらいなのかなあ」と、いつになれば終わってくれるのかということばかり。 本作の製作を担当しているエピックメディアという会社のホームページに、ラヴ・ディアス監督本人によるストーリー紹介が掲載されている。 「何が人を真実の探求へと駆り立てるのか?」 間違いなくフィリピンでもっとも偉大な捜査官であるヘルメス・パパウラン中尉の場合、そう問われると、意気消沈しながら、「ただ自分に苦痛を与え続けたいだけなのかもしれない」と答えた。このような曖昧な発言で、彼はお馴染みの質問に対する最大の答えを提示したのかもしれない。真実を探求することは、痛みを伴うことなのだ。 フィリピンのロドリゴ・ドゥテルテ大統領による血なまぐさい殺人と大胆な嘘に直面しながらも、パパウラン警部補は火山灰が降り積もった地形と入り組んだ湖の周辺で、15年前の事件の解決を見出そうと奮闘を続ける。そして彼の生存は、痛みを永続させることにあるのだった。 DeepLによる翻訳にちょっと手を加えただけなので、いささか意味不明な直訳口調なのはお許し願いたい。 ちなみに、このエピックメディアという会社、『モーテル・アカシア』『墓場にて唄う』のブラッドリー・リュウ監督、『雲のかなた』のペペ・ジョグノ監督、『女と銃』のラエ・レッド監督、『イン・マイ・マザーズ・スキン』のケネス・ダガタン監督などが所属していて、ラヴ・ディアス監督の何本かの作品の他に、アントワネット・ハダオネ監督の『ファン・ガール』、吉田恵輔監督の『愛しのアイリーン』などのプロデュースもしているという、なかなかディープな会社なのである。 そして、この作品についてさらに調べて行くと、驚愕の事実が判明してしまう。なんとこの作品は、『波の去るとき(Kapag Wala Nang Mga Alon)』の前日譚で、ヘルメス・パパウラン警部補を主人公とする「パパウラン・サーガ」3部作の第2作だというのだ。あわてて自分の書いた『波の去るとき』の感想をチェックすると、「フィリピンでも最高の捜査官の1人とされているヘルメス(ジョン・ロイド・クルーズ/John Lloyd Cruz)は、ドゥテルテ大統領が強引に押し進める麻薬取り締まりと、とめどない警察組織の腐敗によって精神がむしばまれていき、抑えきれぬ衝動から妻に暴力をふるい、休職に追い込まれていた。」と書いてある。同じ主人公だった! ちなみに、今回の『湖の紛れもなき事実』の冒頭で、「私は売人です」と書かれた紙を持たされた死体が発見され、その捜査を担当したヘルメスが精神をむしばまれていくという描写があった。ドゥテルテ大統領が強引に押し進めた麻薬取り締まりの現場では、警察官が自分に都合の悪い人間を射殺しても、「私は売人です」と書かれた紙を置いておきさえすれば麻薬取り締まりの一貫として通用してしまうという状況が実際にあったのだ。正義感の強いヘルメスはそのストレスによって妻に暴力をふるい、全身を皮膚病に犯されていくというのが『波の去るとき』の冒頭だった。おおっ、本当に話がつながっていく! こうなると、来年あたりは「パパウラン・サーガ」の第3部を東京国際映画祭で上映することになるのだろうか? 自分には向いていないと言いながら、やっぱりチケットを買って観に来てしまうのだろうか?

|