|

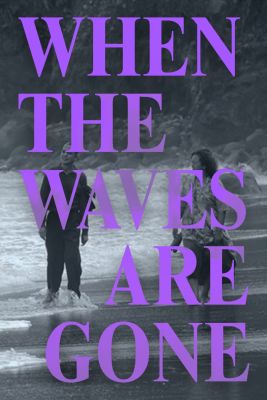

2022年に観たフィリピン映画 【東京国際映画祭】 東京国際映画祭では、毎年、何本かのフィリピン映画が上映されてきた。上映される作品は、ほぼインデペンデント映画に偏ってはいるものの、それでも最新のフィリピン映画を日本語字幕付きで観ることのできる貴重な機会だった。しかも、フィリピン映画が上映される時には、必ずといっていいほどゲストが来日してQ&Aセッションが開催されていた。日本から出ることのない自分にとって、フィリピン映画の世界に触れることのできる本当に貴重な機会なのである。 ところが、今年の東京国際映画祭で上映されるフィリピン映画はたったの1本だけ。来日ゲストもなし。去年、一昨年は新型コロナウイルスのためにゲストが来日することができず、今年になってようやくゲストが来日することができるようになったというのに、フィリピン映画での来日ゲストは皆無なのだ。なんて寂しいことだろうか。 さらには、東京国際映画祭に続いて開催される東京フィルメックスでのフィリピン映画の上映はなし。たいてい、1本はフィリピン映画が上映されていたのだけれど。 というわけで、フィリピン映画ファンとしては、なんとも寂しい映画祭シーズンとなってしまったのだった。 ちなみに、昨年から東京国際映画祭の会場が日比谷に変わったのだけれど、線路を挟んで会場が分散され、移動がいささか面倒になった。まあ、渋谷が会場だった時にもけっこう会場が分かれていたので、先祖返りしたと言えないこともないのだけれど。 ただし、六本木と完全に違ってしまったのは、来日したゲストとふれ合ってサインをもらったりするスペースがまったくなくなってしまったということだろう。六本木では、毎回のように、来日ゲストをつかまえてサインをもらったり、直接感想を伝えたりすることができたし、場合によっては上映される映画を観に来ていた別の映画の関係者を見つけて話しかけることなどもできていた。実際、フィリピン映画が上映されたとき、ロビーのすみっこにぽつねんと立っていたラヴ・ディアス監督を見つけてサインをもらうなどという、信じられない経験もしている。ところが、日比谷会場ではそういうスペースがどこにもなさそうなのだ。 去年、一昨年と新型コロナウイルスの影響で来日ゲストがまったくなかったのだけれど、今年は3年ぶりに海外からの来日ゲストがやってきていた。彼らと直接ふれ合うことが東京国際映画祭の楽しみのひとつだったのに、それがないと、ふだんのロードショーを観に行くのとたいして変わらない感じになってしまうというのは、なんとも残念なことだ。 【Kapag Wala Nang Mga Alon(波の去るとき)】2022年 監督:ラヴ・ディアス キャスト:ジョン・ロイド・クルーズ、ロニー・ラザロ  フィリピンでも最高の捜査官の1人とされているヘルメス(ジョン・ロイド・クルーズ/John Lloyd Cruz)は、ドゥテルテ大統領が強引に押し進める麻薬取り締まりと、とめどない警察組織の腐敗によって精神がむしばまれていき、抑えきれぬ衝動から妻に暴力をふるい、休職に追い込まれていた。 一方、ヘルメスの教官であったプリモ(ロニー・ラザロ/Ronnie Lazaro)は、警察官の立場を利用した違法行為がヘルメスの捜査によって明るみに出て服役していたが、ヘルメスの強引な捜査の過程で家族を失い、ヘルメスへの復讐をかたく誓っていた。 そのプリモが、彼とつながっていた上層部の力によって釈放され、ヘルメス殺害のために動き出す。 ストレスから乾癬を発症したヘルメスは、体中の皮膚がただれ、頭皮もできものに覆われる状態となり、長く疎遠となっていた実家の姉のもとに身を寄せていた。そこに、復讐の鬼と化したプリモが迫っていくのだが……。 作品がめちゃくちゃ長いことで有名なラヴ・ディアス監督(Lav Diaz)の最新作で、今回の上映時間は188分。一昨年の東京国際映画祭で上映された『チンパンジー属』の157分に比べれば長いが、それでもラヴ・ディアス監督の作品としては188分というのはかなり短い作品ということができる。なにしろ、『痛ましき謎への子守唄』が489分、『昔のはじまり』が338分、『停止』が283分、『北(ノルテ)-歴史の終わり』が250分、『悪魔の季節』が234分、『立ち去った女』が228分と、200分超えが当たり前の監督なのである。 一応、上記のようにストーリーを紹介してみたが、ラヴ・ディアス作品を語る上ではストーリー紹介はあまり意味はなかったりする。なにせ、このストーリーにどう絡むのかよく理解できないエピソードがあまりにも多すぎるのだ。というか、エピソードとすらいえない場面が長々と続いたりするのである。 ヘルメスを追ってサンイシドロという地方へやってきたプリモが、チャーターしたボートで海を渡る途中でボートのオーナーに延々と洗礼を与えるシーンがあったりとか、ホテルの部屋でプリモが延々と踊っている場面があったりとか、何人もの売春婦を部屋に連れ込んだプリモが自分の過去を延々と語って聞かせる場面があったりとか、ヘルメスが砂浜を走ったり、波打ち際で波にもまれるシーンが続いたりとか、とにかく一筋縄ではいかないのがラヴ・ディアスなのだ。 それにしても、あの延々と踊っている場面、監督からはいったいどういう指示がだされたのだろう。ロニー・ラザロは、いったいどういう意味のシーンと理解した上で踊っていたのだろう。聞く機会などあるわけもないのだけれど、機会があればぜひとも聞いてみたいものだ。 それでも、ラヴ・ディアス作品としては、異例とも言えるほどストレートにテーマを語っており、そういう意味では非常に分かりやすい。ドゥテルテ大統領が進める非人道的な麻薬戦争とか、警察組織の腐敗を真っ正面から批判して「フィリピンのくそったれ」と叫ぶところなど、あまりにもストレートすぎて本当にラヴ・ディアス監督の作品かと思ってしまうほどだ。 そして、ワンショットが延々と長いのもラヴ・ディアス監督の特徴なのだけれど、今回はいつもの作品に比べてワンショットの長さが短いというのにも驚かされた。正直、あまりにもワンショットが長いために、ボーッと観ているうちに意識を失いそうになってしまうこともよくあるのだけれど、今回はそこまで長くなかった。そりゃ、他の一般的な監督に比べたらまだまだ長いのだけれど、ラヴ・ディアスの過去の作品に比べれば短い。思えば、昨年の『チンパンジー属』もワンショットの長さが過去の作品に比べて短いので、徐々に作風が変わってきているのかもしれない。 ラヴ・ディアス作品のもうひとつの特徴は、モノクロで撮影されているということなのだけれど、これは今回も踏襲されている。それどころか、いつもの作品よりも粒子の粗い映像となっている。インタビュー記事によると、コダックのモノクロの16mmフィルムのストックを使って撮影しているとのこと。デジタル撮影ではないので、ラボで現像しないと映像のチェックができないのだけれど、ラボがルーマニアにあり、撮影したものをチェックするまで何週間も何週間も待たなければならなかったのだという。 主演はフィリピンのトップクラスの人気男優のジョン・ロイド・クルーズ。ラブロマンス映画の主役として、『ONE MORE CHANCE』『A Second Chance』などなどの大ヒットを飛ばしてきた超人気俳優なのだけれど、本作では体中を皮膚病に冒されて、頭もまばらに禿げてそこが疥癬に覆われているという、なんとも悲惨な姿と化している。きっと、ラヴ・ディアス作品ということで、ためらいもなくこの役を引き受けたのだろうけれど、フィリピンのファンは、はたして彼のこの姿をどう受け入れているのだろうか。ま、一般のフィリピン人がラヴ・ディアス監督の作品を観ることなどないのだろうけれど。 ちなみに、ジョン・ロイド・クルーズ、『立ち去った女』『痛ましき謎への子守唄』でもラヴ・ディアス監督の作品に主演している。 そしてプリモを演じているロニー・ラザロは、ラヴ・ディアス監督の『痛ましき謎への子守唄』に出ている他、ブリランテ・メンドーサ監督の『義足のボクサー』、韓国の大ヒット映画のリメイク『Miracle in Cell No. 7』、ラヴ・ディアスに私淑しているポール・ソリアノ監督の『マニャニータ』、クリスティン・レイエス主演のアクション映画『マリア』などといった、数多くの話題作に出演しているフィリピンの名優である。 他に、ヘルメスの姉のネリッサを、『立ち去った女』『サリーを救え』『Vince & Kath & James』などのシャマイン・ブエンカミノ(Shamaine Buencamino)が演じている。 また、ラブ・ディアス作品の常連女優であるヘイゼル・オレンシオ(Hazel Orencio)が、製作、助監督として参加している。

|