|

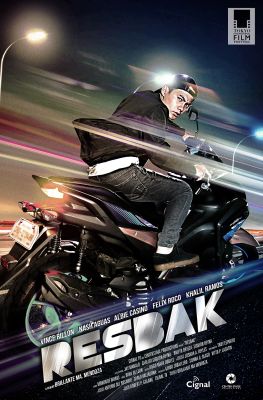

2021年に観たフィリピン映画 【東京国際映画祭】 今年の東京国際映画祭で上映されるフィリピン映画は4本だった。ま、本数としては手ごろかなと思うものの、そのうちの2本がブリランテ・メンドーサ監督の作品で、1本がブリランテ・メンドーサ門下生のダニエル・R・パラシオ監督の作品なので、いまいち多様性に欠けると評されても仕方あるまい。そしてもう1本はものすごく観たかったミカイル・レッド監督の『アリサカ』。これを上映してくれるのは実に嬉しいのだけれど、こうしてみると常連の作品が並んだという印象になり、知らない映画監督との出会いも欲しかったと思わざるを得ない。 4作品のチケットは、チケット発売のスタートと同時に購入に挑戦したのだけれど、例によってアクセスが殺到してなかなかチケットの購入まで進むことができず、なんとか購入できたときにはすでに5割ぐらいの席が埋まっていた。人気のある作品はあっという間にチケットが売り切れていたので、それに比べればフィリピン映画はまだチケットが買えるだけマシというものではあるのだけれど。 【GENSAN PUNCH(GENSAN PUNCH 義足のボクサー)】2021年 監督:ブリランテ・メンドーサ キャスト:尚玄、ロニー・ラザロ、南果歩  義足であるために、日本ではプロボクサーとしてのライセンス発行が認められない津山尚生(尚玄)は、海外でならプロボクサーとしてのライセンスが取得できるかもしれないというので、フィリピンのミンダナオ島に渡る。ミンダナオ島というのは、マニー・パッキャオの出身地だ。そこでナオは、ジェンサン・パンチというボクシングジムに所属し、他の若者たちと一緒にトレーニングに励む。 地元のボクシング協会からは、3連続で試合に勝てばプロのライセンスが発行されると説明される。ここでは、義足であるということは、まったく問題にされなかった。 トレーナーのルディ(ロニー・ラザロ/Ronnie Lazaro)の指導で激しいトレーニングをこなし、試合に出るナオ。ひとつ、ふたつと激しい試合をなんとか勝ち上がる。その間に、ジムの仲間のボクサーが試合で命を落とすという悲劇もあったが、なんとかあとひとつ勝てばプロボクサーとなれるというところまで漕ぎつけたのだ。だが、確実にナオがプロになれるために、ルディは対戦相手との八百長を仕組むのだった……。 ここしばらくは、政治の腐敗や社会の不条理といったテーマに真正面から取り組んできたブリランテ・メンドーサ監督(Brillante Mendoza)だが、本作ではそうしたテーマがいい感じに抜け落ちていて、シンプルに楽しめる映画となっている。いつものメンドーサ監督らしい作品を期待していた人には、もしかしたら物足りないかもしれないが、自分としてはこういう作品は嫌いではない。おそらくは、日本との共同製作ということで、いつもとは異なる方向性の作品が生まれたのだろう。 なお、メンドーサらしさの非常に希薄な作品ではあったのだけれど、試合シーンの映像などはいかにもメンドーサらしい臨場感のある映像に仕上がっている。 主役のナオを演じた尚玄のことを自分はよく知らないのだけれど、精悍な顔つきの俳優で、トレーニングシーンや試合シーンが実にリアルに感じられる肉体の持ち主でもあった。 そのナオの母親を演じたのが南果歩。フィリピン映画に南果歩というのは、さすがにびっくりだ。 トレーナーを演じているロニー・ラザロは、『マニャニータ(Mañanita)』『マリア/MARIA(Maria)』などに出ているベテラン男優。 また、ジムのオーナーの娘を『Hellcome Home』などのビューティ・ゴンザレス(Beauty Gonzalez)が演じている。 そして、エンドクレジットを見ていて気がついたのだけれど、またしてもルビー・ルイス(Ruby Ruiz)が出ている! フィリピン映画を観ていると、めちゃくちゃ高い確率で出ている女優で、そのことは「まだまだ熱中!フィリピン映画」にも書いたのだけれど、なんとこの作品にも出ていたのだった。 『GENSAN PUNCH』という原題を最初に目にした時には、てっきり主人公の名前が「ゲンさん」なのだと思ったのだけれど、実は主人公がフィリピンでお世話になるボクシングジムの名前が「GENSAN PUNCH」なのだった。そして、なぜ「GENSAN」なのかというと、ボクシングジムのある場所がジェネラル・サントス市(General Santos City)だからである。そのため「GENSAN」は「ゲンサン」ではなく「ジェンサン」と発音する。 映画の中でも描かれているがジェネラル・サントス市というのはマグロ市場が有名であるらしい。ミンダナオ島の最南部に位置する都市で、タガログ語ではなくビサヤ語が使われており、場面によってはおそらくフィリピンの人が見ても何を喋っているのかよく分からなかったりもするのだろう。 なお、主人公の義足のボクサーは、実在した人物をモデルにしているとのこと。 【Resbak(復讐)】2021年 監督:ブリランテ・メンドーサ キャスト:ヴィンス・リロン、ナッシュ・アグアス、ジェイ・マナロ  イサック(ヴィンス・リロン/Vince Rillon)は父親が作った借金の返済のために、オートバイの窃盗を強制されている。彼に窃盗を強制しているジェボイ(アルビー・カシーニョ/Albie Casino)は、絶大な権力を持つ市長(ジェイ・マナロ/Jay Manalo)の息子であり、近くおこなわれる青年評議会の議長選挙に立候補していた。表面は市民の味方としての好青年を装っているが、裏ではバイク窃盗団を組織して、荒稼ぎをしていたのだ。 警察も、教会も、教育機関も、すべて市長に牛耳られており、たとえそのバイク窃盗団のメンバーが警察に逮捕されたとしても、市長のひとことで釈放された。選挙すら市長のコントロール下にあり、投票箱ごとあらかじめ用意されていたものとすりかえる手はずが整っていた。 映画は、危険をおかしてバイクを盗み続けるイサックたちの苦悩と、金にまみれたダーティな選挙の様子とが並行して描かれていく。 ブリランテ・メンドーサ監督の作品が2本続いたのだが、『GENSAN PUNCH 義足のボクサー』とは一転して、『ローサは密告された(Ma' Rosa)』『アルファ、殺しの権利(Alpha: The Right to Kill)』で描かれていた政治の腐敗や社会の不条理といったテーマが、真っ正面から描かれている。その腐敗っぷりが、とにかく徹底しており、「すげえなフィリピン」と思わずにいられない。不要な人間は平然と射殺するという世界なのだ。日本でこれと同じ映画を作ったならば、「さすがにそこまでひどくはないだろう」と思ってしまうのだけれど、フィリピンだと「本当にこれぐらいはありえるのかもしれない」と思わされてしまう。そのあたりのメンドーサ監督の描写は、実にリアルで説得力がある。 そういう意味ではメンドーサ監督の得意なジャンルの映画なのだけれど、観ていていまいちよく分からない展開があちこちにあって、「脚本が整理し切れていないのでは」という印象を受けた。また、ラップバトルの世界とかも盛り込んでいるのだけれど、どうもそのあたりもストーリーにうまく絡んでいないようでもあった。どうもすっきりしない。 主役のヴィンス・リロンはメンドーサ作品の常連俳優で、『囚われ人 パラワン島観光客21人誘拐事件(Captive)』でデビューし、Netflixのオリジナルドラマ『AMO終わりなき麻薬戦争(Amo)』、個人的には大傑作と思っている『ミンダナオ(Mindanao)』にも出ているのだけれど、なんと『GENSAN PUNCH 義足のボクサー』にもボクサーのひとりとして出演しているとのこと。 本作が長編映画9本目となるのだが、他には人気俳優のココ・マルティンが監督した『3pol Trobol: Huli ka Balbon!』、日本でロケをしたローレンス・ファハルド監督の『金継ぎ(Kintsugi)』、ジョエル・ラマンガン監督の『Rainbow's Sunset』といった話題作にも出ている。 そして、またしてもエンドクレジットに名前を見つけてしまったのだけれど、なんとここにもルビー・ルイスが出ているではありませんか! 【メンドーサ監督をゲストに招いたTIFFトークサロン】 【Arisaka(アリサカ)】2021年 監督:ミカイル・レッド キャスト:マーハ・サルヴァドール、モン・コンフィアド  麻薬取引に関わる者たちを摘発しようとする副市長(アルキ・アダモス/Archi Adamos)を護送する途中、警備についていた警察官たちによって護送車は襲撃され、車に乗っていた警察官もろとも副市長は射殺されてしまう。警察の上層部が麻薬組織と結びついていたのだ。 だが、護送車に同乗していた女性警官のマリアーノ(マーハ・サルバドール/Maja Salvador)は、重傷を負いながらも殺戮を生き延び、犯罪者リストの入った副市長のスマホを手にジャングルの中へと逃げ込む。 彼女たちが襲われた道は、第二次世界大戦中、日本軍に投降したアメリカ兵、フィリピン兵が捕虜収容所までの全長120kmを移動させられ、数多くの死者を出した「バターン死の行進」の舞台となった道であった。 麻薬組織のボスであるソニー(モン・コンフィアド/Mon Confiado)は、目撃者であるマリアーノの息の根を止めるために、警察官を引き連れてジャングルに踏み込んでいく。 かくして、マリアーノの生存のための壮絶な戦いが開始されるのだった。 なかなかヘビーな作品である。なにしろ、警察がギャングと手を組んでヒロインを追い詰めていくのである。助けを求める先などないのだ。 途中、少数民族であるアエタ族の少女に遭遇したマリアーノは、少女の一家にかくまわれるのだが、その一家すら皆殺しにされる。この悪役の徹底した冷酷さには、戦慄すら覚える。 しかし、とことん追い詰められた場面から、マリアーノは反撃に出る。その反撃のキーワードとなるのが映画のタイトルともなっている「アリサカ」だ。第二次世界大戦中に日本軍が使用していたボルトアクション方式のライフル「有坂銃」。その有坂銃がどのように登場してきて、どのように使用されるのかは、日本でもこれからまだこの映画を観る機会があるかもしれないので、書かないでおこう。 監督は『バードショット』『ネオ・マニラ』のミカイル・レッド(Mikhail Red)。フィリピン映画界の新世代を代表する監督だ。 主役のマリアーノを演じているのはヴァイス・ガンダ主演の『The Mall, the Merrier!』、大阪アジアン映画祭で上映された『ないでしょ永遠(#WalangForever)』などのマーハ・サルヴァドール。 悪役としてめちゃくちゃ強い印象の残るソニーを演じたモン・コンフィアドは、『牢獄処刑人(On the Job)』『アントニオ・ルナ-不屈の将軍(Heneral Luna)』など数多くの映画、テレビドラマなどに出演しているベテランで、舞台劇にも多く出ているらしい。 今回、東京国際映画祭では4本のフィリピン映画が上映されたが、自分的には本作がダントツのデキであったと思っている。主人公がとことん追い詰められ、ズタボロになり、そこから反撃に出るという展開は、お約束とはいえ、やはり燃えるものがある。そして、「バターン死の行進」に重なっていくラストシーンの映像も、胸に迫ってくるものがあった。 ところで、テロ組織等を列挙する中にあった「NPA」を、字幕では「共産党」と訳していたようだが、これは「新人民軍」と訳さなければいけないのでは。まあ、確かにNPAはフィリピン共産党の軍事組織ではあるのだけれど、「共産党=テロ組織」みたいな訳にはちょっと違和感があった。 なお、コロナ禍であるためにゲストを招いてのQ&Aは開催されなかったが、ネットでの監督インタビューが実施され、YouTubeで公開されている。 本作を撮ることになったきっかけとか、少数民族アユタ族に関する話とか、非常に興味深い話題が多く出ている。 ちなみに、最初に採用された質問は、僕が事前に送った質問でした。あまり、マニアックすぎないあたりの質問にしておいたのがよかったのかも。 【ミカイル・レッド監督をゲストに招いたTIFFトークサロン】 【The Brokers(ブローカーたち)】2021年 監督:ダニエル・R・パラシオ キャスト:ジェイシー・デ・ヴェラ、ジョエル・トーレ  不動産会社に勤める新人社員のマイク(ジェイシー・デ・ヴェラ/JC De Vera)は、大手デベロッパーによる大規模開発の土地の手配を依頼される。なかなか手頃な土地を見つけられずにいるマイクだったが、政治家でもある父(ジョエル・トーレ/Joel Torre)から、幼なじみのジェシーに相談してみろとアドバイスされる。そして、そのジェシーから理想的な土地を紹介され、土地の所有者との話もついたのだが、その土地には多くの不法占拠者が住みついていた。なんとか穏やかに住民たちに立ち退いてもらおうと交渉を始めるマイクだったのだが…。 監督のダニエル・R・パラシオ(Daniel Palacio)は、2017年の東京国際映画祭で上映された『アンダーグラウンド(Pailalim)』の監督で、本作が長編2作目となる。つまり、手掛けた長編映画すべてが東京国際映画祭で上映されているのだ。ちなみに、1作目の『アンダーグラウンド』は墓地に住みついた不法占拠者が題材となっていたので、パラシオ監督、このテーマになんらかのこだわりがあるのだろうかと思っていたら、長年不動産業界に勤めていたとのこと。不動産業界に関しては、1冊の本を書けるほど詳しいと語っている。本作は、そのパラシオ監督の経験がフルに活かされた作品だったのである。 パラシオ監督は、今回2本の作品が上映されたブリランテ・メンドーサ監督の門下生であり、そのため、手持ちカメラを多用したリアルな映像であったり、社会の腐敗を追及するテーマ性であったり、いかにもメンドーサの影響の色濃い監督である。本作でも、土地を手に入れるために裏金が動き、冷酷で非合法な手段がとられるなど、金と権力を持つ者による暴力が実にリアルに描かれている。 インタビューによると、本作の撮影中、メンドーサ監督はずっとつきっきりであったとのこと。影響があるどころではないのはあたりまえだろう。 とはいえ、自分としてはいまいちのめりこめなかった。いささかメリハリがなく、退屈に思えてしまったのだ。 それと、最初は誠実だった主人公が、最後にはどこまで墜ちてしまったのかが、いまいちはっきり描かれていなかったのもすっきりしない。最後の殺人に、どこまで主人公が絡んでいたのか、もっとはっきりと描いてくれてもよかったのではないだろうか。 主役のマイクを演じているジェイシー・デ・ヴェラは、本作では初々しい新人社員の役だったりするが、すでに35歳で、『Girl, boy, bakla, tomboy』『Halik sa hangin』『Ang dalawang Mrs. Reyes』など多くの作品に出演している。デビューは1999年なので、すでに芸歴は20年を超える。それにしては、若々しい。 彼の父を演じるジョエル・トーレはというと『牢獄処刑人』で知られており、本作のような非情な政治家から、愛情溢れる父親の役までなんでもこなす名優である。今年に入ってからも『牢獄処刑人2(On the Job 2: The Missing 8)』がベネチア国際映画祭で上映されて話題になっているが、個人的には韓国映画『7番房の奇跡』をリメイクした『Miracle in Cell No. 7』をなんとかして観たいと思っている。 そして、またしてもエンドクレジットにルビー・ルイスの名前を見つけてしまう。なんと、今回上映された4本の映画のうち3本に出ていたのである。どれだけ出てるんだ、この人? そして、相変わらずどこに出ているのか、まったく気がつかなかったのであった。 ところで、ジョエル・トーレがジェシーの携帯番号を「ジェシー・トムボーイ」と登録しているのを、字幕では「おてんばジェシー」となっていたけれど、それはないだろうと思ってしまった。トムボーイというのは、レズビアンの男役を意味し、それだからこそ恋人である女性のウェディングドレスを作るエピソードなどがすんなり理解できるというのに。 【パラシオ監督をゲストに招いたTIFFトークサロン】

|