|

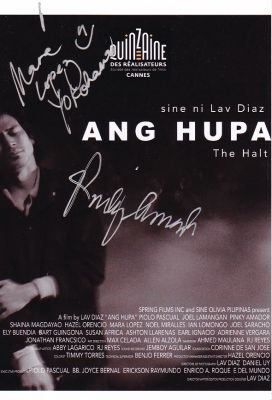

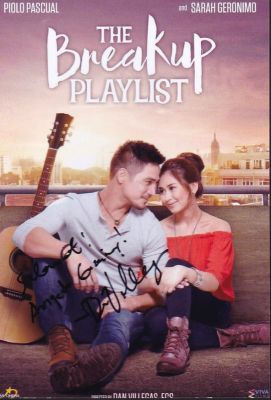

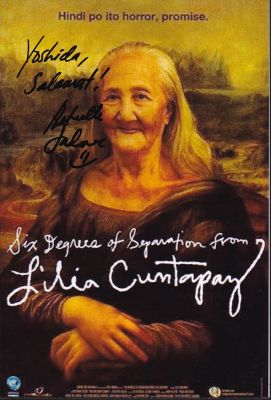

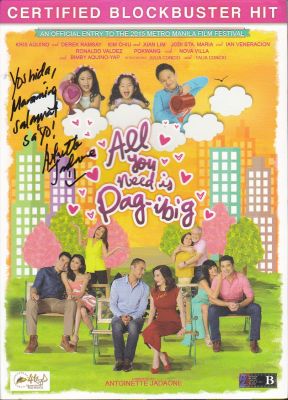

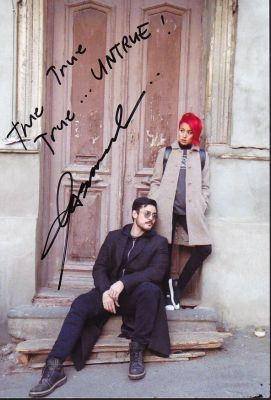

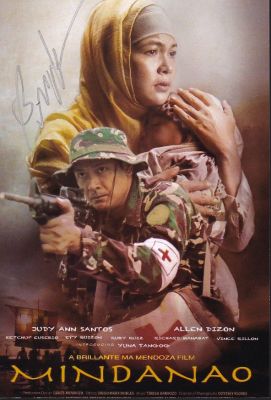

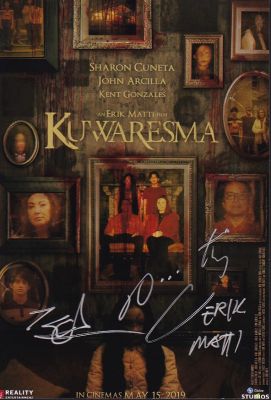

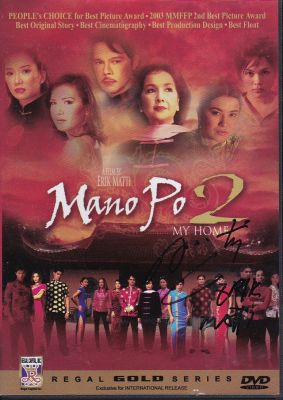

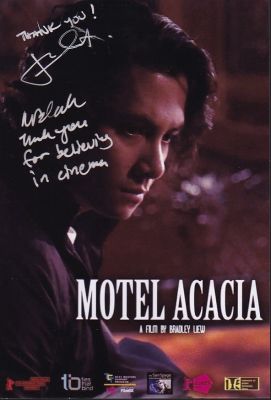

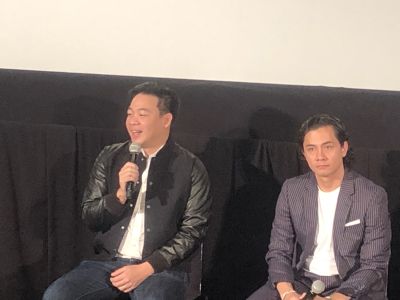

2019年に観たフィリピン映画 【東京国際映画祭】 今年の東京国際映画祭では、8本のフィリピン映画が上映された。2015年には「CROSSCUT ASIA」で「熱風!フィリピン」と題してブリランテ・メンドーサ監督の作品を中心とした10本のフィリピン映画が上映されたが、そういう特集上映があるわけでもないのに8本ものフィリピン映画が上映されるというのは、かなり異例の事態である。それだけ、東京国際映画祭がフィリピン映画に注目しているということなのだろう。 もっとも、東京国際映画祭で上映されるフィリピン映画というのは、一般のフィリピンの大衆が観に行くような映画とは乖離したインデペンデント映画が中心だったりするので、僕がいつも楽しんでいるフィリピン映画とはちょっとジャンルが違っている。とはいうものの、毎回のようにフィリピンからゲストが来日してQ&Aが開催されるので、行かないという選択肢はない。スケジュールが発表になった段階で、なるべく仕事に支障をきたさないようにスケジュールを組み、チケット発売日にきっちり全作品のチケットを押さえたのだった。 ちなみに、どの回も中央の席はあっという間に売れてしまっていて、中にはあっという間にほとんどの席が埋まってしまっていたりもした。フィリピン映画を観に来る人がそんなにたくさんいるということが、どうしても信じられないのだけれど、いったいどこの誰がどうしてフィリピン映画を観ようなどと思うのだろう。まったくもって不思議だ。 ■停止(Ang Hupa) Q&A ■リリア・カンタペイ、神出鬼没 (Six Degrees of Separation from Lilia Cuntapay) Q&A □シンポジウム:ホラー女子会の秘かな愉しみ ■それぞれの記憶(Untrue) Q&A ■マニャニータ(Mañanita) Q&A ■ミンダナオ(Mindanao) Q&A ■存在するもの(Kuwaresma) Q&A ■モーテル・アカシア(Motel Acacia) Q&A 《10月28日:東京国際映画祭初日》 【停止(Ang Hupa)】2019年 監督:ラヴ・ディアス キャスト:ピオロ・パスクア、ジョエル・ラマンガン、シャイナ・マグダヤオ  ※マーラ・ロペス、ピンキー・アマドアのサイン 東京国際映画祭初日。そのしょっぱなに観たのが一番ハードルの高い作品だった。 ラヴ・ディアス(Lav Diaz)監督の『停止(Ang Hupa)』。上映時間が283分あるモノクロの作品である。 昨年観た『悪魔の季節(Ang Panahon ng Halimaw)』が234分。それで死ぬ思いをしたっていうのに、あれよりもまだ49分長いのだ。もっとも、あまりの長さにとうとう観ないで終わらせた『痛ましき謎への子守唄(Hele sa Hiwagang Hapis)』の489分に比べれば、随分と短い作品ではあるのだけれど。 2034年、セレベス海で起きた火山の大噴火によって太陽が隠され、東南アジア一帯は闇の中に沈み込んでいた。 フィリピンでは狂気に犯された大統領(ジョエル・ラマンガン/Joel Lamangan)が独裁政治を行い、いたるところで民衆を監視するドローンが飛びかい、そのドローンに対して身分証明書を提示できない人間は即座に警察によって処分されていた。そのため、国内の各地で反政府活動が盛んになっていたのだが、それを押さえ込むために大統領は「オペレーション・ブラック・レイン」の決行を命令する。降り続ける雨に紛れて毒ガスを国中にばらまき、国民もろとも反政府組織を壊滅させるという狂った作戦だった。 その作戦に反対する政府の高官は、かたはしから大統領を守る特務警備隊のマルタ(ヘイゼル・オレンシオ/Hazel Orencio)とマリッサ(マーラ・ロペス/Mara Lopez)によって処分されていく。 一方、反政府組織の一匹狼であるフック(ピオロ・パスクア/Piolo Pascual)も、なんとか大統領を排除しようといているのだが…。 と、おおよそはそのような物語であるのだが、ここに歴史教師であり高級娼婦でもあるハミー(シャイナ・マグダヤオ/Shaina Magdayao)や、歴史学者であり精神科医でもあるドクター・ジーン(ピンキー・アマドア/Pinky Amador)などのエピソードが複層的に絡んでいく。 正直、あっちこっちでストーリーが破綻しており、どういう話なのかを語ることは難しい。というよりも、理路整然としたストーリーを語ることに監督の興味がないのだろう。ハミーがどうして娼婦になったのかとか、最初にあったSMのシーンにはどういう意味があったのかとか、死んだと思っていたオートバイの男が実は生きていたというエピソードはなんだったのかとか、ハミーたちが新鮮な血を求めて集まっていたのはなんだったのだろうかとか、自分が見落としていたのかも知れないが、とにかくあっちこっちによく分からない設定が紛れこんでいる。だけど、そうしたことはすべて、理路整然と説明がつかなくてもOKなのだろう。 それよりも、監督の興味は、ひたすら凝った絵作りと、狂った世界の描写とにあったのだろうから。 一応、近未来を舞台にしたSFということになっているのだけれど、近未来っぽい演出というのは、ひたすら街にドローンが飛びかっているということぐらいで、あとは現在のフィリピンとなんら変わることはない。なにせ、現在廃止が検討されているジープニーがまだ走っていたりするのだ。画面の片隅には、『千と千尋の神隠し』のポスターがちらりと見えたりもしている。 だけど、それでいて雨が降り続ける夜の光景は、『ブレードランナー』っぽい、いかにも近未来のディストピアを体現していたりもするのである。 これでラヴ・ディアス監督の作品は『悪魔の季節』『停止』と2本観たのだけれど、その2本に共通しているのは狂気の独裁者というテーマだったりする。 そして思ったのは、ラヴ・ディアス監督、意外と制服フェチなんじゃないのかってこと。気の強そうなショートヘアの美人女優に軍服を着せ、拷問をさせたりするシーンが実に活き活きとしているのだ。これは、明らかにラヴ・ディアス監督の趣味だよなあ。 あと、そうした女優たちのレズシーンを入れたがるのもラヴ・ディアス監督の趣味なのだろう。今回は、シャイナ・マグダヤオとマーラ・ロペス、マーラ・ロペスとヘイゼル・オレンシオの絡みのシーンが描かれていたのだった。意外とエッチじゃん、ラヴ・ディアス。 また、ラヴ・ディアスを語るうえで避けて通ることができないのが、ワンショットの長さゆえの上映時間の長さであろう。雨の中に傘をさして立っているだけのショットが、通常の映画の10倍以上の長さでスクリーンに映されたりするのである。しかも、固定カメラだ。生半可な役者だったら、間が持たないのではないかと心配になるぐらい長い。 しかし、他の役者がそうやって固定カメラで長時間のアップに耐えているのに反して、ただ1人、ひたすらしゃべり続け、動き続けていたのが大統領を演じたジョエル・ラマンガンだった。ジョエル・ラマンガン、こうして役者としてカメラの前に立つことはあるのだけれど、基本は数多くの娯楽映画を撮り続けているベテランの名監督である。そのジョエル・ラマンガンの怪演がひたすら続くのだ。彼の怪演が、他のプロの役者の抑制した演技をかたはしから食ってしまっている。なんとも、おいしい設定だ。 そのジョエル・ラマンガンの演技に関して、僕が見なかった回のQ&Aで「大統領役を演じたジョエル・ラマンガンのエキセントリックな演技は即興か」という質問があり、共演のピンキー・アマドアが「彼のエキセントリックな行動のほとんどは脚本に書かれています。権力を持った独裁者が身を守るために隠れているのです。暗殺されそうになり、彼も暗殺を企てた経験がある。そういった精神状態、多面性を出すために書かれた行動です。また、母親との過去の問題を抱えたゆがんだ独裁者として描かれています」と説明したらしい。(https://2019.tiff-jp.net/news/ja/?p=53245) エンドクレジットを見ていると、製作にスプリング・フィルムが絡んでいることもあり、ピオロ・パスクア、ジョイス・ベルナールのふたりもプロデュースに名を連ねていた。純粋娯楽映画の監督であるジョイス・ベルナールがこうした作品に絡んでいるというあたりに、フィリピン映画界の結束の強さがうかがい知れて、なかなか興味深い。 また、あとになってよくよく考えてみると、ピオロ・パスクアが他の女優たちと絡むシーンはほとんどなかったのでないだろうか。このあたりは、人気俳優のスケジュール調整で苦労しないで済むようにというラヴ・ディアス監督の戦略なのかもしれない。 さて、283分の長丁場を乗り切った感想であるが、驚くなかれ、まったく飽きるということがなかった。途中でお尻が痛くなるという肉体的な苦痛はあったし、ちゃんとした脚本を用意していないせいもあってか、いささか物語が破綻している部分があったりもしたのだけれど、シンプルに面白かった。 来年の東京国際映画祭で、またしてもむちゃくちゃ長いラヴ・ディアスの新作が上映されたとしたら、きっとまた挑戦してしまうのだろう。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 〈登壇ゲスト〉 ☆ピンキー・アマドア(ドクター・ジーン役) ☆マーラ・ロペス(マリッサ役) 〈司会〉 ★石坂健治(東京国際映画祭プログラミング・ディレクター) ※例年、このQ&Aを録音しておいて、あとで採録したものを自分のホームページに掲載しているのだけれど、なんと情けないことにこの録音を失敗してしまう。録音しているという安心感から、けっこう聞き流してしまったので、むちゃくちゃ自分が情けなくなってしまう。 失敗に気がついて途中から録音したので、途中からは録音の採録となっていますが、前半は自分の記憶をまじえながら、東京国際映画祭のホームページに掲載されているQ&Aのレポートを参考にさせてもらっています。 また、例年は通訳の日本語を参考にしながらも、ゲスト本人がしゃべっている英語を可能なかぎり収録するようにしていたのですが、今年は本数が多くて、とてもそこまでやっている余力がなく、諦めて通訳の日本語から採録するという方針に切り替えました。通訳の方が訳している日本語というのは、通訳によっては情報が元々の発言の半分以下になっていることもあって、内心忸怩たるものがあるのですが。  アマドア:日本に来たのは今回が初めてです。東京国際映画祭に参加するのも今回が初めてで、とても嬉しく思っています。ラヴ・ディアス監督の作品に出ることができ、そしてその作品を東京に持って来ることができたことを、とても光栄に思っています。 ロペス:(ちょっとアクセントはおかしいけれど、流暢な日本語で)私たちの映画を見てくれて本当にありがとうございました。すごく長い作品でしたが、皆さん、お尻は大丈夫でしたか? でも、今回の作品は、ディアス監督の作品の中では一番短い映画だと思いますよ。 フィリピンを代表してここに来ることができたことを、とても嬉しく思っています。いま、すごく緊張しています。日本に住んでいる私の家族が来ていますが、みんな来てくれて本当にありがとう。 司会:サプライズにしようと思っていたのですが、マーラ・ロペスさんはお父さまが日本人なので、日本語を話すことができるんですね。マーラ・ロペス・ヨコハマという名前で活動することもあります。でも、生まれは横浜ではないそうですね。 ロペス:生まれはアメリカですが、故郷は徳之島です。奄美大島の隣の島です。 司会:東京よりも徳之島によく行かれるそうで、日本とフィリピンにゆかりのある女優さんでいらっしゃいます。 ※マーラ・ロペスの母親は有名なベテラン女優のマリア・イザベル・ロペスで、父親は日本人サーファーのヒロシ・ヨコハマ。6歳の時に父親からサーフィンを習い、サーファーとしての活動もしている。両親はすでに離婚しているが、父親を訪ねて日本にもよく来ているのだろう。 司会:では、私から1つ質問します。ラヴ・ディアス監督の作品をいつも東京国際映画祭で上映しているのですが、俳優さんに来ていただいた時には、「ラヴ・ディアスの映画に出ることは、俳優さんにとって特別な体験ですか?」という質問をしているので、お2人にも同じ質問をしたいと思います。 ロペス:ラヴ・ディアス監督の作品に出るのは今回が初めてでした。通常は、何度も何度もオーディションを受けてやっと役をいただけるのですが、今回は初めて電話をいただいた時にはすでに出演が決まっていて、「あなたの出演が決まりました」と言われて驚きました。オーディションはなかったんです。 ラヴ・ディアス監督のファンでしたし、長年映画業界にいた者にとって、ラヴ・ディアス監督はヒーローであり、憧れの存在です。ですから、彼の作品に出られるということはとても嬉しいことでした。先ほど裏でも話をしていたのですが、撮影初日は大変緊張しました。でも、緊張したのは初日だけで、あとはぜんぜん大丈夫でした。なにしろ、監督はとても優しい方ですし、何といってもロックスターですから。 アマドア:私がディアス監督の作品に出るのは今回が3度目です。監督は、フィリピンではどうしてもアートハウスの監督と認識されてしまうのですが、彼の海外での活躍を見ることで、私はまったく異なる印象を受けています。 この2年間、彼の作品に出たおかげで3つの国際映画祭に参加することができました。最初に『悪魔の季節』でベルリン、今回の『停止』でカンヌ、東京に来させていただき、海外における彼の人気の大きさを実感しています。有名な国際映画祭の人たちが、こぞって彼のインタビューや記者会見に参加して、彼がどういうことを考えているのかということを本当に知りたがっているのです。 特に2作目、3作目の作品で感じたことですが、監督は常に進化を続けていて、そして自分が作り上げたジャンルであるにもかかわらず、それを常に改革しよう、何か新しいものを作り出そうという気持ちを持っています。それはとてもすばらしいことだと思っています。彼にとっては、スローシネマでは飽き足らないんですね。どうにかして、それを何らの形で進化させようと常に思い続けている監督です。 質問:昨年、『悪魔の季節』を拝見しまして、ピンキー・アマドアさんはこんなにお美しい方なのに、あまり美しく撮ってもらってなかったなと思ったのですが、今日の映画では大変美しく撮ってもらえていて、ちょっとほっとしました。 ところで、今回の作品は夜間撮影が大変多くて、撮影中は昼夜が逆転して大変だったのではないかとか、ワンシーンがとても長くてセリフを覚えるのがとても大変だったのではないかとか思ったのですが、実際はどうだったでしょうか? ロペス:あらかじめセリフを書いたカンペを用意してもらって、アシスタントディレクターに掲げてもらったそれを見ながら撮影してました。だって、その日の朝の4時に脚本を渡されても、覚えられないわよ。長回しのシーンは特にそうでした。忘れもしない私が覚えられなかった言葉は「verisimilitude(真実味)」という言葉ですが、カンペでセリフを見せてもらいながら撮影に挑みました。 アマドア:『悪魔の季節』はマレーシアで撮影したのですが、今回とはまったく逆で、だいたい朝の5時から撮影に入り、9時にはその日の仕事がすべて終わるというようなスタイルでした。監督は午前3時ぐらいに起きて、それからギターを少し弾いて、そのあとに脚本を考えて5時までに書き上げ、書き上げたばかりのその日の分の脚本を私たち俳優がもらって撮影するという形でした。 今回の『停止』の場合、私は長いセリフが多かったので、マーラとはちょっと違っていて、2~3日前には脚本をもらっていました。とてもラッキーだったと思います。もっとも、実際に撮影する時には内容が変わっていたりもするのですけど。それでも、遅くとも撮影前日の夜には脚本をもらうことができました。次の日の撮影は、夕方の4~5時から始まるので、丸一日ありました。撮影は、日が落ちる6時ぐらいから、翌朝の日が昇る5時ぐらいまで行われました。 それから、『悪魔の季節』についても少し話をさせてもらうと、女優にとっての最大の喜びは、その役にのめり込んで、役の中で自分自身を消すことができるということです。ディアス監督は私を信用して、そういう役を私に与えてくださったので、大変ありがたく思っています。 ロペス:監督からは、当日にならないとどのシーンを撮影するのかも教えてもらえません。脚本も当日の朝にならないともらえません。 それと監督は、テクニカルな問題でどうしても撮影し直す必要がない限り、1回のテイクで済ませてしまいます。テイク2やテイク3はないんです。一発勝負で撮影しなければならないということは、女優にとってはとても大変でした。 ※これは、僕の質問でした。『悪魔の季節』のピンキー・アマドアは、ちょっと頭のおかしくなった老婆みたいな役だったので、質問の前振りとしてウケを狙っただけだったのだけれど、とっても真面目に答えられてしまったのでした。 司会:マーラさんはメンドーサ監督とも何度も組んでおられますね。この2人の監督は仲がいいようですが、やり方も似ているんですか? ロペス:その日まで何をするのかわからないというのは同じです。でも、ディアス監督は朝になれば何をするのかわかりますが、メンドーサ監督の場合はシーンの直前になるまでまったくわかりません。スクリプトもありませんし、シーンの直前になるまでどのシーンを撮影するのかもわかりません。そこが違っていますね。 質問:とても印象的な作品で面白かったです。その日の朝まで脚本ができてないということにとても驚きましたが、撮影の前の段階では映画のどのような要素を共有されていたのでしょうか。 アマドア:ディアス監督の次回作にも出させていただくことになり、撮影が今月の終わりから始まるのですが、彼の作品はすべてがとても秘密主義なんですね。高い機密性があるということはいい面も悪い面もありますが。 『停止』の場合は、全体の物語の約半分から4分の3ぐらいのシノプシスはいただけましたが、そこからは随分と変わってしまいました。プリプロダクションから撮影終了まで色々な問題がありましたからね。 ロペス:だいたいのアイデアは事前に教えてもらってはいました。それでも、撮影の日までは、本当に何もわからなかったのですけど。いつでもサプライズがありました。いつも、秘密が多かったです。でも、女優にとっては、それがよかったと思います。おかげで、よりナチュラルに演技をすることができますから。 質問:当日にしかシナリオを渡されなかったということですが、どのように役作りをしたのでしょうか? また、とても長い映画なのですけど、撮影のための拘束時間はどのくらいあったのでしょうか? アマドア:ディアス監督の場合、彼を100%信頼するということしか私には言えません。いろいろと記者会見をしたり、インタビューを受けたりして監督について聞かれるのですが、私にしても他の共演者にしても、みんながいつも答えていることは「常に監督を信じて、監督の言う通りにした」ということではないでしょうか。 さいわいなことに、大変信頼できる監督なので、うまくいっているのだと思います。彼の作品の威厳、素晴らしさを見れば、この監督だったら信頼できるなと思えるのではないでしょうか。 私の場合、先ほども言いましたように撮影の2~3日前に脚本をいただきました。おかげで多少は自分なりに役作りが出来ましたが、監督に「このシーンはどうしましょう?」と相談すると、常に返ってくる言葉は「君のしたいようにしなさい。君のことを信じているから」というものでした。そうなると、とても責任が大きくなるのですが、そういう時には脚本に書かれているセリフを何度も何度も読み返して、それが自分にとってどういう意味であるのか、あるいは私だけではなく私が演じている役にとってどういう意味を持っているのか、そういったことを繰り返し考えて役作りに役立てました。 (撮影期間についてマーラ・ロペスと少しやりとりをしながら)撮影が始まったのは去年の11月頃で、クランクアップしたのが2~3月頃でした。でも、毎日撮影していたというわけではなく、1週間のうち2日とか3日ぐらいでした。ですので、実際の撮影日数ということでいえば、20日から25日ぐらいではないでしょうか。 司会:4時間半の出来上がりから見ると、短いほうかもしれませんね。 そして、今年もしっかりゲストとして来日したマーラ・ロペス、ピンキー・アマドアのふたりからサインをもらう。いつもならロビーの片隅に並んでサインをもらうのだけれど、今回はピンキー・アマドアのファッションがロビーでは寒そうだということで、上映会場でそのままサイン会をおこなうことになる。 例によってサインをもらうために今回の映画のポスターをハガキサイズに印刷したものを差し出してサインをしてもらい、マーラ・ロペスにはさらに2017年の東京国際映画祭で上映された『アンダーグラウンド(Pailalim)』のポストカードにもサインをしてもらう。これには、ダニエル・R・パラシオ監督、主演のジョエム・バスコンのサインが入っているので、そこにもうひとりの主演女優であるマーラ・ロペスのサインも加わったということになる。 そして、マーラ・ロペスからサインをもらう時に、「これ、誰だかわかります?」と、以前もらったマリア・イザベル・ロペスのサインを見せると、「ええっ、これお母さんだ!」と日本語で叫んで、あまりに期待通りの反応をしてくれるのでおかしくなってしまう。  《10月29日:東京国際映画祭2日目》 東京国際映画祭2日目の今日は、13時35分からスタート。当然、午後の仕事を休んでの参戦となる。 会場に着くと、ロビーにいたフィリピン人のグループの中に、ダン・ビレガス監督(Dan Villegas)を発見。 2014年の『English Only, Please』で高く評価され、いっきにメジャー映画を撮るようになった監督だ。自分は『The Breakup Playlist』と『How to Be Yours』しか観ていないのだけれど、大阪アジアン映画祭で『#Walang Forever』が上映されたりもしている。 なぜ、今回の映画祭ゲストとして招聘されているわけでもないダン・ビレガス監督に気がついたかというと、実は昨夜、マーラ・ロペスのSNSをチェックして、ダン・ビレガス監督が来日しているということを知っていたからなのである。そして、もしかしたらサインをもらうチャンスがあるかもしれないと予想して、しっかりサインをもらうためのポストカードを作成して持参してきていたのである。その予感がみごとに的中したというわけだ。 さっそく「恐れ入りますが、ダン・ビレガス監督ですよね」と話しかけて、サインをもらってしまう。  ※ダン・ビレガス監督のサイン ダン・ビレガス監督も喜んでくれて、持参していたカメラで一緒の写真を撮ってくれる。「日本人に自分のことを知っているヤツがいた」とかいうことを、SNSにアップするのだろうか。 そして、その場にマーラ・ロペスさんもいて「あら、昨夜の」って気がついて、仲間に「この人、私のお母さんのサインも持ってるのよ」って笑いながら紹介してくれる。変な日本人だと思っただろうな。 ちなみに、なんでゲストとして招聘されているわけでもないダン・ビレガス監督が日本に来ているんだろうと思っていたのだけれど、ちょっと検索してみて、あっさりその理由が判明。ダン・ビレガス監督、アントワネット・ハダオネ監督とつきあっているのだった。似たタイプの映画を撮っているから、仲良しなんだろうなとは思っていたんだけれど。なるほど、それで一緒に日本に来ていたわけね。  【リリア・カンタペイ、神出鬼没(Six Degrees of Separation from Lilia Cuntapay)】2011年 監督:アントワネット・ハダオネ キャスト:リリア・クンタパイ  ※アントワネット・ハダオネ監督のサイン さて、今日の1本目はアントワネット・ハダオネ(Antoinette Jadaone)監督の『リリア・カンタペイ、神出鬼没(Six Degrees of Separation from Lilia Cuntapay)』である。 ホラー映画の魔女役とかを演じることの多かった脇役女優のリリア・クンタパイ(こう発音するのが正しい。以下、映画のタイトルでは「リリア・カンタペイ」を用いるが、それ以外では「リリア・クンタパイ」と表記します)。ほとんど誰からも知られていない彼女が、助演女優賞にノミネートされることになってしまう。そんな彼女の様子を撮影したドキュメンタリー映画…と思わせておいて、実はフィクションというのがこの映画だ(こういうスタイルの作品をモキュメンタリーと呼ぶらしい)。 観ていて、どこからどこまでがフィクションで、どこからどこまでが本当のことなのか判断がつかず、そこが実に面白い。 助演女優賞にノミネートされることになったクンタパイは、まわりの人間にあれこれとスピーチの相談をしていく。そして、それが実際のスピーチの映像として繰り返し挟み込まれていくのだけれど、これが実にユーモラスでおかしい。 その一方、ホラー映画が下火となって、まったく仕事の声がかからなくなっているクンタパイは、単なるエキストラとして撮影会場入りをするのだけれど、誰も彼女の存在には気がつかない。単なるエキストラのおばあさんでしかないのだ。その様子がまた、そこはかとなくおかしい。リリア・クンタパイ、とってもキュートなおばあちゃんなのだ。 また、いろいろな人にリリア・クンタパイに関するインタビューをする映像が挟み込まれていく。これまた、本当にインタビューをしているとしか思えないのだけれど、共演したことのあるディンドン・ダンテス(Dingdong Dantes)とかクリス・アキノ(Kris Aquino)が登場してきては「それ誰? ぜんぜん知らないよ」と答えていたりする。ほとんどの日本人にしてみれば、ここで登場する人間のことをまったく知らないだろうけれど、フィリピン映画をずっと観てきたこちらとしてみれば、あとからあとからいろいろな人物が登場してくるのがなんとも楽しい。 特に、ペケ・ガリヤガ(Peque Gallaga)、ロリ・レイエス(Lore Reyes)のふたりが出てきたのは嬉しかった。2人でペアを組んで、ホラー映画、アドベンチャー映画、サスペンス映画、ファンタジー映画などをごっそり作ってきた監督なのである。初期の『Shake, Rattle & Roll(ホラー映画のオムニバスシリーズ)』の監督としても知られていて、そこにリリア・クンタパイも出ているのだ。以前、エリック・マッティ監督について調べていた時に、エリック・マッティが映画界に入った当初に、ずっとこのふたりの下についていたということを知り、どういう人なのか知りたいと思っていたのだ。てっきり、かなり年配の古いタイプの映画人なのかと思っていたのだけれど、意外と若いのに驚かされた。 助演女優賞にノミネートされたリリア・クンタパイのもとに、TVパトロールというフィリピンの人気番組の取材が入るドタバタ騒ぎなどが挟み込まれ、授章式というクライマックスを迎え、ちょっと感動的な展開を見せる。 そして、最後にまたいろいろな人物へのインタビューとなるのだけれど、最初は「知らないよ。それ誰?」と言っていたディンドン・ダンテスやクリス・アキノも、「ほら、あの映画で一緒に出ていたあのお婆ちゃんですよ」と説明されると「ああ、あのお婆ちゃん。私、ずっと子守役の人と呼んでいたのよ」などと優しい表情で思い出してみせるのだった。 とまあ、そういう映画で、その後のアントワネット・ハダオネ監督の作品からは想像もつかないタイプの映画なのだった。とはいうものの、最後に見せる優しい視線は、やっぱりハダオネ監督らしいと言えるのかもしれない。 全編がユーモラスに描かれており、しかもまったく無名だけれど、ある意味とっても有名でもあるというクンタパイの行動のひとつひとつがなんともキュートで、実に愛すべき映画に仕上がっている。 それにしても、いったい誰が『リリア・カンタペイ、神出鬼没』などという邦題をつけたのだろう? 実際に観れば「リリア・カンタペイ」ではなく「リリア・クンタパイ」だということは一目瞭然(一耳瞭然?)だし、内容もぜんぜん「神出鬼没」でもなんでもないし。不思議だ。 ちなみに、自分はこのリリア・クンタパイの出ている映画をはたして何本観ているのであろうか? IMDBで彼女の出ている作品を調べたところ、どうやらこの6本であるようだった。 「Darna! Ang pagbabalik (1994)」「防波堤の女(Babae sa Breakwater)(2003)」「Pasukob (2007)」「Segunda mano (2011)」「Enteng ng Ina mo (2011)」「My Bebe Love: #KiligPaMore (2015)」。 もちろん、リリア・クンタパイのことなど知らずに観ていたのだけれど、意外と観ていたことに驚いてしまった。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 〈登壇ゲスト〉 ☆アントワネット・ハダオネ(監督) 〈司会〉 ☆新谷里映  司会:監督、ひとことご挨拶をいただけますでしょうか。 ハダオネ:数ある上映作品の中から私の作品を選んでいただき、なおかつこうしてQ&Aにも残ってくださいましてありがとうございます。 司会:日本の私たちにとっては、このリリア・クンタパイという女優さんを、この映画で初めて知ったという方がほとんどだと思うのですが、フィリピンでホラーの女王という異名を持つ彼女を主演に迎え、彼女の実人生を踏まえながら映画を作ろうと思ったそもそものきっかけですとか、監督とリリアさんの出会いみたいなものをお話いただけますでしょうか。 ハダオネ:自分の映画を撮る前に、プロダクションアシスタントとして現場で5年間働いていました。テレビ、映画の両方です。その時、エキストラ担当として多くのエキストラと接する機会があったのですが、そこでスター俳優とエキストラとの扱いの違いというものを目の当たりにしました。自分が監督としてデビューしたいと思って準備している時にふと思い浮かんだのが、こうしたポスターに名前が載らないような名もなき人たちのことでした。こういった誰にも知られることのない人たちが映画やテレビを支えていて、ある意味、名もなきヒーローといえるのではないでしょうか。 そして、このホラー映画のエキストラとして顔だけはよく知られているのに、名前を知る人はほとんどいないという彼女こそが、まさに私の映画の主人公として適役ではないかと考え、キャスティングすることにしました。 司会:監督の経験が、このドキュメンタリー的な映画の中に収められているということなんですね。 ハダオネ:たぶん、そういうことですね。 司会:実際に、リリア・クンタパイさんに「こういった作品を撮りたい」とオファーに行った時、彼女はどんな反応をされたんですか。 ハダオネ:彼女のところに行って、私が「こういう企画を温めているのだけれど」と説明をしたところ、誰かが彼女を題材にした映画を撮ろうということに、彼女は非常に驚いていました。そこで30分から1時間ぐらい、コーヒーを飲みながら彼女と話しをして、最終的に彼女は「イエス」と言ってくれました。 質問:監督の2作目以降とぜんぜん違う作品だということを、たいそう面白く興味深く観ていたのですが、それでもやはり優しい視点というのは変わらないなというように思いました。 ちょっとマニアックな質問で申し訳ないのですが、この作品が2011年で、2作目の『Beauty in a Bottle』まで3年あくんですね。そして、『Beauty in a Bottle』を公開したと思ったら、同じ年に突然3本の映画を発表しています。この3本の映画は、ものすごくいい映画なんですけど、ちょっと地味でどちらかというと通好み、大ヒットするような作品じゃないなと感じたのですが、翌年から監督はトップスターを起用したバリバリのメジャー作品に移行していきます。 そこで質問なんですけど、突然3本の作品を撮るようになった何かターニングポイントのようなものがあったのでしょうか。そして、翌年から本当にトップスター、ココ・マルティンとトニー・ゴンザガを起用して撮るようになったんですけど、それはやはりその3本の作品が評価されたからということなんでしょうか。 ハダオネ:そう、2011年に発表された本作が私の最初の作品です。そして、おっしゃるように次作まで3年だけ期間があきました。なぜかというと、『リリア・カンタペイ、神出鬼没』を作ったあとで、私はまだ映画監督、映画製作について未熟で、もっと学ばなければいけないと感じたからです。ただ次の作品を撮ればいいというものではなくて、きちんと準備をした上で撮りたいと考えました。そのため、暖めていた3本の企画をリリースするのに3年かかってしまったのです。さいわい、その3作のうちの1作がフィリピンのインデペンデント映画としては最高の興収記録を打ち立て、そのおかげでフィリピン最大の映画スタジオであるスターシネマからロマンティック・コメディを撮らないかと声をかけてもらえました。私自身、ロマンティック・コメディが大好きで、ノーラ・エフロンが脚本を書いた『恋人たちの予感』とか『ベスト・フレンズ・ウエディング』のような映画が大好きなんです。そういう経緯があって、とうとうトップスターを起用したラブ・コメディを撮るという人生が私に与えられたというわけです。 司会:いまの質問の中にありましたように、現在はメジャー作品で活躍をされている監督ですが、そうなったいま現在から振り返って、こうして最初期の作品が上映されるということは、どんなお気持ちでしょうか。 ハダオネ:歳をとったなあと思います(笑) この作品はもう8年前になるのですね。本当に低予算の作品で、100万ペソの予算で撮りました(日本円にしておよそ210万円程度)。友人たちと情熱をこめてとった作品です。ビートルズの歌にあるように「友だちからのほんの少しの助けがあれば、ほんの少しの手助けで頑張れる」という感じですね。でも、こうやって振り返っても、エキストラの置かれた境遇というものはいまだに同じで、そういう意味ではきわめて今日的な作品でもあるなとあらためて思いました。 ※例によって、このマニアックな最初の質問は僕がしたものでした。2014年に公開された3本というのは『Beauty in a Bottle』『That Thing Called Tadhana』『Relaks, It's Just Pag-ibig』で、そのうちの『That Thing Called Tadhana』が「Cinema One Originals Film Festival」で主演女優賞、観客賞、長編映画部門最優秀賞、「Gawad Tanglaw Awards」で主演女優賞を受賞し、興行的にも大成功を収めたのでした。ちなみに、日本では大阪アジアン映画祭で上映され、現在ではネットフリックスでも配信されています。 あまりにもマニアックな質問で、こんな質問をしてもいいものかとも躊躇したのですが、日本にここまで監督に注目している観客がいるのだということを伝えられたのはよかったのかなとも思っています。 もっとも、某S山氏からは「広報の人に「質問してよ」って言われたんですけど、最初にあんな濃厚な質問が出ちゃうと次に質問する勇気が出なかったです(苦笑)」と言われてしまったし、某女史からは「Q&Aでえらく詳細かつマニアックな質問をする男性がいて、「まるでよしださんみたいな人だな」と思ってチラ見したらよしださんでした」と言われてしまったのでした(苦笑)。 質問:とても面白い映画をありがとうございます。この映画はドキュメンタリータッチのようでいて、ある種のフィクションのような映画でもあると思えて、なんか、あいまあいまでコメディ要素があって、失礼ですけど、リリアさんはなんかひとつひとつに面白さがあって、それで、なんか、エンディングはしっかり押さえて、なんか、感動できる感じで、そう思った時に、この映画はなんか、あいまあいまで名言だったり、人に何かを伝えられる映画だと思うんですけど、その、コメディを混ぜたことで、この映画をより大衆向けにしたかったのかというのが、まずひとつ目の質問で、この女優、このリリアさんという女優さんが賞を獲得して終わると思うんですけど、これが実際にもし獲得できなかった場合は、どのようにしてエンディングを迎えようとしていたのか、どういう終わりを考えていたのかっていうのをお聞きしたいです。 ※時々、何を言いたいのか、何を聞きたいのかが、まるで整理できていない質問があってイライラさせられることがあるのだけれど、その典型的な例として敢えて編集せずに発言をそのまま採録してみました。貴重な時間なのだから、もう少しシンプルに質問しましょうよ。しかも、映画の最後でリリア・クンタパイは助演女優賞を受賞していないんです。受賞した女優が、彼女を舞台に上げて、トロフィーを持たせてあげて、栄光を分け与えるというちょっと感動的な展開があるものの、受賞したわけじゃないんです。それに、これはドキュメンタリーではなくてあくまでもフィクションなので、「もし獲得できなかったら」という質問はまったく的外れなわけですね。いやはや。 ハダオネ:この映画の手法はモキュメンタリーと呼ばれるもので、モッキング(ふざける)とドキュメンタリーを合成した用語で、ドキュメンタリーの形式を模したものなんですね。ですから、脚本があります。95パーセントは脚本に沿って演技をしていて、残りの5パーセントがアドリブです。えっと、最初の質問はなんでしたっけ? (通訳が再度質問を伝える) なぜコメディというスタイルをとったかというと、やはり観ている方が共感しやすいだろうと思ったからです。楽しみながら観ることができ、そして笑えるシーンがあればあるほど、最後の方での彼女の苦しみというか、心の痛みが伝わるだろうと考えました。彼女が賞をとれなかった瞬間に、グッとくるのではないかと思ったのです。 脚本がありましたので、あのエンディングは最初から決まっていました。もし、この映画を撮り直すとしても、あるいはいま振り返って他のエンディングを考えたとしても、あの終わり方で良かったと思います。というのも、エキストラにも光があたるべきだと私は考えています。賞をとった大スターがそういうことをちゃんと認識して、リリアさんにスポットライトを分けてあげるという展開の中に、そういう私のメッセージがこめられているからです。 実はこのあと、『リリア・カンタペイ、神出鬼没』が「Cinema One Originals Digital Film Festival」という映画祭で賞をとった時に、彼女は主演女優賞を受賞しているんですね。そしたら彼女、まったく予想していなかったものですから、あれだけいろいろと考えていたのに、授章式で謝辞を述べる際にまったく人の名前が出てこなかったんです。あとで、テレビのインタビューを受けた時には、いろいろな人の名前を並べることができましたけど。 さらにつけくわえますと、リリア・クンタパイは3年前(2016年)に亡くなりました。でも、その前に主演女優賞を受賞し、単なる名もなきエキストラではなく、ちゃんと女優として彼女が認められたということは、本当に良かったと思っています。 【シンポジウム:ホラー女子会の秘かな愉しみ】 〈登壇ゲスト〉 ☆アントワネット・ハダオネ(監督/フィリピン) ☆シーグリッド・アーンドレア P・ベルナード(監督/フィリピン) ☆マティ・ドー(監督/ラオス)  ※左からベルナード監督、ハダオネ監督、マティ・ドー監督 『リリア・カンタペイ、神出鬼没』が上映された会場で、3人の女性監督を迎えての「ホラー女子会の秘かな愉しみ」と題したシンポジウムが開催された。『リリア・カンタペイ、神出鬼没』を観ていた人は、そのまま会場に残ってこのシンポジウムを観覧することができ、そうでない人も無料で入場できるという企画である。 登壇ゲストは、フィリピンのアントワネット・ハダオネ監督(Antoinette Jadaone)、シーグリッド・アーンドレア P・ベルナード監督(Sigrid Andrea P. Bernardo)、ラオスのマティ・ドー監督(Mattie Do)。 以下、フィリピンの2人の発言を中心に、様子をレポートしています。 司会者が3人の女性監督にホラー映画に関するネタを振ると、マティ・ドー監督はノリノリでホラー映画について語るのだけれど、フィリピンの2人からは、こんな発言が飛び出してきてしまう。 ハダオネ:私ははっきり言ってホラー映画が得意とは言えません。ただ、前に観て、ずっと心に巣食っている作品は日本の『リング』です。私の作品『リリア・カンタペイ、神出鬼没』のリリアさんは、フィリピン映画におけるホラークイーンとして知られた人でした。フィリピンにおいてホラー映画というのは、怖くてしかも笑える映画がメインとなっています。それが、いちばん売れる、観客を集められるホラー映画なんです。 ベルナード:私は、ホラー映画が本当に嫌いなんです。だから、ホラー映画を観るということはありません。本当に怖いんです。こうやってホラー映画の話をするだけでも怖いんです。ホラー映画の脚本を書いてみようと試みたことはありました。でも、2行書いただけで怖くなってやめてしまいました。私が好きなのは、心理サスペンス、心理スリラーといった作品です。そういった作品では、憎むべき対象として登場する存在を殺すことができます。でも、それがホラー映画になってしまうと、悪魔だったりいろいろな恐ろしい存在が登場してきて、ぜんぜん殺すことができないので、ホラー映画は好きじゃないんです。 しょっぱなの発言でシンポジウムのテーマそのものが一瞬にして崩壊してしまう。ホラー映画が好きなのはマティ・ドー監督だけ。ハダオネ監督はちょっと空気を読んでホラー映画に言及してはいるものの、まったくホラー映画に興味がないのは明らか。ベルナード監督にいたっては、はっきり「ホラー映画は嫌い」と断言しているし。いやあ、司会者、焦っただろうなあ。 ちなみに、マティ・ドー監督は今回、『永遠の散歩』というホラー風味のSFで東京国際映画祭に招待されていたし、前作の『Dearest Sister』という作品も死者の霊が宝くじの当たり番号を預言するというホラー映画だった。間違いなくホラー映画は好きなのでしょう。 だけど、ハダオネ監督にしても、ベルナード監督にしても、ホラー映画を撮ったことは一度たりともないし、ホラー映画っぽい要素を持った作品ですら撮ったことはない。だから、その2人を招いて「ホラー女子会の秘かな愉しみ」などというトークショーを企画したのがそもそも大間違いというもの。ハダオネ監督がホラー映画に出ていた脇役女優を主人公にしたモキュメントを撮ったから、ベルナード監督の最新作がショッキングなサスペンスだから、「きっとホラー映画も好きなんだろう」と思ったのかもしれないけれど、いくらなんでもそれは無理。 それでも、なんとかトークショーを軌道に乗せようと頑張る司会者。「ホラー映画やサスペンス映画における恐怖を描く難しさについてもお話しいただければと思います」と話題を振る。で、それに対するベルナード監督の発言がこれ。 ベルナード:私、ホラー映画は怖くて観ることすらできないのに、描くことなんてできません。 わはは。おかげで話は盛り上がらないし、中央に座らされたハダオネ監督も手持ちぶさたそうにしているし、いやあ、実にゲストに対して失礼な企画だよなあ。 ただひとり、ラオスのマティ・ドー姐さんがマティ・ドー節をたっぷり披露してくれて、それはそれで面白かったのだけれど。なにせ、マティ姐さん、平気でFで始まる4文字言葉を交ぜて喋るからなあ。 それでも、なんとか「恐怖」というキーワードで話を引き出そうとする司会者。 ベルナード:いままではずっと、ラブコメとかロマンティックなものを撮ってきたのですが、今回の私の作品『それぞれの記憶』はサイコスリラーで、私にとっては本当に初めての試みなんですけど、心理的なものを追求しています。そのキャラクターがいちばん恐れていることを知るには、そのキャラクターがいちばん好きなものが何であるのかを知らないといけないのだと思います。自分がいちばん愛するもの、大切なものを失うということほど、怖いことはないですから。何かを失うということ、何かが人生から欠けるということ、それこそが恐怖なのだと思います。 マティー・ドー:その喪失感というものを描けるから、私はホラーが好きなんだと思います。あるインタビューでも答えたんですけど、ロマンスやコメディーは場合によっては文化的になかなか理解しづらいこともありますよね。例えば、恋に落ちるということの描き方も、タイ人、ラオス人それぞれで違うから、なかなか共感できなかったりします。アメリカ映画を観ていると、なんでこんなひどい男に彼女は恋をするんだろうとか、絶対にセラビストにかかった方がいいようなサイコだからやめたら、とか思うことがあります。だけど、そういった痛みとか何かを喪失するとかいう感情は共通なのだと思うんです。 ハダオネ:いま準備している、ある女性の成長を描いた作品が、ある意味いちばんホラーに近いのかなと思います。怖いという感情をうまく描くには、主人公がまず最初に、自分で自分をコントロールできることが大事だと思います。その後に自分をコントロールできなくなり、自分では何も手を出せない、他の何かによって自分の運命が左右されていく。それはとても怖いことですよね。 少しは話が出たけれど、とてもこれ以上話が広がりそうにはない。さすがにこれでは無理と思ったのか、ホラー映画の話を諦めて話題を切り替える司会者。まだ始まって20分もたっていないのに。 司会者:映画業界で女性監督として活躍するというのは、まだまだ数が少ないと思いますので、皆さんはやはりそういった「女性が活躍する」というものを背負っている意識があるのでしょうか。また、女性が映画の現場で働くということについて、何か伝えたいことはありますでしょうか。 だけど、ラブ・ロマンス、ラブ・コメディが主流のフィリピンにおいては、ヒット作のほぼ半分は女性監督によるものなので、残念ながらこの質問も完全に的外れなものとなってしまっている。「ベルナード監督、いかがでしょうか?」と振られて、「突然こうやってネタを振られることこそホラーよね」と場内の笑いを取りながら、 ベルナード:実はフィリピンに関して言えば、女性監督はたくさんいるので、それが問題視されるとか映画が撮れないということはありません。インデペンデント映画であれ商業映画であれ、女性監督もたくさん撮っています。ただ時に、女性はラブストーリーやテーマの軽いものを撮りがちだとか、そういう見方をされることはありますけど。それが悪いというわけではないんですけども、女性の監督にも、サイコスリラー、ホラーといったジャンルにどんどん挑戦していってほしいと思います。 ハダオネ:フィリピンにいるということは、女性監督としてはとても恵まれていることだと思います。例えばハリウッドでも、女性監督にはなかなかチャンスが与えられていません。だけどフィリピンの場合、男性、女性、LGBTなどといったことに関する差別も偏見もなく、撮りたい人には撮るチャンスが与えられており、それは素晴らしいことだと思います。ただひとつ、チャンスが多く撮る人が多いがゆえに大量生産的になるというか、ひとつひとつの作品にたっぷり時間をかけることができないという弊害はあります。さまざまな準備や脚本を練るということに充分な時間を割けないという点は、短所だと思います。でも、チャンスが多いという点は、素晴らしいですよね。 そして、またしてもマティ・ドー節が炸裂。女性が映画を撮るという環境において、フィリピンとラオスではあまりにもかけ離れすぎているのだろう。というよりも、映画を作るという環境そのものが違いすぎるのだろう。だけど、これではマティ・ドー監督の独演会になってしまうし、ハダオネ監督はまたしても手持ちぶさたそうにしてしまうし、とうとう司会者は「せっかくですので、会場の皆さんからも質問を受けつけていきたいと思います」と会場に救いを求める。 だけど、誰も手をあげようとしないんだよなあ。仕方がないので、自分が手を上げる(笑) 自分:ベルナード監督、実はホラー映画に向いていると思いますよ。例えば、北海道で働いているフィリピンの女性が、失恋のショックで失明してしまったとします。そこに、見知らぬ男性が近づいてきてやたらとつきまとってくる。この設定、ホラーだと思うんです。監督は、その設定で映画を撮っていらっしゃいますよね。どうでしょう(笑)」 ベルナード監督の『キタキタ』を観ていない人にはまったく通用しないギャグでした。だけど、通訳の人がそのニュアンスをうまく訳してくれないものだから、大まじめに答えられてしまう。 ベルナード:あれはストーカーの映画じゃありませんよお。知らない相手であっても、助けをさしのべることで、それがまわりまわって親切心が返ってくるという…。ホラー映画じゃないですよお。 自分:でも、ちょっと変えればホラーになったと思いますよ(笑いながら) ベルナード:そういう意味では、私の映画はどれもホラーになりえますね。要はどう定義するかということでしょう。というよりも、愛というのは結局、必ずホラーの要素が潜んでいるものなのだと思います。もしあなたが人を愛しているのなら、必ず「怖れ」を感じているでしょうし、もし「怖れ」を感じていないのならば、それは愛ではないのだと思います。 司会者:ベルナード監督の『それぞれの記憶』も愛のお話で、私も拝見させていただきましたが、怖いと思うところがたくさんありました。愛は怖かったです。 マティ・ドー:なんだ、結局ホラーが好きなんじゃない。遠慮しないで仲間に入りなさいよ(笑) ぜんぜん質問じゃなかったけど、これが呼び水となって、他の人からも質問が出てくるようになったので、結局はよかったのかな。 質問:リリア・クンタパイさんが亡くなってしまった今、ホラー映画でこの方を起用したいという人はいるのでしょうか。 ハダオネ:彼女に取って代わる人なんていないし、彼女のような人は他にいないと思います。『Shake Rattle and Roll』という毎年公開されていたオムニバス形式のホラー映画のシリーズがあって、彼女はいつもそれに出ていました。だけど、フィリピンでのラブコメ人気に押されてホラー映画というジャンルが衰退し、リリアさんにもなかなか仕事が入らなくなってしまいました。そのため、ホラー以外のジャンルのエキストラ、通行人とかレストランで食事をしている人とか、そういったあまり目立たない役も受けいれなくてはならなくなってしまいました。 質問:日本で最近ヒットした『カメラを止めるな!』という映画がありますが、その映画の中で主人公の監督がテレビ局に頼まれたのが、「早い、安い、質はそこそこ」という作品を撮ってくれということでした。もし自分がこのような依頼をされたら受けますか? マティー・ドー:フィリピンやラオスではどこも安く撮らされます。25万ドルで今回の作品を撮ってますが、私の中ではそれでもすごく高い予算でした。 ハダオネ:フィリピンでは短い期間で映画を作らないといけないので、早いということがすごく重視されます。2ヶ月でプリプロダクションから、撮影、編集、上映まで持っていかなければいけません。予算に関しても、低いところでいうと10万ドルからスタートして30万ドルぐらいまでといったところです。 ベルナード:私は安すぎる予算だったらやらないですね。というのも既に充分安いので、それ以上叩かれたら撮りようがないですから。本当にお金が限られていたら、もうクルーからなにから全部自分でやって、お金を独り占めします。 マティー・ドー:時間だけは妥協したくないですね。時間だけはきちんと確保したい。私の場合、起用しているのが素人の役者です。クルーに関しても、もう何も無いところから立ち上げています。今回の『永遠の散歩』のクルーは20人でした。私にとってはちょっと多すぎるんじゃないかと思ったくらいです。やっぱり素人からいいパフォーマンスを引き出すには、きちんと時間をかけて環境を作ってあげることが必要なわけです。だからそこを削られるくらいなら私も自分でやります。私のクルーは撮影もやれば、カメラ操作もするし、お皿も洗って、演技もしています。私自身もメイクを担当して、衣装も担当して、監督もしながら、カメラ部のこともやっています。そういう状況なんですよね。 ベルナード:私は通常、一番安くても20万ドルとか30万ドルで、それ以下のものはオファーされても受けないように自分で線を引いています。ロケーションが1ヶ所で俳優が2人とか3人くらいなら受けられるかもしれませんが。なぜあまり安い予算のものを受けないかというと、私が受けてしまうと結局、他の監督たちも同じことを強いられてしまうからです。そんな超低予算のものを受け続けていると、それが基準としてまかり通ってしまうわけです。ですから、若手の新人監督が若いということで低予算で受けてしまうとなると、1作目はそれでもいいかもしれませんが、2作目、3作目も同じ状況となると好ましいことではないですよね。 マティー・ドー:時間ということで言えば、日本でも本当に短い時間で映画を撮ることを要求されていますよね。1週間から10日で撮ったりとか。それというのも、やはり長時間労働が許されている、それがまかり通っているからです。でも、そうなればクルーだって疲弊しますし、危険も大きくなります。実はつい最近、フィリピンの撮影現場で俳優の方が亡くなったのですが、それも色々なことで注意が散漫になった結果として起きてしまったことでした。そういうことが起きないためにも、長時間労働を良しとしてはいけません。あと、そういった要求を映画監督にむりやり強いるようなことはしないで欲しいですね。大切なのは、自分が気持ちよく、心地よく仕事ができるということですよね。ただ、フィリピンと日本は物価が高いですから、ラオスとは全然違います。私の今回の作品では、クルーが休憩できるように、トイレと水が流れる小屋を作ったんですけど、5000ドルで建てることができました。こんなことは日本やフィリピンでは無理だと思います。 ※なお、本稿の採録にあたっては、以下のサイトを参考にさせていただきました。 https://www.neol.jp/movie-2/90330/ トークショーのあとは、例によってロビーでいまの3人が出てくるのを待ってサインをもらう。 アントワネット・ハダオネ監督には、『リリア・カンタペイ、神出鬼没』のポストカードの他に、『All You Need Is Pag-ibig』のDVDにサインを入れてもらう。 「このDVD、どうやって手に入れたの?」と質問されたのだけれど、「フィリピンのCDやDVDを扱う専門の業者が日本にいて、そこで買った」という説明が煩雑なので、ついつい「インターネットで」というひと言に逃げてしまった(笑)  シーグリッド・アーンドレア P・ベルナード監督には、このあと観ることになっている『それぞれの記憶(Untrue)』のポストカードにサインを入れてもらう。本当は、名作『キタキタ』のポストカードとも思ったのだけれど、やっぱり東京国際映画祭でサインをもらうからには、その時の上映作品のポストカードだよね。 そして、ラオスのマティ・ドー監督にも『永遠の散歩(Bor Mi Vanh Chark)』のポストカードにサインを入れてもらい、「あなたの1作目の映画『Dearest Sister』を観てます」と話しかける。そうしたら、「あれは1作目じゃなくて、2作目よ。ねえねえ、どうやって観たの?」と切り替えされて、その返答に困ってしまった。国際交流基金アジアセンターが『Dearest Sister』の上映会を企画した時に観たって、英語でどう言えばいいのさ。シンプルに「日本で上映された時に」と答えたら、さらに何か質問を追加されたのだけれど、その英語が聞き取れない。何度か聞き返して「ごめんなさい。英語がダメダメなもんで」と言い訳して逃げてしまう。  ちなみに、『Dearest Sister』が上映された時にはマティ・ドー監督を招いてのトークショーもあり、その時のマティ・ドー監督の「姐さん」としか呼びようのないキャラクターにすっかり魅了されて、今回もサインをもらおうと思っていたのである。もっとも、マティ・ドー監督の『永遠の散歩』はスケジュールが合わずに観ることができないので、むちゃくちゃ申し訳ないんだけどね。 【それぞれの記憶(Untrue)】2019年 監督:シーグリッド・アーンドレア P・ベルナード キャスト:ジーアン・リム、クリスティン・レイエス  ※ベルナード監督のサイン 本日2本目は、シーグリッド・アーンドレア P・ベルナード監督の『それぞれの記憶(Untrue)』。 ベルナード監督と言うと、どうしても北海道ロケをした名作『キタキタ』が思い出されてしまうのだけれど、今回はジョージア(グルジア)でロケをしたサスペンススリラーだ。 血だらけで、片目がほとんどふさがり、額に大きな裂傷を負った女性が、警察署で「私の夫は異常者でした」と語り出すシーンで映画は幕を開ける。その女性はふたりのそもそもの馴れ初めから話し始める。 ジョージアでワインを作って販売しているホアキン(ジーアン・リム/Xian Lim)は、ある日、ショートカットを真っ赤に染めたマーラ(クリスティン・レイエス/Cristine Reyes)という女性と出会い、じきにふたりはつきあい出す。だが、初めてベッドインした夜、ホアキンは「縛られたことはあるかい」と言いだし、SMプレイにマーラを誘う。それでも、温厚そうなホアキンとのつきあいを続けるマーラ。やがて、プロポーズされて結婚するのだが、次第にホアキンの様子がおかしくなっていく。車を運転している途中に突然「制服の少女をはねた!」と大騒ぎを起こし、幻視、幻聴に悩まされるようになる。マーラは精神科医にかからせようとするのだが、ついにはホアキンはマーラに手をあげてしまう。 ところが、ホアキンの回想では話はまったく逆となり、SMプレイを始めたのも、車の助手席で突然「制服の少女をはねた!」と叫んだのも、異常な行動をとるようになって、ついにはホアキンに暴力をふるうようになるのもマーラの方なのだった。 はたして「それぞれの記憶」のどちらが真実(True)であるのか、嘘(Untrue)であるのか、まったく分からないまま観客は監督の巧みな演出によって翻弄されていく。どんどんエスカレートしていく狂気。だが、やがて、ショッキングな真実が観客に明かされ、さらにショッキングなエンディングを迎えるのであった。 『キタキタ』もある意味ショッキングな展開の作品であり、視点を変えればそれまで観ていた物語がまったく異なる様相を見せるのだという映画であった。そういう意味では、180度異なるように思えるこの映画も『キタキタ』の兄弟なのだと言うことができよう。 それにしても驚くべきは、主役のふたりを演じたジーアン・リムとクリスティン・レイエスだ。従来のイメージとまったく異なるではないか。 クリスティン・レイエスは、かつて『ホスピタル・オブ・ザ・デッド 閉ざされた病院』というホラー映画を観ているし、最近では『マリア』というアクション映画に出たりもしているので、それなりに多彩な女優であると思ってはいたが、それにしても驚くべき豹変ぶりだ。 しかし、さらにジーアン・リムの方はいままでのイメージとかけ離れている。ジーアン・リムはずっと、爽やかな若者といったイメージの役ばかりだったのだ。それが今回は、完全な異常者である。しかも、もっと線の細い印象だったのに、今回は重量感のある印象なのである。なんだ、この変貌ぶりは。 それにしても、2人とも、よくまあこれだけ従来のイメージをぶちこわす役のオファーを受けたものだ。 これについては、のちほどQ&Aで監督に確認をしたので、そちらをお読み下さい。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 〈登壇ゲスト〉 ☆シーグリッド・アーンドレア P・ベルナード(監督) ★ボーイ・イニゲス(撮影監督)  ベルナード:(日本語で)こんにちは。私の名前はシーグリッドです。はじめまして。ありがとうございます。 (英語で)本日は、『それぞれの記憶』の上映にお越しくださいまして、まことにありがとうございます。東京国際映画祭に対しましても、『それぞれの記憶』という作品の代表として、この撮影監督のボーイと私とを招待してくださいましたことに、心からお礼を申し上げます。 今回は初めての上映でしたが、もう一度、10月31日の朝10時から2度目の上映があります。もし、気に入っていただけましたら、ご友人、ご同僚、ご家族の皆さまにも、ぜひ観にいらっしゃるようにとお勧めいただければ嬉しく思います。 イニゲス:いつもはライトの後ろ側にいるのですが、今日はライトの前にいるので、ちょっと戸惑っています(笑) 皆さま、本日はご来場いただきましてありがとうございます。そして、東京国際映画祭にも心からお礼を申し上げます。 司会:本当にラストがとてもショッキングな作品でした。その前までは、どちらが本当のことを言っているのか、妄想なのかなんなのか、すごく惑わされながらもショッキングな結末にいたるという、とても素晴らしい脚本だったと思います。監督は今回、脚本も兼ねていらっしゃいますけれども、この物語をどのようにして思いついたのでしょうか。また、脚本の執筆で苦労された点などありましたら、お話しいただけますでしょうか。 ベルナード:これは私にとって5本目の長編作品となります。もしかしたら、私の以前の作品をご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、今までの4本は、ロマンティックコメディを含めて、いずれもラブストーリーでした。本作が初めてのサイコスリラーということになります。 私はいつも、自分がそれまでやってきたことと違うことをやりたいと思ってきました。そこで今回は、サイコスリラーに挑戦しようと決めたわけです。 最近は、メンタルヘルスの問題を抱えている人が非常に多くいます。そうした精神病に苦しんでいる人たちの話をとりこんだ作品にしたら面白いのではないかと考えました。さらに、この作品では復讐について、愛について、そして内なる悪魔との戦いについても描いています。 それから、この映画を初めて観る方は、最初のうちはこれが犯罪についての映画なのか、それともホラーなのかと迷いながら観るのではないでしょうか。しかし、最終的にはこの映画はドラマ、それも愛についてのドラマであり、従来の私の作品とはたいそう色合いが異なるものであるとわかっていただけると思います。そしてまた、すべての嘘にはいくばくかの真実が含まれているということも、おわかりいただけるのではないでしょうか。 司会:撮影監督でいらっしゃるイニゲスさんにもお伺いいたします。全体的にブルーの色彩が強調されていたように思うのですが、それは監督と相談した上での映像だったのでしょうか。また、マーラの髪の色であるとか、そうした色についてもお話いただければと思います。 イニゲス:そうですね。映画のムードをどのようなものにするかということについて監督と話し合って、ブルーを基調にしました。ブルーというのは、この物語の暗さ、闇というものを表現する上で、とても効果的だと思ったからです。 ベルナード:マーラの赤い髪についてですが、ジョージアという国にはフィリピン人はわずか30人しか住んでいません。私は、取材に行った時に、その30人全員に会いました。その中に、髪を赤く染めた女性がいました。どうして?と聞いたら、ジョージアではあのように赤に染めるのがとても流行っていたので、みんなと同じ色に染めれば目立たないし、みんなの中に溶け込むことができるからということでした。 質問:とても心理描写が豊かで、なおかつジョージアのワインが飲みたくなるような映画でした。 シーグリッド監督は『キタキタ』で北海道ロケをされて、それが大成功でフィリピンから北海道に来る観光客が随分増えたとうかがっていますが、本作はジョージアが舞台となっています。どうして本作ではジョージアを舞台に選ばれたのでしょうか。また、ジョージアの政府等から、なにかしらロケに協力などがあったのでしょうか。 ベルナード:私は、この作品の舞台として、フィリピン人があまり暮らしていない場所を探していました。皆さんご存知のように、世界中どこに行ってもフィリピン人がたくさん暮らしています。そこで、どこを舞台にしようかと撮影監督のボーイに相談したところ、彼が「ジョージアはどうだろうか」と提案してきました。最初、私はアメリカのジョージア州のことかと思いました。「ジョージア州だったらフィリピン人がたくさんいるじゃないの」と思ったのですが、そうではなくて国、ジョージア国のことでした。それまで私はジョージアという国についてはまったく知りませんでした。そこであれこれ調べてみたところ、とても美しくて、なおかつミステリアスなところで、私が書いていた作品の舞台としてパーフェクトな場所だと思えました。 そこで私はロケハンのために、実際にジョージアに1ヶ月ほど住んでみました。ボーイは1週間しかいませんでしたけど。その時にいろいろと文化についても学び、それを映画に取り込んでみたつもりです。 あと、ジョージア政府からは、まったくなんのサポートもありませんでした。とはいうものの、ジョージア領事館からは、多少のサポートはしてもらいましたし、フィリピンでこの映画を観てもらったときには、これはぜひともジョージアでも上映したいと言っていただけました。 質問:劇中でジョージアのフォークシンガーの人たちが唄っていますが、あれはどういう内容なのでしょうか? レクイエムのようなものなのでしょうか? あと、撮影監督のイニゲスさんにお聞きしたいのですが、役者を真上から撮るシーンがありましたが、あれはアルフレッド・ヒッチコックタッチの映像を意識したのでしょうか? ベルナード:ドゥ・ゴーリーというポリフォニー(多声音楽)を唄っているグループです。映画の中には3つの詠唱場面があり、最初のものが愛について、2つ目のものが痛みについて、3つ目のものが死者についての歌でした。それぞれの歌は、それぞれのシーンを象徴したものとなっています。ジョージアの文化を描くためにも、どうしても彼らの歌を入れたいと思っていました。 (ちょっと調べてみたところ、独自の発展を遂げたジョージアのポリフォニーというのはたいへん有名で、ユネスコの無形文化遺産の「代表一覧表」にも記載されているとのこと。) イニゲス:実はわざわざ真上から撮ろうとしたわけではなく、あれは撮影現場やセットの制約のためにそうなったということが多かったように思います。もちろん、下から人を撮ればその人は大きな人に見えますし、上から撮れば小さく見えるという、そういう基本的なルールはわきまえた上で撮っています。 質問:とても面白い映画でした。ありがとうございます。 ボーイさんにお伺いしたいのですが、特に印象的なシーンとか、苦労したシーンがありましたら教えていただけますでしょうか。 イニゲス:すべてのシーンです。ほとんど、苦労ばかりでした。夜のシーンがたくさんあるのですが、予算がたいへん少なかったものですから、それを全部昼に撮って、そのうえでなんとか夜のシーンに見せないといけないという苦労がありました。ワイナリーのシーンも本当は夜のシーンですが、あのあたり全体にライトをあてるなどという資金はとてもありませんでしたから、昼にとって色調整をしました。 司会:全部のシーンが大変だったというお話しでしたが、監督からもぜひ、監督としてとりわけ苦労されたということをお教えいただけますでしょうか。 ベルナード:いちばん苦労したのは、演技をつけるということでした。役者さんたちには10日間の演技のワークショップに参加してもらって、色々と稽古をしたのですが、とにかく2人とも複数のキャラクターを演じ分けなければならないので大変でした。特に女優さんの方は3つのキャラクターを演じるわけですから、毎日、「いま貴女はこの役をやっているのよ。あっちじゃないのよ」と、いちいち注意をしなければなりませんでした。その他にも、いろいろなシーンについて研究しなければいけないし、ストーリーにもより深みを持たせなければいけないし、とにかく大変でしたけど、それでもいちばん難しかったのは、やはり演技をつけるということでした。 イニゲス:いま監督は、なんら自慢することなく話してましたけど、演技をつけるということに関してはとても素晴らしい仕事をされたと思いますよ。 質問:今の話とちょっと絡むと思うのですが、主役を演じた2人の役者さんの従来のイメージと、劇中のキャラクターとがまったく違っていて、ものすごくびっくりしました。これは、役者にとってもかなりチャレンジな仕事だったのではないかと思うのですが、オファーがあったときの、こういうキャラクターをやるんだと言われたときの、2人の反応はどうだったのでしょうか? そして、フィリピンの観客にとっても、これはびっくりするキャラクターだったと思うのですけど、フィリピンの観客の反応はどうだったのでしょうか? ※この質問は僕がしたものなのだけれど、通訳の方が後半の質問を「フィリピンの観客のこの映画に対する反応はいかがでしたか?」と訳してしまったのにはガッカリ。そういうことを聞きたかったわけじゃないのに。 ベルナード:この脚本を書いている時点では、あの2人の俳優のことはまったく念頭にありませんでした。あの2人については、プロデューサーが「あの2人を使ってほしい」と言ってきたのです。 私は2人を起用するにあたり「あなたがた2人は、この役にはぜんぜん合わないと思います」と率直に伝えました。そのうえで「でも、どうしてもこの役を演じたいのであれば、条件があります」と切り出しました。女優に対しては「まず、髪を切ってください」と。私はカツラをかぶせるようなことはしたくなかったのです。男優に対しては「あなたはハンサムすぎます」、彼はモデルですからね、「今から体重を10キロ近く増やしてください。そして、口ひげ、あごひげをはやしてください」と。 さらに「私と演技指導のコーチと2人で、あなたがたに演技の指導をします。それでもやりたいという情熱があるのならば、あなたがたを起用したいと思います」というオファーをしました。2人はその条件を受諾し、その結果はご覧の通りです。私自身としては、とてもよかったと思うのですが、とりわけ男優にとってはとても難しかっただろうと思います。それまで彼は、ロマンチックな映画でとっても優しい役、優男のような役ばかりをやってきたのですから。女優さんの方も、今までは愛人の役が多かった人で、それが今回は3つのキャラクターをこなさなければいけなかったのですから、大変な仕事をしてくれたと思っています。 イニゲス:実はですね、さきほど何がいちばん難しかったかという質問がありましたが、私がいちばん大変だったと思うのは、あの男優の演技でした。(客席にむかって)あの男優さんがうまかったと思われる方は、ちょっと手をあげていただけますでしょうか? ベルナード:(客席中の手があがるのを観て)悪くないってことよね(笑) えーと、二つ目の質問はなんでしたっけ? 通訳:この映画に対するフィリピンの観客の反応です。(だから、違うっての) ベルナード:つい最近、Qシネマ国際映画祭というフィリピンで開催されている映画祭のオープニングで、初めてこの作品を上映しました。私にとって初めてのサイコスリラーですので、とても不安でした。観客がどのように反応するのか、まったく予想がつきませんでした。 でも、観客は皆、映画を観ながら笑ったり、叫んだり、まるでジェットコースターに乗っているかのように反応してくれました。それまで明らかにされていなかった情報が新たに明かされるたびに、ワーッ! ヘーッ!と騒いでくれて、とにかくフィリピンの観客はとても反応が豊かで、そこは日本の観客とはずいぶん違うところですが、とても嬉しい反応でした。 ベルナード監督は、童顔で小柄で、しかも日本人とほとんど区別がつかない容貌で、いかにもそのへんにいそうな女の子といった雰囲気の女性だった。フィリピン人という感じもしなければ、映画監督というオーラもまったく感じられない。本当にそのへんの女の子という雰囲気なのだ。この女の子が、映画スタッフを引き連れて外国まで行って、しかもこんなにも激しい映画を撮ってしまうのかと、外見との落差があまりにも大きすぎて、いささかとまどってしまう。 彼女の作品を知らないジョージアの現地スタッフも、さぞかしとまどったことだろうなあ。 ちなみに、次に観るポール・ソリアノ監督の『マニャニータ』の上映時間が迫っていて、しかもその会場が六本木ヒルズとは道を隔てたEXシアター六本木の方だったので、Q&Aを観ながらも実は気もそぞろだった。 それなのに、最後の最後に他の人の質問が途切れたところで自分の質問をしてしまったのだから、誠にもってアホとしか言いようがない。この映画の上映前に監督のサインをゲットしていたので、Q&Aの後でサインをもらうための出待ちをしないですむということだけはさいわいではあったのだけれど。 【マニャニータ(Mañanita)】2019年 監督:ポール・ソリアノ キャスト:ベラ・パディーリア  ※ベラ・パディーリアとソリアノ監督のサイン 『それぞれの記憶』のQ&Aが終了して「それではこれからフォトセッションに移ります」とアナウンスされると同時に会場を飛び出す。EXシアター六本木での『マニャニータ』の上映開始まであと10分。大急ぎで「TOHOシネマズ 六本木ヒルズ」を抜け出し、六本木通りに降りて、地下道をくぐり抜け、「EXシアター六本木」に飛び込み、地下にあるトイレに駆け込む。長い映画の前にはトイレに行って出すものを出す。そうしないと、落ち着いて映画を観ていられないからね。 で、あわてて自分の番号の席に腰をおろすと同時に上映がスタートする。ふう、間に合ったよ。おっと、スマホの電源を落とさないと。 顔の半分がケロイド状になっている軍の女性スナイパーのエディルベルタ(ベラ・パディーリア/Bela Padilla)が、農村地で狙撃を成功させる場面で映画はスタートする。間違いなく凄腕のスナイパーであった。 だが、その後、軍を除隊させられ、連日、バーでビールを飲み続け、泥酔を繰り返す。この描写が延々と続く。 そんなある日、彼女に1本の電話が入り、長距離バスに乗って移動していく。なんのために移動しているのかは、観客にはいっさい示されない。 電話を寄越した人間に情報料を支払い、ある人物の居場所を教えられる。 かつて、彼女の目の前で両親を射殺し、7歳だった彼女をレイプして家に火を放った男の居場所だ。復讐のために、彼女はその男を捜していたのだった。ここに来て、ようやく彼女の行動の目的が明かされるのだ。 復讐の前に、彼女は偶然出会った神父と会話を交わし、許すということについて教えを乞う。 はたして、彼女は復讐と遂げるのか。それとも、許すことができるのか。 とまあ、そういう映画であったのだけれど、むちゃくちゃテンポが遅い。ヒロインが夜道に立っているだけの映像がずっと続いて、おいおい、この場面をいつまで観ていないといけないんだ?とイライラしてくると、そこにタクシーがやってきて、ようやくヒロインが呼んだタクシーを待っていたシーンだったのだと分かったりする。なに、この無駄に長い場面は。「お前はラヴ・ディアスか!?」と監督の胸ぐらを掴みたくなるリズムの映画なのだ。 しかも、ヒロインが何を考えているのかまるっきり分からず、何を目的に行動しているのかもまるっきり説明されないので、正直、むちゃくちゃ退屈なのだ。復讐のために行動していたと分かるまで、延々と意味の分からない映像を見せられるのである。143分の映画なのだけれど、それ以上に長い映画と感じられてしまう。 実は監督のポール・ソリアノ(Paul Soriano)は、テレビコマーシャルやミュージックビデオの演出で高く評価されてきた人で、僕が観た『キッド・クラフ』『Siargao』という2本の映画は、リズミカルな映像がとっても気持ちのいい娯楽作品だった。それなのに、そういった過去の作品とは真逆の作品を見せられてしまったのである。 理由はその後のQ&Aで明らかになったのだけれど、ラヴ・ディアスと出会い、ラヴ・ディアスを師匠とあがめ、ラヴ・ディアスのような映画を撮りたくなってしまったということなのだった。本人は、映画のリズムが分かってきたといたく満足げに語っていたけれど、ぜんぜんラヴ・ディアスとは違うぞ。めちゃくちゃ退屈だったぞ。 というわけで、少なくとも自分にはまったく不向きな映画であった。自分には不向きな映画なので、評価することもできない。Q&Aの司会進行をつとめていた矢田部吉彦さんは絶賛していたので、この手の作品が向いている人には素晴らしい作品なのだろう。(その後、別の知人もこの映画を支持していたので、向き不向きがあるにしても、高く評価されるべき作品であることは間違いなさそうだ。) なお、この作品では、フレディ・アギラやジョーイ・アヤラの歌がずっと流れている。ある意味、そうした歌がこの映画のもうひとつの主役といえるほど、歌の占める比重が大きい。エディルベルタが延々と酒場で飲んだくれ、酔いつぶれている場面でも、ずっとそうした歌が流れている。 そして、この映画では、もうひとつ別な意味で歌が非常に重要な使われ方をしている。後半の舞台となる地区では、麻薬犯罪に携わる犯罪者の家を警察官が取り囲み、全員で歌をうたって犯罪者に反省を促し、自首させるという試みが実際におこなわれているのである。ギャグとしか思えないその試みによって、実際に自首する犯罪者が後を絶たず、効果を挙げているのだという。その試みが、クライマックスとなっているのだ。 実際に映像で見せられても、「そんなんでどうして極悪人が反省して自首しちゃうんだ?」と説得力を持たないのだけれど、でも、実際にそれで多くの犯罪者が自首しているという実績があるというのだから、世の中わからない。 ドラッグでハイになっている状態で歌で説得されてしまうと、ついついその気になって泣きながら自首してしまうということらしいのだけれど。 主役のベラ・パディーリアは、2016年の東京国際映画祭で『I America(I America)』が上映された際に来日している(もっとも、2回目の上映の前に急遽帰国してしまい、僕が観た回のQ&Aには登壇していなかった)。 主な出演作には『Fantastica』『Camp Sawi』などがある。フィリピンを代表する芸能人一家「パディーリア一族」の一員でもある。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 〈登壇ゲスト〉 ★ポール・ソリアノ(監督) ☆ベラ・パディーリア(女優) 〈司会〉 ★矢田部吉彦  司会:ソリアノ監督、そしてベラさん、本当にこの強烈な作品を東京国際映画祭にプレミアとして持ってきてくださいまして、ありがとうございます。とても興奮して感謝しております。 まずは、監督とベラさんからひとことずつ、ご挨拶の言葉を頂戴できますでしょうか。 パディーリア:ヨシさん、ありがとうございます。 (日本語で)こんばんわ。ありがとうございます。 この映画を観てくださいまして、ありがとうございます。ここに来ることができて、本当に嬉しく思っております。ありがとうヨシ、ありがとう監督。 ソリアノ:あらためてヨシさん、本当にありがとうございます。また、映画祭の関係者の皆さんにもお礼を申し上げます。今回、大好きな日本にまた来ることができ、そして3年ぶりに映画祭にも参加することができ、本当に嬉しく思っています。(ポール・ソリアノ監督は2015年の東京国際映画祭で『キッド・クラフ~少年パッキャオ』が上映された時に来日している。) 今回、ワールドプレミアをコンペティション部門でおこなうことができて、非常に嬉しく思っております。 司会:ちょっと私から基本的な質問をお伺いしたいのですが、まずポールさん。ポールさんはいままで色々なタイプの作品を作っていらっしゃいますけれども、今回は非常にゆっくりとしたペースの心理ドラマで、しかも脚本がラヴ・ディアス監督ということでも話題だと思うのですが、この映画のなりたちについて教えていただけますか。 ソリアノ:私は少し前にディアス監督の『痛ましき謎への子守唄』をプロデュースしたということもあって、それ以来、彼が師匠になって私が学ぶという関係をずっと続けています。ディアス作品のあのようなスタイル、雰囲気が私は非常に好きで、だからこそ彼の映画のプロデュースをしたのですが、トランセンデンタルな映画ということで言えば、日本ですと小津監督がそういう物語性に富んだ映画を作っていた方と思っています。映画作りを初めて13年になりますが、いま、徐々にそういったやり方、流儀に自分自身が入れるようになってきたと感じています。フィルムメーカーとしての自分自身のスタイルが、いま、本作のようなものとして確立しつつあると感じています。 司会:ありがとうございます。そしてベラさん、私、昨日レッドカーペットで初めてお会いして、あまりに映画と違って美しい実物のベラさんに感動いたしました。この作品、どのように出会われて出演するようになったのか、いきさつを教えていただけますか。 パディーリア:ありがとう、ヨシさん(笑) 昨日レッドカーペットでヨシさんに会った時に「ぜんぜん映画と見た目が違うんですね」と言われたのを覚えています。本当にお褒めの言葉をありがとうございます。 『マニャニータ』は、確かに身体的な特徴はあると思うのですが、役者にとっての私が感じたのはそれ以上のものでした。エディルベルタは、内面で非常に多くの悪霊と戦っています。それは、彼女自身、なかなか表に現せるものではないのですが、そこがこの映画のポイントです。 ふだん私は、どちらかというと恋愛物など、いわゆる主流タイプの作品に出ています。こうした実験的な作品への出演をオファーされたのは初めてなのですが、それにイエスと答えて本当に良かったと思っています。 エディルベルタは映画の中で色々な旅を経験していくわけですが、映画の中の彼女の歩みと、私が女優として歩んだ道筋は実は重なるところがあると思いました。この映画は、最初のシーンから最後のシーンまで順番通りに撮影していましたので、彼女の気持ちの動きを私自身も感じとることができました。ポール監督や『マニャニータ』のチームの皆さんの支え、スナイパーとしてライフルをどう構えるかというような特訓を受けるなどの準備をしたこともあり、非常に満足のいくデキになりました。 質問:深い映画だと思いました。ワールドプレミアを鑑賞できて光栄です。ありがとうございます。 この映画は、常に音楽とともにあったと思うのですが、選曲は監督がされたと思います。選曲についてなのですが、幅広い…幅広いと言いますか、数ある選択肢の中からはめていったのか、それとも監督が1曲1曲に強いこだわりを持って決めていったのか、もしくはフィリピンの、なんというのだろう、有名どころといいますか、オーソドックな楽曲で埋めていったのかというのがひとつ目の質問で… 司会:もしかしたら、映画のために作ったのかもしれないですね。 ソリアノ:この物語でいかにして歌詞を通してストーリーを伝えたいと思っていたか、そのことをお伝えできることを非常に嬉しく思います。質問をありがとうございます。 選曲については、かなり苦心をしました。実際に警察が歌っていた曲でもあったので、フレディ・アギラ(Freddie Aguilar)の「Magbago Ka」を参考にし、かなりその時代の音楽や、特に歌詞について研究をしました。その中でも特にジョーイ・アヤラ(Joey Ayala)の歌にこめられている強い核に心を打たれて使うことを決めました。また、オリジナルの音楽もあります。これはラヴ・ディアスが歌詞をつけてくれて、彼が実際に歌ってくれてもいます。ちょうど脚本でいろいろ話をしている時に、歌詞を作ってくれないかと言ったら、その場で応じてくれて、しかもその場で録音してくれたので、その時に録ったものを実際に映画でも使っています。私から彼にお願いしたのは、父が娘にどのような思いを抱いていたであろうか、それを音楽にしてほしいといったものでした。 司会:ありがとうございます。あと、ちょっと時間が遅いので、ひとり1問でもよろしいでしょうか。 質問:(タガログ語で挨拶をしてから、英語で質問)確かラヴさんが曲も作って歌っているのですよね、ということをお伺いしたかったのと、この映画はフィリピンで公開する予定はあるのでしょうか? ソリアノ:正確に言うと、ラヴさんが書いた曲は1曲だけで、それは最後の彼女が涙を流しているシーンと、ベッドで横たわっているシーンで使われています。フィリピンの映画館では、12月4日の公開予定となっています。 質問:ありがとうございました。とても感動しました。僕もやはり音楽の使い方にいたく感動したのですけど、クライマックスの警察のコーラスには、あれが実際に行われたのだということにびっくりしました。東南アジアかミクロネシアだか、どちらだか覚えていないのですが、部族間同士の争いを歌合戦で解決する地域があるということを文化人類学の本で読んだことがあります。何日間も歌合戦をしているうちに憎しみがなくなっていくという対処法となっている地域がいまだにあるということです。ところで、実際に警察がコーラスをするというのは、もともとフィリピンにも風土的にそういうものがあるということなのでしょうか。 ソリアノ:フィリピン人はみな、音楽を愛しています。それは、文化の一部、アイデンティティの一部なのだと思います。みんな歌うことが大好きで、たとえ歌が下手な人でも歌うことが大好きなのです。音楽をとても大切なものだと思っています。 皆さんもご存知と思いますが、フィリピンではいまいわゆる麻薬戦争が行われています。このダバオでも、警察官たちは上の責任者の命令、大統領の命令に従わないといけないわけですが、それでも暴力を使うことはどうしてもしたくないということで、署長がそれならば歌ってみてはどうかと発案したそうです。そこで、歌で、歌詞の力で人々の魂に訴えかけるという行為をしてみたところ、毎日ではないにしても、平和を願うその歌詞の力が結果をもたらし、じきに何千人もの人が自首をしたそうです。この歌うことを奨励していた警察の署長さんに話を伺った時に、「なんで歌うことにしたのですか?」と聞いたら、「薬を使ってハイになっている時ほど、音楽が気持ち良く聞こえるからねえ」なんていうことを、当たり前じゃないかというような口ぶりで話してくれました。実際、歌をうたって聴かせると、麻薬の売人や麻薬中毒者たちが、涙を流して自首をしたそうです。 質問:ラヴ・ディアス監督は、自作を撮る時に事前にちゃんとした脚本を用意せず、当日にその日の分の脚本を俳優に渡したりというようなことをされているそうですけど、今回はどのような形で脚本に参加されたのでしょうか。とても、事前に全部用意されたとは思えないのですが。(これは、僕の質問) ソリアノ:(実に嬉しそうな表情で僕の方を指さし)まさにあなたの言う通りです!(笑) 彼とは何度か顔を合わせて、本作のコンセプトやストーリーについて打ち合わせをしました。メールでのやりとりもしました。そして、何ヶ月もたって彼から送られてきた脚本は、たったの8ページでした。あとは君に任せると言って(笑) そこで、私は自分のビジョンに合わせて解釈を加えたりとか、場面を追加したり、あとは台詞を少しいじったりはしたのですが、基本的には8ページで来たその脚本がベースとなっています。 パディーリア:こんなに短い脚本は初めてでした(笑) 司会:ベラさんは、撮影しながら自分がどうなっていくのかを、日々知っていくという感じだったのでしょうか? パディーリア:確かにとても短い脚本でしたので、その日なにを撮るのかは当日になってみないと分からないということもたくさんありました。でも、ポール監督の頭の中には映画の全体像がちゃんとあって、何を目指しているのかということは最初に教えてくれていましたので、方向性としては理解できていたと思います。 あとは撮影中に、たとえば「ここはこのフレームの中で、ここまでしか動いてはいけない」というような非常に明確な指示をもらうこともありましたし、逆に「エディルベルタだったらどうするのか、ちょっと考えながら自分で演じてみて」と言われたこともありました。役者としては、演出的な指導と、私が自由にできる部分のバランスがとてもよく、たいそうありがたかったです。あとは、なんの指示も受けずに「ただずっと歩いていなさい」という風に言われることもあって、ものすごく体重が落ちました。でも、同時にビールをたくさん飲んで体重が増えたので、まあ結果としては変化なしというところでしょうか(笑) 司会:ありがとうございます。もう1問いけると思うんですけど、いかがでしょうか。もし、いらっしゃらなければ、最初のお客様の2問目にいきたいと思いますが、大丈夫ですか。それでは、最初のお客様の2問目をお願いします。 質問:2問目を失礼します。この映画は、時間の使い方がとても贅沢だと思います。で、なんていうんだろう、その贅沢な時間がもたらすものは数多くあると思うんですね。たとえば主人公の苦悩に対する感情移入をうながすとか、たとえばフィリピンの風景、生活感を知ることもできるし、主人公の生活感や人間性も知ることができ、また、深くこの映画について考える時間もある、という点ではとても有意義にこの時間、贅沢な時間が活用されていると思うのですが、たとえばタクシーを待つにしてもぜんぜん来なかったり、道を歩いていてもぜんぜん風景が変わらなかったり、そういった部分、まあ、私たち日本人が、というか興行映画とかで観る映画は時間をいかに短くするかというのがひとつの要素であると思うんですけども、そこを同時に考えた時に、この映画はもっと短くできて、物語の核心へもっと早い段階で進めて、大筋、趣旨は守り通せたのではないかなとも思うのですが、その点についてお聞かせいただきたいです。お願いします。 (これも、もう少し何を聞きたいのか、ちゃんと頭の中でまとめてから質問しましょうよという、典型的な例として、敢えて編集せずに発言をそのまま再録してみました。ひとことひとこと、ゆっくり考えながら発言しているので、聞いていてイライラさせられる質問でありました。) ソリアノ:実は、長さがどのくらいになるのか、分かっていませんでした。長さが決まったのは、ポストプロダクションに入ってからでした。 私は、とにかくこの主人公を中心に描きたいと思っていました。彼女は、本当に辛い体験を経て、なかなか許すことはできないという思いを抱いています。そういう思いというものは、やはりたちどころに溶けさるというわけにはいきません。彼女が求めている答えや解決策というものが、すぐに見つかるというわけもなく、やはりエディルベルタの気持ちを皆さんに伝えるためにも時間は必要だと思いました。 彼女の傷が癒えるのに20年以上かかったわけで、もちろん映画そのものを20年に及ぶ作品にするわけにはいかないのですけれども、やはりそこはバランスを考えて、トランセンデンタル映画の手法である時間の使い方というのを自分なりにも学んで、このように作ってみました。 この作品は主流の映画ではないと思います。迷走的なところを持っている作品なのかもしれません。いずれにしても、嬉しいお言葉をいただきまして、ありがとうございます。 司会:ありがとうございます。素晴らしいお話しをたくさんお伺いすることができました。本当に、質問もたくさんしていただいて、ありがとうございます。  EXシアター六本木は、上映会場が地下にあり、1Fまで上がるとすぐ横から短い階段で上がるスペースがあって、よくそこをサイン会場に使っているのだけれど、今回もそこがサイン会場として用意されていた。そのことを予想してさっさと1Fまで上がったのは大正解。作品には納得していないけれど、ベラ・パディーリアさんのサインは欲しいもんね。 用意してきたポストカードに2人のサインを入れてもらって、一緒に写真を撮ってもらう。監督には『Siargao』が大好きですと伝える。本当は、こんな映画なんて撮らないで、『Siargao』のような従来通りのリズミカルな映画を撮ってくださいと言いたかったんだけどね。 ちなみに、2015年に『キッド・クラフ』をひっさげて来日した時に「次回はぜひ奥さんもご一緒に来日してください」ってお願いしたんだけど、さすがに覚えていないだろうな。ポール・ソリアノの奥さんは、フィリピンのトップ女優トニ・ゴンザガなのであります。  【10月30日:東京国際映画祭3日目】 【ミンダナオ(Mindanao)】2019年 監督:ブリランテ・メンドーサ キャスト:ジュディ・アン・サントス、アレン・ディソン  ※メンドーサ監督のサイン 自分にとっての東京国際映画祭3日目の今日は、16時半からブリランテ・メンドーサ監督(Brillante Mendoza)の『ミンダナオ』を観る。 昨日に引き続いて、今日も会社を早退だ。家に帰るのは毎日夜中過ぎで、しかも会社の仕事も放り出す。まったくもって東京国際映画祭には困ったものだ(笑) ここで白状しておくと、実は僕はブリランテ・メンドーサ監督の作品がそれほど好きではない。2015年の東京国際映画祭でブリランテ・メンドーサ監督の特集上映があり、いっきに5本の作品を観て『フォスター・チャイルド』『グランドマザー』の2本を「いやあ、素晴らしい!」と絶賛していたのだけれど、他の作品は妙にテーマ性を前面に出した作品が多く、いまいち僕の好みではなかったのだ。 その後も、『ローサは密告された』『アルファ、殺しの権利』といった作品を観て分かったのは、どうやら自分はもっとケレンミのある作品、現実をリアルに描いた作品よりも映画らしい作為のある作品の方が好きなんだなあということだった。自分の好みからすると、ブリランテ・メンドーサ監督の作品は現実世界をリアルに描きすぎているように思えてしまうのだった。 さて、そこで『ミンダナオ』だ。 ミンダナオに住むイスラム教徒のサイマ(ジュディ・アン・サントス/Judy Ann Santos)。彼女の4歳になる娘のアイサは脳腫瘍を患っており、医者からはもう長いことはないと宣告されている。その最後の時を少しでも楽に過ごさせるため、2人は同じような病気を患っている子供たちが家族と暮らしている「希望の家」へと移ってくる。 サイマは娘からせがまれて、娘の大好きな神話、スレイマーンとラジャという2人の王子が2匹のドラゴンを退治する物語を語って聞かせる。 一方、サイマの夫のマラン(アレン・ディソン/Allen Dizon)は、イスラム教徒でありながら政府軍の衛生兵として従軍しており、反政府組織の鎮圧のためにジャングルの中で過酷な日々を送っていた。娘のことを気にかけながらも、なかなか会いに行くことすらできない。 それでも、傷ついた仲間を病院に運び込んだときなどに、娘の病室を訪れ、妻と一緒になってスレイマーンとラジャの物語を語って聞かせるのだった。 映画は、サイマと娘の最後の日々をメインに描いていく。時に痛みに襲われ、時に発作を起こし、そのたびに病院にかけこむ母娘のなんとも切ない場面を描きながらも、子どもたちの無邪気な笑顔も同時に描いていく。また同時に、銃弾の飛びかう戦場で泥まみれになって苦闘する父親の姿も描かれていく。 だが、この作品の最大の特徴は、母や父が娘のために語るドラゴン退治の物語が、アニメーションで描かれているということだろう。子供がクレヨンで描いたような絵が、アニメーションとなってスクリーンに登場してくるのだ。繰り返し登場してくるそのアニメが、時に現実の映像と重なり、時に現実の物語とリンクし、実に効果的に使われているのである。 奇跡は起きない。娘は亡くなり、戦場にいる父はその最後の時に立ち会うことはできない。 だが、娘に語られることのなかったドラゴン退治の最後のエピソードで、人は愛する者の死を受け入れなければならないのだというメッセージが、感動的に観客に提示される。 泣かされてしまった。まさか、ブリランテ・メンドーサ監督の作品で泣かされるとは!(いま、この文章を書いていても、ついつい泣きそうになってしまう。) いままで現実をリアルに描き続けてきたメンドーサ監督が、どうしてこのような作品を撮るにいたったのだろう。いったい、なにがきっかけとなってこのようなファンタスティックな映像を含んだ作品を撮ろうと思ったのだろう。どういう心境の変化があったのだろう。 この展開はまったく予想していなかったので、本当に驚かされた。まさに、メンドーサ監督の新境地と呼んでいいだろう。 ミンダナオはフィリピンで2番目に大きい島で、しかもキリスト教徒が93%を占めるフィリピンにありながらイスラム教徒が人口の2割以上を占めるという特異な島でもある。 それゆえ、昔から紛争の絶えない島でもあった。モロ・イスラム解放戦線、新人民軍などさまざまな反政府組織と政府軍との内戦が頻発し、住民は常にその紛争に巻き込まれて苦渋を舐め続けてきていた。最近ではイスラム国までもがそこに加わり、2017年にはドゥテルテ大統領が戒厳令を発令し、いまだ混乱は続いている。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 〈登壇ゲスト〉 ★ブリランテ・メンドーサ(監督/プロデューサー) 〈司会〉 ★島敏光 登壇ゲストであるブリランテ・メンドーサ監督に対する花束贈呈があって、それからQ&Aがスタート。  司会:我々、この島の名前ミンダナオはよく聞くのですが、あまり知らない人も多いと思うので、ミンダナオ島にイスラムの人というのはどのくらいいるのか、それからフィリピン全体ではどういう位置なのかということをちょっとお教え下さい。 メンドーサ:フィリピンは本当にカソリックの国で、大多数がカソリックと言えると思います。ただ、ミンダナオ、ルソン、ビサヤ、この3つのエリアに関してはイスラムの方がいらっしゃいます。とはいうものの、全体としてみると5%から10%にも満たないマイノリティではあります。 司会:ミンダナオの中ではどのくらいの人が? メンドーサ:フィリピン全体ではイスラム教徒はマイノリティですが、ミンダナオに関しては逆にイスラム教徒の方が多く、ほぼイスラム教徒なので、マイノリティではありません。 質問:(英語で)監督の作品は今までもたくさん拝見してきました。この作品は、色調がとてもカラフルで明るいですね。しかし、それでいて観た後の後味というものはちょっと暗い、重いものがあります。 ところで、大統領もこの作品を支持しているということを聞いたのですが、ミンダナオでは同じ島にいる宗教の異なる者同士が殺しあいをしているという実態があるのに、それにもかかわらずこの作品を政府が支援するのは何故なんでしょうか。 メンドーサ:これはですね、特に大統領がこの映画をサポートというか、支持しているというよりも、この作品を撮るにあたって、危険に身をさらしている兵士たちに対して敬意を表明するということがひとつあると思います。また、ミンダナオのこの地域で撮影をするというのは非常に危険が伴うために警護をつけてもらいましたので、そういう意味での支援を受けたということになります。それ以外に、この映画の中に「希望の家」という施設が出てきますが、この施設は実際にミンダナオのダバオにある施設ということになります。 質問:日本語で失礼します。一番最初にこの作品を「ある方々に捧ぐ」というように出ました。自分がこうなったらいいと思うような世界や、この人たちの気持ちが救われるといいというような気持ちでものを作っているという時というのは、しかも、このような映画のようにたくさんの人がかかわるもの、自分ひとりではなくたくさんの人を引き連れてそのものを作るという時は、自分がしていることが実際にその人たちに届くのか、実際に世界の形というものをいい方向に、というよりも、自分が思っている方向に進むために、それを役立てるというか、そういう作品を作れるのだろうかという不安や怖さというものが生まれると思います。その気持ちを監督さんは、どのように自分の中で飲み込んだり、こなしたり、勇気を奮いたてて作っていらっしゃるのかということを質問させていただければ嬉しいです。 メンドーサ:私が何か映画のテーマを選ぶ時、特定のものの場合はやはりメッセージをこめています。私はストーリーを伝える者、映画作家として世界を変える力は持っていません。でも、そのストーリーを伝える際にアーティストとして、けれども心をこめて、気持ちを入れることによって、願わくば1人でも2人でもご覧いただく方の琴線に触れて、そこから何か動かす、そういったことができるのであれば、そういう気持ちで作っています。ですから、マイノリティの人に光をあてて、そういったストーリーを描きたいと思っています。 ただ、そういったテーマの場合は、物議をかもしたり、いろいろと横やりが入ったりということがあります。何か私の別の思惑があるのではないかと、そういった詮索をされたりということもありますが、究極的に私が何をしたいかというと、そういった何か物議をかもして、何かですね、そこから何かをただ単にそういった騒ぎを起こしたいということではなくて、私がこの映画を作ることによって、いちフィリピンの市民として何か貢献ができたらという気持ちからです。 (通訳の中には、通訳した言葉をそのまま文章に起こすだけで、ほとんど手直しを必要とせずに通用する人と、いざ文章に起こしてしまうと、何を言っているのはほとんど分からなくなってしまう人とがいるのですが、このQ&Aの通訳の方はその後者でした。そのため、昨年までは通訳を参考にしながらも、登壇者の英語を必死に聞き取って、それを翻訳するようにしていたのですが。今回はそのような余力がないため、上のやりとりのようにいまいち何を言っているのかよく分からないQ&Aになってしまったりしています。まあ、上のやりとりの場合は、質問の方も何を聞きたいのかよく分からなかったりするのですけど。) 質問:母親と少女の描写がとても感動的でした。女の子の演技がとても自然で、あの自然な演技の関係性というのは、もしかしたら本当の母娘なのかなとも思ったのですが、あの母娘の演出をする際に、どういう形であの素晴らしい演技を引き出したのかを教えていただけますでしょうか。 メンドーサ:まず、サイマ、母親を演じたジュディ・アン・サントスさん、彼女は3人の子どもの母親です。そして、女の子、彼女は4歳なのですが、映画に出るのは今回が初めてです。4歳の女の子に演技をつけるというようなことはできません。できるのは、彼女の自然な瞬間を捉えることぐらいです。ただ、撮影に入る前に、この2人に本当の母娘であるかのような関係性を築いてもらいたいと思い、毎日一緒に過ごしてもらいました。そのおかげで、あの自然な演技が引き出せたのだと思います。私は、本当に2人で仲良くしてもらうというか、一緒の時間を過ごしてもらうということぐらいしか言っていません。それが、2人を撮る上での基本だと思っていました。 司会:女の子の喋っていた言葉、あれはセリフですか? メンドーサ:そうですね。セリフも喋ってはいます。でも、ほとんどは自分で好きなように喋っています。 司会:だからなんでしょうね。 司会:次、もう1問ぐらい行けそうなんですけど、誰かいますか? えー、手があがれば……、はい、では一番前列の方に。後ろの方の方も、いろいろ探したんですけど、ちょっと前列が目立ってしまいました。 ※実はこの時、僕は質問したくてずっと手をあげていた。 ブリランテ・メンドーサ監督は、これまでずっとリアルな映像の作品を撮ってきた。本作でも、戦闘シーンの描き方など、怖くなるぐらいにリアルだった。だが、そのメンドーサ監督が、今回に限ってリアルな映像の中にファンタスティックなアニメをもちこんでいる。なぜなんだろう? また、常にドライで冷徹な視線から世界を描いてきたメンドーサ監督が、どうして今回に限ってこういう観客の感情を揺さぶるような作品を撮ったのか? なにがきっかけだったのか、非常に気になる。本人としては、従来とは異なるこの作品をどのように評価しているのだろうか? そして、これから撮る作品は、この作品を踏まえた延長線上にある作品になるのだろうか? それともこの『ミンダナオ』だけが例外的な作品で、次回からはまた従来の路線に戻るのだろうか? そういったあたりを聞きたくて手をあげていたのだけれど、残念ながら最前列からちょっと後ろで手をあげている僕は、舞台上から質問者を探してキョロキョロしている司会者には見えなかったらしい。 質問:ありがとうございます。この映画で使われた伝説の物語について伺いたいのですが、女の子に聞かせるお話としてこの伝説を選ばれた理由を教えていただけますか? メンドーサ:この伝説にはドラゴンが出てきますが、このドラゴンは恐怖というものを象徴しています。ミンダナオでは長年にわたって内戦が続き、同じ地域の民族同士で殺し合いがおこなわれています。この物語は、その比喩として使われているわけです。 司会:あの童話というものは、ミンダナオでは有名は話なのでしょうか? メンドーサ:ミンダナオで誰もが知っているというわけではありません。でも、ラージとスレイマーンの話と言えば、たいていの人はある程度は知っているのではないかと思います。 司会:皆さんから、もっといろいろ質問を受けたかったのですが、時間がきてしまったようです。 例によってロビーで監督が出てくるのを待って、用意したポストカードにサインをもらう。そして、「いままで監督の映画を何本も観てきましたけど、これがベストです。泣かされました!」と熱く熱く感想を語ってしまう。 なんとしてでも、この興奮を監督に伝えたかったので、直接伝えることができてよかった。 本当はこのあと、20時55分からの「フードロア・シリーズ『彼は魚をさばき、彼女は花を食べる』『Island of Dreams』」を観る予定にしていたのだけれど、それまでの待ち時間が長すぎるのと、実のところそれほど観たいと思っていなかったということもあって、ついついチケットを無駄にして帰ることにしてしまう。『Island of Dreams』は、監督がエリック・マッティ、主演がアンジェリ・バヤニという、僕にとってはドストライクな作品ではあったのだけれど。 でも、あとで「アジア映画巡礼」のcinetamaさんのレポートを読んだら、「お話が平板で、(エリック・マッティ監督としては)いまひとついつもの冴えが見られませんでした。」とあったので、ちょっとホッとしたかな。これで大絶賛されていたら、見逃したことをものすごく悔やむことになるもんね。 【10月31日:東京国際映画祭4日目】 【存在するもの(Kuwaresma)】2019年 監督:エリック・マッティ キャスト:シャロン・クネタ、ジョン・アルシリア、ケント・ゴンザレス  ※ケント・ゴンザレスとエリック・マッティ監督のサイン 1965年。ある家の中で惨劇が起きる。父親が斧で妻と幼い娘たちを惨殺するという悲惨な事件が起きるのだ。 そして1985年。 故郷を離れて大学に通っているルイス(ケント・ゴンザレス/Kent Gonzales)のところに、突然妹のマヌエラ(パム・ゴンザレス/Pam Gonzales)がやってきて、「どうして帰ってこないの。どうして私のことを見捨てたの」と詰め寄る。そこに1本の電話がかかってくる。「お前の妹が亡くなった。早く帰ってこい」。そんなバカな。だって、妹はいまここに…。背を向けて建物を出た妹を追ってルイスも外に出るが、すでに妹の姿はどこにもなかった。 ルイスは、妹の葬儀のために故郷に帰る。家(1965年に惨劇のあったあの家だ!)で待ち構えていたのは、厳格な父のアルトゥーロ(ジョン・アルシリア/John Arcilla)と、医師でもある母のレベッカ(シャロン・クネタ/Sharon Cuneta)だった。ルイスが妹がなぜ死んだのかを聞いても、2人は話そうとしない。なにか隠されているとルイスは感じるのだが…。 そしてこのあとは、ひたすらショッキングな恐怖シーンが連続するのだ。いやもう、その演出の怖いこと、怖いこと。ホラー映画に免疫のない人が観たなら、途中で「もう許して!」と叫んで泣き出してしまうかもしれない。それほどに怖い。だけど、許してくれないんだよ。 通常のホラー映画だったら「ここでちょっとひと息おくタイミングだな」と思っても、そこからさらにたたみかけるように恐怖描写が続いてしまうのである。 部屋のクローゼットのドアがバタンバタンを音をたてている。「これは、おそるおそる開けたら何か飛び出してくると思わせておいて、実は何もなくてワンクッション置く演出だな」と思っていると、バーンと飛び出してきてしまうのである。 まさかそこまで?と思わせる描写があとからあとから続き、それでいてまったく一本調子になることもなく、観客は恐怖のどん底に突き落とされてしまうのだ。いや、ほんと、そこまでやる!?(とはいうものの、いささかやりすぎのため、醒めてしまって逆に怖くなかったという感想も目にしてはいる。) 恐怖演出の中には、過去のホラー映画のエッセンスがかたはしから詰め込まれていた。『ヘルハウス』『悪魔の棲む家』『エクソシスト』『リング』『チャイルドプレイ』などなど。それらがエリック・マッティ監督(Erik Matti)の血となり肉となり、この作品に結実していたのだ。 これはもう、絶対に日本でも一般公開すべきレベルの作品だぞ! そう思いながらスクリーンに釘付けとなっていた。 だけど、途中から次第に「これは、日本での一般公開は難しいか」と思い出してしまう。なぜなら、描かれる恐怖の根底にあるのが、キリスト教的な恐怖であったりするからなのだ。なにせ、最後の方では父親に取り憑いた悪魔と、それを祓おうとする家族との対決となってしまうのである。抽象的な意味での悪魔ではなく、キリスト教的な意味での本当の悪魔が出てきてしまうのだ。これは、日本人には難しい。 以前、さまざまな国の人たちに「何がいちばん怖いか?」と聞いたテレビ番組を観たことがある。日本人は幽霊、アメリカ人はゾンビやピエロ、スペイン人は悪魔となっていた。悪魔が怖いというのは、日本人としてはいまいち理解しがたい感覚だと思うのだが、キリスト教国であるフィリピンでも悪魔というのは、リアルに恐怖の対象なのだろう。 うーむ、こんなに怖い映画なのに、日本人向きじゃないってのは、なんだかものすごくもったいないぞ。 主演は新人のケント・ゴンザレス。なかなかのイケメンである。これから、どんどん多くの映画に出るようになるのではないだろうか。 そして、その母親を演じているのが大女優のシャロン・クネタ。クネタ財閥のお嬢さんで、かつてはアイドル女優として一世を風靡し、現在はトークショーの司会者などとしても活躍している。フィリピンでは、そのシャロン・クネタが初めてホラー映画に出演したということで話題になっているそうだ。 父親を演じているジョン・アルシリアは、日本でもビデオソフトの出ている『メトロ・マニラ』や、Netflixで配信されている『Birdshot』『Heneral Luna』などで知られる実力派のベテラン男優だ。 監督は、『牢獄処刑人』『ガガンボーイ クモおとこ対ゴキブリおとこ(スパイダーボーイ ゴキブリンの逆襲)』『バトル・オブ・モンスターズ』『汝の父を敬え』などのエリック・マッティ。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 〈登壇ゲスト〉 ★エリック・マッティ(監督) ★ケント・ゴンザレス(男優) 〈司会〉 ☆新谷里映 〈通訳〉 ☆竹内まり マッティ:皆さん、こんばんわ。今日はこの会場にいらしてくださいまして、ありがとうございます。こちらに来ることができたことを、たいへん誇らしく思っております。そして、皆さんが本作品を選んでご覧くださいましたことを、非常に嬉しく思っていますし、東京をとても楽しんでいます。皆さんも、この映画を楽しんでいただけたらと思っています。 ゴンザレス:皆さん、こんばんわ。今夜はこの会場に来てくださいまして、ありがとうございました。僕も東京に来ることができたことを、とても嬉しく思っています。皆さんにも、この映画を楽しんでもらえたらと願っています。  司会:少しお話をうかがっていきたいのですが、まず監督におうかがいします。この作品、本格的ホラーでありながら、人間の弱さと強さについての人間ドラマでもあり、とても楽しませていただきました。監督にとってこの映画というのは、どういう挑戦があったのでしょうか。 マッティ:この作品は、脚本を短期間で仕上げなければならないという事情がありました。実はこの作品に入る前に、私は5年間ずっとある企画に関わっていたのですが、残念なことにそれがなかなか進まないまま、降板せざるを得なくなりました。そこで私のパートナーのドンドン・モンテヴェルデ(Dondon Monteverde)、彼とはリアリティ・エンタテインメントという会社を一緒に設立した仲なのですが、彼ととにかく新しい作品にすぐに取りかかろうということであれこれ考えて、この作品が生まれることとなりました。 今回は、ラッキーなことにたいへん有名な2人のビッグスター、母親役と父親役の2人なのですが、が出演してくれることになりました(シャロン・クネタ/Sharon Cunetaと、ジョン・アルシリア/John Arcilla)。あとは、息子のルイス役をどうしようかということになったのですが、そこで偶然ケントに出会ったのです。実は、あるオーディション会場で彼に会ったのですが、彼は歌のオーディションを受けていたところでした。たまたま私がそこに居合わせて、彼に「演技できる?」と聞いたら、「もしかしたらできるかも」と言うので、「じゃあ二日後に来てよ」と声をかけてオーディションに来てもらい、今回の起用となったのでした。 そこでまず第1の挑戦となったのが、キャスティングでした。なぜかというと、ルイスには双子の妹がいるという設定なのですが、彼に似た女優がどうしても見つからなかったのです。実は、私たちは、ぜんぜん見当違いな方向を探していたのだということが、後になって分かったのですが、ルイスには実際に妹がいたんです。ですから、この映画に出てくるルイスの双子の妹のマヌエラは、ルイスの本当の妹なんです。 そして第2の挑戦はというと、大スターと一緒に仕事をするということでした。先ほども言いましたように、この映画にはたいへん有名なスターが2人出ています。今回の作品は、技術的にもあれこれと大変な映画で、撮らなければいけないショットも多く、そのために彼らを待たせなければいけなかったり、いろいろなことをお願いしなければいけなかったりしました。それは大スターにとっては、たいへん負担の多いことになってしまいます。 そこで今回、すべてのショットを、最初から最後まで絵コンテに起こして準備をしました。私にとっては初めてのことです。そのため、撮影中にいちいちショットを考えなければいけないということはまったくありませんでした。ご覧になっていただければお分かりのように、たとえばルイスの役ならいろいろと特殊メイクをしなければいけないし、あるいはベッドから引きずり下ろされたり、床を引きずられたりと、肉体的にかなりの負担がかかってきます。ですから、あらかじめ全てのショットを考えておいて、スムーズに撮影をするということがとっても大事になってくるわけです。 これは、2人の大御所についても同じことなので、そうした大変な撮影をあれこれお願いしなければいけないということが、もしかするとこの映画を撮るにあたっての最大の挑戦だったのかもしれません。 もうひとつ付け加えると、私はこの映画を日本の観客の皆さんにお見せするということが、たいへん不安でした。なぜなら、皆さんは真に偉大なホラー映画の伝統をお持ちだからです。ありとあらゆる映画の実に多くのシーンが、日本のホラー映画の影響下にあります。私は、皆さんがこの『存在するもの』を楽しんでくれればいいなと、心から願っております。 ※エリック・マッティ監督、ひとつ質問されると、やたらと喋ってしまう人だった。そのために、このように長いセリフとなってしまっているのだけれど、今回の採録がやたらと長くなったのには、もうひとつ理由があります。実は、この回の通訳の方が、ゲストが喋っていることにあれこれと付け加えて通訳するというタイプの方だったからなのです。そうすることで分かりやすくはなるものの、やたらと長くなってしまうわけですね。 例えば上記の回答の最後のフレーズは、通訳の方の翻訳ではなく、マッティ監督が喋っていることをベースに翻訳しています。これが、通訳の方の訳をそのまま書き起こすとなると、以下のようになってしまうわけです。 あともうひとつ付け加えさせてください。実はですね、今夜、私、日本の観客の方に、このホラー映画をご覧いただくということが、たいへん僕、緊張していたんです。なぜならば、日本というと、たいへんホラー映画で素晴らしい名作というものがたくさんあります。つまり、お客さん方は、とても目が肥えたお客さん方です。この映画の中にも、日本の有名なホラー映画に触発された、インスパイアされたシーンとかも入れております。さて、目の肥えた日本の観客は、僕のホラー映画をどういう風に評価されるかなあという風に思って、ドキドキ、実はしていました。 ね、だいぶ違うでしょ。まあ、文章に起こす時には、もっと刈り込んで、ちゃんと文章としてなりたつようにしてはいますけど。通訳によっては、ゲストが喋っていることの半分ぐらいに情報が減ってしまう人とかもけっこういるので、喋った情報をなるべく落とさずに訳してくれるこういう通訳は貴重と思いながらも、いろいろなタイプの通訳がいるもんだなあと、ちょっとびっくりしてしまったのでした。  司会:続いてケントさんにもおうかがいします。兄妹揃って出演されたということで、本当に肉体的にも精神的にも大変な役だったと思うのですが、振り返ってみて「このシーンが大変だったなあ」というものはありますでしょうか。 ゴンザレス:今回、僕は初めての映画出演で、しかもベテランの俳優さんたちと共演しなければいけないし、監督はフィリピンのトップクラスの監督と言われているエリック・マッティ監督で、ありとあらゆるプレッシャーが自分にのしかかってきたような感じでした。こういったジャンルもジャンルですし、役どころも役どころということで、僕の能力をはるかに超えているというように感じていました。 スタントシーンもたくさんありましたし、特殊メイクもたくさんありましたし。特殊メイクをするだけで、僕のエネルギーの70%ぐらいは費やされたんじゃないかと思います。 でも、特殊メイクはとても大変だったんですけど、正直言って、僕はそんなには嫌いじゃなかったです。特殊メイクそのものがアートだと思いますし、時間はかかりましたけど、けっこう楽しみました。 現場もすごく和気藹々としたハッピーな現場でしたし、監督もとてもハッピーな方でしたし、共演者もとてもハッピーな方たちだったので、本当に和やかに撮影が進んで、とても楽しく演じることができました。 今回、本当に初主演だったのですけど、予想していたほど大変じゃありませんでした。妹が一緒だったので、なにかあったら妹に相談することもできましたし、共演者の方々、そして監督も僕のことをサポートしてくださいました。時には精神的にすごく落ち込んだこともあったのですけど、そういう時も皆さんの温かい支えがありました。 まったくの新人俳優にとっては、決して楽とは言えないシーンがたくさんありました。でも、そういう時にはいつも「こうすればいいよ」「ああすればいいよ」と、いろいろとアドバイスをしてもらえたのは、本当にありがたかったと思っています。 司会:映画初出演とは思えない、本当に素晴らしい演技でした。 質問:たいへんパワフルでエキサイティングな映画をありがとうございます。さきほど監督は、日本のホラー映画の影響についてお話しされてましたけど、それだけではなく、アメリカとかヨーロッパとか古今東西いろいろなホラー映画のエッセンスが1本の映画の中に凝縮されているような気がしました。監督はひょっとして、このジャンルの集大成みたいな作品を作ろうとされたのではないでしょうか。 監督のホラー映画観みたいなものを聞かせていただければと思います。 マッティ:私はフィリピンの映画界では、いわゆるメインストリームの作品をずっと撮ってきました。そのため、メインストリームの監督というように捉えられていますし、作った作品にもそこそこ観客が入っています。おかげでそれなりの予算をかけた大作を撮らせてもらっているのですが、自分のアイデアを実際に映画化するためには、観客の皆さんが観て楽しめることができる作品の企画を作らなければなりません。今回、ホラーというジャンルを選んだわけですが、自分としてはただ怖いだけのホラー映画ではなく、ちゃんとした家族愛というものをそこでしっかり描きたいと思いました。 そこで家族というものを、この映画のひとつのベースにしているわけですが、もうひとつ、いわゆるお化けとか悪魔のような存在よりも、実際の人間、人間の怨念とかの方が怖いのだということを描きたいとも思いました。映画では、実際に悪魔、悪霊のようなものを具体的な形として出していますが、それよりも人間の心の中に棲みついた負の感情の方が怖い。その感情というものを、私は恐ろしいものとしてこの映画の中で描きたいと思いました。 それと同時に、フィリピンの社会における家族の問題、ひとりの強権的な父親がいて、それが一家の支配者であるというような問題も扱っています。映画の冒頭で、この映画の舞台設定を1985年と明示しています。なぜかというと、マルコス政権が倒されたのが1986年で、1985年というのはその前年、まだフィリピンが軍事政権下にあり、また日本の影響もあって、軍人のような父親、この映画の中の父親も軍人でした、に苦しめられる家族というものも描きたいと思っていました。そこで、あえて1985年の物語としました。 あともうひとつ付け加えると、私はいわゆるジャンル映画を作るのなら、そのジャンル映画の特色というものをしっかり出した映画を撮りたいと思っています。ホラー映画を観に行ってぜんぜん怖くなかったとしたら、それは褒められたことではないと思います。ホラー映画を作るのなら本当に本格的なホラー、アクション映画だったら本格的にちゃんとアクションを楽しんでもらえる作品、そうしたものを常に意識して作っています。 質問:怖かったです。むちゃくちゃ怖かったです。 監督のホラー映画は、以前の『Seklusyon(日本未公開)』もそうだったのですが、根底にキリスト教という思想があると思うのですが、キリスト教に馴染みのない日本人でもこれだけ怖かったのですから、フィリピンの観客にしてみれば耐えられないほど怖いのではないでしょうか。 さて、さきほどのお話しの中で、5年かかったプロジェクトが潰えてしまったとありました。おそらく『Darna』のことだと思うのですが、実はもう1本、ずっと予告されていて、いまだに完成していない作品があります。『On The Job 2』というタイトルの作品で、日本でも公開された『牢獄処刑人』の続篇ということになります。その作品が、ずっと予告されているのですが、いまだに完成していないんですね。もう何年にもなると思うのですが、いったいどうなっているのでしょうか。早く観たくて仕方がないのですが。 マッティ:『On The Job 2』は、撮影に入っておよそ2年がたっています。ただ、今回のこの『On The Job 2』、自分としてはかなり野心的な作品で、多くの俳優を出すために、いろいろなキャラクターを設定してしまいました。ところが、その多くの俳優がテレビ出演をしていることもあって、なかなかスケジュールが揃わず、そのために撮影が進まないでいます。 先週も撮影をしたのですが、その前に撮影したのは2ヶ月前でした。そして、この次の撮影は11月の末となり、残りは1月に撮影する予定となっています。いまのところ35日間撮影をしていて、あと10日間分の撮影が残っています。予定では、それが1月に全部終わるはずで、無事に終わることを願っているのですが。 本来はこの作品、昨年の3月に公開する予定でしたが、なかなか思うように進んでいないというのが実状です。 プロデューサーたちは、最初に劇場公開しようと言っていますが、こうやって2年間かけたのですから、どうせなら少しでも長く皆さんの目に触れてもらうためにも、最初は劇場公開せずにいろいろな外国の映画祭に出してほしいと思っています。1月に撮影が終わって、順調に完成すれば、5~6月の大きな映画祭に出品できると思っています。 『Darna』に関しては、最終的に自分は降板してしまいましたが、5年間脚本を書いていました。この映画の製作会社というのは、ロマンティックコメディばかり撮っている会社で、私の以前のスーパーヒーローを描いた作品を気に入ってくれて「ぜひやってほしい」と言われたのですが、その時に「スーパーヒーローものだけれど、ロマンス映画で」と依頼されました。私は、スーパーヒーローものはまずアドベンチャーありきだと思っています。ラブストーリーの要素を入れるにしても、その部分の比重はそれほど大きくはないはずです。ところが、この製作会社は、逆のことを要求してきました。つまり、ロマンスありきのスーパーヒーローものということでした。 実際に10日間撮影して、約6200万ペソ(約1億3200万円)かけてすごく大がかりなシーンを撮ったのですが、結局私が降板してしまったので、その映像もすべてお蔵入りとなってしまいました。 ※『Darna』というのは、フィリピンのコミックスに登場するスーパーヒロインで、過去に何度も映画化、テレビドラマ化がされており、フィリピンでは誰もが知っている人気キャラクターである。それをエリック・マッティが映画化するということで、誰がダルナを演じるのかという話題で国中が盛り上がった。一時期は人気女優のナディーン・ルストレが演じるという噂がまことしやかに流れたりもしていたが、最終的にはジェーン・デ・レオン(Jane De Leon)に決まったらしい。エリック・マッティが降板したあとは、『Buy Now, Die Later』『Heneral Luna』などのジェロルド・タログ(Jerrold Tarog)が引き継いで2020年公開予定となっている。 ※「ロマンティックコメディばかり撮っている会社」というのは、フィリピン最大の映画製作会社である「スターシネマ」のこと。実際、スターシネマが配給する作品のほとんどはロマンティックコメディで、おかげでフィリピンの映画シーンはロマンス映画ばかりとなってしまっている。 ※で、こういうマニアックな質問をしたのは、例によって僕だったりするわけですね。 質問:(英語で)とても面白い作品をありがとうございました。私は日本の大学でメディアとジェンダーを教えています。ホラー映画がものすごく好きなんですけど、ジェンダーの観点から見ても、たいへん興味深い作品でした。強くあろうとする女性の生き方について、この映画は人々に感銘を与えるだろうし、後押ししてくれる作品だと思いました。 また、ケントさんの演技も素晴らしかったのですが、お父さん役のジョン・アルシリアさんの演技も素晴らしく、彼の鬼気迫る演技はとても怖かったです。 質問ですが、お2人にお聞きします。最後のシーン、バスに乗ったあと、あの娘と母親はあれからどうなるんでしょうか。それから、続篇を作る予定はないのでしょうか。 マッティ:父親が取り憑かれているシーンの撮影では、最初の3シーンを撮ったところで、自分がミスを犯しているということが分かりました。父親がツバを吐くシーンとか、おとなしくなるシーンなど、いくつかのショットごとに分けて撮影を始めたのですが、父親役のアルシリアさんから「頼むからワンショットで撮ってくれ」と言われて、それであれだけの素晴らしい演技をしてくれたのでした。 前にも言いましたように、私にとってこの映画は家族を題材にした映画でした。けっして単なるゴーストムービーにはしたくなかったんです。だから、現代の観客にも共感を持ってもらえるように、あの息子が実際には娘だったという新しい視点を取り入れてみたのです。 正直言って、自分はまだこの映画の終わり方をどうすべきなのか、決めかねています。撮影中も、どうやって終わらせるべきか、ずっと悩んでいました。母親とルイーザが一緒に家から走って逃げ出すシーンで終わらせようかとも思ったのですが、それもなんだかつまらないし…。新しい洋服を2人で買うシーンとか、バスを待って話しているシーンとか、いろいろ考えてみて、結局はバスに乗っているシーンを撮影したのですが、そこでかわされるセリフはいささか脈絡のないものにしてみました。ただし、ちょっとルイーザに、父親の霊あるいは家にいた悪霊が取り憑いたのかもしれないと思わせるために、食べているオレンジの種を父親と同じ仕草で吐き出させてみました。彼の目が赤くなるとか、そういう露骨な描写ではなくて、ちょっとした微妙なしぐさで「もしかしたら」と思わせるというエンディングにしてみたわけです。 続篇については、プロデューザーが「作ろうよ」と言っているのだけれど、自分自身は考えていません。もう、充分語り尽くしたと思っています。 あと、大学の先生ということなので、もうひとつ付け加えさせていただきます。この映画の中で使っている音楽は、すべてフィリピン大学のアーカイブにあったものを使わせてもらっています。フィリピン人ミュージシャンがかつて録音したのですが、発表はされずに大学が所蔵していたものです。それを特別に貸してもらいました。だいたい1960年~80年ぐらいに録音されたものです。そのため、ちょっとアバンギャルドにも聴こえるし、古い感じもするのではないでしょうか。 ゴンザレス:正直に白状すると、あのラストシーン、僕にはぜんぜん意味が分かってないんですよ(監督を含めて全員が爆笑) 僕がまた悪霊に取り憑かれているのか取り憑かれていないのか分からないし、続篇を作るのかどうかも監督任せで、僕にはまったく分かりません。 ※「あの息子が実際には娘だった」というのは、ちょっとネタばれになってしまうのだけれど、観客が男だと思っていたルイスが、実はルイーザという娘だったというどんでん返しが仕込まれていたのです。だけど、そのネタがあまりにも唐突で、「なんの伏線もなしにその展開は無理すぎるだろう!」というのが、正直な感想だったりします。 ※といったところで、40分を越えるQ&Aが終了。 エリック・マッティ監督だけじゃなくって、ケント・ゴンザレスもよく喋る。とにかくこの2人がものすごくたくさん喋るのがおかしかった。司会者がちょっと質問しただけで延々と喋るので、観客が質問する時間がなくなるんじゃないかと心配になるぐらいだ。実際、僕を含めた2人が質問しただけで時間がなくなってしまったのだけれど、時間を延長してもう1人質問してもらったら、そこでもまたよく喋る(笑) もう、時間を延長しているっていうのに。 でも、貴重な情報がたくさん入ったQ&Aだったので、とっても楽しかった。 Q&Aが終わったあとは、もちろんサインをもらうためにロビーで待ち構える。 その時、近くにいた女性グループがなかなかマニアックな会話をしていてびっくりしてしまう。「アスワン・クロニクルの3作目はどうなったのかしら?」なんてセリフが耳に飛び込んできた時には、さすがに我が耳を疑ってしまった。「アスワン・クロニクル」というのは、エリック・マッティが監督した『バトル・オブ・モンスターズ(Tiktik: The Aswang Chronicles)』『クボ:化け物クロニクル(Kubot: The Aswang Chronicles 2)』のことなのだけれど、そんなことを知っているのって、いったい何者? しかも、そのうちのひとりはサインをもらうために『バトル・オブ・モンスターズ』のDVDを持ってきているし、ひとりは『存在するもの』のポスターを印刷した用紙を持ってきているし。いやあ、びっくりしたぞ。 僕は、例によって上映作品をポストカードにしたものにエリック・マッティ監督とケント・ゴンザレスのサインをもらい、さらに『Mano Po 2』のDVDパッケージにエリック・マッティ監督のサインをもらう。 『Mano Po 2』というのは、エリック・マッティ監督の2003年の作品なので、「監督の昔の作品ですけど」と言ってDVDを差し出すと、「へえ、これ僕の4本目の映画だよ」と言って、傍らにいたスタッフに「『Mano Po 2』だよ!」ってDVDを見せていたけれど、監督、間違ってますよ。これは監督の7本目の作品です(笑) 大物スターがズラリと顔を揃えたオールスター映画で、パッケージに並んだスターたちを指さしては「登場人物が多かったから、大変だったんだよ」って言っていたのがおかしかった。まだたいした実績のない若手の監督だった頃に、大物スターが総出演する映画の監督を任されたのだから、本当に大変だったんだろうな。  【11月1日:東京国際映画祭5日目】 【モーテル・アカシア(Motel Acacia)】2019年 監督:ブラッドリー・リュウ キャスト:ジェイシー・サントス、アゴット・イシドロ  ※ジェイシー・サントスとブラッドリー・リュウ監督のサイン 映画まで時間がけっこうあったので、久しぶりにゴールデン街に寄ってしまう。映画を観る前にアルコールを入れてしまって大丈夫なのか?という疑問がないわけでもないのだけれど、時間が余っちゃったしね。 かくして、ちょいと気分がよくなった状態で、六本木に移動する。 さて、いよいよ僕にとっての東京国際映画祭最終日。その最後を飾る作品は、ブラッドリー・リュウ監督(Bradley Liew)の『モーテル・アカシア』。多国籍スタッフ・キャストによるホラー大作ということなので大いに期待してしまうぞ。 どこか、ヨーロッパの雪に閉ざされた田舎町。そこにある「モーテル・アカシア」を経営している父のもとに、長い間離れて暮らしていた息子のJC(ジェイシー・サントス/JC Santos)がやってくるのだけれど、父はJCに命じてホテルに連れてきた不法移民の男を全裸にしてある部屋に連れ込ませる。そこで、その男は、ベッドの中に潜む何物かに飲み込まれてしまう。 どうやら、そのホテルでは、父が町と契約をしていて、不法移民でやってきた人間をホテルに潜む化け物を使って始末しているらしい。 ところが、その父はJCと出かけた外出先で木の化け物に襲われて死んでしまい、JCは通りがかりのカップルに車に乗せてもらってホテルに戻る。ホテルでは、不法移民を連れてくる仕事を手伝っていたアンジェリ(アゴット・イシドロ/Agot Isidro)が3人の不法移民の男性と待ち構えていた。そして、ホテルを舞台にした惨劇が引き起こされてしまうことになるのだが…。 えー、すごくアバウトにストーリーを紹介したのだけれど、実はこの映画のストーリー、いまいちよく理解できなかった。 登場人物が何を考えて行動しているのかが、まず分からない。特に主人公のJC、こいつが何を考えているのかよく分からなかった。惨劇を防ぎたいのか、あるいは父の後を継いで不法移民を化け物の餌食にしたいのか。そもそも、ベッドの下に潜む化け物をあっさり受け入れる時点で理解不能だった。 ガールフレンドと奇妙なホテルに閉じ込められた状況で、エッチを始めたあげくにベッドの化け物に飲み込まれる男が、いったいなにを考えてそこでエッチを始める気になったのかもわからん。どう考えても、その状況下でその行動はおかしいだろ。 この怪物が何かというのもわからんし、そもそもこのホテルの存在そのものがわからん。まるで、地下に作られた悪の結社の秘密基地みたいな建物なのだけれど、これ、誰がなんのために作った建物なの? というわけで、自分にとってはまったく理解不能な映画で、理解不能ゆえにぜんぜん面白く感じられなかった。 監督のブラッドリー・リュウはこれが2作目の若手監督。1本目の『墓場で唄う(Singing in Graveyards)』は、大阪アジアン映画祭で上映されている。 ちなみに、本作のエンドクレジットに「ペペ・スミスの思い出に捧げる」と入っているのだけれど、ペペ・スミスは『墓場で唄う』で主演している歌手で、この1月に亡くなっている。2014年に『雲のかなた(Alapaap)』という作品が上映された時に、来日している。 主演のJCサントスは、数多くのメジャー作品に出演している人気男優なのだけれど、なぜか僕とは縁がなく、2015年に東京国際映画祭で上映された『インビジブル』しか観ていない。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 〈登壇ゲスト〉 ★ブラッドリー・リュウ(監督/プロデューサー) ★JC・サントス(俳優) ☆ビアンカ・バルブエナ(プロデューサー) ★ベンジャミン・パデーロ(プロダクション・デザイナー) ☆エイプリル・バチカン(ライン・プロデューサー) 〈司会〉 ★石坂健治(東京国際映画祭プログラミング・ディレクター)  司会:人数が多いので、ひとことずつご挨拶をいただければと思います。 ブラッドリー:これだけたくさんの方がQ&Aに残ってくれたことを本当に嬉しく思います。ワールドプレミアということで、私自身もとても楽しみにしていましたし、皆さんと一緒に「どうなるんだろう?」と汗だくで観ていました。 ジェイシー:この映画を観てくれて、ありがとうございます。ワールドプレミアなので、ドキドキする気持ちを抑えるのが大変でした。 ビアンカ:ハロウィーンにぴったりのホラー映画を選んでいただいて、ありがとうございます。これから先、皆さんとの質疑応答の時間を楽しみにしています。 ベンジャミン:こんにちわ。これだけ多くの方に観ていただいて、本当にありがとうございます。我々自身も、音楽も入った完成版を観るのは今回が初めてなので、とてもドキドキしながら観ていました。 エイプリル:本当にたくさんの方に来ていただきまして、とても嬉しく思っています。この映画を作りながら、すごくいい時間、とても楽しい時間を過ごすことができましたので、観客の皆さんにも楽しんでいただけたらと思います。 司会:お客様、くれぐれも終電の時間をチェックしながらおつきあいをいただければと思います。時間も時間ですから。 はい、というわけで、さっそく質疑応答に移りたいと思います。 質問:(英語で)ホラー映画が大好きです。この映画には怪物が出てきたりして、とても自分の好みの内容で、たいそう楽しませていただきました。 ところで、本作には同時に、世間に対するメッセージがこめられていたように思います。おそらく、不法移民ということがそのメッセージだったのでは。映画の中で「トランプ」と言っていたような気もするんですが、それも含めて、そのあたりのことを聞かせていただけませんでしょうか。 ブラッドリー:そもそもこの作品のアイデアは、フィリピンの民間伝承に登場する、女性をそそのかす悪霊をベースにしています。私は、あまりジャンルというものに対するこだわりがないのですが、これを映画にするのであれば、やはり私たちが暮らしている今の社会に対してなんらかのメッセージを発するべきだと思っています。最近は、なにか問題があったとしても、自分に直接関係のないことだとスルーして何も言わなかったりしますけど、映画というのはそういうことをもっと声に出して言うべきだと思います。たとえば、ホワイトハウスにちょっと変な人が住んでいるとか。ま、どこの国にも、そういう人たちはいますけど。そういうことを、私たちはメッセージとして発信していきたいなと思っています。 質問:(英語で)本当に素晴らしい映画でした。ありがとうございます。 監督とジェイシーのお二人にお聞きします。さきほどの質問と少し関連するのですが、どうしてこのような題材を映画にしようと思われたのでしょうか。そして、実際に映画を作る過程での体験などもお聞かせください。また、ジェイシーにとってもいままでの出演作とはかなり異なるジャンルの作品だったと思うのですが、出演してみていかがでしたでしょうか。 ブラッドリー:さっきも少しお話ししたのですが、フィリピンには「カッペ(Kapre)」という悪霊がいて、この悪霊は木の中に棲んでいます。この悪霊は、どちらかというと男性が嫌いで、女性が大好きで、女性をそそのかしたりします。もしこの悪霊が木の上で女性と愛し合っている時に、それを知らない樵が木を切り倒してしまったとします。そして、木が倒れた時にその悪霊の魂が木の中に入り込んでしまって、今度はその木でベッドが作られたとします。すると、そのベッドではもちろんいろいろな女性が寝るわけですよね。その悪霊の魂は、女性が大好きだけれど、木を切り倒した男性は大嫌い。そういうクレージーな話をみんなでしていて、それがこの作品に結実したというわけです。 本作では、モーテル・アカシアという存在しない建物を舞台にしたのですが、今日一緒にいるプロダクションデザイナーのベンジャミンのアイデアが本当に素晴らしく、あのようなセットを作ってくれたということにとても感謝しています。また、雪の中の撮影であったりとか、さまざまな経験をさせてもらいました。 ジェイシー:監督からとにかく体重を落とせと言われていたもので、いつもお腹がすいているような状態でした。ちょっと要求の多い監督なんですよね。 私はふだん、ホラー映画はあまり観ません。なにせ怖いですから。でも、あまり観ないけれど、この映画を作る過程は、さまざまなコラボレーションもあり、とても楽しかったです。とてもいい経験になりました。 司会:プロデューサーのビアンカさんはまだ若いのですが、国際的に大変よく知られたプロデューサーなんですけど、あの雪景色はフィリピンではないですよね。あれはどこで撮影されたのでしょうか? ビアンカ:あの雪のシーンは、スロベニアで撮影しました。たぶん、私たちの国で、スロベニアで撮影した作品は初めてではないかと思います。若干ではありますけれど、スロベニアの文化庁から資金の援助もいただいています。 実はこの雪のシーンを撮影する時、私は妊娠8ヶ月でした。ですから、スロベニアには行っていないんです。ところが、その撮影をするというその日に、雪が溶けてなくなってしまったと連絡が入ってしまったんです。お腹は大きいは、ストレスはつのるは、けっこうイライラしてスロベニアのプロダクションクルーに「なんとかしなさい!」と伝えたのですが、向こうには向こうのプロセスがあるからそう簡単にはできないんだとか言ってくるわけですよ。そうこうするうちに、国立公園があってそこには雪があると。本来なら映画の撮影は禁止のエリアなのだけれど、おそらく東南アジアからのクルーというのが珍しいと思ったのか、撮影を許可してくれたと。奇跡が起きたんです。おかげで、あのシーンを撮影することができたというわけです。 司会:ベンジャミンさんは美術の担当ということですが、建物とか怪物の造形とか、どのあたりに気を使って、工夫をされて作ったのでしょうか。 ベンジャミン:私は今回、デザイナーということで来日していますが、実はもう1人、私の人生のパートナーでもあるカルロ・タビージェ(Carlo Tabije)というデザイナーがいて、その2人で今回のデザインを考えました。1年ぐらいかけて、繰り返し繰り返しディスカッションして、非常に天候の悪い環境下であるとか、あるいはコンクリートの建物と相反する自然をどうやって取り入れようとか、そういう話をあれこれして作り上げていきました。映画には出てきませんが、本当はもうちょっと環境問題に関するシーンもあったのですが、編集の過程でカットされてしまいました。 ディスカッションに1年、プリプロダクションに6ヶ月かけました。フィリピンの映画ではこれだけ時間をかけるということはまずありません。そうそう経験のできない時間を過ごすことができました。また、撮影時には大きなセットの中で2ヶ月間を過ごしました。こういう経験をさせてもらったことを、ビアンカと監督の両方に感謝しなければいけないと思っています。 司会:はい、それでは再び皆さまの方にマイクをおまわししたいと思いますが、いかがでしょうか? 最後の質問になります(と、会場に呼びかけるが、会場からはまったく手が上がらず) えーとね、観客の中にね、見つけちゃったんですけど、エドモンド・ヨウ監督がいらっしゃいますけど、コメント、いかがですか。 ※エドモンド・ヨウ監督というのは、マレーシアの映画監督で、2015年の『破裂するドリアンの河の記憶』が東京国際映画祭コンペ部門にノミネートされ、2017年の『アケラット-ロヒンギャの祈り』が東京国際映画祭の最優秀監督賞を受賞している。 ちなみに、このエドモンド・ヨウ監督が座っていたのがたまたま僕の隣の席だったもので、突然司会から自分が指さされたみたいでビックリしたら、指さしたのは隣の席だったのでした。 エドモンド:観ていて怖かったですね。それはともかくとして、これだけのプロジェクトを組み立てることができたというのは、本当に素晴らしく、かっこいいことだと思いました。 本作には東南アジアの各国の方が携わっているわけで、主演のジェイシーはとってもかっこいいハンサムな俳優ですけど、他にもいろいろな東南アジアの国の俳優さんたちも出ています。また、スロベニアも資金参加しているそうですし、いろいろな国の共同製作で映画が進んでいたということが、とても素晴らしいことだと思います。これって、とてもレアなことなんです。 また、私の映画とはまったく異なるジャンルですけど、そのような体制でこういう映画を作ることができたということは、私にとっても非常に嬉しいことでした。次回作も楽しみにしています。 司会:はい、急に振って、どうもありがとうございました。というわけで、そろそろ時間が来たようでございます。最後にどなたかお1人、締めていただけますでしょうか。 ブラッドリー:私たちにとって、本作の初めての上映を皆さんと共有できたことを非常に嬉しく思っています。さきほども言いましたように、私は映画というのは声になると思っています。私たちに世界を変えることはできません。でも、私たちアーティストには、思っていることを声にすることはできます。いま現在も、世界中で殺されている人がたくさんいます。そういうクレージーな世の中ですが、そういうことに対して声をあげることはできるし、そうすることによってお互いを憎しみあうのではなく、1人1人がもっといい関係性を築いていくことはできるはずです。ぜひ、私たちの声をそういう方向に向けてあげていきたいと思っています。 ※というわけで、客席からの質問は英語での質問が2つあっただけというやや低調なQ&Aでありました Q&Aが終わったところでそそくさと席を立って外に出ようとしたら、3つほど隣の席にいた女性から声をかけられる。なんと、フィリピン映画の自主上映をやっていたイベントで知り合った方でありました。かつて海外青年協力隊としてフィリピンに行っていた猛者であります。SNSで彼女も来るらしいと知ってはいたけれど、まさかすぐ近くの席にいようとは! 彼女と一緒に、ロビーでゲストが出てくるのを待って、サインをもらう。監督にはそれほど興味はないけれど、JCサントスのサインは欲しいもんね。  ※主演のジェイシー・サントスと。なかなかのイケメンであります。

|