|

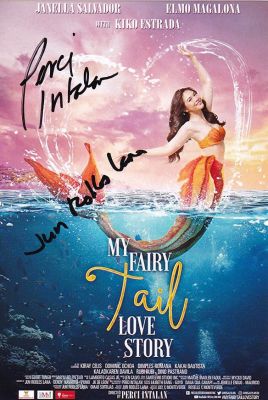

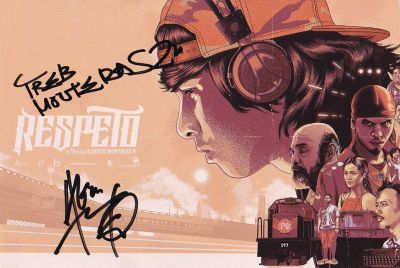

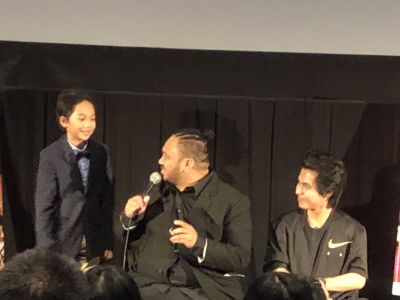

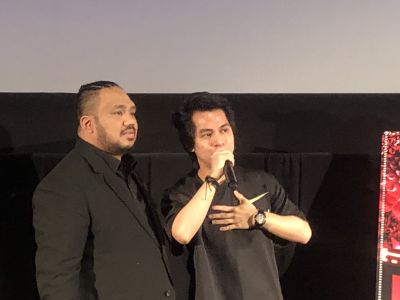

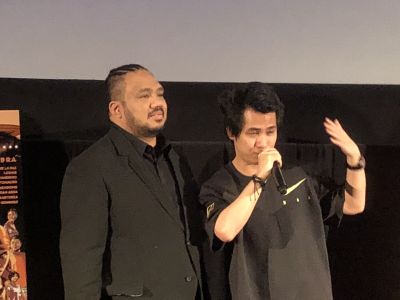

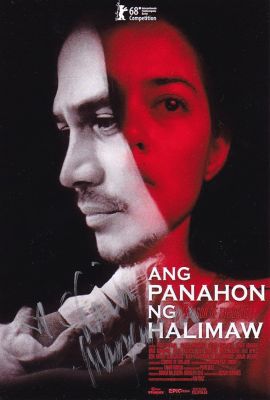

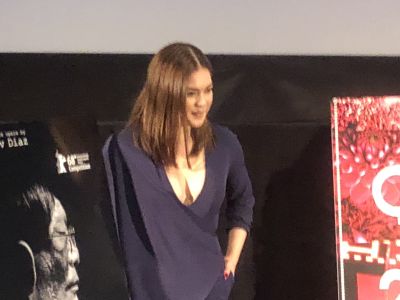

2018年に観たフィリピン映画 【東京国際映画祭】 今年の東京国際映画祭では、4本のフィリピン映画が上映された。 アジアの未来部門で『母との距離(Distance)』、CROSSCUT ASIA部門で『悪魔の季節(Ang Panahon ng Halimaw)』『リスペクト(Respeto)』、ワールド・フォーカス部門で『それぞれの道のり(Journey)』。 残念ながら、ブリランテ・メンドーサ、ラヴ・ディアス、キドラット・タヒミックという、とんでもない顔ぶれで撮られたオムニバス映画の『それぞれの道のり』は、タイミングが合わずに観ることができなかった。上映時間的には、『母との距離』を観た後ですぐに会場を移動すればちょうど観られたのだけれど、『母との距離』上映終了後のQ&Aを観てからだと間に合わないという微妙な時間だったのだ。『母との距離』のQ&Aは聞き逃したくなかったので、仕方なく『それぞれの道のり』の方は諦めた。 上映作品のスケジュールを組む際に、そこまで考慮してくれればなあ。 昨年も、ブリランテ・メンドーサ監督をゲストに迎えての「ブリランテ・メンドーサ監督の演出論」という講演と、フィリピン映画『アンダーグラウンド』『殺人の権利』の上映時間がみごとにバッティングしてしまって、ブリランテ・メンドーサ監督の方を泣く泣く諦めている。もうほんのちょっと配慮してもらえたら、とっても助かるのだけれど。 【母との距離(Distance)】2018年 監督:ペルシ・インタラン 出演:イーザ・カルザド、ノニー・ブエンカミノ、テレーズ・マルバール 製作:ジュン・ロブレス・ラナ  ※脚本のケヴィ・ユーニス・ヴィセンテ、製作のジュン・ロブレス・レナ、 監督のペルシ・インタラン、主演のテレーズ・マルバールのサイン 海辺の町で孤独な生活をしているリサ(イーザ・カルザド/Iza Calzado)のもとに、夫のアントン(ノニー・ブエンカミノ/Nonie Buencamino)が迎えにやってくる。リサはアントンに説得されて家に帰るのだが、リサがなぜ家庭を離れて孤独な暮らしをしていたのか、観客に対する説明は何もない。 家には2人の娘がいるのだが、5年前に家を飛び出したままだった母が突然帰ってきたことにとまどいを隠せない。まだ幼い次女のアディは次第にリサとの距離を縮めるが、大学生のカーラ(テレーズ・マルバール/Therese Malvar)はどうしても母を許すことができず、気まずい日々が続く。 やがて、母が女性の愛人と家を出て行ったのだという過去が観客に対しても明らかにされる。そしてその後、とても辛い思いをしてひとりになってしまうのだが、映画はそうした事情をなかなか語ろうとはしない。真相を知らされない観客は、なにやら不安な気分にさせられ、ずっと緊張感が漂うこととなる。 なかなかカーラと和解することができないでいるリサを、アントンは大きな愛で包み込もうとする。リサの過去をすべて許し、受け入れ、なにがあろうとも愛し続けるとリサに告げるアントン。その愛に支えられ、救われながらも、リサは失われた愛に縛られ、アントンにすべてをゆだねることができない。だが、その辛さを乗り越えて、リサを受け入れ続けるアントン。 一方で、カーラも演劇仲間である女性との恋愛に悩んでいた。 果たして、母との距離は縮められるのか? 家族が和解する日は来るのだろうか? 静謐な映画である。ひたすら抑制された場面が続く。過剰な説明を一切排除して、ピンと張り詰めたような緊張感が続く。 だが、ある場面でカーラのリサに対する怒りが爆発し、一気に登場人物の感情が噴き出してくる。 が、それによって事態が動くわけではなく、また静かな場面に戻っていく。 なんとも切ない作品だ。家を出たあとのリサを残酷なできごとが襲い、孤独な生活を余儀なくされていたという展開がつらい。妻が他の女性と駆け落ちし、自分の愛が報われないにもかかわらず、その妻を愛し続け、許し、守ろうとするアントンの気持ちが切ない。母親に捨てられたと感じて育ったカーラの哀しさ、怒りが胸に迫る。 報われないと分かっていても愛し続ける強さ、愛している人間から受け入れられない哀しさ、愛している人間を許せずにいる切なさ、そうした愛をめぐるさまざまな思いを目の当たりにして、いろいろなことを考えてしまう。 監督は『My Fairy Tail Love Story』のペルシ・インタラン(Perci Intalan)。 いつもは、ジュン・ロブレス・ラナ(Jun Robles Lana)監督の作品をプロデュースする側のペルシ・インタランだが、『My Fairy Tail Love Story』に続いて今回も役割を交代し、ペルシ・インタランが監督、ジュン・ロブレス・ラナがプロデュースを担当している。 ペルシ・インタラン監督が本作の前に撮った『My Fairy Tail Love Story』は、我がままなお嬢様がある朝目覚めたら人魚になっていたというファンタジーコメディで、これがむちゃくちゃ楽しい作品だったのだけれど、続いて撮った本作はそれとはまったく異なる作風の作品だった。ジュン・ロブレス・ラナ監督も、仕事としての娯楽作品と、『ダイ・ビューティフル』のように自分の作家性を前面に出して撮る作品とを、はっきり撮りわけてみせるプロの監督なわけだが、ペルシ・インタラン監督も自分がプロの映画監督であることを証明してみせたということだろうか。 相変わらず数多くの作品のプロデューサーとしての活躍も続けており、次回もジュン・ロブレス・ラナ監督の作品をプロデュースすることになっているのだけれど、もっともっと監督としての仕事もしてほしいと思ってしまう。 ちなみに、ジュン・ロブレス・ラナが監督をし、ペルシ・インタランが製作を担当する次回作『The Nurse』は、アン・カーティス、ベア・アロンゾ、ナディーン・ルストレ、マーハ・サルヴァドール、マリアン・リヴェラ、ロルナ・トレンティーノ、ジャスミン・カーティスといった、奇跡のような顔ぶれを予定しており、いまから楽しみでならない。というか、本当にこんな豪華な顔ぶれでの映画なんて、実現するのだろうか? リサ役のイーザ・カルザドは、『Seven Sundays』『Etiquette for Mistresses 』などにも出ている知的な役柄の多いベテランの美人女優である。 アントン役のノニー・ブエンカミノも、古くから活躍しているベテラン男優で、マリルー・ディアス・アバヤ監督の『ミラグロス』などに出演している。最新作は、ついこないだ観てきたばかりのサラ・ヘロニモ主演の『Miss Granny』だ。 テレーズ・マルバールは子役出身の若手女優で、現在は数多くのテレビドラマに出演している。日本公開作には2013年の『アニタのラスト・チャチャ(Ang huling cha-cha ni Anita)』がある。 いずれも難しい役柄だったと思うのだが、この3人の確かな演技力のゆえに、ひたすら抑制されたこの映画が説得力を持ち、観る者の心に染みわたるこの素晴らしい映画が誕生したのだと言えよう。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 【母との距離:Q&A】 〈登壇ゲスト〉 ★ペルシ・インタラン(監督) ☆テレーズ・マルバール(カーラ役) 〈司会〉 ★石坂健治(東京国際映画祭プログラミング・ディレクター) 司会:ゲストをふたかたお迎えしておりますので、さっそく登壇いただきたいと思います。まず、監督のペルシ・インタランさん。そして、出演されました女優のテレーズ・マルバールさん。 ようこそ、お越しくださいました。ひとことずつ、ご挨拶をいただけますでしょうか。 インタラン:こんばんわ。東京国際映画祭にお招きくださいまして、まことにありがとうございます。そして、この映画を観るためにご来場いただきました皆さんにも、お礼を申し上げます。 マルバール:皆様、お忙しい中、ご来場いただきましたこと、そしてこの映画をご覧になっていただきましたこと、心よりお礼を申し上げます。気に入っていただけると、たいへん嬉しく思います。  司会:インタランさんはプロデューサーとしても活躍されて、日本でも公開されました『ダイ・ビューティフル』とか、東京国際映画祭で上映されました『ブワカウ』とか、そういう作品の時にはプロデューサーをされているのですよね。 インタラン:そうですね。東京国際映画祭では、プロデューサーとして関わった作品が、実は3本上映されております。いま仰っていただいた2作の他に、『ある理髪師の物語』も上映していただきました。今回は役割を変えて、監督として来させていただきました。 司会:プロデューサー業と監督業と、どちらがお好きですか。 インタラン:今この瞬間は、プロデューサーの方がいいですね。監督となってしまい、いまのこの状況に、たいそう怯えています(笑) 質問:素晴らしい作品をありがとうございました。シーンでひとつ、最高だなと思ったところがあったのですが、娘さんがお母さんにぶわっと怒りをぶつけますよね。そのあと、カメラがすーっとお母さんに寄っていくシーンの撮影が非常によかったと思ったのですが、あのシーンについてコメントをいただけますでしょうか。それと、監督が大好きなカメラマンとか監督がいらっしゃいましたら、ぜひお教えください。 インタラン:カメラワークに言及していただいて、ありがとうございます。撮影を担当したのは、マッキー・ガルヴェス(Mackie Galvez)という、フィリピンでたいそう活躍している若い撮影監督です。 ご指摘の通り、このシーンはこの映画の中で最高のクライマックスと言えるものでした。それまではずっと静かなムードで映画が展開していき、ここで大きく盛り上がるわけです。ですので、そのシーンだけ不自然に見えてはいけない、自然に展開しなくてはいけないということに気をつけました。 そのため、私は当日になってワンカットですべてを撮ろうということに変更してしまいました。そのことによって、演じる皆さんは、ミスなくすべてを演じなければならないということになってしまったのですが。とりわけテレーズにとって、すべてのセリフを通しで言わなければならないということになり、とても負担が大きくなりました。 ところが、それまではパーフェクトで、とても調子よく進行していたマッキー・ガルヴェスの撮影が、突然の撮影機材トラブルによって中断してしまったのです。さいわいなことに、それでもなんとか無事に撮影を終えることはできましたが。 好きな作品については、3つの作品を挙げたいと思います。 ひとつはフィリピンの80年代の作品で、『いつ朝が来るのか(When Will The Morning Come)』というタイトルの作品です。メロドラマ的な、いかにも80年代ぽいファミリードラマです。(※映画のタイトルはこのように聞こえたのですが、いくら検索しても該当する作品は見つかりませんでした。) 2作目はロバート・レッドフォードの『普通の人々』で、これも80年代の作品です。カメラワークがとてもシンプルで、私は80年代の作品から多くの影響を受けています。 もう1本は是枝監督の『そして父になる』。こちらはとても静かに進行していく映画です。とても真摯な作り方をされた作品です。ドラマチックな内容だけれど、静かなトーンで、それでいてとても緊張感を伴うという、非常に影響を受けた作品です。 司会:少し、テレーズさんにも演技のことをお聞きしたいのですが。 あそこまでずっと抑えた演技をしてきて、それをいっきに爆発させるという場面では、母親への非常に複雑な思いと、同時に自分は学校で女の子を好きになってしまうみたいな、非常にいろいろな感情を表現することが求められたと思うのですが、撮影はいかがでしたか? マルバール:たいへんいい質問をありがとうございます。この点に関しては、本当に監督に何度でもお礼を申し上げたいところです。私にとっていちばん困難を伴ったのは、目の演技をするということでした。もちろんボディランゲージもあるのですが、感情が目に現れるように演じるということを要求されました。全編を通して緊張感と、なんとも居心地の悪い静けさが持続するのですが、それをどういう風に観客に伝えるのか、そのためにどうするのかということを、監督が指導してくださいました。それに、助監督、共演者の皆さんたちが大いに助けてくれたので、自然に演技をすることができたと思います。 質問:監督の作品は、前作の『My Fairy Tail Love Story』を拝見させていただいたのですが、これがもう、ものすごく楽しい映画なんですね。観ていてニコニコしてくるような映画なんですけど、ところが今日の映画はそれと一転して非常に難しいテーマ、愛ってなんだろう、愛ってすごいな、難しいな、というテーマで、このまったく違う作品を描けるというのは監督としての才能がものすごいということだと思います。プロデューサー業だけではなく、これからも監督として活躍して欲しいと思います。 質問ですが、ラストシーンについてお聞きしたいと思います。私は、どこかでなにか事件があって、それをきっかけに娘さんと母親との距離がもっと解決して終わるのかなと思いながら観ていました。最後の食卓のシーンでも、娘さんが何か言いそうで、言いそうで、言いそうで、あっ、なにか言うのかなと思ったら、何も言わないまま、えっ、終わっちゃうの?という感じだったのですが、あの終わらせ方は最初から決めていたのでしょうか? インタラン:まず最初に、私の『My Fairy Tail Love Story』を観ていただきまして、本当にありがとうございます。あれは、ぜんぜん違うタイプの作品でした。なにしろ、マーメイドの出てくるファンタジー映画ですから。本作は、それとは対極的な映画、というか、完璧に異なる映画でした。 今回は、こういった難しい作品に挑戦をするという機会に恵まれました。 この作品はまず、脚本家のキービー・ビセンテ(Keavy Eunice Vicente )、そちらの客席の方に来ておりますが、彼女の手がけた脚本に惚れ込んだことからスタートしました。 エンディングに関しては、あれはかなり意図的なものでした。私が本当にやりたかったことは、とても複雑なテーマではあるのですが、フィリピンの家庭のリアルな姿を描くということでした。 映画というのは、登場人物が直面する問題に向き合って、互いに言いたいことを言い合って、その結果として問題が解決してハッピーエンドで終わるというものになりがちです。でも、実際の人生で起きること、リアルな家庭で起きることは、そういうものではありません。 お互いに愛し合いながらも、お互いに憎み合うということもありえます。ここがとても重要なことなのです。 子どもたちは、決して母親を憎んでいるとは言っていません。ただ、理解することができないでいるのです。 そして母親は、子どもたちに対する愛を口にすることができないでいます。説明するよりも、嫌われたままでいることの方が、まだしも楽だと感じているからです。 夕食の席で感情をぶつけ合うという場面はありましたが、あのひとつのやりとりでことが終わるというものではありません。実際の人生で起きることというのは、解決にもっと時間がかかるものです。 何が問題なのかということは、食卓の上に提出されました。でも、それが解決するまでには、まだ何回ものディナーが必要となるのでしょう。あるいは、何週間、何ヶ月、何年もかかるのかもしれません。いずれにしても、問題が解決して、家族が元に戻るというのは、今すぐというわけにはいかないでしょう。 私がエンディングで描きたかったのは、そういうことなのです。 質問:(英語で)監督と女優の両方にお伺いします。ワンカットワンテイクのシーンがいちばん難しいシーンだったかもしれませんが、製作している間にいちばん難しかった、辛かったところはどこでしたでしょうか。 インタラン:この映画は、全編を通してどのように抑制して撮るかというのが、ある意味、私にとっての試練でした。脚本を読むと、いたるところに感情の盛り上がる場面があって、本当にドラマティックな話なので、盛り上げるということは逆に容易でした。そうしたい欲望をなんとか抑えつつ、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり撮影しなければなりませんでした。 しかし、このシーンをどのように撮影するかということは、私にとって最も大きな難問でした。自然な流れを持続するためにも、感情の高まりはあっても、高まりすぎないようにしなければなりません。そのために私は、そのワンシーンを撮影するにあたって、いつもとは異なる撮り方、異なるショット、異なるブロッキングの仕方をしてみたいと考えました。 それでも、いまひとつ自分で確信が持てませんでした。カーラの感情が爆発するシーンでは、彼女もただ脚本を読んでいるのではなくて、本当に心の底から言葉を発しているというようにしたかったのです。そして、それにはワンカットワンテイクというのがいちばん適しているのではないかと思いました。それがいちばん理にかなっているのではないかと思ったのです。 そして、フォーカスがカーラから母親に移る場面ですが、ここで観ている人は「さあ、ここで母親はどう反応するだろうか?」と期待するわけですよね。で、カメラが静かに動いていく。みんなが母親の返事を待つ。ところが、母親は何も言わない。つまり、まだ物語は解決にいたっていないのです。 マルバール:もっとも難しかったのはロングテイクの場面でした。ただそれは、セリフが長かったとか、ワンカットだったとか、そういうことではありませんでした。私はこの場面では、感情をともなう表現をしなければなりませんでした。私の演技のキャリアにおいて、ここまでドラマティックであるということと抑制するということを同時に要求されるという機会はありませんでした。ですから、精神的にかなり疲れました。すべてをさらけ出し、同時に抑制もし、さらには冷静さも保ち、それでいてそこにある壁を打ち破らなければならないという、とても複雑なシーンでした。 実は、採用されたのは3度目のテイクでした。1回目の私の感情の出し方というのは、実際に皆さんがご覧になったものとは、まったく違うものでした。あとから音声を入れているのですが、とてもエモーショナルなシーンでしたので、そのレコーディングをしながら泣いてしまいました。でも、監督や共演者の皆さんに助けられて、この感情的な痛みを伴うシーンを演じきることができました。 司会:はい、ごめんなさい。時間がきてしまいました。 ※なお、ゲストとしてジュン・ロブレス・ラナ監督の名前も予告されていたのだけれど、舞台の上にラナ監督の姿はなく、「忙しくて来日できなかったのかな?」と思ったら、なんと会場には来ていたのだった。去年とは髪の色をすっかり変えていたので、まったく気がつかなかった。 後ほど、プログラミング・ディレクターの石坂健治さんにお聞きしたところ「今回は黒子に徹したい」とのことで登壇はされなかったとのことだった。  ※会場に発見したジュン・ロブレス・ラナ監督 会場を出たところで、脚本担当のケヴィ・ユーニス・ヴィセンテ(Keavy Eunice Vicente)さんをつかまえてサインをもらい、さらに製作を担当したジュン・ロブレス・ラナ監督にもサインをもらってしまう。 そして、外に出たところでペルシ・インタラン監督とテレーズ・マルバールさんのサインをもらう列が出来ていたので、そこに並んでおふたりのサインをもらう。 ペルシ・インタラン監督には、「ものすごく気に入っている作品なんです」と説明して『My Fairy Tail Love Story』のポストカードにもサインをもらってしまう。 「どうやって観たんですか?」と監督から聞かれて、思わず正直に「DVDで」と答えてしまったのだけれど、実はこの作品、フィリピンではまだDVDになっていないはず。ごめんなさい、僕が観たのは海賊版のDVDなんです。 さらにジュン・ロブレス・ラナ監督にも『My Fairy Tail Love Story』にサインをもらってしまったのだった。  ※監督のペルシ・インタラン、製作のジュン・ロブレス・ラナのサイン 【リスペクト(Respeto)】2018年 監督:トレブ・モンテラス二世 出演:アブラ  ※監督のトレブ・モンテラス二世、主演のアラブのサイン 映画は、ナイトクラブでのラッパーたちによるラップバトルから幕を開ける。監督は数百本ものミュージックビデオを撮ってきた人とのことで、この手の映像はお手の物なのだろう。迫力のあるラップバトルの映像で、いっきに映画の世界に引き込まれる。 ラップにとりつかれているヘンドリクス(アブラ/Abra)は、いつかこのラップバトルに出場し、ラップで人から認められる存在になりたいと夢見ている。 貧しい家に帰れば、麻薬の売人をしている姉の恋人の使いっぱしりとしてこきつかわれ、好きなラップでもいまだ人からは認められず、出口のない状況でひたすらストレスを溜めこんでいくヘンドリクス。ラップは、そんなヘンドリクスがのめりこむことができ、夢を託すことのできる、ただひとつのものだった。 そんなある日、ヘンドリクスはこのラップバトルに挑戦するのだが、まだ若く未熟なヘンドリクスでは百戦錬磨のラッパーたちにはまったく太刀打ちできず、一方的に圧倒されるだけで終わってしまうのだった。しかも、ラップバトルに挑戦するために麻薬の売り上げに手をつけてしまったため、家を叩き出されてしまう。 金が必要になったヘンドリクスは、いつもつるんでいる2人の友人とともに、老人がひとりで経営している古本屋に盗みに入る。その結果、駆けつけた警官につかまってしまうのだが、老人の温情から店の修理と引き替えに釈放されるのだった。 ブツブツ文句を言いながらも、店の修理のために古本屋に通うヘンドリクスたち。そこでヘンドリクスたちは、老人がむかし書いた詩を見つける。老人は、かつて有名な詩人だったのだ。 ヘンドリクスはその詩を勝手に持ち出して自分のものとし、再びラップバトルに挑む。だが、その場に現れた老人の「お前には自分の言葉がない。お前の人生にはなんら深味がない。そんな空っぽのお前に勝てるわけがない」という言葉に打ちのめされるのだった。 何をどうしても悲惨な現状から抜け出すことのできないヘンドリクスは、老人にすがりつき、落ち込んだ穴から抜け出すことのできない焦燥感を吐き出してみせる。だが、老人には老人の悪夢があった。戒厳令の施行されたマルコス政権下で、反政府活動家でもあった老人は、突如おしかけてきた政府軍の兵士によって妻を陵辱され、幼い息子を射殺されたという過去があったのだ。 一方、街では日常的に麻薬絡みの殺人が頻発していた。麻薬を売買しているという容疑だけで、警官は簡単に容疑者を射殺し、麻薬密売組織内での殺人も頻発していた。 そしてラジオからは、ドゥテルテ大統領が故マルコス大統領を英雄として埋葬しなおすというニュースが流れてくる。 かくして、マルコス政権下の悪夢と、ドゥテルテ政権下の悪夢とがリンクし、混ざり合い、フィリピンに生きるということの逃げ場のない悲惨さがあらわになっていき、映画は衝撃的な結末へと追い込まれていくのだった。 インデペンデント映画を対象とするシネマラヤ映画祭において、7部門で受賞した作品である。ラップを題材にした作品でありながら、ドゥテルテ政権下の麻薬戦争、マルコス政権下の圧政を扱った作品とのことで、どういう映画なのかまるっきり検討もつかないでいたのだけれど、フィリピンにおいてけっこうロングラン上映が続いていたので気になっていた作品だった。 観終えた直後の感想はというと、凄い映画を観せられてしまったというひとことに尽きた。ひたすら圧倒されてしまったのだ。そして、衝撃的な展開に、言葉すら失ってしまう。映画というメディアが、これほどまでに力を持つことのできるメディアであったのだということを、久しぶりに思いっきり教えられてしまったという気がする。とにかく、観ていて、胸が痛くなってくるような映画だったのだ。 監督は、本作が初の劇場映画となるトレブ・モンテラスII(Treb Monteras II)。テレビシリーズの監督をしたことはあるようだが、本業はミュージックビデオの監督であるらしい。 そして、ヘンドリクスを演じているアブラは、フィリピンでも有名なラッパーなのだそうだ。なかなかのイケメンである。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 【リスペクト:Q&A】 〈登壇ゲスト〉 ★トレブ・モンテラス二世(監督) ★アブラ(ヘンドリクス役) 〈司会〉 ★石坂健治(東京国際映画祭プログラミング・ディレクター) 司会:今日はゲストをお二人お招きしておりますので、さっそくご登壇いただきたいと思います。 主演されましたアブラさん、そしてトレブ・モンテラス監督です。 アブラ:フィリピン流にラップしてもよろしいでしょうか。 (タガログ語でのラップを披露。原稿に起こしようがないので、この様子はYouTubeにアップされている以下の動画でお楽しみください。) 司会:監督からもひとことご挨拶を。 モンテラス:ありがとうございます。コンニチワ! 皆さん、本当に時間を割いて映画を観に来てくださって、ありがとうございます。東京国際映画祭参加はこれが初めてで、そもそも東京に来るのもこれが初めてです。とっても気に入っています。特に食事が。 司会:『リスペクト』は、去年のシネマラヤ映画祭で賞をいくつとりましたか? モンテラス:7部門で受賞しました。最優秀撮影賞、最優秀音響賞、最優秀編集賞、観客賞、NETPAC審査員賞(NETPACとはアジア映画の世界普及、アジアの映画人のネットワーク作りを目的として設立された団体)、最優秀作品賞、そして、詩人役のディド・デ・ラ・パズ(Dido De La Paz)が助演男優賞を受賞しました。 司会:アブラさんは、映画出演はそんなにたくさんはないとうかがっておりますが。 アブラ:主演というのは今回が初めてです。ふだんはラッパーで、監督がラップ文化というものを多くの人に届けたいということで、この映画に起用されました。 質問:私のフィリピン人の友人が20歳の時にセブ島で36ヶ所刺されて殺されました。そのトラウマがずっとあって、その中でまさかこのような映画に出会えるとは思っていませんでした。 質問ですが、ラップと詩をどうやって融合させようと思ったのでしょうか。 モンテラス:2010年に私が聖トマス大学で論文を書いている時に出会ったのが詩のバトルでした。当時、私も参加していたのですが、同時にラップバトルもさかんになってきました。ラップの団体があって、そこからオンラインでスターが生まれてきたのです。その動画が広がって、大スターとして知られるようになったのが、この映画にも出ているブリージーGを演じているルーニー(Loonie)と、ここにいるアブラさんです。その両方を融合した映画を作りたいと思ったのです。 2016年にはドゥテルテ大統領が選ばれて、麻薬戦争が繰り広げられるようになりました。容疑者であっても、容赦なく処分されるようになったのです。そのことに対するメッセージを、ラップの力を使って、フィリピンの人と共有できるのでは、伝えられるのではということで、この映画を作りました。 司会:会場には監督のご長男もいらっしゃっています。 (小学生ぐらいの男の子が会場から舞台に上がる) モンテラス:私が二世で、彼が三世になります。 モンテラス三世:こんにちわ。僕はエディ・モンテラスです。父の作品『リスペクト』を観に来てくださいまして、本当にありがとうございます。皆さんが、熱狂的にこの作品を受け入れてくださって、とても嬉しく思います。 (会場のあちこちから「可愛い!」「すごい。しっかりしている!」との声があがる。この様子も、ぜひぜひ上にアップした動画でご確認ください。)  司会:すごいですね。父親への「リスペクト」ですね。 質問:すごい映画をありがとうございました。圧倒されて、胸が痛くなるような思いをさせられました。まだ、ちょっと胸が痛かったんですけど、いまの息子さんのスピーチで少し癒されました。 質問ですが、監督の今後についてちょっとお伺いしたいと思います。現在アナウンスされている情報では、次回はジェームス・リードとナディーン・ルストレという、フィリピンでものすごく人気のある俳優を起用したアクション・ファンタジーを撮られるということですが、いま観た映画との落差がものすごくてびっくりしています。それはそれでものすごく観たくて観たくて仕方のない映画ではあるのですが、監督はこれから、そういったメジャー系のエンターテインメントを撮っていくおつもりなのでしょうか。それとも、そういったエンターテインメントを撮りながらも、今日のような社会性を持った作品を撮っていかれるのでしょうか?(※ここで言及している次回作とは『Pedro Penduko』という作品で、すでに撮影が始まっており、その情報などがフィリピンのあちこちのサイトに載っている。) モンテラス:エンターテインメントでありながら、社会性、政治性を持った作品になっていくと思います。たとえばアクションであれば、悪と善を扱う中に反映できるのではないかと思っています。 自分はアーティストとして、あるいは映画を媒体として手がける者として、世界で何が起きているのかということに関して、なんらかのメッセージを発する責任があると考えています。映画を使って何かを言うことができるからには、それがラブコメであれ、ホラーであれ。 ただし、お客様に映画を楽しんでいただくということも、もちろん欠かせないことではありますが。 司会:アブラさんは、この役を演じるうえで、どのようなところに気をつけていましたか。 アブラ:実は、準備は何もしませんでした。17歳の頃の自分を思い出してラップのスキルを少し加減して、あまり人生経験を反映させないようにということには気をつけました。あとは、ストーリーに自分を溶け込ませるということですね。私が演じたこのヘンドリクスの生い立ちというものは、自分とはかなり違うものなので、そこにも気をつけました。ただし、ヘンドリクスの気持ちはよく分かります。貧困というのは、フィリピンではいたるところで目に入る現実ですので。 なかなか改善することの難しい問題ではありますが、フィリップ・ドットという非常に影響力のある組織を通じて、今のフィリピンの状況とか、政府に対するメッセージとかを発信していくことは、とても意味のあることだと思っています。 もともとラップミュージックの目的というのは、抑圧に対する抵抗でした。 その点、この映画は、新しいメディアと言ってもいいかもしれません。なぜなら、これは音楽ではなく映画ですが、ヒップホップのエッセンスともいうべき抑圧に対する抵抗というものを体現しているからです。  質問:(英語で)こんにちわ。私はフィリピン人です。 アブラ:クムスタ(お元気?) 質問:クムスタ(元気です)。フィリピン人として、言葉がありません。いままでに観たフィリピン映画で、最高の作品ではないかと思います。すっかり、この映画のファンになりました。ドゥテルテ政権、そしてマルコス時代の政権に対して、思うところはいろいろあります。この映画を観ますと、こうしたテーマをたいへん強いインパクトを持って、しかも非常なる痛みをともなう形で描いていて、もう賞賛の言葉しかありません。ありがとうございます。東京国際映画祭に来てくれて、本当にありがとうございます。 質問ですが、ヘンドリクスという若い世代と、老詩人についてお聞きしたいと思います。本作では、マルコス時代の戒厳令の様子、犠牲者の話を描いていますが、これは実際に誰かから聞いた話なのでしょうか? また、こうしたキャラクターやストーリーは、どういったところからインスピレーションを得たものなのでしょうか? 監督:老詩人のキャラクターは、実際にマルコス政権時代を経験した何人もの詩人から私が聞いた話がベースになっています。ヘンドリクスも、私がリサーチをしている時に、ラッパーのコミュニティでいろいろ見聞きした若い人たちのキャラクターを融合したものです。 実際に撮影をしている最中に飛び込んできた情報で、脚本を変えていった部分もあります。独裁者であるマルコスを、ドゥテルテ大統領が英雄墓地に埋葬することを許可したということが撮影中にアナウンスされたので、そのことも盛り込みました。 質問:(英語で)私も聖トマス大学で学んだ者です。本当に素晴らしい映像作品で、キャスト、クルーの労をねぎらいたいと思います。作品の成功、おめでとうございます。 実は、ラップが特に好きなわけではないので、この映画を観に来ようかどうしようか迷っていたのですが、アブラさんのラップが素晴らしく、すっかりファンになってしまいました。映画そのものも美しく、映画全編に込められたメッセージも素晴らしかったと思います。 この映画では、フィリピンの現在の状況と並行して70年代のマルコス政権のことを描いていますが、こうした題材を描くことで、何か難しい事態、乗り越えることが困難な問題とかに直面したということはありましたでしょうか。 そしてもうひとつ、監督は今後、国内あるいは国際的に、どういうことをやっていきたいと思っていらっしゃいますでしょうか。 監督:『リスペクト』の撮影中におこったことをお話しますと、ロケ地は略してEGKという、警官や自警団が麻薬に絡んでいる人を殺害していいという許可を与えられている地区でした。午前3時ぐらいにヘンドリクスがラップバトルに負けて家に帰るというシーンを撮っていたら、3人の覆面警官が彼らが容疑者と目している人物を追いかけていて、何かを叫んでいるのが聞こえてきました。さいわいなことに、その人物が銃で撃たれるということはなく、老女の後ろに隠れて難を逃れていましたが、その人がそのあとどうなったのかは分かりません。それ以来、私たちはこの撮影のことを、かなり秘密裏に行う必要があるなと思うようになりました。 ラップを扱っている映画だということは、シネマラヤ映画祭には伝えていましたが、こういったEGKの活動に触れる内容であるということは伝えないでおくことにしました。というのも、私たちが撮影しているエリアでは、夜でも警察官のパトロールがあって、威圧されるというようなことが何度もあったからです。さいわい、私たちに被害が及ぶことはありませんでしたが。 また、映画に関する情報がネットで流れてしまった時に、ネット上で私たちを攻撃するという動きもありました。これまたさいわいなことに、無視していたらなんとかおさまってくれましたが。 この映画は、フィリピンの麻薬戦争の真の姿を描いた映画としては、ほとんど初めてのものではないかと思います。この映画以降、多くの同様の映画が出てきて、国内で問題意識が持たれるようになりました。(※このところ、日本の映画祭で上映されるフィリピン映画の多くが、この麻薬戦争を題材としたもので、決してこの作品が初めてというわけではない。昨年の東京フィルメックスで上映された『暗きは夜』のアドルフォ・アリックスJr監督も、自作のことを「麻薬戦争を題材とした、まだまだ数少ない映画の1本です」と語っていたけれど、なぜなんだろう?) アブラ:この映画が伝えようとしているメッセージは、国内向けも国外向けも同じと考えています。私はラッパーという立場を利用して、フィリピンで起きていることを伝えたいのです。 もちろん、この映画で描いているのは、スラムを舞台にしたアマチュアのラップバトルなので、自分の実力、技術を抑えて演じてはいます。しかし、私はフィリピンに生きる者として、とりつくろうことなく、フィリピンのありのままの姿をラップを通して伝えることが、自分の義務であると考えているのです。  司会:はい、というわけで時間になったようでございます。貴重なお話をいろいろと聞けて、とても興味深かったです。ありがとうございました。 会場を出たところで、恒例のサイン会。監督は用事があってすぐに移動しなければならないとうのでアブラさんだけがサインに応じていたのだけれど、アブラさんのサインをもらって列を離れたら、そこにまだ監督がいたのでとっさにサインをもらってしまう。ラッキー。 ※『リスペクト』のミュージックビデオ 【悪魔の季節(Ang Panahon ng Halimaw)】2018年 監督:ラヴ・ディアス 出演:ピオロ・パスクア、シャイナ・マグダヤオ  ※主演のシャイナ・マグダヤオのサイン。 銀色のサインペンの出が悪くて、文字がかすれてしまった! さて、ラヴ・ディアス(Lav Diaz)監督の『悪魔の季節』である。 実は、ラヴ・ディアス監督の作品を見るのは、今回が初めてだった。なぜか? いつも、むちゃくちゃ上映時間が長くて、それに怯えて近寄ることすらできなかったからだ。 ラヴ・ディアス監督の名前を初めて見たのは、2013年の東京国際映画祭で上映された『北(ノルテ)-歴史の終わり(Norte. The End of History)』なわけだが、上映時間の250分に恐れをなして、近寄ろうともしなかった。あとになってみれば、この250分というのは、まだまだ序の口にすぎなかったのだが。 その翌年の2014年には、『昔のはじまり(Mula sa Lung Ano ang Noon)』が上映されたのだけれど、この上映時間が338分。『北(ノルテ)』の方がまだ上映時間が短かったということに愕然とする。 ところが2016年の『痛ましき謎への子守唄(Hele sa Hiwagang Hapis)』はというと、489分!! またさらに長くなった! この時点で、自分は一生ラヴ・ディアス監督の映画を観ることはないのだろうと思った。ところがこの時の東京国際映画祭会場でラヴ・ディアス監督を見かけて、ついついサインをもらってしまったのである。そしてその際に、「映画を観ていただけましたか?」と聞かれて、ついつい「はい」と答えてしまったのである。決して嘘をつくつもりはなかったのだけれど、観ていないのにサインをもらっているという自分に引け目を感じて、とっさに「はい」と答えてしまったのだ。しかし、嘘つきのまま終わってしまうわけにはいかず、次の機会にはちゃんと作品を観ようと心秘かに誓った自分なのであった。 そして2017年にチャンスが訪れる。『立ち去った女(ANG BABAENG HUMAYO)』が劇場一般公開されたのである。上映時間はたったの228分。短いじゃん! これだったら観られるじゃん! そう思ったのだけれど、ふと冷静になってみれば決して短いわけもなく、ずるずると劇場に足を運ばないでいるうちに上映が終了してしまったのであった。 そして、今年も東京国際映画祭にラヴ・ディアス監督の作品がかかることとなった。『悪魔の季節』234分。『痛ましき謎への子守唄』の半分の上映時間! 短いじゃん! たかだか4時間、短いじゃん! しかも、主演は『牢獄処刑人』のピオロ・パスクアだぞ。いい役者じゃん。これを観ないのは嘘だよな。自分にそう言い聞かせて、チケットを購入したのであった。 で、観たのだけれど、どう紹介すればいいのか、途方にくれている。 えー、モノクロ映画です。ラヴ・ディアス監督、モノクロ映画が好きなのだそうです。 えー、音楽はいっさい使われておりません。そのかわり、登場人物がずっと歌い続けています。セリフがほとんどなく、本来ならセリフで表現される部分が歌で表現されているのです。でも、ミュージカルというわけではありません。なにせ、音楽が使われていないのですから。すべて、アカペラなのであります。しかも、その歌が単調で長い。いちど登場人物が歌い出すと、延々と歌が続きます。そしてその歌のシーンのほとんどが、固定カメラによるワンカット撮影なのであります。 いちおうストーリーはあります。マルコス政権下の1970年代後半。理想に燃えるロレーナ(シャイナ・マグダヤオ/Shaina Magdayao)は、僻地の貧しい無医村に赴き、医院を開業する。だがその村では、反政府運動を制圧するためにマルコスから送り込まれてきた兵士たちが、暴虐の限りを尽くしていたのだった。詩人にして教師でもあるロレーナの夫のフーゴ(ピオロ・パスクア/Piolo Pascual)は、ロレーナに去られて荒んだ生活をしていたが、その村でロレーナが行方不明になったと知り、彼女を探すために村へと出かけていく。だが…。 そういうストーリーはあるのだけれど、映画はそのストーリーを理路整然と語ろうとはしない。フーゴの詩人としての魂を具現化したとおぼしき実在しない女性が延々とフーゴの心境を唄ったり、ジャングルの中をさまよう妖怪が唐突に画面に現れたり、死んだ女性が土の下の哀しき境遇を唄ったり、とにかく一筋縄では理解の及ばぬ映像が展開されるのである。兵士たちを操る政治家には、後頭部にもメガネをかけた顔があり、そして誰にも聞き取れない謎の言葉で過激な口調での演説を披露してのけるのである。 そして、その間ずっと、兵士たちによる村人に対する暴行が繰り返されるのだ。しかも、ずっと唄いながらの暴行が。「チョウセンアサガオ・ブルース」が唄われたり、「ラ・ラァ・ラララァ♪」という単純なリズムが延々と繰り返されながらの陵辱が描かれたりするのだ。 さすがに映画が終わった頃にはくたくたに疲れ果ててしまう。純粋に4時間は長い。しかも、単調なリズムでの映像がずっと続くのだ。長い長い歌が始まるたびに「頼む、これ以上長く唄わないでくれ。そのくらいで歌を終わらせてくれ」と思ってしまうのだけれど、3回とか4回そう思っても、まだその歌は終わらないのだ。映画の途中で「そろそろ3時間ぐらいはたっただろうか?」と、腕時計のライトをつけて確認したいという誘惑に何度かられたことか。 途中で席を立つ人がそこここにいたのだけれど、あれはトイレに行ったのだろうか? それとも、戦線離脱したのだろうか? そういう拷問のような映画だったのだけれど、最初の1時間ぐらいは、何度か意識が途切れたにしても、そのあとは朦朧としながらも意識が飛ぶことがなかった。なぜなのだろう? それが、ラヴ・ディアス映画の魔力というものなのだろうか? 拷問のような映画でありながら、そこにはある種の快感も伴っていたような気もする。長距離のマラソンを走っているうちに、いつしかアドレナリンが出てきてハイになってしまうのと、なにやら似たような状態だったのかもしれない。 それにしても思うのは、マルコス政権下での政府軍による虐殺が、いまだに尾を引いているのだなあということ。当時は反政府組織の壊滅という旗印のもと、政府軍がやりたい放題をやっていたのだ。そして、麻薬売買組織の壊滅という旗印のもとに、警察官が好き勝手をやっている現在の状況と、それはまったく変わらなかったりもする。今日、先に観た『リスペクト』でも、そのテーマが力強く描かれていたのだけれど、それとまったく同じテーマがここでも描かれていたということなのだ。 ちなみに、僕はかろうじてマルコス政権末期のマニラの様子を、実際に自分の目で見てきている。初めてフィリピンに行ったのは、ベニグノ・アキノが射殺されたすぐ後のことだったのだ。当時は、ごく普通の家に、催涙弾に対抗するための防毒マスクの作り方を印刷した紙が転がっているというような状況だったのである。それだけ、政府による一般民衆に対する抑圧が日常化していた時代だったのだ。 しかし、さすがに疲れた。 上映終了後に、ゲストが登壇してのQ&Aがあった。以下は、その様子。 【悪魔の季節:Q&A】 〈登壇ゲスト〉 ☆シャイナ・マグダヤオ(ロレーナ役) 〈司会〉 ★石坂健治(東京国際映画祭プログラミング・ディレクター) 司会:ご覧いただいてお分かりのように、今年の「CROSSCUT ASIA ラララ♪東南アジア」の「ラララ♪」は、この映画からとりました。一番「ラララ♪」的でない映画なんですけど、「ラララ♪」でございました。 今日は、お客様をひとり、お迎えしております。主役のドクターを演じられましたシャイナ・マグダヤオさんです。 シャイナ:みなさん、こんばんわ。4時間、最後まで見終えることができて、おめでとうございます。たいへん、ありがとうございます。 (※舞台に登場した彼女を見た瞬間に思ってしまったことは、「マグダヤオさんのファッション、胸元があきすぎ!」というものだった。どうしてもその胸元に目がいってしまう男のサガがなんとも情けない。どのくらい胸元があいていたかは、下のQ&Aの動画でご確認ください。) 司会:監督は映画祭がダブってしまいまして、いまウィーンの方に行かれています。いろいろ話し合ったんですけど、「いや、シャイナさんが行けば、日本に住んでいるフィリピン人はみんな観に行くから」とおっしゃられて、手分けして日本にはシャイナさんに来ていただきました。 シャイナ:(会場に向かって)フィリピンの方はいらっしゃいますか? (何人かが手をあげたのを見て嬉しそうに)ハーイ、ハロー。フィリピンの方がいらっしゃいました。 司会:というのも、シャイナさんは6才の時からずっとテレビでやってらっしゃいまして、テレビの方では大スターでいらっしゃいます。 シャイナ:はい、私は6才の時にTVシリーズでこの仕事をスタートしました。映画でも主演してきましたけれど、このラヴ・ディアス監督の映画は、私にとって初のアートフィルムとなります。そして、4時間の映画というのも初めてです。 司会:何年か前に、やはりラヴ・ディアス監督の作品に出演されていたジョエル・サラッチョさんと、ヘイゼル・オレンシオさんが来てくれたことがありました。この映画だと、一番最初の場面から出ていらっしゃる軍人役の方です。角刈りの方は、ヘイゼルさんという女性なんですね。本当に可愛らしい方なんですけど、今回は眉を剃って、角刈りにして。そのおふたりが前に来てくれた時に、とにかく役者にとってラヴ・ディアス監督の作品に出るということは特別なことなんだとおっしゃっていたんですけど、同じことをシャイナさんにもお聞きしたいと思います。 シャイナ:役者にとってラヴ・ディアス監督の作品に出るということは、本当に特別なことで、実は私、半分冗談で「エキストラでも、立っているだけでもいいから、ポスターに写してほしい」と言ったことがあるぐらいです。本当に、彼の映画に出るということは、特別なことなのです。 今回私は、ロレーナという非常に重要な役を与えてもらいました。私としては映画に出してもらえただけでも光栄だと思っているのに、このような大役をもらえて、本当に嬉しく思っています。 彼がどういう理由で私を選んでくれたのか、あるいはどうしてこれほどまで私を信頼してくれたのかは分かりませんが、とても幸運なことに、このあともう1本、ラヴ・ディアス監督の作品に出ることができました。この2本目の作品はすでにシンガポールでの撮影を終えて、実際にはまだ公開はされていませんが、シンガポール国際映画祭で上映されました。(※この発言の意味がよく分からないのだけれど、今年のシンガポール国際映画祭で上映されたラヴ・ディアス監督の作品というのは、今回上映されたのと同じ『悪魔の季節』なのである。しかも、シンガポール国際映画祭で『悪魔の季節』が上映されたのは12月2日なので、この時点ではまだ上映されてはいない。また、新作の撮影を終えていたとしても、まだその情報は出てきていないようで、ネット上で探してみてもまったく見つけることができなかった。)  司会:これ、撮影現場はそもそもフィリピンではなかったとお聞きしているのですが。 シャイナ:その通りです。私たちはマレーシアで撮影しました。 今回の映画で扱っているテーマというものは、政治的に非常に微妙な問題を含んでおりますので、これをフィリピンで撮影したのでは、おそらく大きな問題になりかねないというのがその理由でした。プロデューサーのビアンカさん(Bianca Balbuena)のご主人がマレーシア人でしたので、いろいろな意味で多岐にわたる力強いサポートを受けることができました。 司会:皆さんでマレーシアまで行って、合宿みたいにして撮りあげたという感じでしょうか。 シャイナ:なんとかやりとげましたけど、私たちが撮影をおこなっていた場所というのは、本当に何もないジャングルの中でした。しかも、私にとって別の意味で大変だったのは、この映画の撮影中、テレビシリーズ収録が月水金でおこなわれていたことでした。そこで私は、毎週、土日にはマレーシアに行ってこの映画の撮影をして、次の週にフィリピンに飛んで戻っていくという生活をしていました。 正直言って、自分がどうやってこの状況を乗り越えられたのか分かりませんが、ラヴ・ディアス監督に対する愛ゆえにやりとげられたのではないでしょうか。 この映画は、全世界に向けて、もちろんフィリピンの人たちに向けても、たいへん重要なメッセージを持った映画だと思っています。ですので、この映画を撮っている時にはみんな同じだったと思うのですが、私たちはまったく疲れたというような気持ちは感じませんでした。実際、監督と一緒に仕事をしているということだけでも、私たちはとても強いインスピレーションを受けたと思っています。 とりわけ、私が演じたロレーナという医師の役は、不安定な立場にいるフィリピン女性、海外で働くことでフィリピンの経済、あるいは愛する自分の家族を支えている私の国のヒーローたち、そういう人たちを応援したいという気持ちで演じました。 司会:ラヴ・ディアス監督からメッセージが届いているそうですので、お読みいただけますでしょうか。 シャイナ:この映画はロックオペラと呼ばれていますが、フィリピンの人にとっては、聴けばこれがフィリピンの文化であるということを強く感じる、聴き慣れた音と言えます。なぜかというと、ロックオペラと呼ばれてはいますが、ホーリーウィークの期間中の、キリストが犠牲になったことに対するフィリピン人の情熱に通じるものがあるからです。(※うーん、いまいち意味不明だなあ。) それはクンデマンというフィリピンの愛の歌です。(※クンデマンというのは、古くからあるフィリピンの愛の歌のスタイル。) 実際に、ここに来る前に、いま海外にいる監督とメールでやりとりをしていました。彼は、こう言っています。 「観ていただいて、ありがとうございます。本日、いらしていただいたことにも、感謝しています。また、フィリピン人が経験してきたことを、皆さんが分かち合ってくださったことにも感謝しています。 真実というものは、人間にとって最も力強い鎧です。これは、独裁に対する最も力強い武器です。そして、この真実があるということで、独裁を打ち破ることができるのです。 それが、私たちがこの『悪魔の季節』に込めたメッセージのひとつなのです。 ウィーンに行かなければならず、この場に来られなかったことを、心から申し訳なく思っています。」 司会:ありがとうございました。  質問:「ラ~ラ~ラ~ララ~♪」というのが耳に残りそうです。 観たことのないタイプの作品でした。アカペラだけど、セリフがミュージカル調という、私にとっては初めての体験でした。 ひとつ質問ですが、この映画は一般公開されたのでしょうか。もしされたのでしたら、興収はどれくらいだったのかお聞きしたいのですが。 シャイナ:ベルリンの映画祭でワールドプレミア上映をおこないました。たくさんの方が上映に来てくれて、本当に皆さんのサポートに感謝しています。マニラでも特別試写会という形で、皆さんに観てもらう機会がありました。 しかし、やはりフィリピンにおいてディアス監督の作品を劇場公開するというのは、非常に難しいものがあります。長さというのがひとつの理由かと思います。そこまで、フィリピンの観客は成熟しておりません。 ですので、私たちの作ったこの作品、監督の作品をフィリピン以外の国の方々がこうやって観てくださるということに関して、心から感謝しております。 監督にお聞きになれば、きっと「自分はフィリピン人のために映画を作っている」と言うと思います。フィリピンに対する監督のラブレターがこの作品です。 ちなみに、この映画を観た方なら「ラララ♪」というメロディが頭にこびりついて、いつまでも頭の中に残っていることは間違いないと思います(笑) 質問:『それぞれの道のり』はオムニバス映画だったので、35分しかなかったのですが、今日はたっぷりと堪能させていただきました。 さきほども話に出てきたアカペラについてお尋ねします。 この映画の中ではアカペラで歌われますが、その背後には常に自然の音がついてまわっていました。森のざわめきとか虫の音とか。部屋の中でも一緒で、生活音みたいなものが必ず強調されている気がしていて、それが逆に歌詞に込められている哀しみとか怒りの思いを際立たせているように感じました。監督はライブ録音にこだわったということを冊子で読み、なるほどそういうことなのかと納得させられました。 そこで質問なのですが、歌唱シーンで特に大変だったこととか、監督とのやりとりでの印象的なエピソードとか、そういうことがありましたら教えてください。 シャイナ:監督と仕事をするということそのものが、自分がまったく経験したことのない新しい経験に出会うということでした。 まさに、どこかの劇場で自分たちがパフォーマンスをしているような感じでもありました。 監督は撮り直しということを、一切しませんでした。 皆さんが耳にされた歌声もそうですけど、いまおっしゃったように、背景に聞こえてきている音も、まさに私たちが現場で録音していた時の音そのものなのです。 この映画で皆さんがご覧になったすべてのもの、例えば私たちが自分たちの台詞を歌ったりとか、アカペラで音をとったりとか、まさにそれが現場での様子そのもので、最初から最後までずっとそういう形で録音されました。 ワンテイクしかしないということは最初から分かっていましたので、自分たちが間違ってはいけないと思ってたいへん緊張しました。 監督は、そういう形で私たちを信用してくださいました。そしてまた、アーティストとして私たちを励ましてもくれました。それが監督の撮り方でした。 監督からは「ロックンロール!」と言われました。 司会:歌詞とメロディは、監督があらかじめ作ってあったのを練習するという形なんですか。 シャイナ:全部で33曲あります。実際にハーヴァードのレジデンシーの時に作ったのがほとんどです。(※どういう意味だろう?) 彼に聞いたところ、それだけではなく昔作った古いものも入っているとのことでした。撮影の数日前に渡された歌もありました。 試験を受ける時の気持ちと同じようなもので、一生懸命に練習しました。監督が作った歌詞、そして音を絶対に間違えてはいけないと思って、頑張りました。 難しかったけれど、美しい意味でのチャレンジだったと思っています。 司会:ラヴさんは作詞作曲もやっちゃうロックンローラーなので。 シャイナ:すべて自分でやってます。 司会:はい、ありがとうございました。というわけで、時間が来てしまったようでございます。皆さんにとっても、特別な体験になりましたら嬉しく思います。 ※というわけで、会場からの質問は2問だけでQ&Aは終了してしまったのでした。どちらかというと、Q&Aというよりは、司会の石坂さんによるインタビューという趣の方が強かったという印象のQ&Aでした。 そして、会場を出たところで恒例のサイン会。  まずは、いつものように映画のポスターを印刷したポストカードにサインをもらったのだけれど、「もう1枚お願いします」と言って取り出したのが『Ang tanging ina n'yong lahat』という映画のDVD。そのDVDを見た瞬間、それまでずっと冷静沈着でクールだったマグダヤオさんの雰囲気が一変する。 「キャーッ! なんでこんなの持ってるの? これ、私が15歳ぐらいの時に出た映画なのよ!」 実際には2008年の作品なので、18歳ぐらいの時の映画なんだけどね。 「ねえねえ、これを見て! ここに写っているのが私よ!」って、横にいたスタッフにDVDのパッケージを見せ、再び「なんでこんなの持ってるのよ?」 「ウェン・デラマス監督の作品が好きなんです」って説明したけど、こんなDVDを持っている日本人なんて、他にいないだろうな。というか、フィリピン人だって、そうそう持ってるわけがないしね。  ※サインをもらったDVDパッケージ。 後列左から2番目がシャイナさん。

|