|

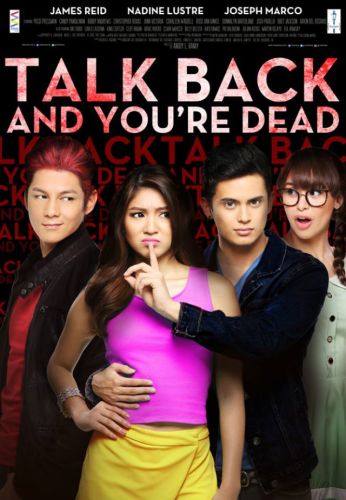

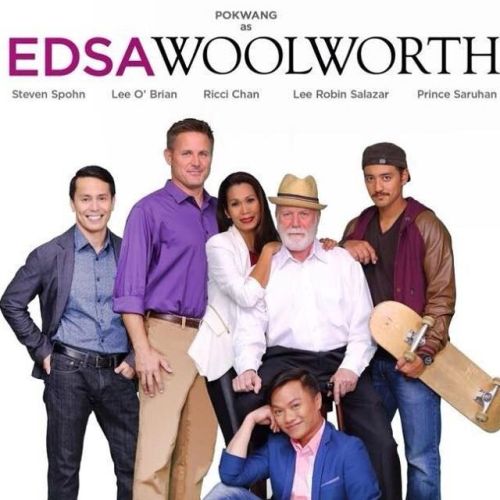

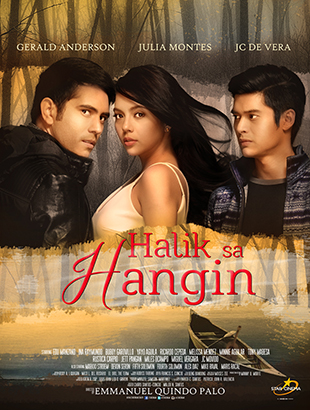

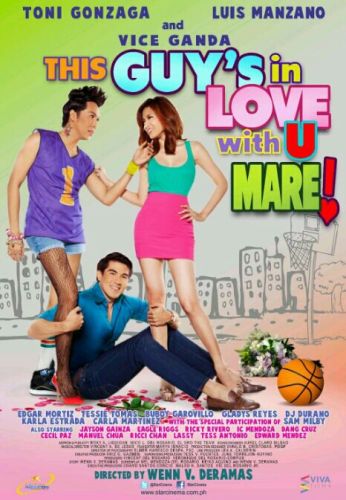

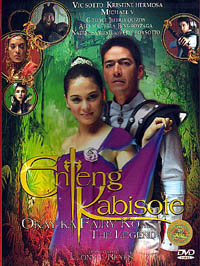

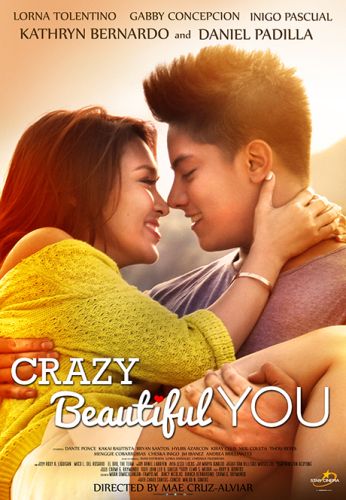

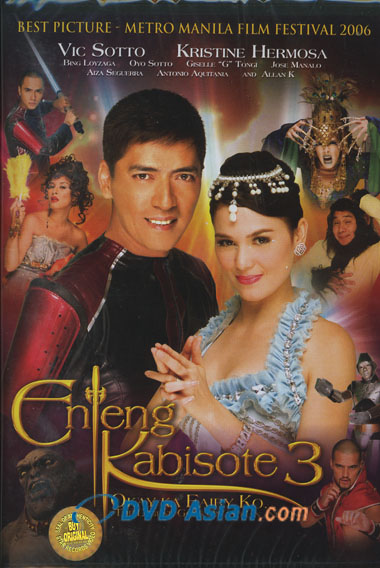

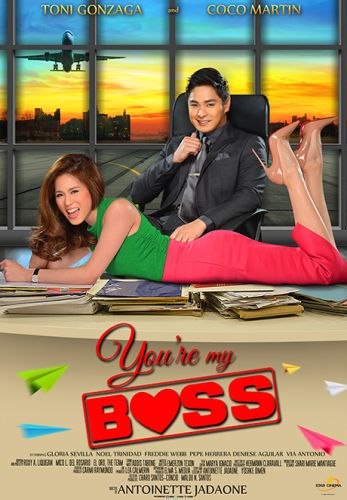

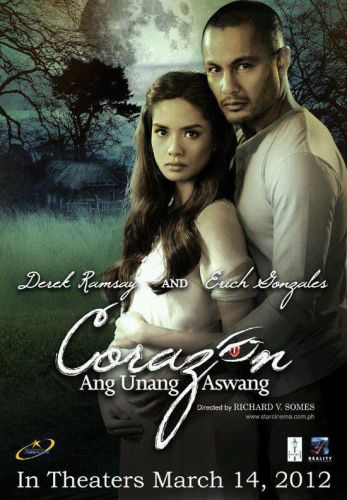

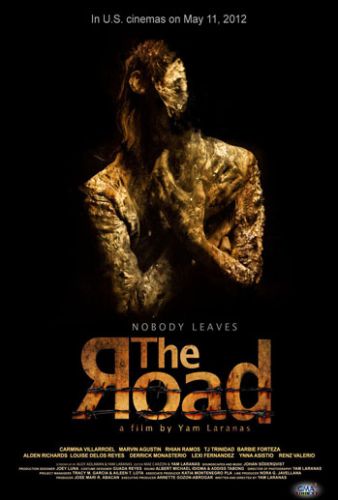

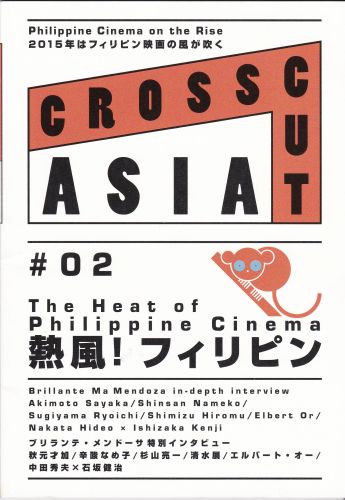

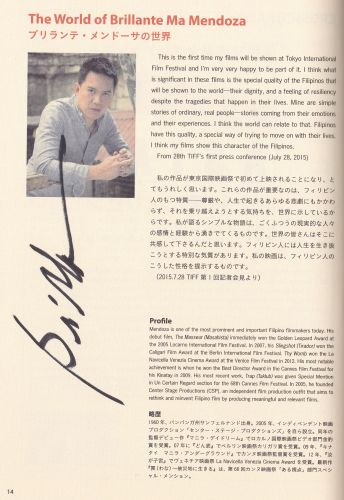

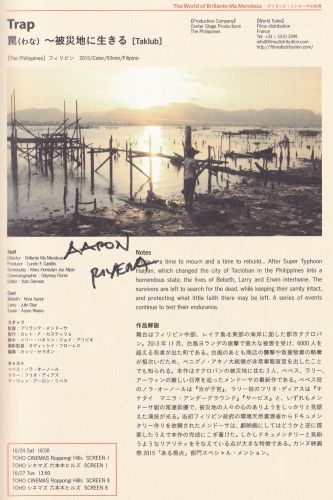

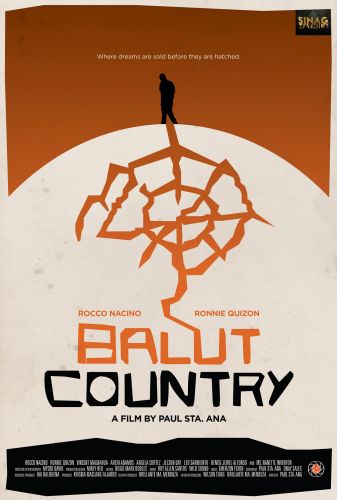

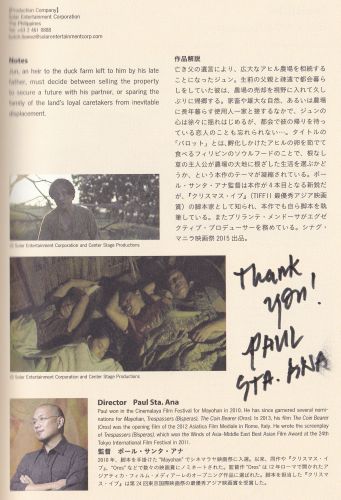

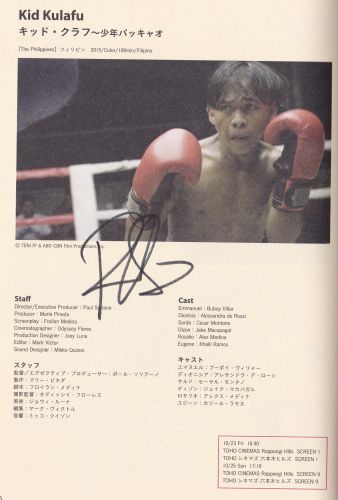

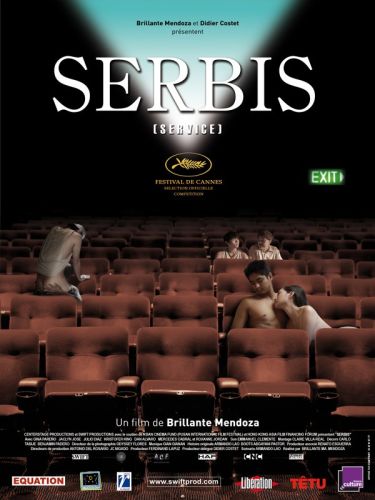

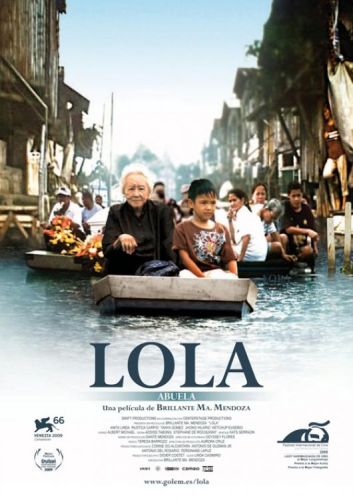

その36 【MARIA, LEONORA, TERESA】 【Talk Back and You're Dead】 【Feng shui 2】 【EDSA WOOLWORTH】 【Praybeyt Benjamin】 【The Amazing Praybeyt Benjamin】 【トランスバトラー(RESIKLO)】 【HALIK SA HANGIN】 【メトロマニラ 世界で最も危険な街(Metro Manila)】 【SISTERAKAS】 【DA POSSESSED】 【KID KULAFU】 【Who's that girl?】 【Bride for Rent】 【THIS GUY'S in LOVE with U MARE!】 【Enteng Kabisote: Okay ka fairy, the legend】 【Kimmy Dora: Kambal sa kiyeme】 【Crazy Beautiful You】 【Kimmy Dora and the Temple of Kiyeme】 【ONCE A PRINCESS】 【Enteng Kabisote 3: Okay Ka, Fairy Ko: The Legend Goes On and On and On】 【Kimmy Dora: Ang kiyemeng prequel】 【PARA SA HOPELESS ROMANTIC】 【Beauty in a Bottle】 【You're My Boss】 【バトル・オブ・モンスターズ(Tiktik: The Aswang Chronicles)】 【Corazon: Ang Unang Aswang】 【That Thing Called Tadhana】 【Enteng Kabisote 4: Okay ka fairy ko... The beginning of the legend】 【ザ・アブノーマル(The Road)】 【東京国際映画祭】 【罠(Taklub)】 【バロットの大地(Balut Country)】 【汝が子宮(THY WOMB)】 【キッド・クラフ〜少年パッキャオ(Kid Kulafu)】 【サービス(Serbis)】 【インビジブル(Imbisibol)】 【奇跡の女[デジタル・リストア版](Himala [Digitally Restored Version])】 【フォスター・チャイルド(Foster Child)】 【グランドマザー(Lola)】 【MARIA, LEONORA, TERESA】2014年 監督:ウェン・V・デラマス 出演:ジョディ・サンタ・マリア、イザ・カルザド、ザンジョー・マルドー  火災が発生し、ひとりの少年が命を落とすという事故のあった小学校。ようやく再建するのだが、その後、亡くなった少年の亡霊が繰り返し出現することとなる。 そしてある時、課外授業に向かうスクールバスの中に少年の亡霊が現れ、その直後にバスはコントロールを失い、高架道路から転落、乗っていた児童たちは全員死亡してしまう。その中に、マリア、レオノーラ、テレサという3人の少女がいた。 哀しみにくれる3人の少女の親たち。その親たちのもとに、奇妙な心理学者が訪れ、その哀しみを癒すためといって亡くなった少女を模した等身大の人形を提供する。最初はそれを拒む親たちだが、癒しがたい哀しみのあまり、その人形を受け入れ、亡くなった子どもの代わりにその人形を可愛がるようになる。だが、それが新たなる恐怖の始まりであったのだった。 題材としては、『チャイルド・プレイ』の系列に連なる「命を持った人形」の恐怖である。亡くなった少年の父親が、ブードゥー教の秘術を使って人形に命を吹き込んで復讐をするという設定など、やはりブードゥー教の秘術で凶悪犯が人形として生き延びる『チャイルド・プレイ』からのいただきなのかもしれない。 人形の顔がいかにも安っぽい作りで、「いくらでももっとリアルな顔つきにできるだろうに」などと思ったのだけれど、その安っぽい顔つきの人形がニヤリと笑う場面などは、けっこうゾクリとさせられる。おそらく、計算した上でのあの安っぽい顔つきなのだろう。 監督はコメディを得意とするウェン・V・デラマス(Wenn V. Deramas)。だが、この本格的なホラー映画の完成度も高く、エンターティンメント全般に手腕を発揮する監督であるということを実証してみせた。 出演は、ジョディ・サンタ・マリア(Jodi Sta. Maria)、『Starting Over Again』のイザ・カルザド(Iza Calzado)、『My Illegal Wife』のザンジョー・マルドー(Zanjoe Marudo)など。 最後に親たちが助けを求める霊媒師の役で、『Bekikang: Ang nanay kong beki』のジョイ・パラス(Joey Paras)が出ているのだけれど、『Bekikang: Ang nanay kong beki』の時のオカマになりきった演技とは別の、ちょいと雰囲気のある霊媒師の役を好演している。また、『海の道(Halaw)』のマリア・イザベラ・ロペス(Maria Isabel Lopez)も、亡くなった少女の祖母の役で出ていたりもする。  【Talk Back and You're Dead】2014年 監督:アンドイ・ラナイ 出演:ナディーン・ルストレ、ジェームス・リード  高校が舞台のラブストーリー。 サマンサ(ナディーン・ルストレ/Nadine Lustre)は、ひょんなことが原因で、学校の女子の誰もがあこがれる不良少年のティモシー(ジェームス・リード/James Reid)に目をつけられ、最初は冗談でガールフレンドの役を押しつけられる。気の強いサマンサは、誰もが恐れるティモシーに、ことあるごとに抵抗しくちごたえをするのだけれど、そのたびに「くちごたえしたら、ぶっ殺すぞ(Talk Back and You're Dead)」と脅される。 しかし、いくつかのアクシデントに遭遇するうちに、ふたりの間に恋愛感情が芽生えてくる。だけど、ティモシーには幼い頃に大好きだった少女がいて、いまとなっては行方の知れないその彼女以外とは恋をしないと固く誓っていたのだった。 というわけで、なんだか設定が『She's Dating the Gangster』にそっくりなのである。特に前半の、ふたりが恋に落ちるまでの展開がほとんど一緒。でもって、この前半のサマンサ役のナディーン・ルストレがキュートでなかなかいいのだ。サマンサの思惑を置き去りにして周囲がどんどん暴走していくたびに、呆然と立ちすくむ時の表情が実に可愛かったりするのだ。 だけど、ふたりの家庭の事情等々で、喧嘩をしたり、誤解をしたりで別れて、それがまたくっついてという繰り返しになる後半はいささか冗漫で、前半の楽しさがほとんどなくなってしまう。『She's Dating the Gangster』ほどエモーショナルな盛り上がりには欠けるしなあ。 初々しいカップルを演じるのは、ナディーン・ルストレとジェームス・リード。本作のアンドイ・ラナイ(Andoy Ranay)監督の『Diary ng panget』でも共演しているカップルだ。 また、ティモシーの不良仲間で、後半ではけっこう重要な役どころとなるレッドを演じているのはジョセフ・マルコ(Joseph Marco)。『牢獄処刑人』にも出ている若手俳優だ。  【Feng shui 2】2014年 監督:チト・S・ロニョ 出演:ココ・マルティン、クリス・アキノ  2004年に公開されたクリス・アキノ主演のホラー映画『Feng shui(風水)』の続編。ちょうど10年の時を隔てて作られた続編ということになる。 アル中の母親とふたりで貧しい暮らしをしているレスター(ココ・マルティン/Coco Martin)は、人から依頼されて道教の寺院から風水八角鏡(Bagua)を盗み出す。 実はその鏡は、中国文化大革命の際に、人民裁判で処刑された女性の怨念がこめられた呪いの鏡だった。持ち主に幸運をもたらすかわりに、そのたびに八角鏡の中央に埋め込まれた鏡に見えた人物が、悲惨な死を遂げていくのである。 その鏡を手に入れたおかげで、レスターと母を捨てた父が成功者となってふたりを迎えにくる。だが、その幸せの絶頂であるべき夜に、ネズミ年生まれの母はウイスキーを飲む幻覚の中で殺鼠剤を浴びるように飲み、凄惨な死を遂げる。 さらにレスターの家に亡霊たちが姿を現すようになり、それが八角鏡のせいであると知ったレスターは、いつの間にか家の戸口に飾られていた八角鏡をカナヅチで打ち砕くのだった。そして、偶然その場に居合わせたジョイ(クリス・アキノ/Kris Aquino)は、その砕かれた八角鏡を見て恐怖におびえる。実はジョイこそ、10年前にその鏡の呪いによって家族全員を惨殺された被害者であったのだ。 打ち砕いたはずの鏡が、なにごともなかったかのように玄関に戻っているのを見て愕然とするレスター。 10年前の惨劇にふたたび巻き込まれたジョイは、八角鏡を封印していたはずの道教寺院のリャオ(ジョーニー・ガンボア/Joonee Gamboa)に救いを求める。だが、パワーを増幅させた八角鏡は、さらに被害者を増やしていくのだった。 残念ながら前作は観ていないのだけれど、この続編はきっちり前作のストーリーを引き継いでいて、前作で殺されたジョイの子どもたちの亡霊がでてきたりする。そのため、おそらくは前作を見ていた方が楽しめるだろうとは思うのだけれど、前作を見ていなくても十分に楽しめる。 ホラー映画としては、ちょっとあざといショッカー演出も少なくなく(それはそれで楽しめるのだけれど)、特に突出した作品という印象にはならない。だが、徐々に呪いの正体が明らかになっていく展開などにはゾクゾクとさせられる。 字幕が読みきれなくて細かい設定まで把握できなかったのだけれど、それぞれの干支の人間が死んでいくという設定もあったようだ。できれば、日本語字幕付きで、きっちり細かい設定まで理解して観たかった。 監督はベテランのチト・S・ロニョ(Chito S. Rono)。10年前に前作を撮った監督でもある。 主役は、『Maybe This Time』のココ・マルティンと、前作の主演でもあるクリス・アキノ。 ちなみに、クリス・アキノは、暗殺されたベニグノ・アキノとコラソン・アキノ元大統領の娘である。つまり、大財閥のお嬢さまというわけだ。しかも、アイドルとしてデビューしたのは、コラソン・アキノが大統領に就任している真っ最中だったりする。本作を見る限りでは、たいした美人でもないし、演技派というわけでもないという印象しか受けず、「親の七光り」で女優になったのだろうと勘ぐりたくなってしまう。トークショーの司会では、フィリピンでトップクラスのギャラを手にしているらしいのだけれど、はたしてフィリピンでの評価はどのようなものなのだろうか?  【EDSA WOOLWORTH】2014年 監督:ジョン・D・ラザティン 出演:ポクワン、リッチ・チャン  カリフォルニアに暮らす4人の家族。年老いたパパ・フランク(スティーヴン・スポーン/Steven Spohn)、長女のエドサ(ポクワン/Pokwang)、長男のボニ(リッチ・チャン/Ricci Chan)、次男のパコ(プリンス・サルハン/Prince Saruhan)。固い絆で結ばれたように見える4人だが、実はエドサとボニは7年前に亡くなったフランクの最愛の妻、メルセデスの連れ子で、パコは親から見捨てられた子どもをフランクが引き取った育てた子どもだった。つまり、誰一人としてフランクと血がつながっていないのである。だが、その子どもたちをフランクは愛情をこめて育て上げた。だから、アルツハイマーを発症していて、時にはしっかりしていることもあるのだけれど、ほとんどの時間をボーッと過ごしているフランクを、エドサたちは大切に守ろうと思っている。 だが、3人の子どもには、それぞれの仕事があり、それぞれの恋愛があった。マッサージの仕事をしているエドサは仕事で疲れ果てているし、花屋を経営するボニはゲイの恋人と別れたばかりで落ち込んでいるし、仕事に恵まれないパコは秘かに血のつながった父親を探しまわっていた。 そのため、どうしてもフランクの面倒を見切れず、お互いにつらい思いをしたりしていた。 ボニはいつか取り返しのつかない事故を起こしてしまうのが心配で、専門の施設にフランクを預けることを検討するのだが、フランクがいままで自分たちにしてくれたことを今度は自分たちがフランクのためにする番だと考えているエドサはそれをどうしても受け入れることができない。 一方、ようやく本当の父親に巡り合えたパコは、家を出て本当の父親と暮らすことを決意するのだが…。 実は、細かいところまでは物語を把握することができなかった。手に入れたDVDには英語字幕が入っていたのだけれど、なにぶんにも舞台がアメリカなので、タガログ語よりも英語を使う場面が多く、英語での会話のシーンには字幕が入っていなかったからだ。字幕が入っていれば、知っている単語をつなげて多少はセリフを理解できるのだけれど、残念ながら、英語のセリフを聞き取るだけのヒアリング能力は、僕にはこれっぽっちもありゃしないのである。 そのため、基本的な設定がいまいちよく分からなかったのだけれど、おそらくフランクと結婚していたメルセデスという女性がフィリピン人だったのであろう。エドサとボニの会話は基本的にタガログ語と英語のちゃんぽんなのである。そして、パコの父親もフィリピン人だ。だけど、パパ・フランクはおそらくアメリカ人なのであろう。 つまり、血が繋がっていないどころか、ルーツとなる国籍すら異なる子どもたちを、フランクは大切に育ててきたのである。 コメディということで見始めたのだけれど、ぜんぜんコメディなんかではなく、しんみりと泣かせる家族のドラマだった。いやほんと、最後は泣かされちゃうよ。 パパ・フランクを演じているスティヴン・スポーンという役者さんが、実に素敵なじいさんなのだ。そして、ゲイの息子を演じているリッチ・チャンがこれまたいい味を出している。 そしてもちろん、主演のポクワンも素晴らしい。コメディを得意とする女優なのだけれど、こういう家族愛を題材にしたリアルなドラマでも、説得力のある演技を見せてくれている。 監督はポクワン主演の『A Mother's Story』を撮ったジョン・D・ラザティン(John-D Lazatin)。そういえば、『A Mother's Story』もアメリカを主要な舞台とした作品で、後半は家族の問題をテーマとしていた。 なお、映画に関するネット上の最も充実したデータベースであるIMDbでは、本作はアメリカ映画として登録されている。でも、この映画は今年の1月14日にフィリピン全土で公開されたばかりの、ばりばりのフィリピン映画なのだよ。 【Praybeyt Benjamin】2011年 監督:ウェン・V・デラマス 出演:ヴァイス・ガンダ、エディ・ガルシア  ベンジャミン家は代々軍人を輩出してきた誉れある一族なのだが、ベンジャミン・サントス7世(ジミー・サントス/Jimmy Santos)は発明家の道を志し、父であるベンジャミン・サントス6世(エディ・ガルシア/Eddie Garcia)から家を追い出されてしまう。そして、その息子であるベンジーことベンジャミン・サントス8世(ヴァイス・ガンダ/Vice Ganda)は、ゲイであるがゆえに「一族の恥」として祖父から手ひどく拒絶されてしまう。 だが、そんな時にフィリピンはテロリストの一団によって占拠され、将軍であるベンジーの祖父は人質としてテロリストに捕らえられてしまう。 ベンジーは、国を救うため、テロリストの手から祖父を奪回するため、ゲイであることを隠して軍に入隊する。そして、落ちこぼれの仲間たちとともに厳しい訓練を乗り越えるのだった。 しかし、ライバルたちの卑怯な罠によってベンジーはゲイであるということがばれて、軍を追い出されることになってしまう。失意とともに軍を去るベンジー。ところが、ベンジーと彼の仲間たちは、ひょんなことからテロリストの基地を発見してしまう。なんと、敵の基地はベンジーたちのいた軍の基地から歩いて行ける距離にあったのだ! あわてて軍に戻り、そのことを上官たちに告げるのだが、ベンジーたちの主張を誰も信じようとはしない。そして、敵の罠にかかり、軍は壊滅的な損害を受け、ベンジーが想いを寄せる教官(デレク・ラムジー/Derek Ramsay)も敵の手に落ちてしまう。 残されたベンジーたちは、自分たちだけでテロリストを倒すべく、ベンジーの父が発明した数々の秘密兵器を手に、女装してテロリストの基地に侵入するのだった! いやあ、とってもいい意味ですっごくくだらない。くだらなさが炸裂している。見ていて恥ずかしくなるようなお子様レベルのギャグが平然と繰り広げられてしまうのだ。 第4回沖縄国際映画祭で上映されているのだけれど、よくこの作品を選んだものと、選んだ人を褒め称えたくなる。普通、この手のくっだらないコメディ映画を映画祭で上映しようとは思わないよなあ。 しかし、そのくだらないコメディ映画がフィリピンでは大ヒットして、フィリピン映画としては初めて3億ペソを越えた作品となったのである。もちろん、2011年の興行収入のトップ。 ちなみに、この興収記録は翌年、同じくヴァイス・ガンダ&ウェン・V・デラマス(Wenn V. Deramas)のコンビによる『Sisterakas』によって塗り替えられることとなる。まさに、脂ののりきった役者と監督のコンビによる作品なのだ。 この2人のコンビを、僕はよく香港のチャウ・シンチーとバリー・ウォンに例えるのだけれど、いかにもそんな感じなのだ。くだらないけれど、勢いがあって楽しめてしまうのだ。 この映画の大ヒットの最大の要因は、おそらくはヴァイス・ガンダのオネエ演技によるものであろう。だけど、演技もなにも、ヴァイス・ガンダはゲイをカミングアウトしている俳優なのである。まさに水を得た魚状態で、とってもイキイキと楽しそうにベンジャミン・サントス8世を演じている。フェロモン過剰の女性と、男の中の男と、オカマとオナベの4役をこなした『Girl Boy Bakla Tomboy』などを観ても、演技が達者なのは明らかで、そういう人にこういう役を与えたのだから、向かうところ敵なしというわけだ。 2014年の年末には、続編の『The Amazing Praybeyt Benjamin』も公開されている。 なお、タイトルは当然ながらゴールディ・ホーン主演の『プライベート・ベンジャミン』から来ているんだろうけれど、あちらは『Private Benjamin』。微妙にスペルが違うのはフィリピン風イングリッシュだからだろうか?  【フィリピン映画トリビア】 フィリピンでの英語は、スペイン統治の影響のためか、むちゃくちゃなまっている。例えば、名誉を意味する【honor】の発音は「オノール」となってしまうのである。 で、この映画の中で名誉について議論をしている場面で、突如ヴァイス・ガンダが「ノラ・オノールになにかあったの?」と言い出すのだけれど、それはフィリピンの名女優ノラ・オノールと、名誉【honor】の発音が一緒だからなのであります。 【The Amazing Praybeyt Benjamin】2014年 監督:ウェン・V・デラマス 出演:ヴァイス・ガンダ、リチャード・ヤップ  ウェン・V・デラマス(Wenn V. Deramas)監督、ヴァイス・ガンダ(Vice Ganda)主演の大ヒット映画のパート2で、1作目同様、実にくだらない。あきれかえるほどくだらない。だけど、いま勢いに乗っている監督と俳優のコンビなので、そのくだらなさが許せてしまうのだ。 テロリストから国を救うために軍隊に入ったゲイのベンジャミン・サントス8世(ヴァイス・ガンダ)は、ゾンビウイルスの恐怖から世界を救ったりして、相変わらずの大活躍を続けている。が、いささか調子に乗りすぎたベンジーは、新しい上官、ウィルソン・チュア(リチャード・ヤップ/Richard Yap)の命令を無視して行動し、その結果として祖父のベンジャミン・サントス6世(エディ・ガルシア/Eddie Garcia)は命を落としてしまう。 悲嘆に暮れるベンジーだが、再びフィリピンはテロの恐怖にさらされてしまう。ウト・ウトというテロ組織を率いるジャンジャランジャン(トム・ロドリゲス/Tom Rodriguez)が、強力な爆弾を3箇所に設置したという声明を発表したのだ。その爆弾を作ったのは、テロリストに脅迫されたチュアの元妻であった。その元妻を救うために軍が出動し、かろうじてチュアの幼い息子のビンビー(ジェームス・ビンビー・アキノ/James Bimby Aquino)だけを救い出す。 爆弾が設置された場所を知っているビンビーなのだが、父親に心を許すことのできないビンビーはどうしても爆弾の場所を教えようとしない。そこで、ビンビーから爆弾の設置された場所をなんとしてでも聞き出せというミッションがベンジーに与えられるのだが…。 相変わらずヴァイス・ガンダがノリノリなのだけれど、前作に比べると妙に自信満々なキャラクター設定がちょっと煩わしいかもしれない。前作は欠けたものを持つメンバーたちがチームを組んでテロリストに立ち向かうという設定が活きていたのだけれど、本作では自信満々なベンジーがそういう仲間たちを必要としていなくなっているのがちょいと残念。 ただし、チュア家の子どもたちの面倒を見るナニーとして登場してくるアレックス・ゴンザガ(Alex Gonzaga)が、実に魅力的なコメディエンヌぶりで、彼女を見ているのがけっこう楽しかった。今まではテレビを中心に活躍してきた女優で、映画出演はこれが2本目であるらしい。これから、映画出演が増えてくるのではないだろうか。 フィリピン人でないと分からないギャグ、スペシャルゲストなどもあり、そういう部分を楽しめないのは実に残念だ。  【トランスバトラー(RESIKLO)】2007年 監督:マーク・A・レイエス 出演:ラモン・レビラ Jr.、ディンドン・ダンテス  2021年、地球は突如襲来したエイリアン、バランによってほぼ壊滅に近い状態にまで追い込まれていた。バランは、捉えた地球人を改造したモタノを使って、生き残った人類を殲滅させようとしていた。 僅かに生き延びた人類は、モタノの目を逃れて隠れ潜んでいた。その集落のひとつがパライソだった。パライソは保守的な町長によってなんとか生きながらえてきたが、モタノに見つかるのは時間の問題にすぎなかった。 パライソに住む元軍人のクリスバル(ラモン・レビラ Jr./Ramon Revilla Jr.)は、アンジェロ(ディンドン・ダンテス/Dingdong Dantes)たち若者と手を組み、秘かにモタノ、そしてバランに対抗するための準備を進めていた。だが、裏切り者の手によってクリスバルはバランの手に落ち、巨大宇宙船に連れ去られる。そして同時に、パライソの存在もバランに知られることとなり、総攻撃の火蓋が切って落とされるのだった。 というわけで、特撮を駆使したSF映画だ。 フィリピンでSF映画というと、どうしても「特撮がちゃちなんだろうなあ」と思われてしまうのだろうけれど、なんのなんの、その点ではけっこう頑張ってくれている作品なのである。クライマックスの総決戦の場面など、双方の繰り出すロボットが入り乱れてのモブシーンなどもあり、それなりに見ごたえがあるのだ(あくまでも「それなりに」だけどね)。 とにかく、ロボット同士のバトルとか、敵のラスボスとロボットのバトルとか、けっこう頑張ってくれているのだ。 問題は、どうしても子どもを登場させたファミリー映画という要素がそこかしこに顔を出してしまうという点と、日本の戦隊モノを連想させるチープな造形や脚本の甘さなんだよなあ。 ま、そこは目をつぶってください。 で、クリスバルたちがバランに対抗するために準備していた秘密兵器というのが、廃材を利用して作った一人乗り二足歩行型ロボットなのである。これが、いかにも廃材を利用して作ったというデザインで、けっこう嬉しくなる。なにしろ、エイリアンの攻撃によって街はことごとく廃墟となっているので、廃材にはことかかないのだ。 廃材からこれだけのロボットを作るというのは、たいした技術力だと思うのだけれど、きっと、2021年にはその程度には人類の技術も発展しているのだろう(そんな遠い未来じゃないけれど)。 ちなみに、原題の「RESIKLO」というのは、リサイクルという意味であるらしい。 ところで、主演のラモン・レビラというと、思い出すのはエリック・マッティ監督の『エクソダス 魔法の王国』だ。 東京国際映画祭であの作品が上映された時に来日したエリック・マッティ監督は、国会議員でもあるラモン・レビラが資金調達を手伝ってくれたこともあって、ラモン・レビラがヒーローとして活躍する映画を撮らざるを得なかったと語っていたのだ。ということは、きっと本作でもラモン・レビラが作品の企画に口を出して、自分がヒーローとして活躍する映画を作らせたと考えても、きっと間違いはないのだろう。 そのラモン・レビラの傍らに控えて活躍する若者がディンドン・ダンテス。1980年生まれということは、この作品の撮影時は27歳かあ。もっと若く見えるぞ。 僕が観た作品では『SHE'S THE ONE』があるが、アジアン映画祭2015で上映された『クボ:化け物クロニクル』の主演俳優でもある。昨年、人気女優のマリアン・リベラと結婚している。羨ましい。 そのラモン・レビラとディンドン・ダンテスが、背中合わせで銃を乱射する場面があって、これがなかなかかっこよく、ちょっとジョン・ウー監督におけるチョウ・ユンファとダニー・リーを思い出してしまった(いや、ほんと)。 あとは、女優がとってもおいしいってのが、本作の見どころでもあると力強く主張しておきたい。 妹と一緒にパライソに逃げ込んできたビアンカを演じるジェニリン・メルカド(Jennylyn Mercado)、パライソの眼鏡女医を演じるミシェル・マドリガ(Michelle Madriga)、盲目の予知能力者ジーラを演じるエンプレス・シュック(Empress Schuck)といったところがとってもいいのだ。エンプレス・シュックは『牢獄処刑人(On The Job)』『Pagpag: Siyam na Buhay』にも出ていたらしいのだけれど、どの役で出ていたのだろう。 監督はマーク・A・レイエス(Mark A. Reyes)。テレビを中心に活躍しているベテラン監督で、代表作は『My Bestfriend's Girlfriend(2008)』『Tween Academy: Class of 2012(2011)』。 本作は2007年のメトロマニラ・フィルム・フェスティバルにエントリーしていて、最優秀作品賞に選ばれている。 とにかく、日本語字幕付きで観ることのできる貴重なフィリピン映画である。DVDのパッケージは、露骨に『トランスフォーマー』と勘違いしてレンタルする人が出てくることを期待したデザインとなっているけれど、これっぽっちも関係のない映画なのであります。  【HALIK SA HANGIN】2015年 監督:マニー・パロ 出演:ジェラルド・アンダーソン、ジュリア・モンテス、エドゥ・マンザノ  タイトルの意味は「風の中のくちづけ」で、フィリピンで公開される前後の広告などを見ていて、純粋なロマンス映画だろうと思っていた。 ところが、いざ見てみると、本格的なホラー映画として映画がスタートするのに驚愕させられる。だが、驚愕の冒頭は、友人たちが仕組んだサプライズパーティであったとすぐに判明するのだけれど、その後、映画はミステリアスなロマンスものとなり、なるほど『ゴースト ニューヨークの幻』のような映画であったのかと納得するのだが、なんとなんと、クライマックスではまたしても本格的なホラー映画に変貌するという、かなり異色の映画であった。 美術を専攻する学生のミア(ジュリア・モンテス/Julia Montes)は、ギタリストであった最愛の父が3ヶ月前に事故死したばかりで、父と別れて再婚していた母に引き取られる。だが、なにかとミアに厳しくあたる継父(エドゥ・マンザノ/Edu Manzano)とはそりがあわず、父を捨てたことで実の母のことも許せないでいた。彼女がゆいいつ心を許せるのは、幼い異父弟のサムだけだった。 ある日ミアは、友だちがサプライズパーティを仕組んだ廃屋でギターを見つけて持ち帰る。売れないギタリストであった父への想いもあって、ギターを弾けるようになりたいと思うミア。だが、そのギターを修理に持ち込んだ楽器店の店主は、なぜかそのギターを嫌悪する。そして、秘かにそのギターを燃やそうとした夜に、事故でその店主は死んでしまう。 一方、友人たちが主催したフルムーンパーティで、ミアは謎めいた男性、ジオ(ジェラルド・アンダーソン/Gerald Anderson)と出会う。やがてミアはジオにギターを習うことになり、何度か会ううちに心惹かれるようになる。一方のジオもミアに惹かれるようになるのだが、かつて恋人だった女性から手痛い仕打ちを受けた経験から、ミアと距離をおこうとする。だが、互いの恋心を抑えつけることはできなかったのだった。 と、このあたりまでは、ミステリアスな要素を秘めながらも、普通のロマンスものと言える。もっとも、さりげない描写のはしばしから、どうやらジオはすでにこの世にはいない、亡くなった男性であるらしいということは、観客にはなんとなく感じられるようになっている。 だが、ここから映画は予想だにしなかった展開となる。ここから先はネタバレになるため、知りたくない方はスルーしちゃってください。 かつて、恋人から裏切られた経験からミアとの距離をおこうとしたジオだったが、「たとえどんなことがあろうとも、あなたから離れるようなことはありえない」と主張するミアを自宅へと連れていく。 そこでミアは「なんでその娘をここに連れてきたんだ」と言うジオの父に会うのだが、ジオからは「両親はすでに亡くなっている」と聞かされていたはずだった。さらに、不気味な様子の何人ものジオの家族が現れる。とまどうミアに「彼らは死人なんだ。そして僕自身も死んでいるんだ」とジオは告げ、血まみれの真の姿を見せる。さらには、血まみれのミアの父親の亡霊も姿を現す。おびえたミアは家を飛び出すが、それはかつてギターを手に入れた廃屋であった。 狂わんばかりの思いで帰宅したミアのもとに、ミアの友人たちが駆けつけてくる。以前、ミアを暴行しようとしてジオに止められた不良が、ミアのカッターナイフで殺されているのを発見されたというのだ。 なにがなんだか分からなくなったミアは、友人や家族にジオのことを告白する。しかし、誰一人としてジオを見たものはなかった。町中でミアが誰もいない空間に向かってひとりでブツブツ喋っているのを見た者がいた。ミアがジオからもらったという手書きのメモはすべてミアの筆跡であった。ミアが描いたジオの似顔絵は、すべて髑髏を描いたものであった。ミアがいつもジオからギターを習っていた公園に行けばそこは墓地で、その公園でいつも会っていた少女の名前はそこにある墓石のものであった。そういう積み重ねから、誰もがミアが精神を病んでいるものと思い込む。映画を見ている観客も、もしかしたら本当にすべてがミアの妄想ではないかと思い始めたりもする。 だが、たったひとりでその墓地を訪れたミアの前にジオが姿を現し、「どんなことがあろうとも自分から離れることはないと言ったではないか」とミアを責め、死んで自分と一緒になってほしいと懇願する。 ミアのことを心配した若者アルヴィン(ジェイシー・デ・ヴェラ/JC de Vera)は、ミアを信じ、ともに真相を探ろうとしてくれる。彼はミアのことが好きで、ずっと彼女を支えてきた男性だった。 そこで、かつてジオが裏切られたと語っていた女性の話を聞きにいき、衝撃の事実を知らされる。ジオとその女性は互いに愛し合う関係だったが、親に反対され、エキセントリックな性格のジオは「死んであの世で一緒になろう」と女性に強要し、拳銃で自分の頭を撃ち抜いてしまったのだった。パニックを起こした女性はその場から逃げたのだが、彼女が後追い自殺をしなかったことでジオは悪霊と化し、彼女や彼女の家族に襲いかかる。結果、彼女は教会に逃げ込んで修道女となることでジオから逃れることができたのであった。 さらにミアは母親から、彼女が愛してやまなかった父親の真の姿を知らされる。売れないミュージシャンだった父親はそのストレスから日常的に母親に暴力をふるい、あやうく殺されそうになった母は命からがら逃げ出したのだった。その際にミアを連れて逃げようとしたのだが、ミアが父親から離れるのをいやがったために、やむを得ずミアを置いて逃げ出したのだった。 そして、ことごとくミアに厳しくあたっていた継父も、実はミアを心から大切に思う優しい人物であったということが判明する。 かくして家族と仲直りしたミアだが、ジオの悪霊はミアが自殺しなければ家族を皆殺しにすると脅して、2人が初めて出会ったフルムーンパーティに使われた古い建物へとミアを呼び出す。家族を守るため、ミアは単身、ジオの待つ古い建物へと向かう。 一方、アルヴィンは教会の牧師に相談をして、悪霊たちが住みつく廃屋での悪魔払いを依頼する。が、ミアが別の場所に呼び出されたことを知り、その後を追い、幼いサムと牧師の2人は悪魔払いを行なうために廃屋へと向かうのだった。 というわけで、ロマンティックな映画であると油断していると、唐突にホラー映画と化してしまうのである。 普通なら、そこまで極端な映画はどこかで破綻するものだろうけれど、脚本が丁寧に書かれているためか、まったく違和感がない。実に見事に極端に異なる要素が融合しているのである。 監督はテレビを主な活躍場所とし、映画では長く助監督を務めてきたマニー・パロ(Manny Palo)。本作の演出の見事さを考えると、これからどんどん頭角を現してくるのではないだろうか。  公開前にはネットにこういう映像が出ていた。 「怖いものなど何もなかった。ただ、お前を失うことを除いて」 これじゃ、誰もホラーだなんて思わないよね。 【メトロマニラ 世界で最も危険な街(Metro Manila)】2013年 監督:ショーン・エリス 出演:ジェイク・マキャパガル、アルシア・ヴェガ  イギリス人のカメラマンでもあるショーン・エリスという映画監督が、どういうわけかフィリピンで撮った作品。イギリスとフィリピンの合作映画ということになっているが、俳優は皆フィリピン人で、使われる言語もタガログ語なので、基本的にはフィリピン映画と位置づけてかまわないだろう。 バナウエで農民として米を育てているオスカー(ジェイク・マキャパガル/Jake Macapagal)。だが、それでは家族を食べさせることができず、妻と2人の子供を連れてマニラに出ることを決意する。 マニラについて仕事を探すオスカーだが、あっという間に詐欺に有り金を巻き上げられ、無一文となってスラムへと落ちていく。 オスカーは、なんとか警備会社で現金輸送車を運転する職につくものの、その仕事は常に危険と隣り合わせのものだった。一方、妻のマイ(アルシア・ヴェガ/Althea Vega)もいかがわしいバーで職を得て、働き出す。食べるために、やむを得ない選択だった。 そんな時、オスカーに親切にしてくれていた同僚のオング(ジョン・アルシラ/John Arcilla)が、客から預かった現金を強奪する計画を持ちかけてくるのだが…。 これは、なかなか拾いものの秀作であった。正直、それほど期待はしていなかった。ところが、静かな中に常に緊張感が続く、まったくだれる場面のない映画だったのだ。 前半は、絶望を抱えつつマニラに出てきたオスカーたちが、さらに追い詰められていく場面を抑えたタッチで描き、後半では一転して犯罪をめぐる激しい場面が展開される。しかも、最後の最後まで脚本がしっかりしている。 映像も素晴らしい。冒頭の世界遺産ともなっているバナウエの棚田の風景も美しいが、オスカーとマイの夫婦が初めてシャワーのある家に住むことになって、ふたりでシャワーを浴びるシーンがとても印象的だったりするのだ。 サンダンス映画祭ワールドシネマ部門でドラマ観客賞を受賞しているとのこと。 ラスト近くで、レイモンド・レッド監督の『マニラ・スカイ』に出てきたのとまったく同じエピソードが出てきて驚かされる。フィリピンで実際にあった事件がベースとなっているのだが、イギリス人監督のショーン・エリスがなんでこの事件のことを知っていて脚本に取り込んだのだろう。 ところで、このDVDのパッケージなのだけれど、このパッケージを見ると誰もが戦争映画を連想するに違いあるまい。マニラが舞台とのことで、僕は市街戦が題材であるのかと思い込んでいた。 明らかに、映画の本当の題材を隠して、パッケージを見た人が騙されてレンタルすることを期待した作りとなっている。日本で作った予告編も、明らかにミスリードしようという作りとなっている。確かに、題材としては地味なので、見てもらうためにはひと工夫が必要だろうけれど、だからといって内容を偽るというのはひどいと思う。 いったい、なんでこの作品を日本でDVD化しようと思ったのだろう。  【SISTERAKAS】2012年 監督:ウェン・V・デラマス 出演:ヴァイス・ガンダ、アイ・アイ・デラス・アラス、クリス・アキノ  ファッションデザイナーを夢みる少女、デティ。ファッションモデルを夢みるゲイの少年、ベルニース。デティは金持ちの家の娘で、ベルニースはその家で働くメイドの子どもであったが、お互いの夢を認めあう仲のよい二人であった。 ところが、ベルニースの母がデティの父と関係していて、しかもベルニースがその関係から生まれた子どもであるということが家の女主人にばれてしまい、ベルニースと母はその家から問答無用で叩き出されてしまう。情け容赦なく雨降る家の外に追い出されたベルニースは、必死に働いて金持ちになって、この一家に復讐をしてやると固く固く誓うのだった。 そして、歳月は流れ、ベルニース(ヴァイス・ガンダ/Vice Ganda)は大手ファッションメーカー「ポニーテイル」に君臨する、冷酷な女社長となっていた(女じゃないけどね)。 一方、すでに親は亡くなり貧乏となっていたデティ(アイ・アイ・デラス・アラス/Ai-Ai de las Alas)は、ファッション業界に職を求めつつも、その才能を認められずにくすぶっていた。 そのデティがポニーテールに職を求めてきたことから、ベルニースの復讐が開始されることになる。だが、ロセール(クリス・アキノ/Kris Aquino)率いるライバル会社の陰謀でポニーテールが危機に陥るたびに、会社はデティの機転によって救われるのだった。 そのため、ベルニースは何度も復讐を諦めようとするのだが、かつての怨みを忘れることのできない母から復讐を強要され、やむなくデティを追い詰めていくことに。 フィリピン映画界を牽引するヒットメーカーであるウェン・V・デラマス(Wenn V. Deramas)監督が、ヴァイス・ガンダ、アイ・アイ・デラス・アラス、クリス・アキノという超人気スターを起用して作成したコメディ映画で、主役の3人に限らず登場する俳優の顔ぶれがすごい。 ベルニースの甥で、復讐の手伝いとしてデティの娘に接近させられるアンジェロを演じているのが『She's Dating the Gangster』のダニエル・パディラ(Daniel Padilla)。いまでは、青春映画の主役に欠かせない人気スターだが、本作ではまだ幼さを感じさせる初々しい横顔を見せてくれる。 そして、そのアンジェロが接近するデティの娘、キャシーを演じているのが同じく『She's Dating the Gangster』のキャスリン・ベルナルド(Kathryn Bernardo)。ダニエル・パディラとはプライベートでも仲のいいカップルで、最新作『Crazy Beautiful You』でも共演している。 デティのゲイの弟、ポンボンを演じているのは『Bekikang: Ang nanay kong beki』のジョイ・パラス(Joey Paras)。 といった具合に、この僕でも知っているような人気スターが何人も顔を揃えているのである。 主役のヴァイス・ガンダは、『Praybeyt Benjamin』『Girl boy bakla tomboy』などで繰り返しウェン・V・デラマス監督とコンビを組んでヒットを飛ばしている人気ナンバー1の男優であるが、ゲイであるということをカミングアウトしていて、本作でもゲイの女社長を熱演している。なんといっても注目なのが、そのスタイルのよさで、本作でもファッションモデルなみのボディを惜しげなく披露してくれている。 アイ・アイ・デラス・アラスは、『Kung Fu Divas』などでも大活躍をしているが、ブスを売り物にしたコメディエンヌで、ひと昔前の山田邦子と言えば分かる人には分かってもらえるだろうか。本作ではヴァイス・ガンダを相手に一歩も引かぬ丁々発止のやりとりで楽しませてくれている。 クリス・アキノは言うまでもなくアキノ財閥のお嬢さまで、デビューした当時は清純派女優というイメージだったように思うのだけれど、本作ではコメディを得意とする2人を相手になかなかの怪演を見せてくれる。笑ってしまったのが、2004年の大ヒットホラー映画『Feng shui(風水)』のセルフパロディを演じているところ(ここが実にくだらないギャグになっているのである)。やるなあ。 というわけで、たっぷりと楽しめるこの映画、2012年のメトロマニラフィルムフェスティバルに公式出品され、それまでのフィリピン映画の興収記録を塗り替える大ヒットを記録した映画なのでした。 【DA POSSESSED】2014年 監督:ジョイス・ベルナール 出演:フォン・ナヴァロ、ソレン・ハウスサッフ  風が吹いただけでも怖いという超臆病者のラモン(フォン・ナヴァロ/Vhong Navarro)は、家族と平和に暮らしていた家が差し押さえられる危機に直面し、カジノを建設する工事現場で働くことを決意する。その工事現場で、ラモンはカジノのオーナーであるドン・デメトリオ(ジョイ・マルケス/Joey Marquez)の姪のアナ(ソレン・ヘウスサッフ/Solenn Heussaff)といい雰囲気になり、仕事に精を出すのだが、なんと地下に埋められていた遺体を掘り起こしたことで3人組の亡霊にまとわりつかれることとなってしまう。その3人は、ドン・デメトリオによって殺された怨みから、ラモンの体を使ってドン・デメトリオに対する復讐を試みる。だが、恐怖の連打によってショックを受けたラモンは、これ以上の恐怖に襲われたら死んでしまうと医者から言い渡されてしまう。 そのうえ、ラモンが殺人に気づいたらしいと勘づいたドン・デメトリオにも命を狙われることとなり、ラモンはにっちもさっちもいかない状態に落ち込んでしまう。 だが、命を奪われた3人の怨みをはらすため、そしてアナの愛を勝ち取るため、ラモンは超臆病を乗り越えて、亡霊たちの力を借りながら、ドン・デメトリオに立ち向かっていくのだった。 という内容のホラー・コメディである。 主役を演じているフォン・ナヴァロは素顔だとけっこう二枚目なのだけれど、本作では坊ちゃん刈りですきっ歯の超臆病男になりきって、ノリノリのコメディアンぶりを発揮してくれている。 そして、ヒロインを演じるソレン・ヘウスサッフという女優さんは、いかにも運動神経がなさそうなのだけれど、それでも涙ぐましいまでに必死にアクションをこなしてくれている。嬉しくなると唐突に側転をしちゃうようなキャラなんだけど、この側転がへたっくそなんだよなあ。でも、美人だからすべて許してしまうのだけれど。 アナの叔母を演じているのが、一度見たら忘れられない超個性的な顔をしたジョイ・ヴィアド(Joy Viado)。あっちこっちの映画でちょくちょく顔を見ているのだけれど、ようやく名前を特定することができた。 ラモンの兄弟役で出てきているのがスモーキー・マナロト(Smokey Manaloto)。僕がフィリピン映画を見始めたころに出会った『ANO BA TALAGA KUYA?』『CUADRO DE JACK』といった作品に出ていた役者さんだ。あの頃は、リー・リンチェイに似ていると思っていたのだけれど、いまじゃまったくもってリー・リンチェイのかけらもないじゃん。 とにかくノリのいいコメディで、何も考えずにただただ楽しく観ることができる。 特に楽しかったのが、主人公たちが唐突に踊り出していつのまにやら大勢で踊る群舞シーンとなる場面。明らかにインド映画の影響で、一瞬、フィリピン映画を観ているのだということを忘れるくらいに楽しい場面であった。 監督は、『Kimmy Dora: Kambal sa kiyeme』『Kimmy Dora and the Temple of Kiyeme』『10000 Hours』などの超売れっ子女流監督のジョイス・ベルナール(Joyce Bernal)。『Kimmy Dora』は2本ともDVDを買ってあるので、観るのが楽しみだ。  【KID KULAFU】2015年 監督:ポール・ソリアノ 出演:ロバート・ビラー、セザール・モンタノ  1978年。ミンダナオ島中部にあるブキドノン州キバウェという山奥の村でひとりの男の子が誕生するところから映画はスタートする。その男の子はエマヌエルと名付けられる。 1988年。エマヌエルは10歳の少年となっていた。 貧しく、ろくに食べることもできないような生活に嫌気がさした母(アレッサンドラ・デ・ロッシ/Alessandra de Rossi)は、街に移り住むことを主張するが、その日暮らしの身に付いた父(アレックス・ヴィンセント・メディナ/Alex Vincent Medina)は山の生活から離れようとはしなかった。 ところがある日、反政府ゲリラと政府軍の戦闘に家族は巻き込まれ、それを機に母の親戚(セザール・モンタノ/Cesar Montano)を頼って、家族はジェネラル・サントスという街に移り住むことになる。 そこでエマヌエル(ロバート・ビラー/Robert Villar)は、ボクシングマニアの叔父の影響でボクシングに目覚めるのだが、母はボクシングがスポーツであるということを理解せず、かたくなに息子がボクシングをすることに反対するのだった。 それでもボクシングをやめることのできなかったエマヌエルだが、そんな時に過労から母が心臓発作をおこして倒れてしまい、その医療費のためにアマチュアボクシングの大会に出場することになる(アマチュアの大会だけれど、賞金が出るのだ)。 その大会で勝利をおさめたエマヌエルはさらにボクシングにのめりこんでいく。そして、ボクシングのコーチをしているディソン(ジェイク・マキャパガル/Jake Macapagal)と出会い、その指導でめきめきと才能を発揮していき、ついにはプロのボクシング選手となるためにマニラへと出ていくことになる。 ずっとボクシングに反対していた母も、ラジオで放送される息子の試合中継を聞いて、初めてボクシングをする息子を誇りに思うようになるのだった。 家族のドラマがあり、さらには反政府ゲリラと政府軍の派手な銃撃戦があり、そしてもちろん白熱したボクシングの試合のシーンがあるというように見せ場はいろいろあるのだけれど、ストーリーそのものはきわめてシンプルだ。 なぜならこの映画は、フィリピンが世界に誇るプロボクサー、マニー・パッキャオの少年時代を描いた作品だからなのである。いろいろとエピソードをふくらませてはあるのだろうけれど、基本的には実録映画なので、そうそう実話とかけ離れたストーリーにするわけにはいかなかったのだろう。 ちなみに、この映画が公開されたのは今年の4月15日。世界的に話題となったメイウェザー対パッキャオの試合が行なわれたのは5月2日。つまり、この試合の熱狂を先取りする形で製作され公開された作品がこの『KID KULAFU』というわけなのだ。 主演のロバート・ビラーはすでに子役として10年のキャリアを持つベテランで、ボクシングシーンのためにかなりのトレーニングをしたものと思われる。 その叔父役のセザール・モンタノは『ムロアミ』『ホセ・リサール』などに主演しているフィリピンを代表する名優のひとりだ。 結局は家族を捨てて他に女性を作って山の暮らしに戻っていく父親を演じているのは、『SHIFT〜恋よりも強いミカタ〜(SHIFT)』にも出ているアレックス・ヴィンセント・メディナ。 エマヌエルの才能を見抜いてコーチをするディソンを演じているのは、『メトロマニラ 世界で最も危険な街(Metro Manila)』のジェイク・マカパガル。 監督はポール・ソリアノ(Paul Soriano)。  【Who's that girl?】2011年 監督:ウェン・V・デラマス 出演:アン・カーティス、ルイス・マンザノ、ユージン・ドミンゴ  ショートカットのメガネっ娘のエリザベス(アン・カーティス/Anne Curtis)は、大学の超人気者、大金持ちの息子でハンサムでなおかつスポーツマンというジョン・エドゥクエ(ルイス・マンザノ/Luis Manzano)の熱狂的なファンで、ほとんどストーカーといっていいほどのレベルで彼のことを追いかけている。だけど、シャイな彼女は彼のことをこっそり追い回すだけで、決して彼に気づかれることはなかった。 それから何年もたって、エリザベスはビジネスで成功をおさめ、男なら誰もが振り返るようなゴージャスな美女となっていた。それでも、彼女のアイドルは何年も会っていないジョンだったのだが。 ところがある日、彼女は新聞でジョンの訃報を目にしてしまう。半狂乱となった彼女は、喪服に身を包んで葬儀式場へと駆けつけ、「あなたのことをずっと愛していたのに、どうして逝ってしまったの!」と叫びながら棺にすがりつく。だが、その棺の中にあったのは、見知らぬ年配の男性の遺体だった。新聞に載っていた訃報はジョン・エドゥクエ・シニアのもので、彼女がずっと追いかけていたのはその息子のジョン・エドゥクエ・ジュニアだったのだが。 呆然としてまわりを見回し、そこに憧れのジョンの姿を見つけ、パニックに陥ったエリザベスは慌ててその場を逃げ出す。だが、残された未亡人のベリンダ(ユージン・ドミンゴ/Eugene Domingo)は、自分のことだけをひたすら愛していたと信じていた夫に若い愛人がいたのだと勘違いして、式場は狂乱の場と化してしまう。 そして、夫の愛人に復讐するために、息子のジョンに女の正体を探り出すように命じるのだった。ところがジョンは、父の愛人だったと思いながらも、見つけ出したエリザベスのことを好きになってしまう。一方、ジョンと付き合い出すエリザベスはというと、かつて彼のストーカーだったことがばれたら嫌われてしまうと信じていて、本当のことを言うことができない。 かくしてお互いに隠し事をしながら付き合い出すふたりだったが、復讐にとりつかれてほとんど狂人のようになったベリンダは、私立探偵をやとって夫の愛人を探させ、ついにはエリザベスのことを探り出す。だが、エリザベスが夫のみならず自分の息子をもたらし込んでいると思い込み、莫大な財力にものをいわせてベリンダの一家を破滅させるべく、狂気の行動に乗り出すのだった! という内容で、とにかく面白いのひとことに尽きる。とりわけ絶賛にあたいするのがひたすら復讐に邁進するユージン・ドミンゴの怪演だ。いやあ、ユージン・ドミンゴのオーバーアクト、凄すぎるよ。 そして、初めて観たアン・カーティスもなかなか印象的な美女であります。もっとも、ゴージャスな美女となった姿より、学生時代のさえないメガネっ娘の方が僕としては魅力的に思えるのだけれど。1985年にオーストラリアで生まれた女優さんだそうだ。 エリザベスの父がデニス・パディラ(Dennis Padilla)、母がディナ・ボネヴィエ(Dina Bonnevie)、ベリンダ専属の看護婦がジョイ・ヴィアド(Joy Viado)と、脇役にもなかなかの顔ぶれが揃っている。なんと、『Talk Back and You're Dead』『Diary ng panget』のナディーン・ルストレ(Nadine Lustre)が、エリザベスの秘書役で出ていたりもする。ブレイクする直前の作品というわけだ。 ウェン・V・デラマス監督は、この作品と同じ年に『Praybeyt Benjamin』でフィリピン映画の興収記録を塗り替え、さらにその翌年には『Sisterakas』でその記録を再び破るという快進撃を続け、その勢いは今になるも衰える気配が見えていない。が、本作はその中においてとりわけ完成度が高い作品であると言えよう。『Praybeyt Benjamin』『The Amazing Praybeyt Benjamin』あたりは役者の面白さに頼りすぎて脚本がいまいちなのだけれど、本作はその脚本が実によく出来ているのだ。同じくユージン・ドミンゴ主演の『Momzillas』と比べても、本作の完成度の方が明らかに高い。 というわけで、この作品あたりは日本語の字幕をつけて、日本に紹介してくれないものかと思ってしまうのだが。  【Bride for Rent】2014年 監督:マエ・クザリナ・クルース 出演:キム・チウ、シャン・リム  往年の大女優ララ(ピリタ・コラレス/Pilita Corrales)の孫であるロッコ(シャン・リム/Xian Lim)は、25歳になると受け取れる信託基金をあてにして、ワガママ放題の放逸な生活を繰り返していた。ところが、その信託基金を受け取るためには、結婚しているという条件がついていることが判明してしまい、ニセモノの花嫁を仕立て上げようと画策する。 一方、大家族で暮らす女優の卵のロッキー(キム・チウ/Kim Chiu)は、家賃が払えずに家を追い出される危機に瀕していた。そんな時に飛び込んできたオーディションに応募すると、実はそれがロッコのニセの花嫁を探すためのものであった。 互いの利害が一致してロッキーはロッコのニセの花嫁になることを承諾し、ふたりでララを騙すことになってしまう。だが、ドンと受け取れると思っていた信託基金は、結婚が継続している間、少しずつしかもらえないことが判明してしまう。さらに、人を思いやるということのできないロッコに愛想を尽かしたロッキーは、契約を放棄してロッコのもとを去ってしまう。 だが、最初からウソであると気がついていたララから呼び出されたロッキーは、ロッコを真っ当な人間に変えるため、ウソの結婚を続けてロッコを教育して欲しいと頼まれてしまう。自分がいつまでも生きているわけではないので、ララは孫のロッコのことが心配でならないのだ。父(つまり、ララの息子)から見放され、母は早く亡くなり、愛を知らずに育ってしまった孫のことが不憫でならないのだ。 かくして、ウソの結婚生活は続けられ、その中でロッコは少しずつ変わっていき、いつしかロッキーに本当の愛を覚えるようになっていくのだが…。 2014年に公開されたフィリピン映画の興行収入2位になった作品で(1位は『Starting Over Again』。なぜだ!?)、スターシネマのホームページでおこなわれた人気投票でもダントツの1位になった作品である。実際観てみて、その理由がよく分かった。脚本がものすごくよくできているのだ。 基本はシチュエーションコメディである。そのコメディとしてもよくできているので、見ていてとっても楽しい。が、その背後に、愛する相手に対して誠実であること、謝罪する勇気を持つこと、人を許す寛大さを持つこと、それがいかに大切であるのかというきわめてシンプルなメッセージがあり、そのシンプルなメッセージが見る者の胸を熱く打つのだ。 フィリピン映画というのは、どんな作品であってもお約束のように家族の愛を描いていくのだけれど、本作ではその家族愛とメッセージとがみごとに絡み合って、本作を感動的な作品に仕上げている。そのあたりの演出は、本当に見事だ。こういうテーマを、なんのてらいもなく真っ正面から描けるところが、フィリピン映画の魅力なのかもしれない。 主演のキム・チウは中国生まれの人気女優で、前から主演作を見たいと思っていたのだけれど、ようやく見ることができた。可愛いだけではなく、とってもキュートなコメディエンヌぶりを発揮してくれている。 そして、その相手役のシャン・リムも中華系フィリピン人だ。前半のワガママ勝手なキャラから、後半の誠実なキャラへの変貌が素晴らしい。とても同じ役者とは思えない。 そのシャン・リムの祖母役を演じるピリタ・コラレスという女優さんのことはよく知らないのだけれど、いかにも往年の大女優というオーラが出ているとっても素敵な女優さんだった。 監督は『She's the One』のマエ・クザリナ・クルース(Mae Czarina Cruz)。 DVDには主題歌「Chinito」のプロモーションビデオが収録されているのだけれど、それを歌っているのは『SHIFT〜恋よりも強いミカタ〜(SHIFT)』の主演女優、イェン・コンスタンティーノ(Yeng Constantino)だったりする。映画の時と、だいぶイメージが違うなあ。  【THIS GUY'S in LOVE with U MARE!】2012年 監督:ウェン・V・デラマス 出演:ヴァイス・ガンダ、ルイス・マンザノ  なんとも奇妙な三角関係を描いたコメディ映画だ。 ゲイのレスター(ヴァイス・ガンダ/Vice Ganda)は、3年間つきあってきたボーイフレンドのマイク(ルイス・マンザノ/Luis Manzano)から別れを告げられ、哀しみのどん底に突き落とされてしまう。だが、マイクが別れを切り出したのは、ジェンマ(トニ・ゴンザガ/Toni Gonzaga)という女性と恋に落ちたことが理由であったということをレスターは知ってしまう。 どうしてもマイクを諦めきれないレスターは、2人の恋が破綻すればマイクが戻ってくると信じて、ジェンマが自分に恋するように、かっこいい男を演出してジェンマに近づいていく。 マイクという恋人がいながら、いつしかレスターに惹かれていく自分に混乱してしまうジェンマ。まさかレスターがゲイであろうとは、思いもしないジェンマなのだったが…。 『Praybeyt Benjamin』『SISTERAKAS』『Who's that girl?』などで立て続けにヒット作を生み出してきたウェン・V・デラマス監督の2012年の作品である。 ウェン・V・デラマス監督がヴァイス・ガンダと組んだ『Praybeyt Benjamin』でフィリピン映画の興業収入記録を塗り替えたのが2011年で、同じくヴァイス・ガンダと組んだ『SISTERAKAS』で再び興業収入記録を塗り替えたのが2012年。本作は、その2本に挟まれる時期に作られており、作品にむちゃくちゃ勢いがある。 とはいえ、その勢いというものは、ほとんどがヴァイス・ガンダのキャラに頼りきったものという感じがする。もっとも、それで充分に楽しいのだから、ケチをつける筋合いはないのだけれど。 笑ってしまったのが、ゲイ仲間を悪党に仕立て上げてジェンマに襲いかからせ、それをレスターがさっそうと救いに行くという場面。暴力とはまったく無縁のレスターは、『DARNA』というスーパーヒロイン映画のアクションシーンをそのまま再現してジェンマを救うのである。 そういえば、『Who's that girl?』でも『Bekikang: Ang nanay kong beki』でも『DARNA』をネタにしたギャグがあったなあ。ウェン・V・デラマス監督、どんだけ『DARNA』が好きなんだ? ゲイと女性の両方から想いを寄せられるマイクを演じるルイス・マンザノは、『Praybeyt Benjamin』『SISTERAKAS』にノークレジットで出演している他、『Who's That Girl?』『Moron 5 and the Crying Lady』『Girl boy bakla tomboy』『Moron 5.2: The Transformation』と、ウェン・V・デラマス監督の映画に立て続けに出ている。イケメンではあるものの、いまいち強烈な個性の感じられない役者なのだけれど、ヴァイス・ガンダとかユージン・ドミンゴのような強烈な個性の持ち主と共演するには、このくらいのイケメンがちょうどいいのかもしれない。 一方、ヴァイス・ガンダとルイス・マンザノの間で揺れ動くジェンマを演じているのは『Starting Over Again』のトニ・ゴンザガ。映画出演は1年に1本程度と少ないが、とても人気のある女優のひとりである。 他に『Edsa Woolworth』のリッチ・チャン(Ricci Chan)も出ていたりする。やっぱり、この作品でもゲイの役なんだ(笑)  【Enteng Kabisote: Okay ka fairy, the legend】2004年 監督:トニー・Y・レイエス 出演:ヴィク・ソト、クリスティン・ヘルモーサ  なんの背景説明もなく唐突にアクションが始まるのだけれど、どうやら人気テレビシリーズを映画化したものなので、フィリピンの観客に対してはなんらの説明も必要ないということであるらしい。 で、その基本設定はというと、こんな感じ。 「奥様の名前はフェイ。そして、旦那様の名前はエンテン・カビソテ。ごく普通のふたりは、ごく普通の恋をし、ごく普通の結婚をしました。でも、ただひとつ違っていたのは、奥様は…妖精だったのです。」 つまり、妖精国の王女フェイ(クリスティン・ヘルモーサ/Kristine Hermosa)と結婚してしまった普通の人間であるエンテン・カビソテ(ヴィク・ソト/Vic Sotto)が、妖精国と対立する闇の王国からの襲撃に巻き込まれて右往左往するというストーリーなのである。 そして、妻の母親、つまり妖精国の女王とエンテンの折り合いが悪く、顔をあわせればついつい口げんかをしてしまうというのも「奥さまは魔女」と同じ。 作品のテイストはコメディにしてヒロイックファンタジーといったところ。 本作はそのテレビシリーズを映画化した第1作。 闇の王国の女王サタナ(ビング・ロイザーガ/Bing Loyzaga)は、ライバルである妖精国の女王イナ(ジセル・トエンジ/Giselle Toengi)のパワーを奪うために、エンテンの妻であるフェイを誘拐して闇の王国へと連れ去ってしまう。エンテンと息子のベノック(オヨ・ボーイ・ソト/Oyo Boy Sotto)は、妖精たちから武器を与えられて、フェイを救い出すために闇の王国へと乗り込んでいくのだった。 とまあ、非常にシンプルな物語である。 シンプルであるが、出てくるキャラクターは実に多彩だ。サタナがカビソテ家に送り込んだ馬人間のイティム(マイケル・V/Michael V.)とか、闇の王国でエンテンたちに襲いかかってくる様々な魔物たちとか、エンテンたちが危機に陥った時に唐突に助けに現れる奇妙なキャラクターとか、なんだかよく分からないような連中があとからあとから出てくるのだ。 でもって、その魔物たちの造形がむちゃくちゃチャチで、戦う場面もめちゃくちゃぬるい。アクションシーンの演出が果てしなくぬるいのだ。そして、同様にSFXもめちゃくちゃチープで、緊迫感というものがまったくない。 あるユーザーレビューには、こんな評価が書き込まれていたりする。 「これは、かつて作られたフィリピン映画の中でもっともセンスを欠いた作品であろう。ストーリーは弱く、演技もダメダメで説得力がない。とりわけフェイを演じるクリスティン・ヘルモーサとヤング・ソト(主演のヴィク・ソトの息子)の演技は信じ難いほどひどい。特殊効果はチープでリアリティがなく、創造性のかけらもない。ま、創造性を欠いているのは、特殊効果だけじゃなくって、この映画そのものが創造性のかけらもないんだけど…」 徹底的にこの作品をこき下ろした文章はまだまだ続くのだけれど、これだけでもおおよその雰囲気はつかめるだろう。 2004年という製作年度を考慮に入れたとしても、作品のぬるさはいかんともしがたい。 しかし、フィリピンの奥地のジャングルを舞台にしたインチキターザン映画の『TAR-SAN』が1999年、フィリピンが舞台でありながら西部劇という『CUADRO DE JACK』が1994年、ピクニックに行った家族が人喰い人種につかまるという騒動を描いた『ANO BA TALAGA KUYA?』が1996年ということを考えると、その延長線上に2004年のこの作品があったとしても不思議ではないのかもしれない。 昨今の洗練されたフィリピン映画を見慣れてしまうと、あまりにも泥臭い気がするのだけれど、日本だって『踊る大捜査線』と『釣りバカ日誌』が同じ頃に作られていたりするのだ。ツイ・ハークだって、『上海ブルース』『北京オペラブルース』といった傑作を作り、『男たちの挽歌』をプロデュースしたのとまったく同じ時期に『マギー・チャンのドッカン爆弾娘』をプロデュースしていたりもするのだ。 そして、いささかひいきの引き倒しめいてくるのだけれど、見ているうちに次第にこのゆるさがたまらなく楽しくなってきてしまったりもするのである。ある種、麻薬のようなリズムを持った映画なのだ。その証拠に、この作品はどんどんシリーズ作品が作られているのである。 監督は『My Illegal Wife』などのトニー・Y・レイエス(Tony Y. Reyes)。本作の前年に『Fantastic Man』という特撮ヒーロー映画を撮っており、本作のラストシーンでそのファンタスティック・マンがゲスト出演したりもしている。きっと、こちらもしょもない映画なのだろう。 【Kimmy Dora: Kambal sa kiyeme】2009年 監督:ジョイス・ベルナール 出演:ユージン・ドミンゴ、ディンドン・ダンテス、ザンジョー・マルドー  双子の姉妹のキミーとドーラ(ユージン・ドミンゴ/Eugene Domingoの一人二役)。姉のキミーは幼い頃に高熱を発したことが原因で、頭は切れるもののめちゃくちゃ攻撃的な性格の女性に育つ。妹のドーラは生まれた時に頭部を強打したために、心優しい女性ではあっても、いささかおつむの足りない女性に育っていた。 二人は父の会社の重役に名を連ねていたが、実際にその会社を取り仕切っているのはキミーで、ドーラはほとんど役にはたっていなかった。それにもかかわらず、なにかと父(アリエル・ウレタ/Ariel Ureta)や、キミーが想いを寄せる重役のジョンソン(ディンドン・ダンテス/Dingdong Dantes)たちから愛されるドーラに、キミーは終始いらだっていた。 ある時、父が心臓発作をおこして倒れてしまい、会社経営はキミーの双肩にかかってくる。だが、父がドーラに多めに遺産を残すようにと遺言を書きかえていることを知り、キミーはその不公平さに怒り狂う。 優秀なキミーは遺産などなくても立派にやっていけるが、ドーラはそうではないという父の説明は、キミーの耳には入らないのだった。 そこへ、弁護士のハリー(バロン・ゲイスラー/Baron Geisler)が、キミーに取り入るべく電話をかけてくる。もし父に何かあった時、ドーラさえいなければ全財産はキミーのものになるのだと。だが、そのタイミングでキミーの目の前にゴキブリが現れ、キミーは電話を放り出すとメイドにむかって大声で叫ぶのだった。 「叩き潰して! さっさと殺して! そして、どこか遠くに捨ててきて!」 それを自分に対する返事だと思い込んだハリーは「承知しました」と返事をすると、さっそく殺し屋の手配をするのだった。 ところが、性格はまったく異なるものの、見た目はそっくりなキミーとドーラ。とんまな殺し屋たちは、ドーラを誘拐するつもりが間違えてキミーを誘拐してしまう。 キミーの誘拐を知ったジョンソンは、キミーの不在を隠すためにドーラをキミーに仕立て上げ、ドーラも会社のため、父のため、誘拐されたキミーのために、必死になってキミーを演じていく。 一方、なんとか誘拐犯から逃げ出すことに成功したキミーは、バリー(ザンジョー・マルドー/Zanjoe Marudo)という若者に助けられる。だがそこは、電話さえ通じない山奥の農村で、しかも逃げる時に足を怪我してしまったため、キミーは怪我がよくなるまで村から出ることすらできなくなってしまう。 姉の代理を務めることで、キミーの苦労を知るドーラ。農村のおだやかな生活に触れることで変わっていくキミー。だが、キミーが戻り、ふたりが再会したとき、またしてもとんでもない事態が巻き起こるのだった! いやあ、もう、ユージン・ドミンゴの一人舞台である。2役の演じ分けだけでもおかしくて仕方がないというのに、さらにはキミーになりすまそうとするドーラを演じるという場面では大爆笑させられてしまう。すごいぞ、ユージン・ドミンゴ。 そのユージン・ドミンゴの相手役を演じるのは、『She's the One』のディンドン・ダンテス、『MY ILLEGAL WIFE』のザンジョー・マルドー。主役級の男優ふたりを配するという、なんとも贅沢なキャスティングだ。 監督は『Da Possessed』のジョイス・ベルナール(Joyce Bernal)。そして、脚本を担当しているのが『アイ・ドゥ・ビドゥビドゥ(I Do Bidoo Bidoo)』の才人クリス・マルティネス(Chris Martinez)。 なお、DVDにはこの映画のテーマソングのミュージックビデオも収録されているのだけれど、それを観てビックリ。なんと、歌っているのは『EDSA WOOLWORTH』に出ていたリッチ・チャン(Ricci Chan)ではありませんか。つい先日観た『THIS GUY'S in LOVE with U MARE!』にもチョイ役で出ていたけれど、なんとなく気になる役者さんなんだよね。 【Crazy Beautiful You】2015年 監督:マエ・クザリナ・クルース 出演:ダニエル・パディラ、キャスリン・ベルナルド  離婚した父に甘やかされて育ったジャッキー(キャスリン・ベルナルド/Kathryn Bernardo)は、世を拗ねたかのような反抗的な日々を過ごし、繰り返しトラブルを引き起こしていた。それを心配した母(ロルナ・トレンティーノ/Lorna Tolentino)はジャッキーを引き取り、彼女の更正のためにタルラック州での先住民族アイタ族の医療支援活動に彼女を参加させる。そこでの活動をちゃんと終えたなら、彼女の念願であるニューヨークでの写真の勉強の費用を負担するという条件付きで。 そのジャッキーの面倒を見ることを頼まれたキコ(ダニエル・パディラ/Daniel Padilla)も、複雑な家庭環境にあった。父は医療支援活動を主催する市長であったが、キコの母とは結婚しておらず、別の女性との間に家庭を築いていた。そして、キコの母は家庭を省みずに遊び歩き、キコは幼い弟妹の面倒を見ながら医療支援活動の手伝いをしていたのだった。 母の愛を求めて与えられなかったジャッキーは「世の中は不公平だ」と世を拗ね、父の愛を知らずに育ったキコは不公平を受け入れた上で自分にできることをしようとしていた。 電気もなく、スマホの電波すら届かないアイタ族の暮らす土地で、親を亡くした二人の先住民族の子どもの面倒を任されたジャッキー。だが、彼女は誰にも心を開こうとはせず、ただただカメラを手に写真を撮り続ける。あたかも、カメラが自分を守ってくれるとでも言わんばかりに。 しかし、ジャッキーの撮る写真には「心がない」と評価されてしまう。ジャッキーの母やキコは、医療支援活動を通して、ジャッキーが「心」を手に入れることを期待するのだが…。 いやあ、まいりました。若い人気スターを起用した単なるラブストーリーと甘く見てはいけない。同じ2人が主演した『She's Dating the Gangster』が予想をはるかに上回る感動作であったのと同じように、本作も予想をはるかに上回る。 基本は、崩壊した家庭の再生の物語である。フィリピン映画は、そのほとんどが家族を題材にしており、本作もその例外ではない。若い2人のラブストーリーとはいえ、その2人を描くだけではなく、その2人の家族をきっちりと描いていくのだ。ジャッキーと母との和解、キコと父との和解、キコと母との和解、そうした家族関係の修復が感動的に描かれていく。互いを理解し、許し合うことで家族が再生していく過程がたいそう丁寧に描かれていくのだ。 先住民族アイタ族の住む土地を舞台としているという点も、非常に効果をあげている。舞台となった土地は、ピナトゥボ火山の噴火によって火山灰に覆われ、一時期は壊滅的な被害を被った土地なのであるが、その際にできた美しいカルデラ湖が現在では観光地となっていたりもする。なにより、ジャッキーが面倒をみるアイタ族の少女たちが、むちゃくちゃ可愛いのだ。 そして、脚本が細かいところまで実によくできている。ジャッキーがいくつもの事件を通じて次第に周囲に心を開いていき、やがて「心のこもった写真」を撮るようになる過程が、ごくごく自然に描かれていくのだ。なにより、冒頭にあったスマホのひったくり事件がクライマックスで再現されるなど、心憎いばかりの小ネタもきっちりと盛り込まれていたりするのである。いやあ、うまいなあ。  監督は『Bride for Rent(2014)』『She's the One(2013)』のマエ・クザリナ・クルース(Mae Czarina Cruz)。 主演は『She's Dating the Gangster(2014)』のダニエル・パディラ(Daniel Padilla)、キャスリン・ベルナルド(Kathryn Bernardo)の黄金コンビ。ファンはこのカップルを【KathNiel】と呼んだりもしているようだが、要するにかつての山口百恵と三浦友和のような感じで愛されているのだろう。  【Kimmy Dora and the Temple of Kiyeme】2012年 監督:ジョイス・ベルナール 出演:ユージン・ドミンゴ、ディンドン・ダンテス、ザンジョー・マルドー  まったく性格の異なる双子を主人公としたシリーズの第2弾。 監督はジョイス・ベルナール(Joyce Bernal)、脚本は才人クリス・マルティネス(Chris Martinez)、そして主役を演じるのはもちろんユージン・ドミンゴ(Eugene Domingo)。なんとユージン・ドミンゴ、今回はキミー、ドーラの2人を演じ分けるだけではなく、さらには2人の母親であるチャリトをも演じてしまう。これが実に見事なのだけれど、とりあえずはストーリーを紹介しよう。 父の所有する航空会社の重役として多忙な日々を送る優秀だが攻撃的なキミー(演じるはもちろんユージン・ドミンゴ)は、いささかおつむに問題のあるドーラ(もちろん、こちらもユージン・ドミンゴ)に悩まされ、いらだち、怒り狂ってばかり。前作のラストで仲直りしたはずなのに。 そんなある日、キミーは恋人のバリー(ザンジョー・マルドー/Zanjoe Marudo)からプロポーズされ、大喜びで承諾をする。 そして一方のドーラも、ジョンソン(ディンドン・ダンテス/Dingdong Dantes)からプロポーズされていた。 ところが2人は、仕事の打ち合わせで渡った韓国で、どちらかが韓国の大財閥の息子と結婚しなければならないと父から告げられてしまう。父が若い頃にかわした約束があったというのだ。 そしてその韓国で、2人は亡霊に悩まされることとなってしまう。キミーは不気味な太鼓の音に苦しめられ、ドーラはたびたび亡霊の姿を目にするようになってしまうのだ。 結婚の話を蹴ってフィリピンに戻る2人だが、フィリピンに戻ってからも怪奇現象は続き、ついには亡霊に襲われたバリー、ジョンソンともに昏睡状態に陥ってしまう。 なんとその亡霊の正体は、父の昔の恋人であった。韓国人の父(えっ、そうだったの!)は、若い頃に韓国でたいそう苦労をして、そこで知り合った家族の助けで徐々に成功の階段を昇りはじめ、その一家の娘であるサンカンカン(アローディア・ゴセンフィアオ/Alodia Gosiengfiao)と恋人同士となり、将来を誓い合う。 だが、留学先のフィリピンで知り合ったチャリトと強引に結婚させられ、そのままフィリピンで暮らすこととなってしまう。韓国に残されたサンカンカンは、部屋にこもり、民族衣装に身を包んで太鼓を叩き続け、ついにはやせ衰えて死んで悪霊となってしまったのだった。その悪霊を鎮めるために、お互いの子どもを結婚させるという約束を交わしていたのだが、2人がそれをこばんだことで悪霊が暴れ出したのである。 繰り返し襲いかかるサンカンカンの亡霊によって、2人の父もバリー、ジョンソンと同じく昏睡状態に陥ってしまう。 そこに駆けつけたのが、山奥で暮らすバリーの幼い弟だった。霊能力を持つ彼は、力を合わせてサンカンカンの亡霊を祓おうとするのだが、強力なパワーを持つ悪霊に全員が叩きのめされてしまう。 昏睡状態に陥った恋人を助けるために、ついには2人のうちのどちらかが結婚を受け入れることにして韓国に渡るのだが…。 なんとなんと、ごくごく普通のコメディ映画であったはずなのに、その続編はけっこう本格的なホラー映画なのである。もちろん、ベースはコメディなのだけれど、ホラー映画としての演出もなかなか本格的なのだ。いったい、誰があの爆笑コメディの続編でホラーをやろうなどと考えたのか。もちろん、クリス・マルティネスなんだろうね。いやあ、さすがだ。 クライマックスでは、若くして亡くなった2人の母チャリト(もちろん、演じるのはユージン・ドミンゴだ!)が、天界から戦士の衣裳に身を包んで降臨してサンカンカンと死闘を繰り広げるという、実にもうとんでもない展開となるのだ。いやあ、すげえ。 そして、とにかく圧巻なのは、1人で3役を演じ分けたユージン・ドミンゴの演技力だ。キミーとドーラの双子は、まったくもって別の役者が演じているとしか思えないほど別人に見える。双子だから外見はまったく一緒なのだけれど、それでいて別人にしか見えないのである。さらにはその2人を慈愛のまなざしで見つめる母チャリトも、まったく同じ外見なのに別人にしか見えないという…。 DVDには主題歌(歌うのはリッチ・チャン)に合わせてキミーとドーラが踊るプロモーションビデオが収録されているのだけれど、これまた見事に別人にしか見えない。それがなんとも楽しくて仕方がない。  ちなみに、サンカンカンを演じていうるアローディア・ゴセンフィアオは、コスプレイヤーとして大人気で、日本でもコスプレアイドルとして活動をしているのだという。いやあ、ぜんぜん知らなかったよ。  ※これがアローディア・ゴセンフィアオ。なるほど、雰囲気があるよね。 【ONCE A PRINCESS】2014年 監督:ローリス・ギリエン 出演:エリッチ・ゴンザレス、エンチョン・ディー  苦労を知らず裕福な家庭に育ったエリン(エリッチ・ゴンザレス/Erich Gonzales)は、学園ではプリンセスと呼ばれる人気者だった。あるとき、ダミアン(ジェイシー・デ・ヴェラ/JC de Vera)に強引にくどかれて困っているところを、レオナルド(エンチョン・ディー/Enchong Dee)に助けられ、エリンはレオナルドとつきあいだす。地味で目立たない存在のレオナルドだったが、以前からエリンに憧れ、ずっと遠くからエリンのことを見詰めていたのだった。 だが、エリンの父親は破産してメキシコで行方をくらましてしまう。残されたのは、ダミアンの父に対する莫大な借金と、末期癌のために治療費を必要とする母親だった。 エリンは母親の治療費のために、莫大な借金のために、以前から彼女に迫っていたダミアンを受け入れることにする。そしてそのために、レオナルドに嘘をついて、てひどく彼を突き放すのだった。 しかし、そのことにショックを受けたレオナルドは自殺をはかり、生死の境をさまようこととなる。おのれの罪におののき、毎日病院に通ってレオナルドの回復を祈るエリンだったが、意識を回復したレオナルドは「もう二度と顔を出さないでくれ!」とエリンを拒絶する。 そして7年の歳月が流れ…。 エリンはダミアンと結婚していたが、ダミアンは事業に手を出しては失敗を繰り返し、親からの援助も途絶え、さらには交通事故で足を負傷し、ろくに収入のない状況に陥っていた。やむなくエリンはダミアンに黙って職を探し、ようやく面接にこぎつけた相手はビジネスで成功していたレオナルドだった。 彼女を拒絶しようとするレオナルドに泣きついてなんとか秘書の仕事を手に入れたエリンだったが、レオナルドはかつての恋愛感情が甦ることをおそれてなにかとエリンにつらくあたってしまう。また家では、妻が働くことで自尊心の傷ついたダミアンが彼女につらくあたるのだった。 そして…。 若い頃につきあっていた2人がある事情から別れて、それが何年かたって再会して…というパターン、どこかで見たぞと思ったら、サラ・ヘロニモ&ココ・マルティン主演の『Maybe This Time』があったし、トニ・ゴンザガ&ピオロ・パスクア主演の『STARTING OVER AGAIN』もあった。ある意味、黄金のパターンといってもいいだろう。 問題は、片方がすでに結婚している状況下での再会をどう展開させるかだろう。その点、『STARTING OVER AGAIN』は大人の映画であったのだけれど、本作はいささか安易と言えるかもしれない。エリンはダミアンに対し、「結婚して時間がたてばあなたのことを愛するようになるのだと思っていた。だけど、愛することはできなかった。ずっとつらかった」と言って、離婚してしまうのである。そりゃ、ダミアンは問題のある性格かもしれないけれど、それでもエリンに対してはずっと誠実だったというのに。もう少し、そこで脚本にひねりがほしかったぞ。 監督は名女優でもあるベテランのローリス・ギリエン(Laurice Guillen)。僕の見た映画でいうと、1979年のリノ・ブロッカ監督の『母・姉妹・娘(INA, KAPATID, ANAK)』、2003年のマリルー・ディアス=アバヤ監督の『昔と今(Noon at ngayon)』にも出ていたし、1993年の『愛すればこそ(DAHIL MAHAL KITA)』の監督でもある。1947年生まれとのことなので、日本で言えば団塊の世代だ。 主演のエリッチ・ゴンザレスはお初にお目にかかる女優だ。テレビが活動の主体となっているようだが、映画も2007年から年に1〜2本のペースでコンスタントに出ている。 レオナルドを演じるエンチョン・ディーはいかにも誠実そうな雰囲気の男優で、ポクワン主演の『Call Center Girl』に出ている。 そして、ダミアンを演じるジェイシー・デ・ヴェラは、本作ではちょっと損な役どころではあるのだけれど、よくよく見ると、正統派の甘いマスクをしている。こういう役ではなく、もっと誠実なキャラクターを演じさせた方が合っていそうだと思ったら、『Halik sa Hangin』でヒロインを助けるアルヴィンを演じていた役者さんではありませんか。これから、もっと人気が出てきそうな気がする。  【Enteng Kabisote 3: Okay Ka, Fairy Ko: The Legend Goes On and On and On】2006年 監督:トニー・Y・レイエス 出演:ヴィク・ソト、クリスティン・フェルモーサ  このシリーズの第1作『Enteng Kabisote: Okay ka fairy, the legend』を見た時に、そのあまりの脱力ぶりに「これは呆れ返るべきなのだろうか? それとも、このゆるさにすっかり身をゆだねてしまうべきなのだろうか?」と、なんともいわく言い難い感想を持ったのだけれど、今度はその第3作目である(第2作はDVD未入手)。 本作も、第1作目と同様にあまりのゆるさにめまいを覚える作品なのだけれど、とりあえずストーリーを紹介すると、こんなお話。 主人公のエンテン・カビソテ(ヴィク・ソト/Vic Sotto)は、ごくごく普通の男なのだが、妻のフェイ(クリスティン・フェルモーサ/Kristine Hermosa)は妖精国の王女だった。フェイの母、つまり妖精国の王女であるイナ(Giselle Toengi)は、単なる人間のエンテンを見下していて、ふたりは会うたびにいがみあってしまう。そして、妖精国と対立する闇の王国の女王サタナ(Bing Loyzaga)は、イナのパワーを奪わんものと画策して、人間界に暮らすカビソテ家にたびたびちょっかいを出しては騒動が巻き起こるのだった。 というのがシリーズの基本設定。つまりは、『奥さまは魔女』のフィリピン版といったところだ。 ところが、本作でははるか宇宙の彼方での異星人同士の戦いから物語がスタートする。 この異星人同士の戦いというのが完全な『スターウォーズ』のパクリで、光線銃で撃ち合い、ライトセイバーで斬り合うのである(このアクション演出が実にしょぼくて泣けてくる)。その戦いに負けた醜い宇宙人は命からがら宇宙船で脱出し、なぜかサタナの住む闇の王国に不時着してしまう。そして、サタナの妖力に破れ、サタナの配下としてカビソテ家に送り込まれることとなってしまうのだった。 そんなこととは露知らず、人間界のエンテンは、いささかいかがわしい商売に手を出し、それが成功して有頂天になっていた。だが、そのために妻のフェイと仲たがいしていたし、日本で歌手になりたいという娘の希望をはねつけて娘と険悪な雰囲気になるなど、あれこれ家庭内のトラブルを抱えていた。 そこへエンテンに化けた宇宙人が潜り込み、エンテンと、エンテンの家に住み込んで雑用を引き受けているホセの2人は怪獣や人喰い人種の住む異世界へと放り込まれてしまう。 そして、カビソテ家に潜入した宇宙人は、カビソテ家で家族の愛に目覚めて、サタナに逆らってそのままカビソテ家にとどまろうとする。 一方、異世界に放り込まれたエンテンとホセは、翼竜の化石に襲われたり、人喰い人種につかまって調理されそうになったりするのだが、通りすがりの一族に救われ、シンタロー・ゴコ・オヤミ(Joey de Leon)という謎のキャラクター(日本の桃太郎かなにかのイメージなのかなあ?)の助けを借りて人間界に戻ることに成功する。 カビソテ家にとどまろうとした宇宙人だが、カメレオンのような長い舌を伸ばして昆虫を食べているところをフェイに見られ、正体がばれてしまう。そして、戻ってきたエンテンと戦ったあげく、サタナによって闇の王国へと連れ戻されてしまう。 クライマックスは、イナのパワーを奪うべく妖精国に乗りこんできたサタナたちと、それを迎え撃つエンテンたちとの壮絶(?)な戦いとなり、もちろんエンテンたちがサタナを倒してハッピーエンドとなる。 とまあ、そういう第1作目と大同小異の物語なのである。正直いって、ギャグもアクションも特撮も、すべてがゆるい。大人向けの映画にしてはくだらないし、かといって子ども向けに作られた映画でもないし、いったい誰をターゲットにした映画なのだろうかと首をかしげたくなる。 が、この作品は2006年のメトロマニラ・フィルム・フェスティバルにおいて最優秀作品賞を受賞しているのである。なぜだ? そこで、フィリピンにおける観客の評価を見てみると、こんなことが書かれていたりする。 「この作品がボックスオフィスで成功してるってことは、ただただフィリピン人の映画鑑賞能力が成熟していないということを意味してるだけにすぎない。これは、自分がフィリピン人に生まれたってことを後悔したくなるたぐいの映画だ。 ギャグは意味不明だし、脚本にもセンスが感じられないし(そもそも、脚本なんてあったのか?)、特殊効果のひどさにはむかむかする。 この作品はメトロマニラ・フィルム・フェスティバルでベストピクチャーに選ばれたけれど、そのことで自分はフィリピンの映画産業に対する敬意の念を失ってしまったぞ。 この映画を見ないことをお勧めする。それが君のためだ」 まあ、気持ちは分からないでもない。この映画が最優秀作品賞というのは、本当に映画の好きなフィリピン人にしてみれば国辱的な気分にもなるだろう。 だけど、僕は日本人なので、国辱的な気分には関係なく、このゆるさ、くだらなさを「バカだねえ」と笑いながら単純に楽しむことができてしまう。いやだろうなあ、こんな映画を外国人に楽しまれたりするのって。 監督は『My Illegal Wife』などのトニー・Y・レイエス。ということは、決してヘタな監督というわけではないので、わざとゆるゆるヘロヘロに撮っているということなのだろうか。 このエンテン・カビソテのシリーズを、1991年の『Okay ka, fairy ko!』から、2012年の『Si Agimat si Enteng Kabisote at si ako』まで、ずっと撮っている監督でもある。 【Kimmy Dora: Ang kiyemeng prequel】2013年 監督:クリス・マルティネス 出演:ユージン・ドミンゴ、  まったく性格の異なる双子の姉妹を主人公としたシリーズの第3弾。1作目はごくごくオーソドックスなコメディであったのに、2作目はそこに本格的なホラー映画のテイストを持ち込み、この3作目ではなんとスパイ映画のテイストを盛り込んで来ている。もっとも、その試みが成功しているかどうかとなると、いささか微妙ではあるのだけれど。 双子の姉のキミー(ユージン・ドミンゴ/Eugene Domingo)は、留学先のケンブリッジ大学で優秀な学生に与えられる賞を総なめにして大学を卒業し、フィリピンに帰国してくる。 いささかおつむのデキに問題のある双子の妹のドーラ(ユージン・ドミンゴ)は、演劇学校を卒業する。 学業を終えたふたりは、父の所有するゴー・ドン・ヘイ帝国とも呼ぶべき大企業で働くことになるのだが、まずは最底辺の仕事からスタートさせられることになり、すぐにでもトップで働くことを期待していたキミーはそのことに失望を隠せずにいた。 ところが、ボガートと名乗る正体不明の企業テロリストがゴー・ドン・ヘイ帝国に攻撃を仕掛けてきて、企業の信頼を揺るがすトラブルが連続で発生することとなってしまう。そして、キミーとドーラの2人もそのトラブルに巻き込まれ、ついには警察に追われる立場となってしまうのだが…。 というわけで、前2作よりも前の話ということになる。『男たちの挽歌』における『アゲイン/男たちの誓い』と同じ位置づけと思ってもらえばいいだろう(はたしてこれはわかりやすい例えなんだろうか?)。 まずは、007シリーズを意識したオープニングロールで爆笑させられてしまう。『SHIFT〜恋よりも強いミカタ〜』の主演女優でもある歌手のイェン・コンスタンティーノの歌う主題歌にのって、007のオープニング風の映像が展開されるのだけれど、かっこよく決めているキミーの映像と、アヒルのおもちゃにまたがったり、枕の上で踊ったりしているドーラの映像とが絶妙にアレンジされていて、この映像で完全につかみはOKとなる。いやあ、このオープニングの映像センスはすごいぞ。 だけど、その後の展開は、前2作に比較するといまいち盛り上がらない。仕事を覚えるためにさまざまな業務を体験させられる場面が続いたりするのだけれど、そこで繰り返されるギャグの数々はすべて予想の範囲内におさまってしまっているではないか。 ようやく企業テロリストの攻撃で面白くなるのだけれど、それでも「何か足りない」「前2作とは何かが違う」という感触がつきまとってしまう。 一人二役の合成技術などは前2作に比べて格段にあがっていて、可能な限りカメラワークで処理しようとする前2作とは違い、2人がひとつの画面に登場するシーンがやたらと増えていたりする。だけど、そういう映像的な贅沢とはうらはらに、何か物足りなさがつきまとってしまうのだ。 やがて意外な犯人の正体が判明し、そこで若干SF的なギミックをかませての決戦の時がやってくるのだけれど、フィリピン映画ってアクションシーンを撮るのが下手だってことが明らかになってしまう。香港は別格としても、タイやインドネシアでも派手なアクション映画が山ほど作られているのに対し、そういえばフィリピンてアクション映画はほとんどないもんなあ。 監督はそれまでのジョイス・ベルナールに代わって、脚本を担当していたクリス・マルティネスが担当している。もしかすると、違和感の原因はそんなところにあるのかもしれない。オープニングロールの映像を見れば、クリス・マルティネスの才能は間違いのないものであるのだけれど、ジョイス・ベルナールに比べると洗練されすぎているのかもしれない。 それと、見終わってみればぜんぜん007のようなスパイ映画じゃなかったじゃんというのも、ちょっとガッカリした原因であるのかもしれない。ホラー映画になるという予想だにしなかった第2作があったので、本作だってきっちりスパイ映画になっているものと期待したのに。ごくごく普通のコメディ映画の続編が本格的な国際謀略を扱ったスパイ映画になっていれば、「そりゃすげえぜ!」ってな感想になっただろうになあ。 むちゃくちゃお気に入りのシリーズなのだけれど、さらなる続編は作られるのだろうか? ちょっと寂しいけれど、このあたりでシリーズを終りにした方がいいのかもしれない。 主演のユージン・ドミンゴ、2人の父役のアリエル・ウレタ(Ariel Ureta)、家政婦のエレナ役のモイ・マルカンポ(Moi Marcampo)といった常連メンバーに加え、『牢獄処刑人』のジョエル・トーレ(Joel Torre)、『The Gifted』のサム・ミルビィ(Sam Milby)、『インスタント・マミー』『牢獄処刑人』『コマンドライン/グッバイ・アメリカ』『囚われ人 パラワン島観光客21人誘拐事件』のエンジェル・アキノ(Angel Aquino)などが顔を揃えている。  【PARA SA HOPELESS ROMANTIC】2015年 監督:アンドイ・ラナイ 出演:ジェームス・リード、ナディーン・ルストレ  タイトルは「救いのないロマンティックのために」というような意味で、マルセロ・サントス三世の同名の小説が原作となっている。 高校生のライアン(イニゴ・パスクア/Inigo Dominic Pascual)は、ひそかにマリア(ジュリア・バレット/Julia Barretto)のことを想っているのだが、マリアはライアンを単なる親友としか思っていなかった。だが、マリアの目の前でライアンは車にはねられてしまい…。 というのは、実は大学生のベッカ(ナディーン・ルストレ/Nadine Lustre)が書いているロマンス小説なのであった。ベッカは、高校生の時につきあっていたニッコ(ジェームス・リード/James Reid)からの一方的な破局でひどく傷ついた経験から、どうしても書いている小説をハッピーエンディングにもっていくことができない。もっと幸せな場面で小説を終らせることができれば出版してもらえると編集者から言われているのだが。 そんなベッカの前に、かつて彼女をあっさり切り捨てたニッコが現れる。なんとふたりは同じ大学に進んでいたのだ。 「今でも君のことが好きだ」と言いだすニッコに心かきみだされるベッカ。そのたびに、書いている小説のエンディングはニ転三転して、マリアまで車にはねられてふたりとも死んでしまったり、ライアンは実は死んでなくて昏睡状態に陥っており、そのライアンの姿を見て本当は彼のことが好きだったのだとマリアが気づいたり…。 思わず、教室の机に悩みを書き綴ってしまうベッカなのだが、何者かがその書き込みに返事を書き込み、さらにそこにベッカが書き込みをして、いつしか机を使ったチャットが展開されることとなる。実は、その書き込みをしていた相手はニッコだったのだが、お互いに誰が書いているのかを知らず、本音を吐露したやりとりが繰り返されていくのだった。 というわけで、若い観客をターゲットにした恋愛映画である。 ヒロインの書いている小説が映像として挿入され、それがベッカの悩みにあわせて何度も何度も展開が変わっていくというところがキモではあるのだけれど、それ以外の部分ではいまいち盛り上がりに欠けてしまう。そもそも、ニッコがベッカと別れた理由に説得力がないので、どうにも感情移入ができない。残念ながら、映画としてのデキはいまいちといったところだろう。 主役の2人を演じるナディーン・ルストレとジェームス・リードは、『Diary ng panget』『Talk Back and You're Dead』と、続けざまにアンドイ・ラナイ(Andoy Ranay)監督の作品で共演しているカップルではあるのだけれど、本作ではいまいち輝きが感じられない。『Talk Back and You're Dead』の時のナディーン・ルストレはけっこう可愛かったんだけどね。 ダニエル・パディラ&キャスリン・ベルナルドのコンビが主演している作品に比べると、残念ながらジェームス・リード&ナディーン・ルストレが出ている映画はワンランク下という格付けにならざるをえないようだ。 小説の中のキャラクター、ライアンを演じるイニゴ・パスクアは、『Crazy Beautiful You』に出ていた、いま売り出し中の若手俳優のようだ。ちょっとクセのある顔なので、主役は難しいかもしれないが、でも、『Relaks, It's Just Pag-Ibig (2014)』では主役を演じているようだ(このDVDも持っているのだけれど、いったいいつになったら観るのやら)。  【Beauty in a Bottle】2014年 監督:アントワネット・ハダオネ 出演:アスンタ・デ・ロッシ、アンジェリカ・パンガニバン、アンジェリン・クイント  広告代理店に勤務するベテランのヴィルマ(アスンタ・デ・ロッシ/Assunta de Rossi)。アンチ・エイジングのための錠剤【ビューティ・イン・ア・ボトル】を扱うプロダクトを担当したいと奮闘しているが、その地位は若い感性に脅かされていた。長年ともに苦労してきた女社長からも、自分のような仕事人間にはならず、もっと自分のための時間を大切にしないとあとで後悔することになると忠告されているのだが、どうしても仕事の第一線にいたいという思いを断ち切れないでいる。そんな彼女の思いが、商品のコンセプトに合致して、ついには【ビューティ・イン・ア・ボトル】のマーケティング担当を勝ち取ることになる。 女優のエステラ(アンジェリカ・パンガニバン/Angelica Panganiban)。太りすぎてしまったことで、シリアスな場面で観客から笑いがもれるようになるが、そのストレスから爆食いに走るような日々を過ごしていた。ところが、ひょんなことから【ビューティ・イン・ア・ボトル】のCMに起用され、ダイエットせざるを得ない立場に置かれてしまう。その結果、「もうデブには戻りたくない」という説得力のあるCMのセリフが話題となり、【ビューティ・イン・ア・ボトル】に注目が集まることに。 美人の姉妹に囲まれ、父親からも「お前だけブスだなあ」と言われ続けて、自分に自信が持てずにいるジュディス(アンジェリン・クイント/Angeline Quinto)。恋人がいるのだけれど、彼に対しても自信が持てず、そんな時に目にしたCMで【ビューティ・イン・ア・ボトル】に飛びつく。その錠剤にすがりついて、なんとか自分に自信を持とうとするのだけれど、錠剤を忘れてきた時に彼の家族の前でパニックに陥って醜態をさらしてしまうのだが…。 【ビューティ・イン・ア・ボトル】というアンチ・エイジング薬をめぐる3人の女性の奮闘を描く、オムニバスのようでいてオムニバスでもないという、いささか微妙な作品。意図はわからないでもないのだけれど、それぞれのエピソードがどうしても中途半端という印象になってしまう。いちおう、コメディという範疇なのだろうけれど、悩みをかかえながら一生懸命に生きている彼女たちの姿を笑えるほどドライに描かれているわけでもない。やはり、「微妙な作品」という評価になってしまう。 監督は、2014年だけで『Relaks, It's Just Pag-Ibig』『That Thing Called Tadhana』『Beauty in a Bottle』の3本の長編映画を撮り、原案、脚本でも多くの作品に関与している売れっ子のアントワネット・ハダオネ(Antoinette Jadaone)。 『Relaks, It's Just Pag-Ibig』『That Thing Called Tadhana』のDVDも手元にあるのだけれど、本作を見たことで、ちょっと期待が薄れてしまったぞ。 また、脚本では『Kimmy Dora: Ang kiyemeng prequel』『アイ・ドゥ・ビドゥビドゥ』『浄化槽の貴婦人』などのクリス・マルティネス(Chris Martinez)も名を連ねている。そういえば、エステラのマネージャー役のカイ・コルテス(Cai Cortez)も、『浄化槽の貴婦人』に出ていた人だよなあ。 そして、最近の僕の秘かなお気に入りのリッチ・チャン(Ricci Chan)も、【ビューティ・イン・ア・ボトル】のブランドマネージャーの役で出てきている。この人、映画の中だけでなく実生活でもゲイらしいのだけれど、なんか気になるんだよなあ。男性なんだけど、なんかキュートなんだよなあ。  【You're My Boss】2015年 監督:アントワネット・ハダオネ 出演:ココ・マルティン、トニ・ゴンザガ  航空会社に務めるジョージナ(トニ・ゴンザガ/Toni Gonzaga)は、社長が留守をしている間、日本の旅行会社との商談をまとめるように頼まれ、普段は社長のアシスタントをしているポン(ココ・マルティン/Coco Martin)がその手伝いをすることになる。 仕事以外に自分の存在に意義を見出せないでいるジョージナにとって、仕事がすべてに優先する事柄であり、そのためにポンをいいようにこきつかう。さすがに人のよいポンも反発するのだが、ジョージナはなんとしてでも日本人との商談をまとめなければならないと思いつめていた。 ところが、日本の旅行会社の社長であるナジモトが、社長本人が打ち合わせに現れなかったことで商談を打ちきろうとしたため、ジョージナはとっさにポンが社長だと嘘をついてしまう。それまでは、ジョージナにいいようにこきつかわれていたポンだが、その瞬間から立場が逆転することとなってしまう。 お互いに反発しながらも、ナジモトとの商談を進めていくふたり。しだいにナジモトもふたりの熱意に好意を持つようになる。 そして、日本の観光客向けにポンの故郷である海辺の町を売り込むべく、ジョージナはポンとともにリサーチにおもむき、そこで人が人に対して誠実であることの大切さを身をもって学ぶこととなる。 マニラに戻ったふたりは、ナジモトに対して最終のプレゼンをおこない、誠実な人々の住む町の魅力を訴え、そのことに感動したナジモトは契約の締結に合意する。しかし、ポンが自分のボスであると嘘をついているため、ジョージナは自分がナジモトに対して誠実ではないと感じていた。そして… 主演は『Starting Over Again』のトニ・ゴンザガと、『Maybe This Time』『Feng shui 2』のココ・マルティン。 トニ・ゴンザガはそんなにずば抜けた美人というわけではないと思うのだけれど、時々とってもキュートな表情を見せてくれる。そして、ココ・マルティンはというと、色白のポッチャリ丸顔で、しかも童顔なので、なんともいえない違和感がつきまとっていたのだけれど、善人丸出しの底抜けに人のよさそうな笑顔が魅力なのだろう。 正直、脚本にしても演出にしてもたいしたことがないのだけれど、主演ふたりのあふれんばかりの笑顔と、美しい海辺の町の光景とが映画を救っている。 監督は『Beauty in a Bottle』のアントワネット・ハダオネ(Antoinette Jadaone)。いまのところ僕の中では「いまいちな監督」というイメージが固まりつつある。  【バトル・オブ・モンスターズ(Tiktik: The Aswang Chronicles)】2012年 監督:エリック・マッティ 出演:ディンドン・ダンテス、ラビ・ポー  以前から「観てみたいぞお!」とあちこちで叫んでいたエリック・マッティ監督の『Tiktik: The Aswang Chronicles』なのだが、近所のビデオ屋を覗きに行くと、いつの間にか『バトル・オブ・モンスターズ』という邦題でDVD化されていたではないか。おおっ、あやうく知らないまま見逃すところだったぞ。 そこでさっそく借りてきて観たのだけれど、いやあ、期待通りの快作で、すっかり嬉しくなってしまう。 ケンカして実家に帰られてしまった身重の恋人、ソニア(ラビ・ポー/Lovi Poe)を連れ戻すために、フィリピンの片田舎にやってきたマッコイ(ディンドン・ダンテス/Dingdong Dantes)。ソニアには拒絶され、その母親からも家をたたき出されるが、理解をしめしてくれた父親とともに、ソニアの誕生日のお祝いに豚を買いに行くことに(フィリピンでは、レチョンという子豚の丸焼きがお祝いの席に欠かせない料理なのです)。 家の使用人の紹介で安く豚が買えるという山奥の村へ行くと、そこが何やら不気味な村で、絶対にそんな村で豚なんか買っちゃダメだという雰囲気が濃厚にたちこめている。だけど、マッコイはそんなことは気にせずに、そこで子豚を買いこんでしまう。観客の誰もが「それだけはやめとけえ!」と思っているというのに。 豚を買い込んでもソニアにも母親にも受け入れられず、夕食の席はなんとも気まずいことになるのだが、その夜、家に連れ込んだ子豚が人間の姿をした魔物に変身して、ソニアに襲いかかる。それは、アスワングというフィリピンの魔物で、胎児の肉を食べたいという誘惑に逆らえずに家に潜り込んだものだった。 なんとか、魔物を退治するマッコイだったが、さらにはその魔物の一族が胎児の肉を狙って家に襲いかかってくる。 アスワングが嫌うニンニクと塩を家の四方に配置して、なんとか朝日が昇るまでアスワングたちの侵入を食い止めようとするのだが…。 かなり本格的なホラー映画で、観ていてワクワクさせられる。もっとも、けっこうグロい表現などもあり、ダメな人は絶対に受け付けないので要注意。 監督は『牢獄処刑人』のエリック・マッティ(Erik Matti)で、さすがに演出のキレがいい。日本人のセンスからすると、やや過剰すぎる演出がギャグすれすれに感じてしまう場面もあるにはあるのだけれど、だれるような場面はまったくなく、ワンパターンにもならずにテンポよく恐怖シーンがあとからあとから繰り広げられる。子どもが観ようものなら、トラウマになること間違いなしだ。 本作は2012年の作品なのだが、昨年、2014年には続編の『Kubot: The Aswang Chronicles 2』が作られ、『クボ:化け物クロニクル』として第10回大阪アジアン映画祭で上映されている。この続編も、ぜひとも日本でDVD化して欲しいものだ。  ちなみに、アスワングというのは、フィリピンのホラー映画を観ているとしょっちゅう出てくる魔物で、姿形は映画によって単なるゾンビのような存在であったり、本作のようにコウモリのような羽のはえた化け物であったり、どうもはっきりしない。本作では塩とニンニクが苦手という設定になっていたけれど、そういった設定も本作オリジナルのものなのか、オーソドックスなものなのか、それもよく分からない。 ただし、マッコイがアスワングと戦うときに使うエイの尾から作った鞭というのは、実際にアスワングに対して効き目があるということになっているらしい。  ※ネット上にはこんな魅惑的な写真も載っているのだけれど、実はこんなシーンは映画にはない。あくまでもイメージ映像ということなのだろうけれど、こういうシーンの出てくる映画も観てみたいぞ。 【Corazon: Ang Unang Aswang】2012年 監督:リチャード・V・ソーメス 出演:デレク・ラムジー、エリッチ・ゴンザレス  偶然にも、アスワングを題材とした映画が続いた。ただし、こちらはホラーといいつつも、なんとも哀しく、切なく、恐ろしい映画であったのだけれど。 日本軍は出てこないが、日本がフィリピンを統治している時代の物語であるらしい。 コラソン(エリッチ・ゴンザレス/Erich Gonzales)は、病弱な父と、彼女のことを心から愛している夫のダニエル(デレク・ラムジー/Derek Ramsay)と3人で暮らしていた。 ダニエルは村人から慕われ、頼りにされる存在であったが、コラソンは母親が日本軍を相手に売春をしていたと村人から信じられていたために、村八分の扱いを受けていた。 また、その村は大農園主が支配する土地であったのだが、旱魃が続いて農作物がとれないために、農園主は土地を処分することを考えていた。しかし、そのためには村人の存在が邪魔で、村人と農園主との間に不穏な空気が漂い始めていた。 さらには、かつて子どもと生き別れたという狂女が村に現れる。不浄の存在として、村人たちから罵られ、石を投げつけられ、逃げ惑いながらも、村の周囲をさまよい続ける狂女。 前半は、そんな村の様子が丁寧に描かれていく。 コラソンとダニエルの唯一の望みは、2人の間に赤ん坊が産まれることであったのだが、結婚して5年、いっこうにコラソンが妊娠する様子はなかった。自分が死ぬ前に孫の顔を見たいと言っていた父も、病いのために亡くなってしまう。 そこで2人は、ある女性のもとを訪ね、力を貸してほしいと依頼する。おそらく、土着的な信仰なのだろうと思うのだが、その女性は2人に木製のほぼ等身大の人形を与える。その人形をコラソンひとりの力で誰にも見つからない森の奥に運び、そこで2週間祈れば妊娠するというのだ。 その祈りが通じたのか、コラソンは妊娠する。 一方、銃を持った農園主が手下を引き連れて村に向かう様子をダニエルが見かけた夜、農園主と対立していた村人が何者かに殺されてしまう。 また、村のまわりを徘徊していた狂女は、村人たちによって殺害されてしまう。 そして、コラソンはとうとう出産の日を迎えるのだが、難産の末に産まれた赤ん坊は死産であった。 そのことでコラソンは狂い、死んだ赤ん坊を抱いて村を徘徊し、赤ん坊を我がものとするために森の奥で赤ん坊にかぶりつく(このシーンがむちゃくちゃ怖い)。そして、コラソンは鬼と化す。野生の豚の皮を頭からかぶり、村の子どもたちを襲っては、喉を食いちぎって殺していく(このシーンがまたむちゃくちゃ怖い)。 ダニエルは、姿を消した愛する妻を求めて、森の中をさまよい続けるのだが…。 なんとも切ない映画であるのだけれど、ホラー映画としてのレベルがむちゃくちゃ高く、コラソンが自分の赤ん坊を食べるシーンや、豚の皮をかぶって村の子どもを襲っていくシーンが、実に怖い。むちゃくちゃ怖いのだ。 コラソンを演じているのは『Once a Princess』のエリッチ・ゴンザレス。愛らしい顔つきをした可憐な女優なのだが、その可愛らしい女優が「ここまでやるのか!」と驚愕するほどの体当たりの演技である。とにかく、鬼と化したあとの彼女の様子が凄まじいのだ。ふつう、美人女優にここまで壮絶な汚れ役はやらせないと思うぞ。子どもが見たら、トラウマになること間違いなしの強烈な役柄なのだ。 そして、そのコラソンをひたすら愛するダニエルを演じているのが、『Praybeyt Benjamin』でヴァイス・ガンダの上官を演じていたデレク・ラムジー。裏表のない男らしい役にぴったりの役者さんだ。 監督はリチャード・V・ソーメス(Richard V. Somes)。 ちなみに、『Corazon: Ang Unang Aswang』というこの映画のタイトルは、『コラソン:最初の吸血鬼』という意味となる。アスワングというのは、フィリピンの森の中に棲むと言い伝えられている妖怪で、吸血鬼というのとはちょっと違うのだけれど、こうしたあまりの哀しさから狂ってしまった女性の姿が、アスワングという伝説を生み出す原因となったのだというセリフが、映画の最後に出てくる。 日本の鬼子母神の話に通じるところもあるストーリーであるが、なんとも切なく、恐ろしい映画であった。  【That Thing Called Tadhana】2014年 監督:アントワネット・ハダオネ 出演:アンジェリカ・パンガニバン、JM・デ・グズマン  ローマの空港で、泣きながらトランクの中身をゴミ箱に捨てている若い女性、メイス(アンジェリカ・パンガニバン/Angelica Panganiban)。重量制限を大幅にオーバーしていて、荷物を処分せざるを得なかったのだ。 それを見かねた通りすがりのアンソニー(JM・デ・グズマン/JM de Guzman)は、自分のトランクには十分に余裕があるのだから、荷物を引き受けると声をかける。 かくして、同じ飛行機の隣り合わせの席でフィリピンに帰ることになるふたりだが、情緒不安定なメイスを見かねて、アンソニーはバギオ(フィリピンの避暑地)まで一緒に行くことになってしまう。 メイスには8年間つきあった恋人がいた。ところが、仕事でイタリアに移っていた彼に会うために、自分の全人生をトランクに詰め込んでローマに渡ったのだが、そこで彼の浮気に遭遇してしまう。結果、破局してしまったのだと、メイスはアンソニーに語る。 一方のアンソニーも、恋人と別れた過去、画家の夢を諦めた過去を抱え込んでいた。 食事をしながら、移動しながら、街角に座り込みながら、悩みを、人生を、恋愛を語り合うふたり。 次第にアンソニーもメイスに心惹かれるようになり、メイスも失恋の過去を断ち切ろうとするのだが…。 今年の大阪アジアン映画祭及びあいち国際女性映画祭で『運命というもの』という邦題で上映された作品であるのだけれど、日本語字幕なしで観るのにはかなりつらい作品だった。 なぜなら、ひたすら2人が会話するだけの映画なのである。特に事件が起こるわけでもなく、2人以外の人物が介入するような事態もほとんどなく、場所を変えながら延々と2人が会話しているだけの映画なのだ。 なので、この映画をちゃんと理解できたとは言えそうにない。タガログ語はもちろん聞き取れないし、英語字幕だってごくごく一部の知っている単語を拾うのが精一杯。とてもとても会話を理解しながら映画を観るなんてことはできなかった。 それを承知のうえで自分なりの感想を述べるとするならば、「こんなうっとうしい女によくつきあうよな。この男、人がいいにもほどがあるんじゃないの」というものだったりする。 だって、知り合ったばかりの男に、延々と自分の失恋話を聞かせるんだよ。しかも、助けの手をさしのべるとすぐに拒絶したり、「私のことを決めつけないでよ」とヒステリーを起こしたり、とにかくめんどくさい女なのだ。絶対にかかわるとろくなことにはならないタイプの女なのだ。 監督は『You're My Boss』『Beauty in a Bottle』のアントワネット・ハダオネ(Antoinette Jadaone)。そういえば、『You're My Boss』にしても、『Beauty in a Bottle』にしても、出てくる女性はうっとうしいキャラが多かったかも。しかも、どちらもいまいちな映画だったんだよなあ。一般的には本作がいちばん評価されているみたいだけれど。 主役のメイスを演じているのはアンジェリカ・パンガニバン。『Beauty in a Bottle』では太りすぎて落ち目になっている女優を演じていたけれど、やっぱり太めだよなあ。監督のお気に入りらしいけれど、もうちょっと可愛い女優を使ってくれてもいいんじゃないの。ま、あまり美人じゃない方が、この映画にはむいているかもしれないんだけど。 そして、アンソニーを演じているのはJM・デ・グズマン。『She's Dating the Gangster』『牢獄処刑人(On the Job)』に出ていたらしいのだけれど、あまり印象にない。ちょっと気が弱くて人のいいキャラにはぴったりという感じだけれど、きっと、違うタイプを演じるとぜんぜん違う雰囲気になるのだろう。  【Enteng Kabisote 4: Okay ka fairy ko... The beginning of the legend】2007年 監督:トニー・Y・レイエス 出演:ヴィク・ソト、クリスティン・ヘルモーサ  フィリピンの熱烈な映画マニアから「国辱的な映画」とまでこき下ろされたエンテン・カビソテシリーズの第4弾。 もともとは「Okay ka, fairy ko! (1991)」というテレビシリーズとして続いていたものなのだけれど、テレビシリーズが終了したあと、映画のシリーズとして引き継がれたものだ。妖精の国の王女フェイと結婚したごくごく普通の人間のエンテン・カビソテを主人公としたもので、要するにフィリピン版「奥様は魔女」と言えよう。 今回は、何者かが送りつけてきた「時の鏡」を通り抜けて、エンテン(ヴィク・ソト/Vic Sotto)と娘が過去の世界に飛びこみ、そこで建国の父、ホセ・リサールに出会う冒険から物語が始まる。警官隊に追われて、命からがら現代に逃げ戻る2人。 この冒頭から、てっきりホセ・リサールの絡んだ物語が展開されるのかと思いきや、ぜんぜんそんなことはなく、エンテンは家族とともに母親の住む海辺の村へと遊びに行く。オープニングとはまったく関係のない展開となるのだ(このあたりのいい加減さが、魅力でもあり、酷評される要因でもあるのだけれど)。 その海辺の村で、エンテンたちはアスワング(フィリピンのホラー映画に頻繁に登場する、古くからフィリピンに伝わる化け物)の群れに襲われるが、フェイ(クリスティン・ヘルモーサ/Kristine Hermosa)の魔法とエンテンの活躍でなんとかアスワングたちを退治する。が、このエピソードもまったくその後の展開には絡まない。 一方、前作ではそんな設定はまったくなかったのに、いつの間にか刑事になっていた息子のベノク(オヨ・ボーイ・ソト/Oyo Boy Sotto)の活躍が描かれる。異界の力を持った悪党たちとの派手な戦いが描かれていくのだけれど、これもその後の展開には絡まない。なんとも、自由きわまりない脚本なのだ。 で、ようやく本筋に突入する。「時の鏡」を抜けてやってきた魔物が、記憶を消し去ったエンテンを使って刑務所の囚人たちを脱獄させ、人間界の征服をもくろむ(のだと思う。細かいところはまったく気にせずに観ていたので、いざストーリーを説明しようとすると、けっこうとまどってしまう)。 フェイは息子のベノクと力をあわせ、エンテンを奪回するのだが、記憶を消し去られたエンテンは家族のこともわからない状態となっていた。そこで、時の魔法使いの力を借りて、エンテンをフェイと出会った頃に送り込む。 ここで、過去のテレビシリーズの映像が挿入され、シリーズのそもそもの始まりが再生されていく。そして、その映像に現在のエンテンが合成され、自分の過去を間近から眺めることとなる。 いやあ、ヴィク・ソト、若いぞお。おおっ、当初、フェイを演じていたのは『あの日の約束(PANGAKO NG KAHAPON)』のアリス・ディクソン(Alice Dixson)だったのね。 きっと、テレビシリーズを楽しんできた人たちは、この場面で大喜びしたんだろうなあ。 かくして、自分の過去を追体験することでめでたく記憶を取り戻したエンテンは、家族とともに魔物たちに立ち向かっていくのだった。 というような内容で、はっきりいって脚本はかなりトホホであるのだけれど、それなりにテンポよく話が転がっていくので、観ていて飽きるということはない。アスワングと戦ったり、魔物たちと戦ったりと、けっこう楽しいのだ。 しかも、その間に、ゲスト出演とおぼしきコメディアンが登場してきて、ストーリーにはまったく絡まないギャグを繰り広げてくれたりするのだ。前作でシンタロー・ゴコ・オヤミという謎のキャラクターを演じていたジョイ・デ・レオン(Joey de Leon)がまたしても奇妙なキャラクターで登場してきたりするし、アスワングとして登場してきた爺さんがカメラに向かって「ロックンロール!」と叫んでみたり、なんだかよく分からないけれど、楽しいのだ。 監督はエンテン・カビソテシリーズを1本目から担当しているベテランのトニー・Y・レイエス(Tony Y. Reyes)。 ところで、つい最近知ったのだけれど、実生活でも主演のヴィク・ソトの息子であるオヨ・ボーイ・ソトであるのだけれど、なんとそのオヨ・ボーイ・ソトが結婚している相手はというと、本作でヴィク・ソトの妻を演じているクリスティン・ヘルモーサなのだそうだ。なんとなんと、自分の妻を映画では「お母さん」と呼ばねばならないのである。 いやはや。 【ザ・アブノーマル(The Road)】2011年 監督:ヤム・ララナス 出演:TJ・トリニダッド、ライアン・ラモス  3部構成になっていて、まずは「パート1:2008年」から物語は始まる。 エリート警官であるルイス(TJ Trinidad)が表彰される冒頭の場面で、10年前に双子の姉妹が行方不明になっている事件があることが明らかにされる。 一転して、なぜか封印されていた裏道に車で入り込んだ3人のティーンエイジャー、エラ(Barbie Forteza)、ジャニーン(Lexi Fernandez)、ブライアン(Derrick Monasterio)が体験する恐怖が描かれる。 木々に囲まれた夜の一本道を、いくら走ってもどこにも行き着かず、運転手の乗っていない車に何度も追い抜かれるという不気味な展開が、何とも魅力的だ。 エラの父親の通報によってルイス率いる警官隊が駆けつけるが、そこで見つかったのはジャニーンとブライアンの遺体と、だいぶ前に炎上したとおぼしき車の中の古い遺体だった。だが、エラだけは行方が分からず、捜査が続けられる。 続いて、「パート2:1998年」。 双子の姉妹、ララ(Rhian Ramos)とジョイ(Louise de los Reyes)の乗った車がオーバーヒートを起こしてしまい、通りかかった若者(Alden Richards)に助けを求める。が、2人はその若者に森の奥にある家に監禁され、妹のジョイはあっさり撲殺されてしまう。ララはなんとか逃亡をはかるが、追ってきた若者の車に引きずり込まれ、頭からビニール袋をかぶせられた状態で車が道をはずれて木に激突炎上。車内に取り残されたララは悲惨な死を遂げてしまう。 そして「パート3:1988年」。 森の奥にある家で、少年(Renz Valerio)は異様に厳格な母親(Carmina Villaroel)によって過剰に抑圧された暮らしをしていた。ある時、洗濯に雇った若い娘(Ynna Asistio)が少年と仲良くしようとしたことに怒り狂い、少年の母は娘を殺害してしまう。 そのあげく、その母親は夫とは別に男を作り、家庭を捨てて家を出て行こうとする。気弱でくちごたえもできなかった夫(Marvin Agustin)は、とうとう妻を殺害してしまうのだが、少年には常に彼を抑圧してきた存在である母親の姿がいつまでも見え、いないはずの母親に叱られ、いないはずの母親に罰せられ続ける。それを見ていた父親は、耐えきれずにとうとう首を吊って自害してしまう。 かくして、常軌を逸した母親に育てられた少年が、そのトラウマから犯罪を犯していたことが明らかになり、そして物語は2008年に戻り、行方不明だったエラが救い出されることで、意外な犯人、成長した少年の正体が明かされる。 だが、その犯人の逃走中の車の中に、かつて殺害した亡霊が現れ、ついには恐怖の連鎖に終止符が打たれることになるのだった。 というわけで、ホラーと思わせておいて実はサスペンスだったんだよと言いながらも、実はスーパーナチュラルな要素のたっぷりと入ったホラー映画だったという作品。パート3に出てくる母親の設定は、ちょっと『キャリー』を思い出させる。 監督は『ホスピタル・オブ・ザ・デッド 〜閉ざされた病院〜』のヤム・ララナス。『ホスピタル・オブ・ザ・デッド』よりははるかにデキがいいにしても、やはりB級ホラーの域を出る作品ではない。 ただ、この手の映画のお約束で、被害者となる女の子たちが、みんなそれぞれ、それなりに可愛かったりするのが嬉しい。特に洗濯娘が可愛かったかな(Ynna Asistioって、どう発音すればいいのだろう)。なので、ストーリー紹介にはあとで検索したりできるように、ほとんど無意味にキャストの名前を詳細に入れておいてみました。 なお、邦題やパッケージ写真からは、もっとエロっぽい作品を想像するかもしれないけれど、エロ要素は皆無でありました。  【東京国際映画祭】2015年 今年の東京国際映画祭では「CROSSCUT ASIA #02 熱風!フィリピン」と題して10本のフィリピン映画が上映されることとなっていた。 いったいどういう作品が上映され、ゲストでは誰が来日するのだろうかと、ものすごくワクワクしていたのだけれど、蓋をあけてみるとブリランテ・メンドーサ監督の作品が5本、シネマラヤ映画祭に代わってインデペンデント映画の登竜門として今年から始まったシナグ・マニラ映画祭から選ばれた作品が2本、キドラット・タヒミック監督のドキュメンタリーが1本、デジタル技術で映像が甦った古典的名作が1本、そしてフィリピンが世界に誇るプロボクサー、マニー・パッキャオを題材とした作品が1本という構成であった。つまり、いわゆる娯楽映画はたったの1本しかなかったのだ。 東京国際映画祭で上映されるフィリピン映画は、従来もシネマラヤ映画祭に出品された作品ばかりだったので、インデペンデント映画が中心になるだろうと思ってはいたが、もう少し幅広く作品が選ばれるのではないかと思っていたので、正直ガッカリしてしまった。 このあたりは、作品選定をおこなっているプログラミング・ディレクターの石坂健治氏の「映画祭で上映する作品はこうあるべし」という基本理念ゆえに仕方がないにしても、なんだかこれでは「インデペンデント映画だけがフィリピン映画」ってイメージが日本で定着してしまいそうで、ちょっと残念だ。 フィリピンのほとんどの人が知らないフィリピン映画ばかりを日本人が観ているというのは、けっこう屈折していると思うのだけどなあ。 という状況なので、いささかふてくされつつも、ドキュメンタリー映画を除く9本のチケットを手配した。そのうちの2本は、すでに観ている作品ではあるのだけれど。  【罠(Taklub)】2015年 監督:ブリランテ・メンドーサ 出演:ノラ・オノール、フリオ・ディアス  東京国際映画祭の1本目はブリランテ・メンドーサ(Brillante Mendoza)監督の『罠(Taklub)』。 フィリピン映画界を代表する大女優のノラ・オノール(Nora Aunor)が出演している作品で、6000人を超える死者の出たヨランダ台風の被災地を舞台にした作品。同じく自然災害による悲惨な体験を経てきた日本人として、大いなる共感を持って作品を見た。 が、正直、自分的にはいまいちな作品だった。いちばんひっかかってしまったのは、登場人物がよく把握できなかったという点。ストーリーもあるようなないような作品だし。 上映終了後に監督、俳優、プロデューサーというゲストを招いてのQ&Aがあったが、さすがは国際的に評価の高い監督だけに質問する人は多く、珍しく僕が手をあげるまでもなかった。 中に「あの場面の意味は?」という質問があり、それに対し監督は「解釈は観客に任せたい」と回答していたけれど、ま、そう答えるよな。聞きたい気持ちもよく分かるんだけど、それを聞いちゃったら「あなたの映画は作り手の意図がちゃんと伝わってないよ」と言っているようなものだからなあ。  終了後、劇場の外で待ち構えて、ブリランテ・メンドーサ監督のサインと、主演俳優のひとりアーロン・リベラのサインをもらう。これが、東京国際映画祭のお楽しみなのだ。  ※ブリランテ・メンドーサ監督のサイン  ※アーロン・リベラのサイン 【バロットの大地(Balut Country)】2015年 監督:ポール・サンタ・アナ 出演:ロッコ・ナシノ、ロニー・クイゾン  2本目はポール・サンタ・アナ(Paul Sta. Ana)監督の『バロットの大地(Balut Country)』。 ブリランテ・メンドーサがエグゼクティブ・プロデューサーを務め、シナグ・マニラ映画祭2015出品作品ということで、「どうせまたインデペンデント映画だろ」と期待していなかったのだけれど、これがけっこうよかった。アヒル農家を題材とした作品で、題材の面白さもあって飽きさせなかった。 広大なアヒル農場を相続することになったミュージシャンのジュン。農業にまったく興味のない彼は、農場を売却するために久しぶりに帰郷する。だがそこで、農場に住んでアヒルの面倒をみている使用人一家と出会い、彼らと一緒の時間を過ごすことで、徐々に農場に興味を持つようになるのだった…。 タイトルともなっている「バロット」とは、孵化寸前のアヒルの卵を茹でたもので、いっけん普通のゆで卵に見える。だけど、殻を割った中身はかなりグロテスクなのだ。だがしかし、その見かけに負けずに塩をふりかけてガブリとかぶりつくと、コリコリとした歯ごたえもあり、なかなかおいしかったりする。精力剤としても効果があるとされ、フィリピンでこれを食べた時「夜中にはビンビンだぜえ」とからかわれたものである。 で、映画終了後のQ&Aで、題材となったバロットについて「いまのフィリピンの若い人たちは食べたりしないのでしょうか?」と質問したところ、監督とプロデューサーの話が予想外に盛り上がってしまって、バロットの話がとまらなくなってしまう。映画そのものとは関係のない話題であまりにも盛り上がるので、質問者としても困ってしまったのだけれど、途中で進行役の石坂氏が「バロットの話はそのくらいにして映画の話をしましょう」と止めてくれてホッとする。 Q&Aのあとも、劇場の外で監督、プロデューサーとしばらく立ち話で盛り上がる。 「監督があえて描かなかった部分ですが、その後のことがいろいろと気になります。主人公は恋人とその後どうなるのだろうかとか、あの農場はこれからどうなっていくのだろうとか」 監督にそう伝えると、「続編でそれを作りましょうか」と冗談を言いながら、「それこそ、あなたが主人公に感情移入して見てくれたからです。ありがとう」と喜ばれてしまった。 プロデューサーのクリスマ・ファハルド(Krisma Fajardo)さんは、ジョエル・ラマンガン監督の作品もプロデュースしたことがあるというので、「ジョエル・ラマンガンの映画、大好きなんですよ」と伝えると、「どの作品ですか?」と聞かれてしまうが、作品のタイトルが思い出せない。とっさに思い出せたのは『シャシャ・ザトゥーナ(ZsaZsa Zaturnnah Ze Moveeh)』なんだけど、それはちょっと恥ずかしいので、正直に「タイトルを思い出せないんです」と伝える。 すると、「ラマンガン監督、作品がたくさんありますから、仕方ないですよ」と言いつつ、監督とふたりで「"Mano Po"かしら」とタガログ語の会話をしているので、思わずタガログ語で「"Mano Po"じゃないです」と会話に割って入ってしまう。 この変な日本人に喜んでくれたのか、月曜日に上映される『インビジブル』のプロモーション用の資料をもらってしまう。『インビジブル』もファハルドさんのプロデュース作品なのだけれど、監督しているのはファハルドさんのダンナさんなのだ。  ※ポール・サンタ・アナ監督のサイン 【汝が子宮(THY WOMB)】2012年 監督:ブリランテ・メンドーサ 出演:ノラ・オノール、ベンボル・ロコ  3本目はブリランテ・メンドーサ監督、ノラ・オノール主演の『汝が子宮(THY WOMB)』。 映画は、出産シーンのドアップという、非常にショッキングな映像で始まる。子宮口がメキメキと押し広げられて、そこから赤ん坊の頭が出てきて、最後に全身がヌルリと出てくるまでを、全部はっきりと見せられてしまうのである。これ、インパクトありすぎ。僕をはじめとして、生まれて初めて見たという観客がほとんどじゃないのか。 舞台となるのは、フィリピンの最南端にある島で、シャレハ(ノラ・オノール/Nora Aunor)とバガス・アン(ベンボル・ロコ/Bembol Roco)の夫婦は、ふだんは漁で生計をたてているが、助産婦としての仕事もしている。しかし、治安の悪い地域で、日常のように銃声が響き、漁に出ても銃器を持ったグループに襲われ、生活は楽ではなかった。 お互いを慈しみ、仲良く暮らしている夫婦なのだが、子どもを産むことのできないシャレハは、夫のために第2夫人をとって子どもを産んでもらいたいと考えている。そのため、知人に適当な女性がいないか紹介を頼んでいるのだが、提示される持参金が高く、なかなか話はまとまらない。 ようやく、なんとか折り合いのつきそうな条件の若い娘が見つかり、シャレハとバガス・アンはあちこちから金を借り、ボートのエンジンも売って持参金を用意するが、紹介された若く美しい娘は、バガス・アンに「子どもが産まれたら、今の妻とは別れてくれ」と条件を出してくるのだった。 フィリピンは国民の約90%がカソリックの国であるのだけれど、南部地方にはイスラム教徒が多く住んでいる。そのため、ミンダナオ島などでは長い間、宗教的な対立が続き、モロ・イスラム解放戦線によるテロと、軍部による殺戮とが繰り返されていたりする。そのあたりは、マリルー・ディアス=アバヤ監督の『光、新たに(Bagong Buwan)』などでも、詳しく描かれている。 本作の舞台もイスラム教を信心する人たちの暮らす島であるのだが、比較的宗教的な対立の少ない、治安のよいエリアではあるらしい(頻繁に銃声が響き、そのたびに軍隊が駆けずり回ってはいてもだ)。映画は、マニラあたりとはまったく異なる、その島のイスラム教文化、風習を丹念に描いていく。それは、フィリピンに暮らすほとんどの人にとっても、まったく知られていない文化であり、まるで異国としか思えない光景なのだろう。そもそも、第2夫人を娶るという時点で、異国そのものなのだけれど。 その、イスラムの異なる文化をたいへん興味深く見ていたのだけれど、この映画はその興味が持続しえないほど長く感じられてしまう。実際には105分とのことなのだけれど、3時間ぐらいあったように感じてしまった。要するに、この手の映画が自分にはむいていないってことなんだろうけれど。 ちなみに、冒頭の出産シーンがショッキングであったのだけれど、最後にももう一度出産シーンがあり、疲れたところに追い打ちをかけられてしまう。なにもそんなにあからさまにスクリーンに映し出してくれなくてもいいのに。 それと、もう1箇所、かなりショッキングなシーンがある。結婚式のお祝いのために、生きている牛を解体する場面があるのだ。四つ脚を縛り付けて横倒しにした牛を押さえつけて、喉をかききり、首を切断するのである。通常の映画であれば、「本作の中では動物を虐待してはおりません」とクレジットするだろうに、この映画ではそんな遠慮などかけらほどもないのである。 僕らは生きている動物を殺してそれを食べて生きているのだから、それをなかったかのようにして暮らしているのは偽善もいいところなのだけれど、いざ解体する場面を目の当たりにするというのは、けっこうショッキングなものだ。  ※これが問題の出産シーン。 上映後のQ&Aが終わったところで、女優のルビー・ルイス(Ruby Ruiz)さんをつかまえてサインをいただき、その時に「このあと、『キッド・クラフ』を見ます」と伝えたのだけれど、最初はピンとこなかったらしくキョトンとしていた。パッキャオの名前を出してようやく分かってくれて、「ほんの少しだけれど、私も出てるの」と言ってくれる。はいはい、知ってますよ。知っているから『キッド・クラフ』の話をふったのですから。 さらに、同じく彼女が出演しているウェン・V・デラマス監督の『Girl boy bakla tomboy』も観ていると言うと大喜びしてくれて、さらに「ウェン・V・デラマス監督の作品、大好きなんですよ」と伝えると、一緒にいた若いスタッフにツーショット写真を撮らせて名前を聞かれ、「デラマス監督にこの写真を届けて、日本でヨシダというあなたのファンに会ったって伝えるわ」と言ってくれたのでした。おおっ、それってもしかするととっても嬉しいぞ。  ※ルビー・ルイスさんと、ブリランテ・メンドーサ監督のサイン 【キッド・クラフ〜少年パッキャオ(Kid Kulafu)】2015年 監督:ポール・ソリアノ 出演:ブーボイ・ヴィリャー、セサール・モンタノ  4本目はポール・ソリアノ(Paul Soriano)監督の『キッド・クラフ〜少年パッキャオ(Kid Kulafu)』。フィリピンが世界に誇るプロボクサー、マニー・パッキャオの半世紀を描いた娯楽映画だ。なんと、今回の東京国際映画祭で上映される10本のフィリピン映画の中で、たった1本の娯楽映画なのである。 実は、すでにDVDで観ている作品で、そのレポートもアップ済みなので、ストーリー紹介などはそちらをご覧いただきたい。 でも、すでに観ているとはいっても、日本語字幕の入っていないDVDだったので、日本語字幕付きで、しかも映画館のスクリーンで観るとなると、この作品の面白さがいちだんとひきたつ。 ボクシングを題材にした映画に駄作はないというのが僕の持論なのだけれど、その試合シーンの迫力は、テレビ画面で観るのと、映画館のスクリーンで観たのとでは、まるっきり違っている。やっぱり、映画は映画館だよなあ。 そして、あらためて観てみると、名優セサール・モンタノ(Cesar Montano)がこの作品を引き締めているのがよく分かる。あと、パッキャオの母親を演じていたアレッサンドラ・デ・ロッシ(Alessandra de Rossi)が、実にいい女だなあと、しみじみと思ってしまう。 上映終了後のQ&Aで「この作品の企画は、パッキャオ対メイウェザーの試合が決まってから動き出したものなのでしょうか? フィリピンで公開されたのがメイウェザー戦の約2週間前だったので、もしそうだとすると、ものすごくスケジュール的に厳しい撮影だったということになるのですが?」と、気になっていた点を質問する。 実は、昨年の12月にはほとんど仕上がっていたそうで、メイウェザーと試合をするなどということはまったく知らずに撮られた映画なのでした。ただし、メイウェザー戦が決まったことで配給会社が試合の2週間前に公開すると決めたために、最後の仕上げはけっこう急かされたし、プロモーションも大変だったということだった。 ちなみに、その質問の前振りとして、監督に「人気女優のトニ・ゴンザガさんとのご結婚、おめでとうございます。次回はぜひ奥さまと一緒に日本にいらしてください」などと付け加えたりもしてしまったのでした。 そして、当然のように今回もポール・ソリアノ監督のサインをいただく。 その時に「次回はぜひ、トニ・ゴンザガさんの出ている映画を持ってきてください。もちろん、監督はあなたで」などと口走ってしまう。  ※ポール・ソリアノ監督のサイン。 【サービス(Serbis)】2008年 監督:ブリランテ・メンドーサ 出演:ジナ・パレーニョ、ジャクリン・ホセ   ※「サービス」のポスター2種。片方は服を着ているが、片方は裸で、しかもフェラチオをさせている客がいたりもする。 5本目はブリランテ・メンドーサ監督の『サービス(Serbis)』。 ゲイのハッテン場となっている下町のポルノ専門館を舞台に、その映画館を運営する一族の1日を描く、なんとも猥雑な空気に満ち満ちた作品だ。ストーリーはあるようなないような、事件もおこるようなおこらないような、そんな微妙な内容で、とにかく映画館でのこまごまとした出来事を、若干のユーモラスな描写を交えながら描いていく。 舞台となった映画館がとにかく素晴らしい。マニラの下町に実際にあった映画館で、2階席まである大きな劇場だ(と思っていたのだけれど、いま検索して調べてみると舞台はパンパンガ州のアンヘレスであるらしい)。1階にはチケット売り場があり、スナック売り場があり、食堂も併設されている。館内にはいたるところに扇情的なポスターが貼られ、なんともノスタルジーを誘う。映写室にあるのは旧式の映写機が1台。フィルムを手動で巻き戻すための機器などもあり、足元にはフィルムの入ったブリキの缶が並んでいる。 館内の構造は複雑に入り組んでいて、階段を昇ったり降りたりを繰り返すと、一族の暮らすスペースもあったりする。 カメラはその映画館の中をはてしもなく移動を繰り返し、ほとんど映画館から外には出ようとしない。映画館の外の喧噪は常に聞こえているのだけれど、ほとんどが劇場内だけで完結する物語なのだ。 むかし、マニラの下町、パコという町の似たような映画館に入ったことがあった。輸入物のB級アクション映画の2本立てをやっていたのだけれど、館内は満席で、2階の後ろの方で立ち見で映画を観た。場末感の漂う映画館だったけれど、大きな劇場ではあった。 いまではフィリピンもシネコン全盛となり、舞台となった映画館も取り壊されて、そこにはいまマクドナルドがあるのだという。きっと、僕の入った映画館もとっくのとうに取り壊されていることだろう。 映画館のロビーには、つねにゲイの若者たちがたむろしていて、ふざけあっている。そして、薄汚れた場内ではゲイの若者たちが客引きをしていて、その場でフェラチオをしたり、アナルセックスまで提供していたりする。 あるいは、映写室でも、家族の個室でも、セックスが繰り広げられていたりする。 そういう映画なのだ。 で、日本ではこうした場面で局部にボカシが入っているのだけれど、当然ながらオリジナルではボカシなど入っていないとのこと。となると、自分にとっては正直、かなり辟易とした映像となっていただろう。『汝が子宮』の感想でも書いたけれど、なにもそこまであからさまに映さなくてもいいだろうと思うのだ。 ちなみに、いまではトップスターとなっているココ・マルティン(Coco Martin)が、一族のひとりとして出演している。ガールフレンドを妊娠させてしまい、彼女から映画館の主である叔母に早く話をしてくれと泣きつかれているが、それを延び延びにして、彼女とのセックスに逃げ込んだりしているという役どころ。 いまのココ・マーティンからは想像もつかない役だが、彼にとってこの作品に出たという過去は、メンドーサ作品に出たという勲章となっているのか、あるいは局部までさらけ出した暗黒史となっているのか、いったいどちらなのだろう? ちなみに作品そのものは2008年の作品なのだけれど、舞台となっている時代がいつなのかはよく分からなかった。全体のノスタルジックな雰囲気から、おそらくは1990年代だろうとは思うのだけれど。  【インビジブル(Imbisibol)】2015年 監督:ローレンス・ファハルド 出演:アレーン・ディゾン、セス・ケサダ  6本目はローレンス・ファハルド監督の『インビジブル』。日本を舞台に、日本で不法滞在して働いているフィリピン人たちの姿を様々に描いた作品だ。 日本人と結婚していて、自宅に隣接するアパートを経営し、日本に滞在しているフィリピン人たちの面倒を見ているリンダ(セス・ケサダ/Ces Quesada)。彼女は夫から、アパートに住む不法滞在者であるフィリピン人を追い出すように言われている。 昼は工場で働き、夜はバーの洗い物などをしている初老の男性、ベンジー(ベルナルド・ベルナルド/Bernardo Bernardo)。日夜の労働で疲れ果てていて、さらにはルームシェアしていた友人がつかまって強制送還されてしまったりもしている。 フィリピンパブのホストとして働くマヌエル(アレーン・ディゾン/Allen Dizon)。思うように客がつかず、しかも借金した金も賭け事ですってしまう。 雪におおわれた貯木場で働くロデル(JM・デ・グズマン/JM de Guzman)。真面目な仕事ぶりが日本人の上司に評価されるが、そのために他のフィリピン人から恨まれることになってしまう。 皆、いろいろな事情をかかえながら必死に働き、祖国に住む家族に仕送りをしている。 と、まあ、そういう作品であるのだが、はっきりしたストーリーがあるわけではない。在日フィリピン人の生活を多面的に描こうとしているがために、物語が分散してしまっている。 それでいて上映時間が132分と長いため、正直、途中でけっこう疲れてしまう。知っている俳優も『That Thing Called Tadhana』などのJM・デ・グズマンぐらいしかいないし。 多少なりとも日本に住むフィリピン人がどういう生活をしているのかという興味もあるので、そうした面では非常に興味深く見ることができたのだけれど、やはり映画そのものとしてみると、ちょっと厳しい。 それと、この手の作品のお約束なのだけれど、日本人のセリフがヘタなんだよなあ。ま、仕方ないっちゃあ仕方ないんだけど。 監督は『アモク』『果てしなき鎖』などのローレンス・ファハルド(Lawrence Fajardo)。 アジアフォーカス・福岡国際映画祭で来日したのをきっかけに、福岡と旭川でのロケが実現することとなったらしい。福岡フィルムコミッションが全面協力し、国際交流基金アジアセンターが助成しているとのこと。ブリランテ・メンドーサがエグゼクティブ・プロデューサーを勤めてもいる。 また、今年からスタートしたインデペンデント映画を支援するためのシナグ・マニラ映画祭2015で、最優秀作品賞・監督賞など7部門を受賞した作品でもある。従来はシネマラヤ映画祭がフィリピンのインデペンデント映画の登竜門となっていたのだけれど、予算不足から長編映画を扱わなくなり、その代わりとして生まれたのがこのシナグ・マニラ映画祭ということらしい。 ところで、映画が終わってエンドクレジットが流れるのをぼんやりと眺めている時に、ふと目に飛び込んできた名前があった。もしかして、いま「Cynthia Luster」の名前がなかったか? シンシア・ラスター、別名大島由加里。香港でアクション女優として活躍したあと、フィリピンに渡ってシンシア・ラスターの名前で何本もアクション映画に出ていた女優だ。 出身地の福岡で映画のコーディネイトの仕事などもしていると聞いたことがあるので、福岡でロケをしたフィリピン映画に名前が出てきても不思議ではないぞ。エンドクレジットをさらに見ていくと、キャストのところにもカラオケバーの客として名前が出てきている。 えーっ、気づかなかったぞお!! なので、Q&Aで質問してしまう。 「すみません。映画の本質とはまったく関係のない質問をしてしまいます。私はシンシラ・ラスターの大ファンなのですが、エンドクレジットを見ていたら彼女の名前が2度出てきました。スクリーンに出てきた彼女に気がつかず、ファンとしてものすごく悔しい思いをしています。福岡での撮影のコーディネイトとか、そういったお手伝いをしていたのでしょうか?」 ただ単にシンシア・ラスターの名前を見つけた興奮を監督に伝えたかっただけなのだけれど、質問にしないといけないと思い、後ろ半分をでっちあげてみた(笑) すると監督も後ろ半分についてはまったく答えず「カラオケバーで歌をうたっているのが彼女です。意外にも、とても歌が上手かったです。彼女は若い頃の僕のヒーローでした(ヒロインじゃなくって、ヒーローって言ったよ!)。学校をさぼって彼女の映画を観に行ったこともあります。てっきり中華系の人だと思っていたのですが、日本で会えて大興奮してしまいました。初めて会って握手をする時には、興奮で震えてしまいました!」と答えてくれたのでした。おおっ、なんていい男なんだ、ローレンス! で、そのQ&Aなのだけれど、無知ゆえか、あるいは無神経のゆえなのか、大変に失礼な質問をした女性がいた。 「映画の中での日本人の描き方がたいへん不愉快でした。どうしてこのような映画を作ろうと思ったのですか。どうして日本で働くフィリピン人の映画を作ろうと思ったのですか。そして、どうしてその映画を日本で上映しようと思ったのですか?」 さらには、映画の中で、日本人の女性と結婚すれば日本での滞在資格が得られるぞというようなセリフが出てくるのだけれど、彼女の友人で外国人に騙されてひどい目にあった女性がいるので、そういうエピソードにも反感を覚えたのだという。 すげえな。よくまあ、そんな質問ができたもんだな。 はっきりいって、映画の中での日本人の描写は、きわめておとなしいものだった。実際には、フィリピン人を見下す日本人は多く、けっこう屈辱的な扱いを受けているフィリピン人が多くいるはずなのだけれど、そういう描写は皆無だった。日本の助成を受けているということで遠慮しすぎているのではと思うほど、そういう要素のない作品だった。それゆえ、その女性の質問は実にまとはずれで、しかも失礼きわまりないものとしか思えなかった。 その質問に対し、速攻で口火を切ったのは原案・脚本を担当したヘルリン・アレグレ(Herlyn Gail Alegre)さん(若い! 美人!)。彼女は、この映画のために徹底したリサーチをおこない、日本で働くフィリピン人たちにインタビューを敢行し、そこで得られた実際にあったできごとだけを脚本に盛り込んだと、けっこうな早口で語った。はっきりとは言わないが、映画の中の日本人の描写を不愉快に感じたとしても、それは本当のことなのだよと、そう言いたかったのだろう。でも、そんな不愉快に感じるようなエピソードなんて、ぜんぜんなかったのだけれど。 続いて監督も口を開いた。 「フィリピンはとても多くの人が海外に出稼ぎに出ています。その人たちの送金で、国の経済が支えられています。たいへん辛いことですが、私の父も長いこと海外で働いていました。それがどれほど大変なことなのか、海外で働くフィリピン人がどれだけ大変な思いをして家族に送金しているのか、それをフィリピンの人たちに知ってもらいたくて私はこの映画を撮りました」 そして、Q&Aの進行役を担当していたプログラミング・ディレクターの石坂健治氏も口を開く。 「なぜこの映画を日本で上映するのかというと、私がこの映画を素晴らしいと評価したからです」 このあと、石坂氏がどういう基準で作品を選定しているかという説明もあったのだけれど、メモをとっていたわけではないのでちょっと忘れてしまった。とにかく、石坂氏の基準でこれは日本に紹介すべき作品であると判断され、それだからこそこうやって上映しているのだと、けっこう抑えながらも怒ってるのがよく分かる説明だった。あたりまえのことだけれど、決して彼らが上映して欲しくて持ち込んだ作品ではないのだ。 いやはや、この質問にはびっくりした。 Q&Aが終わったところで、一昨日お会いしたローレンス監督の奥さんであり本作のプロデューサーでもあるクリスマ・マックラン・ファハルドさんに声をかけて、僕が今までに見たフィリピン映画の総リストを手渡し、タイトルを思い出せなかったジョエル・ラマンガン監督の作品のタイトルを伝える。古い作品なので見ていないだろうなと思ったら、やっぱり見ていなかった。 リストの中にクリスマさんがプロデュースした作品がいくつもあるので、それをいちいち指さして「これは私がプロデュースしているのよ」と教えてくれる。  ※ファハルドさんからいただいたプロモーション用の資料。 このあと、『インビジブル』のローレンス・ファハルド監督、『バロットの大地』のポール・サンタ・アナ監督、2人の監督の作品をエグゼクティブプロデューサーを勤めているウィルソン・ティエンの3人をゲストに、「第3期黄金時代とは?」というシンポジウムがあり、短い時間ながらも興味深い話を聞くことができた。 簡単な概要は以下のサイトにあるのだけれど、本当はもっとしっかりとテープ起こしをした文章を読んでみたい。 http://eiga.com/news/20151027/1/  そして、シンポジウムが終わったところで、そそくさと場内にいたベンジー役のベルナルド・ベルナルドさんをつかまえてサインをお願いする。簡単なタガログ語で「フィリピン映画が大好きなんです」と伝えると、こちらがタガログ語ができると勘違いしたのか、流暢なタガログ語で名前を聞かれる。おおっ、たまたま知っている言葉を使われたので、名前を聞かれたのだってわかったよ。 おかげで、サインにこちらの名前も入れてもらえたのだけれど、「YOSHIDA」の「O」が入ってないぞ。 さらにロビーでローレンス監督をつかまえてサインをもらい、「シンシア・ラスターの質問をしたのは自分です」とアピールする(笑) で、その様子を見ていた見知らぬ男性から「もしかしてよしださんですか?」と声をかけられる。なんと、今回の特集上映で発刊された「CROSS CUT ASIA」という冊子の編集者のA塚さん。面識はなかったのだけれど、「あんな質問をするのは、日本広しといえども、S山さんかよしださんしかいないだろうと思って」とのこと。 ちゃんと挨拶をしたいと思っていたので、思いがけずも挨拶ができてよかった。 でも、そんなことで正体がばれるとは思わなかったなあ。  ※左がベルナルド・ベルナルドさんのサイン。右がローレンス・ファハルド監督のサイン。  ※来日したローレンス・ファハルド監督(中央)と、プロデューサーでもあり、ファハルド監督の奥さんでもあるクリスマ・マックラン・ファハルドさん(右から3人目)。 【奇跡の女[デジタル・リストア版](Himala [Digitally Restored Version])】1982年 監督:イシュマエル・ベルナール 出演:ノラ・オノール  7本目がイシュマエル・ベルナール(Ishmael Bernal)監督、ノラ・オノール主演の『奇跡の女[デジタル・リストア版]』。 実はこの映画はDVDを持っている。しかも、フィリピンで発売されたDVDでありながら、日本の映画祭で上映された時のフィルムを使用しているので日本語字幕が入っているDVDなのだ。それゆえいまさら映画祭で観ることもないかと思ったのだけれど、映画館のスクリーンで観てみたかったのと、デジタル・リストア版ということでどれだけ映像がきれいになっているのかも確認してみたかった。 以前に本作を観たときのレポートは以下のサイトをご覧下さい。 http://homepage2.nifty.com/GARAKUTA/denei/philippines/philippines26.htm 映画は、聖母マリアから「病人を癒やしなさい」というお告げを受けた若い女性、エルサ(ノラ・オノール/Nora Aunor)をめぐる混乱を描き、宗教とは、信仰とはというテーマを力強く描いていく。 あらためて見直してみて、細かい部分をきれいさっぱり忘れているのに我ながらびっくりしたのだけれど、やっぱりすごい映画であると圧倒された。とりわけ、クライマックスの描写は、映画館のスクリーンならではの迫力にあふれかえっていた。いや、本当に、ちょっと半端ないぐらいに迫力のある映像なのだ。疲れていたけれど、やっぱり映画館のスクリーンで観てよかった。 そして映像のリストアに関しては、暗いシーンに関してはいまいち画質がよくなっているとは感じなかったが、明るい場面の映像は非常にクリアなものになっていた。高温多湿のフィリピンではフィルムの保管が難しく、しかも映画は消耗品と捉えられていて大切に保管しなければいけないという発想もなかったために、名作と呼ばれる作品で残っていない作品も非常に多い。本作は1982年の作品なのだけれど、その頃の作品であっても必ずしも残ってはいないのだ。それゆえ、国際的に評価されているこのような作品がちゃんと残っていて、その映像をデジタル処理でクリアにしていくというのは、非常に価値のあるプロジェクトと言えよう。 いずれにしても、この名作を映画館のスクリーンで観るという体験ができてよかった。  【フォスター・チャイルド(Foster Child)】2007年 監督:ブリランテ・メンドーサ 出演:チェリー・パイ・ピカチェ 8本目に観たのは、ブリランテ・メンドーサ(Brillante Mendoza)監督の『フォスター・チャイルド』。 テルマ(チェリー・パイ・ピカチェ/Cherry Pie Picache)は、様々な事情で親が育てることのできない乳幼児の面倒を見ている基金から、里親が見つかるまでの間という条件で子どもを預かって育てる仕事をしている。子どもにとって、施設の中で大勢の子どもと一緒に育てられるよりも、一般の家庭の中で愛情をもって育てられることの方が大切なのだ。 もっとも、仕事とはいっても、そのことで得られる収入などたいしたものではない。その仕事の持つ意義に価値を認めていなければ、とてもできるような仕事ではないのだ。 テルマは、夫のダド、2人の息子とともに、ジョンジョンという男の子を3年間育ててきたのだが、とうとうジョンジョンを引き取るアメリカ人の里親が見つかり、彼を引き渡さなければならない日がやってくる。映画は、その最後の1日を、静かに、優しいまなざしで描いていく。 もちろん、赤ん坊の時から3年間育ててきたのだから、情が移る。夫のダドも、2人の息子も、朝から不機嫌だ。テルマだけが、いつもと同じようにジョンジョンの面倒を見ている。そして、事情を把握していないジョンジョンも、いつもと同じように家族に甘えている。 ああ、もう、この設定だけで切なくなってくる。 ここまで、『罠(わな)〜被災地に生きる』『汝が子宮』『サービス』と3本のメンドーサ監督の作品を観てきて、自分には合わないなという印象を持っていたのだけれど、この『フォスター・チャイルド』はよかった。すんなりと感情移入できる作品だったのだ。 思えば、いままで観てきた3本は、登場人物の気持ちがいまいち分からなかったり、共感できなかったりして、それが自分には合わないと思う原因になっていたように思う。その点、この『フォスター・チャイルド』には、子を育てたことのある者なら誰もがスムーズに感情移入することができるだろう。いや、感情移入せずにはおられないのだ。もちろん、子育ての経験がなくても、感情移入の容易な題材であるといえよう。 そして、ジョンジョンと別れた後で、それまでずっと自分を抑えてきたテルマが号泣する場面で、映画はいっきに熱量を上げる。予定調和ともいうべき場面なのだけれど、それゆえにストレートに観客のハートにテルマの哀しみが突き刺さってくる。 映画のあとに、例によってQ&Aがあり、舞台に登場したのがすでにお馴染みとなったブリランテ・メンドーサ監督と、なんとゲスト予定になかったユージン・ドミンゴ(Eugene Domingo)! 里親にジョンジョンを引き合わせるためにやってくる基金の職員、ビアンカを演じていたのが、『浄化槽の貴婦人』『ある理髪師の物語』のユージン・ドミンゴだったのである。 いやあ、これは嬉しい驚きだった。なにしろ、僕が観てきたフィリピン映画の中には、ユージン・ドミンゴの出ている作品が山のようにあり、「キミー・ドーラシリーズ」とか、『Who's that girl?』とか、大好きな作品がたくさんあるのだ。 進行役の石坂健治氏が「ユージン・ドミンゴさん、たいへんお忙しい方なのに、急遽来日してくださいました」と紹介すると、「ぜんぜん忙しくなんかないのよ」と笑いながら答えたりして、映画で見るのと変わらない、とっても明るくサービス精神の豊かな方のようだった。最初の挨拶でも「8年も前の作品で、自分にとってほぼ初めてのインディペンデント映画でした。あの頃は自分も若かったなあって思いながら観てましたけど、でも、いまの方がきれいでしょ?」と、サービス満点のトークを披露してくれる。 これはもう、質問しないわけにはいきません。 「ユージン・ドミンゴさんというと、フィリピンではものすごくたくさんの映画に出ていて、とりわけキミー・ドーラのようなコメディ作品に多く出ていらっしゃって、そういうイメージの強い方だと思います。正直、メンドーサ監督の作品に出るというイメージはまったくなく、メンドーサ監督の作品に出ているということにたいへん違和感があるというか、ちょっとびっくりしてしまいました。監督としては敢えてそういうイメージがある女優さんとしてドミンゴさんを起用したのでしょうか。あるいは、この作品の撮られた8年前には、まだそういうイメージの固まっていない女優さんだったのでしょうか?」 監督の答えはというと、「最初から、この役には彼女を想定していました。この映画はご覧になっていただきましたように、非常にシリアスな題材を扱っています。ですから、コメディを得意とする彼女に出てもらうことで、作品に明るさ、軽さを加えられるのではないかと考えました」というようなものだった。 で、それをひきとってユージン・ドミンゴが話し出したのだけれど、この人、どんだけサービス精神が豊富なんだか、とにかく観客を楽しませようとしてしゃべるしゃべる。完全に会場はドミンゴさんのかもしだす楽しい雰囲気に包まれてしまう。 「最初にこの作品に出ないかと声がかかったとき、ものすごくびっくりしたわよ。この当時、テレビでコメディのレギュラー番組を持っていたりして、とてもメンドーサ監督の作品に声がかかるとは思ってなかったし。主演のチェリー・パイ・ピカチェからも「自分も出演するから」って声をかけられたりしたわ。でも、いちばんびっくりしたのは、ギャラがものすごく安かったってことね」 「とにかく、この作品に出てたくさんのことを学んだわ。冒頭、トライシクル(客を乗せるためのサイドカーのついたバイク)から降りて、細い路地の奥にどんどん歩いて行く長い長いワンショットの映像があるんだけど、あ、そうそう、あのトライシクルの運転手をしていたのは、いまじゃトップスターのココ・マルティンなのよ。こんな大スターになるってあの時知っていれば…って、もう遅いわよね。で、あの細い路地をどんどん歩いて行くシーンって、ずっと背中が映ってるわけじゃない。顔で演技ができないのよ。背中とか全身で演技しないといけないの。もう、私に取ってはチャレンジよね。監督からは、顔が映るのが大切なんじゃなくって、メッセージを伝えることが大切なんだって言われたけど」 「私はどうしても観客を楽しませようと思って、ついついサービス精神を発揮したくなっちゃうんだけど、監督から「観客を楽しませる必要はぜんぜんない。映画の中の役になりきって、その役を演じていてくれればいいんだ」って言われてね。とにかく勉強になったわ。そうそう、『浄化槽の貴婦人』では、この作品のセルフパロディも演じているのよ」 ってな感じでしゃべるしゃべる。通訳さんの翻訳を待ちきれずに会場に笑いがわき上がったりしてしまう。 このインタビュー、録音しておいてテープ起こししたくなるほど楽しかった。 ちなみに、自分が何か質問したいという時には、Q&Aが始まるなり速攻で勢いよく手を上げるためか、たいてい最初の質問に選ばれている。他にも質問したい人がたくさんいる時にはちょっと申し訳ない気もするけれど、フィリピンのこと、フィリピン映画のことを多少は知った上で質問しているので、何も知らない人よりも喜んでもらえる質問ができているのではないかと少しは自負していたりもする。 Q&Aの司会を担当している石坂さんは、インデペンデント映画サイドからの質問が主となっているので、娯楽映画サイドからの質問を僕がすることで、多少なりとも補完することになっていないかな…なんて思ったりもするのだけれど、どうなんだろう。 それにしても、フィリピン映画のQ&Aがあるたびに、毎度毎度真っ先に質問しているので、変に目立ったりしないか、ちょっとは気をつけないと。 この僕の質問が最初で、続いて質問した人が「いくつか知りたいことがあるのですが、この映画で描かれているような里親制度って、フィリピンではどのくらいの認知度があるのでしょうか。それから、この映画を観たフィリピンの人たちの反応はどのようなものでしたでしょうか。それから…」って、ひとりで5〜6個の質問をして、なんとそれだけでQ&Aが終わってしまう。 「たくさんの人の質問を受けたいので、映画の感想は短めに、質問はひとりひとつ」というのが、いつも石坂さんがQ&Aの最初で提示しているルールなのだけれど、この時にはそれを言っていなかったんだよなあ。他にも手を上げている人はいたので、いつもなら質問の途中で「質問はひとりひとつにしてください」って注意していたのに。  Q&Aが終わったところで、会場の外でユージン・ドミンゴさんが出てくるのを待っていてサインをいただく。 その時に「キミー・ドーラのパート4は作らないのですか?」と聞くと、「やめてよ。もう十分よ」って、笑いながら答えてくれた。ま、ちょっと気持ちは分かるかな。 そして、「ウェン・V・デラマス監督の『Who's that girl?』が大好きなんです」と言ったのだけれど、これがぜんぜん伝わらない。なんで? だって、いくら僕の発音が悪くても、『Who's that girl?』ぐらい伝わるでしょ。それに、ウェン・V・デラマスって人名もセットで伝えているのに、ウェン・V・デラマスも伝わらない。なんでなんで? ようやく監督の名前が伝わって「ああ、ウェン・デラマス!」って返ってきたのだけれど、「V」を入れちゃいけないの? そして、ついに最後まで伝わらなかった『Who's that girl?』。「『浄化槽の貴婦人』?」とか聞き返されちゃったけど、ウェン・デラマス監督のコメディだって言っているのに。あなたの出演した大傑作コメディだというのに。 あまりにも出演映画の本数が多くすぎて、覚えていられないとか? そりゃ、ないよね。 会場の外ですみっこに腰掛けていると、いつまでもいつまでも目の前にメンドーサ監督とユージン・ドミンゴさんが仲間たちと立ち話を続けているので、ついでにメンドーサ監督のサインももらってしまう。メンドーサ監督にサインをもらうのはこれで3回目なんだけど、ユージン・ドミンゴさんのサインとメンドーサ監督のサインが並んでいるのって、けっこうすごいよね。 というか、目の前にインデペンデント映画の巨匠であるメンドーサ監督と、フィリピンのトップクラスの人気女優であるユージン・ドミンゴさんがずっといるって、けっこうすごい状況なんじゃないの?  ※ユージン・ドミンゴさんとブリランテ・メンドーサ監督のサイン。 【グランドマザー(Lola)】2009年 監督:ブリランテ・メンドーサ 出演:アニタ・リンダ、ルスティカ・カルピオ  9本目もブリランテ・メンドーサ監督の『グランドマザー』。2010年のアジアフォーカス・福岡国際映画祭において『ばあさん』という身も蓋もない邦題で上映された作品である。 この作品の前に観た『フォスター・チャイルド』は乳幼児が題材となった作品だったけれど、今度の『グランドマザー』は一転しておばあちゃんが題材となっている作品だ。 孫が通りすがりの男に殺害されてしまったセパ(アニタ・リンダ/Anita Linda)、孫が殺人犯として逮捕されてしまったプリン(ルスティカ・カルピオ/Rustica Carpio)。殺人事件の被害者の祖母と、加害者の祖母という、正反対の立場におかれた2人の老婆。 孫を殺害されたセパは、葬儀代にも事欠き、年金を担保にしてでも金を工面しようとしている。孫を逮捕されてしまったプリンは、なんとか孫を刑務所から出すべくセパに示談を申し入れるが、道ばたで野菜を売っている彼女には十分な示談金を用意することができない。 映画は、その2人の老婆の、切なくもしたたかな生き様を、淡々と描いていく。 さきほどの『フォスター・チャイルド』もよかったけれど、この『グランドマザー』もよかった。人生を凝縮したかのような、ふたりのおばあちゃんのしわだらけの表情のアップが、実に素晴らしいのだ。孫のために、生きていくために、時として嘘をつき、それでも尊厳を失わない姿! 時には高齢であるがゆえの失敗もあるし、思い通りにいかない辛さもある。でも、それを乗り越えていく強さ! いやあ、素晴らしい。 メンドーサ監督、妙にテーマ性を前面に出した作品よりも、こうしたさりげない作品の方がいいんじゃないの、とか思ってしまった。ま、それはあくまでも僕の映画の好みの問題なのだけれど。  今回も上映終了後のQ&Aがあったのだけれど、なにせ映画が終ったのが夜の11時。さすがにQ&Aにつきあっていたら帰れなくなってしまうので、泣く泣く映画が終るなり劇場を飛び出して帰路につき、かくして今回のフィリピン映画の特集上映はなんとも中途半端な感じで終了することとなったのでした。

|