黒帯恋慕

東京文藝社

昭和30年8月25日発行

昭和30年に刊行された武術小説である。主人公は弘道館四天王のひとり、志津新三郎。彼は弘道館柔道を代表し、古流柔術の最後の牙城ともいうべき不遷流の浦上石舟と雌雄を決することになっていた。弘道館と不遷流とは、かつて一度だけ闘ったことがあった。その試合で石舟の弟は弘道館に敗れ、割腹して果てた。その血を吸った帯を締めて、復讐を誓う石舟。志津は、不遷流との闘いに勝ったただひとりの男、弘道館を抜けてヤクザの用心棒に身を落としている千石庫之助を京都に訪ね、不遷流の必殺技、足搦みの謎を探ろうとする。だが、庫之助から情報を得ることはできず、不遷流の道場に探りにいった友人は大けがを負わされてしまう。

はたして、志津は不遷流との闘いに勝利を得ることができるのであろうか。

というわけで、富田常雄の『姿三四郎』を彷彿とさせる物語である。そして、予想以上に面白い小説であった。波乱万丈の物語でありながら、けっこうリアルなのだ。富田常雄の場合、御都合主義の偶然を平気で何度も何度も繰り返したりするのだが、この小説にはそのような傾向はいっさいない。また、安易なストーリー展開にもっていくという傾向もない。なかなかに完成度の高い娯楽小説なのである。

また、描写力も優れている。闘いのシーンに見られる短いセンテンスの積み重ねなど、夢枕獏がよく使う手法の先祖と言ってもよかろう。

惜しむらくは、クライマックスの闘いがあっさりしすぎているというところか。この闘いには、もっと紙数を割いてもらいたかった。

|

|

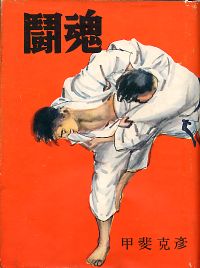

闘魂

|

桃園書房

昭和28年9月15日発行 |

|

和同出版社

昭和31年8月10日発行 |

|

桃園書房

昭和45年9月1日発行 |

ああ、すっごく面白かった。こういう小説が大好きなんだよ。こういう小説をもっともっと読みたいのだよ。

若き柔道の天才、志摩次郎。柔道の頂点をめざす彼の前に、数々のライバルたちが立ちはだかる。そのライバルたちとの切磋琢磨を通じて、快男児、志摩次郎が人間として、武道家としてまっすぐに成長していくさまを描いた武道小説だ。

名場面中の名場面を少し引用してみよう。この小説の雰囲気が伝わる文章だと思う。

「見よ、嵐、嵐、嵐、嵐、嵐、嵐、狂喜乱舞、舞い狂う白半被(しろはっぴ)、言葉にならない喚声を叫び立てる人々。犇(ひし)と抱き合って狂喜の涙にむせぶ鎮西中学生……自然のなせる演出は彼の出現の時期をかくも劇的なものにしたのである。此の名状しがたい嵐の中を、老師が経た数々の激闘の跡を秘めた年古りた稽古着に、色褪せ、破れ芯を出した黒帯をきりりと結んだ次郎が、辺りを払った凛然たる足取りで横切った。」

未来の義父であり、柔道の師でもある恩師を倒したライバルとの試合の場に、師の古い柔道着をまとった主人公、志摩次郎が登場した場面の描写である。確かに古くて大げさな文体かもしれないが、この文体が実に効果的にクライマックスを盛り上げてくれるのである。

ああ、夢枕獏に、ひとつの物語を1冊で終わらせる才能があれば、こうした物語をもっともっと読むことができるであろうに。

|

|

黒帯嵐

和同出版社

昭和31年2月29日発行

表題作は映画化もされており、たまたま入手した脚本を読んだこともあったので、てっきり長編なのだと思っていたのだけれど、実は80ページ程度の短篇なのでした。前任者が謎の死を遂げた九州の道場に、後任者として派遣されてきた秋葉兆一郎。彼を迎え撃つは、志殿兵介という狂犬のような武道家であった。 表題作は映画化もされており、たまたま入手した脚本を読んだこともあったので、てっきり長編なのだと思っていたのだけれど、実は80ページ程度の短篇なのでした。前任者が謎の死を遂げた九州の道場に、後任者として派遣されてきた秋葉兆一郎。彼を迎え撃つは、志殿兵介という狂犬のような武道家であった。

この志殿兵介という男のキャラクターが凄い。本当に狂犬のような男なのだ。自分の邪魔と思えば、雇い主ですら簡単に殺してしまうようなキャラクターなのである。対する主人公は明朗系のさわやか武道者といういつものパターン。

けっこうシンプルな設定の物語で、志殿兵介のキャラクターだけがギラギラと異彩を放っている。映画の脚本では犯人探しというミステリ的要素を付け加えているのだけれど、原作の方はそのあたりもストレートでミステリ的要素はほとんどない。

続いて収録されているのが「怒涛」という作品。主人公の次郎は、学生柔道の名門とされる大学の柔道部に所属するが、その柔道部で最も強いと言われて居るのが次 郎の兄だった。だが、学内にいるライバルに、彼の兄は勝つわけにはいかない理由があった。それゆえに悶々たる日々を過ごし、ついには彼の兄は柔道部を除名となってしまう。そして、全日本学生柔道選手権大会が近づいてくるのだが、その大会に、誰も知らなかったとてつもなく強い男が出てくるのだった。男の名は新井雄二郎。除名となった兄の代わりに大会に出る次郎はかろうじて勝ち進み、その雄二郎と対戦することになるのだが…。 郎の兄だった。だが、学内にいるライバルに、彼の兄は勝つわけにはいかない理由があった。それゆえに悶々たる日々を過ごし、ついには彼の兄は柔道部を除名となってしまう。そして、全日本学生柔道選手権大会が近づいてくるのだが、その大会に、誰も知らなかったとてつもなく強い男が出てくるのだった。男の名は新井雄二郎。除名となった兄の代わりに大会に出る次郎はかろうじて勝ち進み、その雄二郎と対戦することになるのだが…。

甲斐克彦、またやってくれました。なんと、クライマックスのいちばんおいしいところを、実にさらりと受け流してしまっているのである。なんで毎度毎度、いちばんおいしい場面をあっさりと書き流してしまうのかなあ。

以上が第1部で、続いて第2部が始まる。第1部で決勝戦を闘った次郎と雄二郎とがふたたびあいまみえることとなるのだが…って、闘う前に第2部が終わって第3部に突入。わざわざ第2部と第3部とを分けるまでもないだろうに。

そして、第3部でようやく次郎と雄二郎とが闘うかと思うと、ある事情で次郎は試合に出ることができず、雄二郎が不戦勝で優勝してしまう。そして本当に雌雄を決することになるのは、その次の全国大会のことであった。今度こそは、甲斐克彦もきっちりと試合の様子を迫力ある筆使いで描いていく。これですよ、これ。これが読みたかったのですよ。

|

水沢松竹「実演と映画の

2本立」の広告。昔はこ

うやって、映画館でスト

リップと松竹映画の2本

立て興業なんてのをやっ

ていたのですね。 |

そして、最後に収録されているのが「飛竜の門」という作品。これは松竹で1955年に映画化されているが、映画のストーリーを調べてみると、小説とはまるっきり違っているみたい。主人公の名前は一緒なんだけどね。

生ける伝説ともいうべき柔道家、三谷寛。彼が故郷で出会ったのは、柔道の天才ともいうべき若者であった。三谷は若者、信夫振一郎に東京に出てきたらぜひとも自分のところに尋ねるように声をかける。

やがて振一郎は東京に出てくるのだが、三谷の弟子であるものの、三谷を倒して自分が柔道界に君臨することをもくろんでいる皆川大作という男に玄関払いをくらってしまう。仕方なく、たまたま救った老人の世話になりながら、あちこちの道場を訪ねて指導を乞う日々を始める。やがて柔道日本一を決める大会が近づき、振一郎もその大会に出場することになるのだが、そこで彼の前に立ちふさがったのが皆川大作だった。はたして、試合の行方は…?

これまた面白い。なんと、皆川大作という男はテロリストと組んで三谷の暗殺を企むなどという展開までが用意されていたりするのである。

甲斐克彦、ユーモラスな明朗柔道小説もいいが、こうした純粋な柔道小説も実にうまい。この作家が小説を書き続けなかったというのは、実に残念なことだ。

|

|

黒帯と五人娘

和同出版社

昭和31年4月30日発行

表題作は“古小路花子”という奇妙な名前の柔道家を主人公とした明朗青春小説。名前は“花子”でも、れっきとした男性である。 表題作は“古小路花子”という奇妙な名前の柔道家を主人公とした明朗青春小説。名前は“花子”でも、れっきとした男性である。

「十一人も男の子だけ生まれたんで今度は是非とも女の子を、と思っていた矢先に、又々僕です。親父の奴、すっかりヤケになって花子とつけちゃったんだそうで、全くいや全くです」

で、この花子さんの設定が笑ってしまう。希代の健忘症で、大事な柔道着はすぐに置き忘れてしまう、駅弁を買いに列車を降りればそのまま用事を忘れて列車に戻り損ねてしまう、というキャラクター。

それでも柔道の達人なのだけれど、その宿敵のライバルとなるのが同じ名字を持つ“古小路公夫”。試合中に相手を殺してしまった過去ゆえに“人喰虎”と呼ばれてはいるが、そのことに苦しみ続けてきた柔道家だ。そして、その古小路公夫の血のつながらぬ妹、康子に花子は惚れてしまい、康子も花子に想いを寄せるのであるが、公夫は康子を自分の嫁にするつもりでいたので、はからずも恋のライバルともなってしまう。

これだけならば「黒帯と一人娘」なのだけれど、ここに花子を一方的に追いかけまわす自称押しかけ女房の下宿屋の娘、愛子が加わり、友人の妹の和子、柔道の試合で命を落とした仲間の幼い妹の菊子が登場し「黒帯と四人娘」となる。そして5人目が、女ばかりが生まれるというので父親がヤケになって男の名前をつけてしまったという太郎という名前の婦人警官。

かくして柔道の試合やプロレスとの異種格闘技戦をはさみながらの、恋の鞘当てが繰り広げられるという明朗編。

2話目の「生きていた禁兵」は、明朗のかけらもないシリアスな武術小説。

九州の片田舎に暮らす禁兵と兇作。ふたりは兄弟のように仲のよい間柄であったが、乙美という少女をめぐってやがてはぶつからねばならない運命であった。その運命の日に気付かぬふりをして日々を過ごしてきた3人であったが、そこに西郷隆盛のための募兵係が現れ、ふたりの若者に目をつける。ふたりは勝負で勝った方が乙美と結婚して村に残り、負けた方が戦場に赴くことを決め、川原で雌雄を決することにするのだが、禁兵はわざと勝負に負け、村を去る。

そのあとで禁兵が体験したのは、地獄のような戦場であった。人が虫けらのように殺されていく。百姓出身の郷軍は、味方の兵士からも虫けらのように扱われ、殺されていく。やがて禁兵は軍を抜け出し、日本一強い男、日本一の武芸者になるために東京に向かう。

一方、村に残った兇作は、すぐに結婚するつもりでいた乙美がなにかと理由をつけて祝言を引き伸ばすことから、乙美が本当に想っているのは禁兵であると知り、荒んでいく。たちの悪い者たちをまわりに集め、村の顔役として君臨していき、ついには無理矢理乙美との婚礼をとり行おうとする。それから逃げ出そうとする乙美が偶然から出会ったのが、日本で一番強い男を倒し、自分こそが日本一になるのだと公言する武道家、正宗連太郎。連太郎は乙美を追う兇作を冷酷に叩きのめし、東京に向かう。

そして、いくつもの武術道場を巻き込んで、禁兵と連太郎の宿命の時が迫るのであった。

いままで甲斐克彦は明朗小説の書き手というイメージが強かっただけに、この作品には驚いた。とりわけ前半部は、娯楽小説というよりも純文学的なアプローチが感じられる作品なのである。

また、正宗連太郎というキャラクターの造形の見事さにも目を瞠らされる。勝負にあたっては冷酷非情であるのだが、妙にひょうひょうとしたキャラクターなのだ。昨今のライトノベルなどのキャラクター小説では珍しくもない設定かもしれないが、昭和31年発行の貸本小説でこういうキャラクターが登場してくるとは思ってもみなかった。

3話目は「血」。これまた純文学的な香りのする作品である。

両親の自殺で身内を失った瑛子は、父の郷里の親戚の家に身を寄せることになるのだが、そこは鉄道駅から延々とバスでゆられ、さらに断崖絶壁の道を馬車で行かねばならないような山奥の村であった。

その村で瑛子を迎えたのは、がさつな邦夫と、都会で医学を学び無医村の郷里に帰ってきて医院を開いている繊細な治夫の兄弟であった。慣れぬ環境に瑛子は呆然とするが、村に赤痢が発生し、治夫の手伝いをすることになる。そして、赤痢との戦いを通じて兄、邦夫の意外な一面を知ることになるのだが…。

一応、兄の邦夫が柔道の達人という設定ではあるが、これは決して武道小説ではない。辺鄙な村を襲う病魔との戦いを縦糸に、兄弟愛を織り込んだ純文学的小説なのだ。

ところで、この作品の中でかなりきつい方言が効果的に使われているのだけれど、これは九州方面の方言なのだろうか。「生きていた禁兵」でも九州の方言が使われていたので、著者の甲斐克彦氏は九州の出身なのかもしれない。

そして、最後の4話目が「玄海」。

廓を舞台に、ある日フラリと現れて板前として働き出した謎の男「玄海さん」をめぐる物語。やたらと品がよくて二枚目で、そのうえ生真面目という性格ゆえ、廓の芸妓たちの人気を集めるのだけれど、何を考えているのかコツコツと働くばかり。

玄海の働く料理屋の娘、杏子も玄海に想いを寄せるのだけれど、いっこうになびかない玄海に我慢がならず、柔道四段の知り合い、甲子(かね)を玄海にぶつけようとたくらむ。ところが、その甲子が杏子にいいところを見せようと町で暴れた場面に居合わせた有名な柔道の達人の姿を見るなり、なぜか玄海は大慌てで逃げ出してしまう。何か玄海には秘密が隠されているようなのだが…。

やがて玄海は杏子のために、甲子と決闘することになるのだが、いかにも弱そうな優男の玄海に勝てるはずもない。だが、玄海はひょうひょうと決闘の直前まで包丁を握って仕事をこなし、時間になると「お女将さん、ちょっと出てきます」と声をかけて決闘に向かうのだった。はたして、決闘のゆくえは? そして玄海さんの秘密とは?

こう書くと武術小説っぽく見えるかもしれないが、実は武術の部分はそれほど重要ではなくって、本質はユーモア小説に近い明朗小説といったところだろう。

甲斐克彦の小説は、ほとんどの作品に柔道が登場するので武術小説と思いかねないのだけれど、実は試合の場面はどの作品を読んでも実にさらっと流していて、それほど克明に試合の様子が描かれていたりはしない。それよりも、主人公たちをめぐる青春群像をユーモアをまじえて描くことに主眼がおかれていたりする。表題作の「黒帯と五人娘」などは、その典型的な作品だろう。

そして、「生きていた禁兵」「血」といった方言を駆使したシリアスな作品も書くのだということには驚かされた。

いずれにせよ、どの作品も貸本小説としては完成度が高く、リーダビリティは非常に高い。こういった作品が、世の中にはきっと、まだまだ埋もれているのだろう。

|

|

花の馬鹿

東京文藝社

昭和32年2月25日発行

サブタイトルが「新闘魂」。そう、快男児、志摩次郎が活躍する『闘魂』の続編なのだ。 サブタイトルが「新闘魂」。そう、快男児、志摩次郎が活躍する『闘魂』の続編なのだ。

おのれの未熟さを悟り、修業のために放浪の旅に出ている志摩次郎。その旅先で黒帯黒兵衛を名乗る志摩の前に、沖縄出身の空手使いたちが立ちふさがる。かつて天才の名をほしいままにした柔道家、関彦太の弟子たちだった(そして、関彦太の弟の関雄太こそが志摩のライバルなのだ)。さらには、喧嘩買兵衛を名乗る謎の人物までが現れ、なにやら雲行きがあやしくなってくる…という「起の章 春嵐」。

志摩が旅から戻って三年後。志摩はすでに学生柔道界の頂点に立っていた。そして、近づく全日本学生戦のための練習に明け暮れていたのだが、柔道使節として支那大陸を行脚していた関雄太もその大会には出場することになっていた。はたして、勝利を得るのはどちらかのか。一方、沖縄から関勇太の兄、関彦太も上京してくる。そのあまりの強さに、圧倒される志摩だが…という「承の章 青嵐」。

死闘を通じて関勇太との友情を得た志摩だったが、今度は弟を倒された関彦太が志摩の前に立ちふさがる。あまりにも強すぎる関彦太。だが、彼に叩きのめされた愚連隊の連中が恨みをはらすために拳銃を懐に関彦太の命を狙う。それを知った志摩は、彦太を救うために死闘の場へと駆けつけるのだが…という「転の章 朝嵐」。

志摩の前に新たなるライバルが現れる。青葉漾彦。まさに柔道の天才であった。練習らしい練習をせずとも、音楽を聞いただけでその音楽を新しい技に変えることすらできるという、とてつもない才能を持った男だった。京都に住む志摩の婚約者の気持ちが、この青葉に傾きかけていると知り、あわてて京都に向かう志摩。一方、京都の町では謎の辻投げ魔が跳梁し、さらには志摩の名を騙る狂気の剣士が志摩の命を狙うのだった。やがて、全日本東西対抗柔道大会の日が近づいてくる。東西三十名ずつの柔道家が勝ち抜きを競うこの大会において、青葉と志摩はいやでも激突することになるのだが。はたして、勝利をものにするのは柔道の天才青葉か、それとも柔道馬鹿志摩か…という「結の章 夕嵐」。

大長編である。面白い面白い。しかも、章ごとに話が完結するかと思いきや、けっこう章にまたがるエピソードがあったり、緊迫の場面で次の章に移ったりと、この手の大衆小説には珍しい構成となっていたりする。やはり、甲斐克彦、ただ者ではない。単なる貸本小説作家と侮れないテクニックの持ち主なのである。

ただし、どうしても納得いかないのだけれど、クライマックスの一番おいしいところをなぜか書かないのだ。『黒帯恋慕』でもクライマックスがあっさりしすぎていて拍子抜けしたのだけれど、本作でもわざととしか思えない省略の仕方なのである。おお、どうなるのだ、と思っていると、さっとかわされて、えっ?などと思っているうちに終わってしまうのである。うーむ、なぜだ?

|

|

黒帯とじゃじゃ馬

和同出版社

昭和31年6月20日発行

表題作の他に「破廉恥街」「激流」「火竜」「三代の鬼」を収録。 表題作の他に「破廉恥街」「激流」「火竜」「三代の鬼」を収録。

表題作「黒帯とじゃじゃ馬」は、タイトルだけは明朗柔道小説なのだけれど、実際はこれまでに読んできた甲斐克彦のイメージを覆すサスペンス小説であった。タイトルからは予想もつかない、殺伐たる空気のみなぎる明朗さのかけらもない小説だったのだ。

犯罪に支配された地方都市。柔道五段の好漢、葉山達彦が親戚の家に遊びに来る場面から物語は幕を開ける。その家に住む従妹の景子は、達彦の婚約者であった。

街に着くなり、達彦は戦争で行方不明となった従兄の桂介にそっくりの男に出会う。拳銃の名手であった桂介は、景子のかつての婚約者でもあった。

冬と名乗る桂介そっくりの男は、街にある怪しげなバーで殺人を依頼される。依頼主は、陽子という淫婦に翻弄されている男で、陽子に対する献身を証明するために、生命保険の受取人を陽子にして、自分を殺してくれと依頼してきたのであった。

一方、その密談が行われているバーの前の路地では、達彦と景子が地元のヤクザたちに絡まれていた。ふりかかる火の粉を得意の柔道で片端から蹴散らす達彦。だが、ヤクザのボスがふところから取り出したピストルによって、絶体絶命の危機に。

そのピストルが火を吹かんとする瞬間、バーのスイングドアが微かに開き、銃声が轟いた! 何者かの加勢によって、ヤクザの持つピストルが弾き飛ばされたのだった!

バーで拳銃の曲射ちのショーに出ている盲目の少女ナミ。ナミを慕う浮浪児のゴロ。ヒロポン中毒の老いたガンマン八木。武道界の異端者にして巡査部長の南郷陣平。個性的なキャラクターが幾人も入り乱れて、それぞれの運命が複雑に交錯し、第一の殺人、第二の殺人が立て続けに発生する。そして、やがて殺人の街の背後に潜む巨大な犯罪が明らかになった時、謎の男、冬の正体もついに明らかになるのだった。

140ページほどの中編小説にしては実に内容がてんこ盛りで、さすがに物語の展開も荒っぽい。しかし、それでいて甲斐克彦という小説家、けっこうサスペンスの盛り上げ方がうまいのだ。

拳銃の曲射ちショーが行われているバーの描写と、その外でヤクザたちと闘う達彦の描写とが、短いカットバックで交互に描かれ、ついにはそのふたつの描写がひとつになるところなど、実に映画的で見事なのだ。

「破廉恥街」は「黒帯とじゃじゃ馬」同様、犯罪に支配された街を舞台にしたサスペンス小説。

法の手の及ばぬ無法地帯と化した街。街の入り口には銃器を平然と扱う店があり、新たに派遣されて来た警官は、その店に銃を預けなければ街に入ることもできない。銃を持ったまま街に入れば、決して生きて出ることはできないからだ。

その街にふらりと迷い込んで住み着くようになった兄妹がいた。妹の美和は医者であるために、医者のいないその街で歓迎された。兄はその街の顔役だった兄弟に決闘を申し込み、丸腰のまま拳銃を手にした兄弟に勝った日から不死人と呼ばれるようになった。

その街に迷い込んだ若き警察官がいた。地獄巡りの果てに彼が出会ったのは、警察を目の敵にする少女、痛めつけられた彼を救う女医の美和、そして外の世界で犯罪を犯し街に逃げ込んで来た三人組。

そして、三人組の一人と不死人との過去の因縁が明らかになるとき、無法の街に銃弾が飛び交うのだった。

これまたかなり荒っぽい作品であるのだが、西部劇風の無法の街の描写が雰囲気たっぷりで悪くはないのだ。

「激流」は、脱走した殺人犯と、彼を山奥まで追いつめてつかまえた刑事の、山から町までの移動を描いた短編小説。24ページしかない短い作品ではあるのだが、ひたすら人のいい刑事と、彼の人のよさに極悪になりきれない殺人犯の描写がなかなか達者で読ませる。

これまた、明朗柔道小説の書き手という甲斐克彦のイメージからは思いもよらない作品だ。

「火竜」は、柔道小説を書く「私」を主人公にした奇妙な味の幻想小説。

犯罪の横行する地方都市に来た小心者の「私」は、知人と飲んだ酒に酔って気が大きくなって、夜の町にひとりで飲みに出るのだが、そこで火竜という渾名の昔の知人に遭遇する。彼が語る「私」の妻に関するとんでもない話ははたして本当なのだろうか。いや、そもそも「私」は本当にあの町で火竜に出会ったのだろうか? 翌日のクラス会で会った級友たちは、犯罪を犯した火竜はとうの昔に警察に追い詰められて自害したと語るのだが、その時火竜と一緒にいた芸者ははたして「私」の妻なのだろうか?

これまた、甲斐克彦のイメージを一新する作品だ。

「三代の鬼」は、勝つことだけに価値を認める柔道の鬼三代の物語。たとえ相手が師匠であろうと、兄弟子であろうと、強い方が偉く、勝つためにはいかなる手段をとろうともかまわないという、まるで夢枕獏の小説に出てくるような鬼の物語だ。

物語の中心となるのは、二代目の鬼の牛山辰彦。一代目の鬼は牛山の師であるのだが、弟子である牛山に負けることだけは我慢がならずに、勝負の前に道場に火を放って自害を遂げてしまう。

この鬼の牛山が講道館で勝ち続けるさまを、小説はひたすら描いていく。その異様な迫力。やはりここにも明朗さはかけらもなく、悽愴な闘いだけが描かれていく。

そして、やがて牛山に続く三代目の鬼が登場し、牛山に迫っていくのだ。

なんという小説であろうか。ただただ柔道の鬼が闘うさまを描いていくばかりなのである。

そして、講道館の猛者たちがかたはしから実名で出てくるというのも、いささか異様だ。他の登場人物が実名であるなら、主人公の牛山辰彦は実在の柔道家、牛島辰熊に他ならないわけで、いいのか、こんな小説を書いてしまって。どこからもクレームはつかなかったのか? なんとも不思議な作品なのだ。 |

|

黒帯嵐

1953年11月3日公開

|

製作所 |

大映株式会社京都撮影所 |

| 原作 |

甲斐克彦

(読切読物倶楽部連載) |

| 脚本 |

八尋不二 |

| 監督 |

加戸 敏 |

| 製作意図 |

親友怪死の謎を解くべく単身九州に乗込んだ一好漢の活躍を廻って、柔道映画の男性味と探偵的興味を十分に盛上げた作品を作りたい |

甲斐克彦原作の映画『黒帯嵐』の脚本である。なんと、ガリ板印刷である。コピーなどない時代の脚本は、こうやってガリを切って、謄写版で印刷してたんだよなあ。

講道館ならぬ練道館延岡支部の野々原二段が何者かに殺害される。支部の後任として延岡に赴く秋葉三段。親友の怪死の謎を探ろうとする彼の前に立ちふさがる、天神真楊流の天才児、志殿兵介。そして、その志殿兵介と結託する地元の大物、浜大盡一味。はたして、野々原二段を殺害したのは何者か? そして、雌雄を決せんとする秋葉三段と志殿兵介との死闘の行方は!

というわけで、若干のミステリー的要素もあるかのように思えるかもしれないが、実は犯人は意外でもなんでもなく、そのあたりを期待してはいけない。ここはやはり、ストレートな武術映画の脚本として楽しむべきであろう。そして、充分に楽しめるのだ。セリフとセリフを繋ぐ卜書きの部分がけっこう丁寧に書いてあるので、セリフの多い小説を読んでいる程度の違和感しかない。けっこう面白く読めてしまうのだ。

|

大映第一回総天然色映画『地獄門』のパンフレットの表4に掲載された広告

広告文には、こんな文章が。

「探偵映画のスリルを追って展開する柔道映画の痛快さ! 謎が、戀が、遺恨が、決鬪が−−嵐を呼んで、怒涛と飛び散る!」

「雷鳴狂風の巖頭に血の雨降るか、死の断崖に兇惡柔術の殺人鬼と対決するは、戀と友情に命を賭けた義憤の快男兒!」

出演者は以下の通り。

三田隆/伏見和子/藤間紫/伊沢一郎/小柴幹治/杉山昌三九/原聖四郎/渡辺篤/千田是也/葛木香一/光岡龍三郎/横山文彦/玉置一惠/小松みどり |

|

|

映画化作品リスト

「街の小天狗」 大映東京 1952.12.04

「闘魂」 松竹京都 1953.03.05

「薔薇と拳銃」 新生プロ 1953.09.22

「黒帯嵐」 大映京都 1953.11.03

「飛竜の門」 松竹大船 1955.03.08

|

|

国立国会図書館に所蔵されている蔵書

「黒帯恋慕」 東京文芸社 1955

「黒帯嵐」 和同出版社 1956

「黒帯と五人娘」 和同出版社 1956

「闘魂」 和同出版社 1956

「花の馬鹿」 東京文芸社 1957

「闘魂」 桃園書房 1970

「人物陸大物語」 光人社 1988.4

「廃墟の昭和から」 光人社 1989.3

「真珠湾のサムライ淵田美津雄」 光人社 1996.4

「武人の大義」 光人社 1998.4 |

|