![]()

| トップページへ | 大丈夫日記 | 過去の日記へ |

2015.10.31(土)

▼青木公園で3人で2時間テニス。3人なので、試合はやらずに、きっちり基礎練習をやる。

▼2時間だけでは物足りなかったので、午後はテニススクールのお楽しみテニス大会に参加。

S野さんという僕よりも年配なのにやたらと元気な男性とペアを組むが、なんとなんとぼっこぼこに負け続けて1勝5敗。やっぱり、睡眠不足のせいだろうか?

2015.10.30(金)

▼テニススクールのレッスン。

高校生の時に全国大会まで行ったという若者が振り替えでやってきて、それにつられてみんなしてパワーテニスに走ってしまう。基本的にパワーテニスの好きな乱暴者の揃っているクラスではあるんだけどね。

さすがに、若者のパワーテニスにはかなわないぞ。

▼イベント関連の仕事があって、幕張メッセあたりに行っていた娘が、仕事のあとで会社のお偉いさんたちに拉致されて飲み会に連れて行かれ、そこでワインをガンガンに飲まされて酔っ払い、西船橋で終電をなくしたと連絡が入る。

なんで西船橋? 酔っ払って電車を間違えたのか?

本人はマンガ喫茶で夜明かしすると言っているのだけれど、嫁さんと車で迎えに行くことにする。

が、慣れない道に迷いながらようやく西船橋に到着して娘の携帯に電話を入れても、どうやら酔っ払って爆睡しているらしく、ぜんぜん携帯に出ない。おいおい。

マンガ喫茶の店名を聞いてあったので、嫁さんが探しに車を降りる。交番で場所を聞き、なんとか店まで辿り着き、苦労の末にようやく娘を見つけ出し、車まで連れ帰る。とりあえず、ひと安心。

そこからとって返して、家に辿り着いたのが3時半。後部座席で寝込んでいた娘を起こすと、寝ぼけていた娘がなんと言ったか!?

「すみません。領収書いただけますか」

おいっ! おれはタクシーの運転手か?

▼映画祭等でバタバタしていて日記に書くのを忘れていたのだけれど、数日前に新しいパソコンが届いていた。

いままでずっとWINDOWX XP搭載のタワーPCを使っていたのだけれど、さすがにXPを使い続けるわけにはいかず、WINDOWS10搭載のノートPCを購入したのである。

税別本体価格69,800円のノートPCなのだけれど、オフィスを入れて、メモリーを増設することで税込み106,704円となってしまった。

ただし、ノートPC単体で使うのではなく、大画面モニター、コードレスキーボードを使う予定にしているので、まだまだ揃えなければならないものがたくさんある。最終的にお金がいくら出ていくのか、あまり考えたくないぞ。

2015.10.29(木)

▼さすがに、映画祭による連日の深夜帰宅で疲れがたまってきて、壮絶な眠気に襲われながらも、今日も六本木に向かう。

今日は、インド映画の『OK Darling』。フィリピンインデペンデント映画の連打を乗り越えて、ようやく辿り着いた純粋娯楽映画だ。もし、そこで睡魔に襲われたりしようものなら、あまりにも悲しいぞ。

ゲーム業界で働くためにムンバイにやってきたアーディ。ふとしたことで知り合った女性建築家のターラーと仲良くなるが、「結婚なんてまっぴら」ということで意見が一致して結婚を前提とせずに一緒に暮らすこととなる。

しかし、保守的なアーディの兄にばれるわけにはいかずに四苦八苦し、資産家でもあるターラーの母にばれてまた四苦八苦することとなる。

一方、最初は反対していた大家夫妻の奥さんが初期のアルツハイマーを発症しており、そのために事件が起きたりもする。

そして、ターラーは念願がかなって建築の勉強をするためにパリで行けることになるのだが、アーディは仕事が認められてアメリカに行くことになってしまう。次第に相手に惹かれる気持ちが強くなっていって、別れ難くなってきた二人なのだけれど…。

正直、性に関しては非常に保守的と思っていたインド映画が、こういう恋愛を描くとは思っていなかった。とっても明るい天真爛漫な『同棲時代』といったところか。

そして、ターラーを演じたニティヤー・メーナンという女優さんが実に素晴らしい。表情が豊かで、とっても活き活きとしていて、もう見ているだけで楽しくなってしまうのだ。

監督は『ロージャー』『ボンベイ』とうのマニラトナム。今回は、このマニラトナム監督の作品ということでとりわけ期待が高かったのだけれど、意外とシンプルな恋愛映画だったので、ちょっとびっくりした。もっと、大きなテーマをこめた映画なのかと、多少身構えていたのだ。

でも、さすがはマニラトナム監督だけあって、演出はおみごと。まったくだれるシーンがありません。若い世代の恋愛観を題材としながらも、年輩の夫婦の愛情をきっちりと描いている。

そして、A・R・ラフマーンが担当した音楽がまた素晴らしく、ミュージカルシーンがとっても楽しかったりするのだ。

▼これでようやく僕の東京国際映画祭は終了。

今回は、フィリピン映画の特集上映があったために、かなり無理をしてスケジュールを組んだのだけれど、いろいろとサインをもらえたり、フィリピンの映画人と接することもできたので、とっても楽しかった。

できれば、もう少し幅広いジャンルのフィリピン映画をもってきてくれたら、もっと嬉しかったのだけど。

それにしても、疲れたぞ。

▼高齢の母親が自宅の階段を昇るのが大変になってきたので、手すりをつけることになった。

そこで、嫁さんがケアマネージャーさんに相談したら、速攻で業者を連れてきて、サイズとかをはかっていき、見積もりを出してくれることになったのだという。はやっ!

実は、テニススクールの知人にインテリアの専門家がおり、そちらに相談してみようとか思っていたのだけどね(階段の手すりなんて、やらないのかもしれないけど)。

見積もりが出てきても、それが適正かどうかなんて、素人にはぜんぜん分からないんだけ、とりあえず20万までだったら1割負担で済むらしい。

▼東直己『消えた少年』ハヤカワ文庫JAを読了。

『探偵はバーにいる』に始まるススキノ探偵シリーズの第3弾。

男子中学生が惨殺体で発見され、一緒にいたはずの少年が行方不明になってしまう。その行方不明になった少年とかかわりのあった〈俺〉は、美人の担任教師からも頼まれて、少年の行方を探すことになるのだが。

相変わらずぐいぐいと読まされるのだけれど、今回の敵はもう最強としかいいようがない。あまりにも最強すぎて、ほとんどギャグとなっている。よく主人公、こんな凄い敵を相手にして死ななかったよな。

いやあ、面白い面白い。いままで読んでなくてごめんなさい。もっと読んでいきます。

2015.10.28(水)

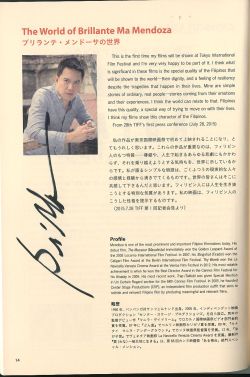

▼東京国際映画祭8本目に観たのは、ブリランテ・メンドーサ監督の『フォスター・チャイルド』。

様々な事情で親が育てることのできない乳幼児の面倒を見ている基金から、里親が見つかるまで子どもをひきとって育てる仕事をしているテルマ(チェリー・パイ・ピカチェ)。子どもにとって、施設の中で大勢の子どもと一緒に育てられるよりも、一般の家庭の中で愛情をもって育てられることの方が大切なのだ。もっとも、仕事とはいっても、そのことで得られる収入などたいしたものではない。その仕事の持つ意義に価値を認めていなければ、とてもできるような仕事ではないのだ。

テルマは、夫のダド、2人の息子とともに、ジョンジョンという男の子を3年間育ててきたのだが、とうとうジョンジョンを引き取るアメリカ人の里親が見つかり、彼を引き渡さなければならない日がやってくる。映画は、その最後の1日を、静かに、優しいまなざしで描いていく。

もちろん、赤ん坊の時から3年間育ててきたのだから、情が移る。夫のダドも、2人の息子も、朝から不機嫌だ。テルマだけが、いつもと同じようにジョンジョンの面倒を見ている。そして、事情を把握していないジョンジョンも、いつもと同じように家族に甘えている。

ああ、もう、この設定だけで切なくなってくる。

ここまで、『罠(わな)〜被災地に生きる』『汝が子宮』『サービス』と3本のメンドーサ監督の作品を観てきて、自分には合わないなという印象を持っていたのだけれど、この『フォスター・チャイルド』はよかった。すんなりと感情移入できる作品だったのだ。

思えば、いままで観てきた3本は、登場人物の気持ちがいまいち分からなかったり、共感できなかったりして、それが自分には合わないと思う原因になっていたように思う。その点、この『フォスター・チャイルド』には、子を育てたことのある者なら誰でもスムーズに感情移入してしまえるだろう。もちろん、子育ての経験がなくても、感情移入の容易な題材であろう。

そして、ジョンジョンと別れた後で、それまでずっと自分を抑えてきたテルマが号泣する場面で、映画はいっきに熱量を上げる。予定調和ともいうべき場面なのだけれど、それゆえにストレートに観客のハートにテルマの哀しみが突き刺さってくる。

映画のあとに、例によってQ&Aがあり、舞台に登場したのがすでにお馴染みとなったブリランテ・メンドーサ監督と、なんとゲスト予定になかったユージン・ドミンゴ! 里親にジョンジョンを引き合わせるためにやってくる基金の職員、ビアンカを演じていたのが、『浄化槽の貴婦人』『ある理髪師の物語』のユージン・ドミンゴだったのである。

いやあ、これは嬉しい驚きだった。なにしろ、僕が観てきたフィリピン映画の中には、ユージン・ドミンゴの出ている作品が山のようにあり、『キミー・ドーラシリーズ』とか、『Who's that girl?』とか、大好きな作品がたくさんあるのだ。

進行役の石坂健治氏が「ユージン・ドミンゴさん、たいへんお忙しい方なのに、急遽来日してくださいました」と紹介すると、「ぜんぜん忙しくなんかないのよ」と笑いながら答えたりして、映画で見るのと変わらない、とっても明るくサービス精神の豊かな方のようだった。最初の挨拶でも「8年も前の作品で、自分にとってほぼ初めてのインディペンデント映画でした。あの頃は自分も若かったなあって思いながら観てましたけど、でも、いまの方がきれいでしょ?」と、サービス満点のトークを披露してくれる。

これはもう、質問しないわけにはいきません。

「ユージン・ドミンゴさんというと、フィリピンではものすごくたくさんの映画に出ていて、とりわけキミー・ドーラのようなコメディ作品に多く出ていらっしゃって、そういうイメージの強い方だと思います。正直、メンドーサ監督の作品に出るというイメージはまったくなく、メンドーサ監督の作品に出ているということにたいへん違和感があるというか、ちょっとびっくりしてしまいました。監督としては敢えてそういうイメージがある女優さんとしてドミンゴさんを起用したのでしょうか。あるいは、この作品の撮られた8年前には、まだそういうイメージの固まっていない女優さんだったのでしょうか?」

監督の答えはというと、「最初から、この役には彼女を想定していました。この映画はご覧になっていただきましたように、非常にシリアスな題材を扱っています。ですから、コメディを得意とする彼女に出てもらうことで、作品に明るさ、軽さを加えられるのではないかと考えました」というようなものだった。

で、それをひきとってユージン・ドミンゴが話し出したのだけれど、この人、どんだけサービス精神が豊富なんだか、とにかく観客を楽しませようとしてしゃべるしゃべる。完全に会場はドミンゴさんのかもしだす楽しい雰囲気に包まれてしまう。

「最初にこの作品に出ないかと声がかかったとき、ものすごくびっくりしたわよ。この当時、テレビでコメディのレギュラー番組を持っていたりして、とてもメンドーサ監督の作品に声がかかるとは思ってなかったし。主演のチェリー・パイ・ピカチェからも「自分も出演するから」って声をかけられたりしたわ。でも、いちばんびっくりしたのは、ギャラがものすごく安かったってことね」

「とにかく、この作品に出てたくさんのことを学んだわ。冒頭、トライシクル(客を乗せるためのサイドカーのついたバイク)から降りて、細い路地の奥にどんどん歩いて行く長い長いワンショットの映像があるんだけど、あ、そうそう、あのトライシクルの運転手をしていたのは、いまじゃトップスターのココ・マーティンなのよ。こんな大スターになるってあの時知っていれば…って、もう遅いわよね。で、あの細い路地をどんどん歩いて行くシーンって、ずっと背中が映ってるわけじゃない。顔で演技ができないのよ。背中とか全身で演技しないといけないの。もう、私に取ってはチャレンジよね。監督からは、顔が映るのが大切なんじゃなくって、メッセージを伝えることが大切なんだって言われたけど」

「私はどうしても観客を楽しませようと思って、ついついサービス精神を発揮したくなっちゃうんだけど、監督から「観客を楽しませる必要はぜんぜんない。映画の中の役になりきって、その役を演じていてくれればいいんだ」って言われてね。とにかく勉強になったわ。そうそう、『浄化槽の貴婦人』では、この作品のセルフパロディも演じているのよ」

ってな感じでしゃべるしゃべる。通訳さんの翻訳を待ちきれずに会場に笑いがわき上がったりしてしまう。

このインタビュー、録音しておいてテープ起こししたくなるほど楽しかった。

ちなみに、自分が何か質問したいという時には、Q&Aが始まるなり速攻で勢いよく手を上げるためか、たいてい最初の質問に選ばれている。他にも質問したい人がたくさんいる時にはちょっと申し訳ない気もするけれど、フィリピンのこと、フィリピン映画のことを多少は知った上で質問しているので、何も知らない人よりも喜んでもらえる質問ができているのではないかと少しは自負していたりもする。

Q&Aの司会を担当している石坂さんは、インデペンデント映画サイドからの質問が主となっているので、娯楽映画サイドからの質問を僕がすることで、多少なりとも補完することになっていないかな…なんて思ったりもするのだけれど、どうなんだろう。

それにしても、フィリピン映画のQ&Aがあるたびに、毎度毎度真っ先に質問しているので、変に目立ったりしないか、ちょっとは気をつけないと。

この僕の質問が最初で、続いて質問した人が「いくつか知りたいことがあるのですが、この映画で描かれているような里親制度って、フィリピンではどのくらいの認知度があるのでしょうか。それから、この映画を観たフィリピンの人たちの反応はどのようなものでしたでしょうか。それから…」って、ひとりで5〜6個の質問をして、なんとそれだけでQ&Aが終わってしまう。

「たくさんの人の質問を受けたいので、映画の感想は短めに、質問はひとりひとつ」というのが、いつも石坂さんがQ&Aの最初で提示しているルールなのだけれど、この時にはそれを言っていなかったんだよなあ。他にも手を上げている人はいたので、いつもなら質問の途中で「質問はひとりひとつにしてください」って注意していたのに。

Q&Aが終わったところで、会場の外でユージン・ドミンゴさんが出てくるのを待っていてサインをいただく。

その時に「キミー・ドーラのパート4は作らないのですか?」と聞くと、「やめてよ。もう十分よ」って、笑いながら答えてくれた。ま、ちょっと気持ちは分かるかな。

そして、「ウェン・V・デラマス監督の『 Who's that girl?』が大好きなんです」と言ったのだけれど、これがぜんぜん伝わらない。なんで? だって、いくら発音が悪くても、『Who's that girl?』ぐらい伝わるでしょ。それに、ウェン・V・デラマスって人名もセットで伝えているのに、ウェン・V・デラマスも伝わらない。なんでなんで?

ようやく監督の名前が伝わって「ああ、ウェン・デラマス!」って返ってきたのだけれど、「V」を入れちゃいけないの? そして、ついに最後まで伝わらなかった『Who's that girl?』。「『浄化槽の貴婦人』?」とか聞き返されちゃったけど、ウェン・デラマス監督のコメディだって言っているのに。あなたの出演した大傑作コメディだというのに。

あまりにも出演映画の本数が多くすぎて、覚えていられないとか? そりゃ、ないよね。

会場の外ですみっこに腰掛けていると、いつまでもいつまでも目の前にメンドーサ監督とユージン・ドミンゴさんが仲間たちと立ち話を続けているので、ついでにメンドーサ監督のサインももらってしまう。メンドーサ監督にサインをもらうのはこれで3回目なんだけど、ユージン・ドミンゴさんのサインとメンドーサ監督のサインが並んでいるのって、けっこうすごいよね。

というか、目の前にインデペンデント映画の巨匠であるメンドーサ監督と、フィリピンのトップクラスの人気女優であるユージン・ドミンゴさんがずっといるって、けっこうすごい状況なんじゃないの?

▼東京国際映画祭9本目もブリランテ・メンドーサ監督の『グランドマザー』。さきほどの『フォスター・チャイルド』は乳幼児が題材となった作品だったけれど、今度の『グランドマザー』は一転しておばあちゃんが題材となっている作品だ。

孫が通りすがりの男に殺害されてしまったセパ(Anita Linda)、孫が殺人犯として逮捕されてしまったプリン(Rustica Carpio)。殺人事件の被害者の祖母と、加害者の祖母という、正反対の立場におかれた2人の老婆。

孫を殺害されたセパは、葬儀代にも事欠き、年金を担保にしてでも金を工面しようとしている。孫を逮捕されてしまったプリンは、なんとか孫を刑務所から出すべくセパに示談を申し入れるが、道ばたで野菜を売っている彼女には十分な示談金を用意することができない。

映画は、その2人の老婆の、切なくもしたたかな生き様を、淡々と描いていく。

さきほどの『フォスター・チャイルド』もよかったけれど、この『グランドマザー』もよかった。人生を凝縮したかのような、ふたりのおばあちゃんのしわだらけの表情のアップが、実に素晴らしいのだ。孫のために、生きていくために、時として嘘をつき、それでも尊厳を失わない姿! 時には高齢であるがゆえの失敗もあるし、思い通りにいかない辛さもある。でも、それを乗り越えていく強さ! いやあ、素晴らしい。

メンドーサ監督、テーマ性を前面に出した作品よりも、こうしたさりげない作品の方がいいんじゃないの、とか思ってしまった。

今回も上映終了後のQ&Aがあったのだけれど、なにせ映画が終ったのが夜の11時。さすがにQ&Aにつきあっていたら帰れなくなってしまうので、泣く泣く映画が終るなり劇場を飛び出して帰路についたのでした。

2015.10.27(火)

▼23日の日記に書くのを忘れていたことがあった。出社する途中、ちょっと奇妙なことがあったのだ。

2015.10.26(月)

▼午前中は会社で仕事をして、午後から東京国際映画祭。

2015.10.25(日)

▼朝から近所の病院で腰のリハビリを受ける。

すっかり体のねじれも解消されたし、痛みもおさまったので、おそらくあと1回でいいでしょうと言われる。めでたし、めでたし。

で、今日はこれから外出して、東京国際映画祭で映画を3本見るのだった。そんなことやって大丈夫なのか、おれの腰?

▼というわけで、東京国際映画祭3本目もフィリピン映画、ブリランテ・メンドーサ監督、ノラ・オノール主演の『汝が子宮(THY WOMB)』。

映画は、出産シーンのドアップという、非常にショッキングな映像で始まる。子宮口がメキメキと押し広げられて、そこから赤ん坊の頭が出てきて、最後に全身がヌルリと出てくるまでを、全部はっきりと見せられてしまうのである。これ、インパクトありすぎ。僕をはじめとして、生まれて初めて見たという観客がほとんどじゃないのか。

舞台となるのは、フィリピンの最南端にある島で、シャレハ(ノラ・オノール/Nora Aunor)とバガス・アン(ベンボル・ロコ/Bembol Roco)の夫婦は、ふだんは漁で生計をたてているが、助産婦としての仕事もしている。しかし、治安の悪い地域で、日常のように銃声が響き、漁に出ても銃器を持ったグループに襲われ、生活は楽ではなかった。

お互いを慈しみ、仲良く暮らしている夫婦なのだが、子どもを産むことのできないシャレハは、夫のために第2夫人をとって子どもを産んでもらいたいと考えている。そのため、知人に適当な女性がいないか紹介を頼んでいるのだが、提示される持参金が高く、なかなか話はまとまらない。

ようやく、なんとか折り合いのつきそうな条件の若い娘が見つかり、シャレハとバガス・アンはあちこちから金を借り、ボートのエンジンも売って持参金を用意するが、紹介された若く美しい娘は、バガス・アンに「子どもが産まれたら、今の妻とは別れてくれ」と条件を出してくるのだった。

フィリピンは国民の約90%がカソリックの国であるのだけれど、南部地方にはイスラム教徒が多く住んでいる。そのため、ミンダナオ島などでは長い間、宗教的な対立が続き、モロ・イスラム解放戦線によるテロと、軍部による殺戮とが繰り返されていたりする。そのあたりは、マリルー・ディアス=アバヤ監督の『光、新たに(Bagong Buwan)』などでも、詳しく描かれている。

本作の舞台もイスラム教を信心する人たちの暮らす島であるのだが、比較的宗教的な対立の少ない、治安のよいエリアではあるらしい(頻繁に銃声が響き、そのたびに軍隊が駆けずり回ってはいてもだ)。映画は、マニラあたりとはまったく異なる、その島のイスラム教文化、風習を丹念に描いていく。それは、フィリピンに暮らすほとんどの人にとっても、まったく知られていない文化であり、まるで異国としか思えない光景なのだろう。そもそも、第2夫人を娶るという時点で、異国そのものなのだけれど。

その、イスラムの異なる文化をたいへん興味深く見ていたのだけれど、この映画はその興味が持続しえないほど長く感じられてしまう。実際には105分とのことなのだけれど、3時間ぐらいあったように感じてしまった。要するに、この手の映画が自分にはむいていないってことなんだろうけれど。

ちなみに、冒頭の出産シーンがショッキングであったのだけれど、最後にももう一度出産シーンがあり、疲れたところに追い打ちをかけられてしまう。なにもそんなにあからさまにスクリーンに映し出してくれなくてもいいのに。

それと、もう1箇所、かなりショッキングなシーンがある。結婚式のお祝いのために、生きている牛を解体する場面があるのだ。四つ脚を縛り付けて横倒しにした牛を押さえつけて、喉をかききり、首を切断するのである。通常の映画であれば、「本作の中では動物を虐待してはおりません」とクレジットするだろうに、この映画ではそんな遠慮などかけらほどもないのである。

僕らは生きている動物を殺してそれを食べて生きているのだから、それをなかったかのようにして暮らしているのは偽善もいいところなのだけれど、いざ解体する場面を目の当たりにするというのは、けっこうショッキングなものだ。

上映後のQ&Aが終わったところで、女優のルビー・ルイス(Ruby Ruiz)さんをつかまえてサインをいただき、その時に「このあと、『キッド・クラフ』を見ます」と伝えたのだけれど、最初はピンとこなかったらしくキョトンとしていた。パッキャオの名前を出してようやく分かってくれて、「ほんの少しだけれど、私も出てるの」と言ってくれる。はいはい、知ってますよ。知っているから『キッド・クラフ』の話をふったのですから。

さらに、ウェン・V・デラマス監督の『Girl boy bakla tomboy』も観ていると言うと大喜びしてくれて、さらに「ウェン・V・デラマス監督の作品、大好きなんですよ」と伝えると、一緒にいた若いスタッフにツーショット写真を撮らせて名前を聞かれ、「デラマス監督にこの写真を届けて、日本でヨシダというあなたのファンに会ったって伝えるわ」と言ってくれたのでした。おおっ、それってもしかするととっても嬉しいぞ。

※左側がルビー・ルイスさんのサインで、右側がブリランテ・メンドーサ監督のサイン

▼東京国際映画祭4本目もフィリピン映画だ。ポール・ソリアーノ(Paul Soriano)監督の『キッド・クラフ〜少年パッキャオ(Kid Kulafu)』。フィリピンが世界に誇るプロボクサー、マニー・パッキャオの半世紀を描いた娯楽映画だ。なんと、今回の東京国際映画祭で上映される10本のフィリピン映画の中で、たった1本の娯楽映画なのである。

実は、すでにDVDで観ている作品で、そのレポートもアップ済みなので、ストーリー紹介などはそちらをご覧いただきたい。

http://homepage2.nifty.com/GARAKUTA/denei/philippines/philippines36.htm

でも、すでに観ているとはいっても、日本語字幕の入っていないDVDだったので、日本語字幕付きで、しかも映画館のスクリーンで観るとなると、この作品の面白さがいちだんとひきたつ。

ボクシングを題材にした映画に駄作はないと思っているのだけれど、その試合シーンの迫力は、テレビ画面で観るのと、映画館のスクリーンで観たのとでは、まるっきり違っている。やっぱり、映画は映画館だよなあ。

そして、あらためて観てみると、名優セサール・モンタノ(Cesar Montano)がこの作品を引き締めているのがよく分かる。あと、パッキャオの母親を演じていたアレッサンドラ・デ・ロッシ(Alessandra de Rossi)が、実にいい女だなあと、しみじみと思ってしまう。

上映終了後のQ&Aで「この作品の企画は、パッキャオ対メイウェザーの試合が決まってから動き出したものなのでしょうか? フィリピンで公開されたのがメイウェザー戦の約2週間前だったので、もしそうだとすると、ものすごくスケジュール的に厳しい撮影だったということになるのですが?」と、気になっていた点を質問する。

実は、昨年の12月にはほとんど仕上がっていたそうで、メイウェザーと試合をするなどということはまったく知らずに撮られた映画なのでした。ただし、メイウェザー戦が決まったことで配給会社が試合の2週間前に公開すると決めたために、最後の仕上げはけっこう急かされたし、プロモーションも大変だったということだった。

ちなみに、その質問の前振りとして、監督に「人気女優のトニ・ゴンザガさんとのご結婚、おめでとうございます。次回はぜひ奥さまと一緒に日本にいらしてください」などと付け加えたりもしてしまったのでした。

そして、当然のように今回もポール・ソリアーノ監督のサインをいただいたのでした。

その時に「次回はぜひ、トニ・ゴンザガさんの出ている映画を持ってきてください。もちろん、監督はあなたで」などと口走ってしまう。

※ポール・ソリアーノ監督のサイン

※ポール・ソリアーノ監督のサイン

▼東京国際映画5本目もフィリピン映画。ブリランテ・メンドーサ監督の『サービス(Serbis)』。

ゲイのハッテン場となっている下町のポルノ専門館を舞台に、その映画館を運営する一族の1日を描く、なんとも猥雑な空気に満ち満ちた作品だ。ストーリーはあるようなないような、事件もおこるようなおこらないような、そんな微妙な内容で、とにかく映画館でのこまごまとした出来事を、若干のユーモラスな描写を交えながら描いていく。

舞台となった映画館がとにかく素晴らしい。マニラの下町に実際にあった映画館で、2階席まである大きな劇場だ(と思っていたのだけれど、いま検索して調べてみると舞台はパンパンガ州のアンヘレスであるらしい)。1階にはチケット売り場があり、スナック売り場があり、食堂も併設されている。館内にはいたるところに扇情的なポスターが貼られ、なんともノスタルジーを誘う。映写室にあるのは旧式の映写機が1台。フィルムを手動で巻き戻すための機器などもあり、足元にはフィルムの入ったブリキの缶が並んでいる。

館内の構造は複雑に入り組んでいて、階段を昇ったり降りたりを繰り返すと、一族の暮らすスペースもあったりする。

カメラはその映画館の中をはてしもなく移動を繰り返し、ほとんど映画館から外には出ようとしない。映画館の外の喧噪は常に聞こえているのだけれど、ほとんどが劇場内だけで完結する物語なのだ。

むかし、マニラの下町、パコという町の似たような映画館に入ったことがあった。輸入物のB級アクション映画の2本立てをやっていたのだけれど、館内は満席で、2階の後ろの方で立ち見で映画を観た。場末感の漂う映画館だったけれど、大きな劇場ではあった。

いまではフィリピンもシネコン全盛となり、舞台となった映画館も取り壊されて、そこにはいまマクドナルドがあるのだという。きっと、僕の入った映画館もとっくのとうに取り壊されていることだろう。

映画館のロビーには、つねにゲイの若者たちがたむろしていて、ふざけあっている。そして、薄汚れた場内ではゲイの若者たちが客引きをしていて、その場でフェラチオをしたり、アナルセックスまで提供していたりする。

あるいは、映写室でも、家族の個室でも、セックスが繰り広げられていたりする。

そういう映画なのだ。

で、日本ではこうした場面で局部にボカシが入っているのだけれど、当然ながらオリジナルではボカシなど入っていないとのこと。となると、自分にとっては正直、かなり辟易とした映像となっていただろう。『汝が子宮』の感想でも書いたけれど、なにもそこまであからさまに映さなくてもいいだろうと思うのだ。

ちなみに、いまでは人気スターとなっているココ・マーティン(Coco Martin)が一族のひとりとして出演している。ガールフレンドを妊娠させてしまい、彼女から映画館の主である叔母に早く話をしてくれと泣きつかれているが、それを延び延びにして、彼女とのセックスに逃げ込んだりしているという役どころ。

いまのココ・マーティンからは想像もつかない役だが、彼にとってこの作品に出たという過去は、メンドーサ作品に出たという勲章となっているのか、あるいは局部までさらけ出した暗黒史となっているのか、いったいどちらなのだろう?

ちなみに作品そのものは2008年の作品なのだけれど、舞台となっている時代がいつなのかはよく分からなかった。全体のノスタルジックな雰囲気から、おそらくは1990年代だろうとは思うのだけれど。

2015.10.24(土)

▼昼過ぎに家を出て、神保町の神田古本まつりを覗きに行く。

すごい人混みで舗道に並んだ棚を覗いてまわるだけでいい加減疲れてしまう。

手ぶらは避けたいところなので、途中の棚でとりあえず1冊購入。

『綾さん』小沢昭一(新しい芸能研究室/初版)300円

著者サイン入りでこの値段なら文句なしでしょう。

店番をしていた古書いろどりの彩古さんを発見して挨拶。いつもの古本仲間も入れ代わり立ち代わり来ているようだ。

@ワンダーの店の外の棚でひっかかってしまう。SFやミステリーが半額になっているのだ。思わず、あれもこれも買いたくなってしまうのだけれど、自分がどれを持っていてどれを持っていないのか、まったく判断がつかない。

買ったのはこんなところ。

d『バッファロー・ボックス』フランク・グルーバー(ハヤカワポケミス/初版)648円

d『おとしまえをつけろ』ジョゼ・ジョバンニ(ハヤカワポケミス/初版)216円

d『ひとり狼』ジョゼ・ジョバンニ(ポケミス/再版)216円

『気ちがいピエロ』ジョゼ・ジョバンニ(ハヤカワポケミス/再版)216円

『丹下左膳 乾雲坤竜の巻(上)』林不忘(講談社文庫大衆文学館/初版帯)162円

『丹下左膳 乾雲坤竜の巻(下)』林不忘(講談社文庫大衆文学館/初版帯)162円

『バッファロー・ボックス』は持っていたのかあ。じゃあ、持っていないのは『走れ盗人』の方か? いや、『笑うきつね』はどうだ? なんとなんと、蔵書リストをチェックしてみたら『走れ盗人』も『笑うきつね』も持ってなくて、『バッファロー・ボックス』だけはしっかりと持っているではないか。なんで、わざわざその1冊をダブルかね。

そして、無性にジョゼ・ジョバンニが読みたくなって3冊買ったのだけれど、『おとしまえをつけろ』と『ひとり狼』はダブリでした。ま、安かったからいいんだけどさ。『おとしまえをつけろ』も『ひとり狼』も掘り出せるところにあるわけじゃないし。

▼神保町から六本木にまわって六本木ヒルズの東京国際映画祭へ。地下鉄のダイヤが乱れていて、あやうく時間に遅れそうになってあせる。

▼1本目はブリランテ・メンドーサ監督のフィリピン映画『罠(Taklub)』。

フィリピン映画界を代表する大女優のノーラ・オノールが出演している作品で、6000人を超える死者の出たヨランダ台風の被災地を舞台にした作品。同じく自然災害による悲惨な体験を経てきた日本人として、大いなる共感を持って作品を見た。

が、正直、自分的にはいまいちな作品だった。いちばんひっかかってしまったのは、登場人物がよく把握できなかったという点。ストーリーもあるようなないような作品だし。

上映終了後に監督、俳優、プロデューサーというゲストを招いてのQ&Aがあったが、さすがは国際的に評価の高い監督だけに質問する人は多く、珍しく僕が手をあげるまでもなかった。

中に「あの場面の意味は?」という質問があり、それに対し監督は「解釈は観客に任せたい」と回答していたけれど、ま、そう答えるよな。聞きたい気持ちもよく分かるんだけど、それを聞いちゃったら「あなたの映画は作り手の意図がちゃんと伝わってないよ」と言っているようなものだからなあ。

終了後、劇場の外で待ち構えて、ブリランテ・メンドーサ監督のサインと、主演俳優のひとりアーロン・リベラのサインをもらう。

※左がブリランテ・メンドーサ監督のサインで、右がアーロン・リベラさんのサイン。

▼2本目もフィリピン映画で、ポール・サンタ・アナ監督の『バロットの大地(Balut Country)』。

まったく期待していなかったのだけれど、これがけっこうよかった。アヒル農家を題材とした作品で、題材の面白さもあって飽きさせなかった。

映画終了後のQ&Aで、題材となったバロット(孵化寸前のアヒルの卵をゆでたもの)について質問したところ、監督とプロデューサーの話が予想外に盛り上がってしまって、途中で進行役の石坂氏から「バロットの話はそのくらいにして映画の話をしましょう」と止められてしまう。

Q&Aのあとも、劇場の外で監督、プロデューサーとしばらく立ち話で盛り上がる。

「監督があえて描かなかった部分ですが、その後のことがいろいろと気になります。主人公は恋人とその後どうなるのだろうかとか、あの農場はこれからどうなっていくのだろうとか」

監督にそう伝えると、「続編でそれを作りましょうか」と冗談を言いながら、「それこそ、あなたが主人公に感情移入して見てくれたからです。ありがとう」と喜ばれてしまった。

プロデューサーのクリスマ・ファハルドさんは、ジョエル・ラマンガン監督の作品もプロデュースしたことがあるというので、「ジョエル・ラマンガンの映画、大好きなんですよ」と伝えると、「どの作品ですか?」と聞かれてしまうが、作品のタイトルが思い出せない。とっさに思い出せたのは『シャシャ・ザトゥーナ(ZsaZsa Zaturnnah Ze Moveeh)』なんだけど、それはちょっと恥ずかしいし。正直に「タイトルを思い出せないんです」と伝えると、「ラマンガン監督、作品がたくさんありますから、仕方ないですよ」と言いつつ、監督とふたりで「"Mano Po"かしら」とタガログ語の会話をしているので、思わずタガログ語で「"Mano Po"じゃないです」と会話に割って入ってしまう。

この変な日本人に喜んでくれたのか、月曜日に上映される『インビジブル』のプロモーション用の資料をもらってしまう。『インビジブル』もファハルドさんのプロデュース作品なのだけれど、監督しているのはファハルドさんのダンナさんなのだ。

※ポール・サンタ・アナ監督のサイン

※ポール・サンタ・アナ監督のサイン

2015.10.23(金)

▼テニススクールのレッスン。

久しぶりに思いっ切りボールを打ってみた。よし、腰は大丈夫だ。

2015.10.22(木)

▼誉田哲也『武士道ジェネレーション』文芸春秋を読了。

『武士道シックスティーン』に始まる「武士道シリーズ」の完結編(たぶん)。というか、3部作で完結だと思っていたので、さらにもう1冊出てきたというのは、嬉しい驚きだった。

前3作が高校の部活を中心とする物語であったのに対し、本作は大学を卒業したその後の話がメインとなる。早苗は剣道をやめて結婚し、香織は閉鎖の危機に陥った桐谷道場を支えるべく師範代としての活動を始める。

2人のキャラが従来のままなので、相変わらずのやりとりをニヤニヤしながら読んでしまうのだけれど、驚くべきは香織が桐谷道場を引き継ぐために始める特訓だ。なんと、なんでもありの剣道! 剣道のバーリトゥード。スポーツ剣道じゃなくって、本来の剣術が持っていたどんな手を使ってでも相手を倒すということを目的とした格闘技なのだ! まさか、この小説で、そんな展開が待ち受けていようとは。

そして、その練習なり戦いの描写が、まるで夢枕獏の格闘技小説を読んでいるかのように、実にリアルなのだ。すげえ! びっくりだ。

ただ、一点、どうしてもひっかかってしまったのが、著者の歴史観。なんで、わざわざ自虐史観なんてものをここで持ち出すかなあ。早苗を通して「南京大虐殺はなかった」「日本はまったく悪くなく、アメリカがすべて悪かった」みたいなことを主張していることは、どうしても受け入れがたい。ここで共感できないために、なんとなく作品との間に距離が生じてきてしまったではないか。

2015.10.20(火)

▼フィリピン映画『ザ・アブノーマル(The Road)』を観る。

3部構成になっていて、まずは「パート1:2008年」から物語は始まる。

エリート警官であるルイス(TJ Trinidad)が表彰される冒頭の場面で、10年前に双子の姉妹が行方不明になっている事件があることが明らかにされる。

一転して、なぜか封印されていた裏道に車で入り込んだ3人のティーンエイジャー、エラ(Barbie Forteza)、ジャニーン(Lexi Fernandez)、ブライアン(Derrick Monasterio)が体験する恐怖が描かれる。

木々に囲まれた夜の一本道を、いくら走ってもどこにも行き着かず、運転手の乗っていない車に何度も追い抜かれるという不気味な展開が、何とも魅力的だ。

エラの父親の通報によってルイス率いる警官隊が駆けつけるが、そこで見つかったのはジャニーンとブライアンの遺体と、だいぶ前に炎上したとおぼしき車の中の古い遺体だった。だが、エラだけは行方が分からず、捜査が続けられる。

続いて、「パート2:1998年」。

双子の姉妹、ララ(Rhian Ramos)とジョイ(Louise de los Reyes)の乗った車がオーバーヒートを起こしてしまい、通りかかった若者(Alden Richards)に助けを求める。が、2人はその若者に森の奥にある家に監禁され、妹のジョイはあっさり撲殺されてしまう。ララはなんとか逃亡をはかるが、追ってきた若者の車に引きずり込まれ、頭からビニール袋をかぶせられた状態で車が道をはずれて木に激突炎上。車内に取り残されたララは悲惨な死を遂げてしまう。

そして「パート3:1988年」。

森の奥にある家で、少年(Renz Valerio)は異様に厳格な母親(Carmina Villaroel)によって過剰に抑圧された暮らしをしていた。ある時、洗濯に雇った若い娘(Ynna Asistio)が少年と仲良くしようとしたことに怒り狂い、少年の母は娘を殺害してしまう。

そのあげく、その母親は夫とは別に男を作り、家庭を捨てて家を出て行こうとする。気弱でくちごたえもできなかった夫(Marvin Agustin)は、とうとう妻を殺害してしまうのだが、少年には常に彼を抑圧してきた存在である母親の姿がいつまでも見え、いないはずの母親に叱られ、いないはずの母親に罰せられ続ける。それを見ていた父親は、耐えきれずにとうとう首を吊って自害してしまう。

かくして、常軌を逸した母親に育てられた少年が、そのトラウマから犯罪を犯していたことが明らかになり、そして物語は2008年に戻り、行方不明だったエラが救い出されることで、意外な犯人、成長した少年の正体が明かされる。

だが、その犯人の逃走中の車の中に、かつて殺害した亡霊が現れ、ついには恐怖の連鎖に終止符が打たれることになるのだった。

というわけで、ホラーと思わせておいて実はサスペンスだったんだよと言いながらも、実はスーパーナチュラルな要素のたっぷりと入ったホラー映画だったという作品。パート3に出てくる母親の設定は、ちょっと『キャリー』を思い出させる。

監督は『ホスピタル・オブ・ザ・デッド 〜閉ざされた病院〜』のヤム・ララナス。『ホスピタル・オブ・ザ・デッド』よりははるかにデキがいいにしても、やはりB級ホラーの域を出る作品ではない。

ただ、この手の映画のお約束で、被害者となる女の子たちが、みんなそれぞれ、それなりに可愛かったりするのが嬉しい。特に洗濯娘が可愛かったかな(Ynna Asistioって、どう発音すればいいのだろう)。なので、ストーリー紹介にはあとで検索したりできるように、ほとんど無意味にキャストの名前を詳細に入れておいてみました。

なお、邦題やパッケージ写真からは、もっとエロっぽい作品を想像するかもしれないけれど、エロ要素は皆無でありました。

![ザ・アブノーマル [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51VWHXnwsWL._SL160_.jpg)

2015.10.19(月)

▼松岡環監修・編『インド映画完全ガイド』世界文化社を読了。

2015.10.18(日)

▼近所の総合病院で3回目のリハビリを受ける。![風暴 ファイヤー・ストーム [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61ImACr-p1L._SL160_.jpg)

2015.10.17(土)

▼『インド映画完全ガイド』を読んでいたら無性にインド映画が観たくなり、『スタンリーのお弁当箱』を観る。本当は、もっときらびやかないかにもなインド映画が観たかったのだけれど、近所のレンタルショップにはあまり揃っていないんだよね。![スタンリーのお弁当箱 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/518yNrmdOWL._SL160_.jpg)

2015.10.16(金)

▼今朝から『インド映画完全ガイド』を読み出しているのだけれど、取り急ぎ指摘しておきたいことが1点。![女神は二度微笑む [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51z63IXN-tL._SL160_.jpg)

| 11/23(祭) | 9:40 | 華麗上班族 | 祭日なので都合がいいのだけれどQ&Aがない |

| 18:00 | 最愛の子(Q&A) | これは確定 | |

| 11/24(火) | 21:15 | 人質交換 | 時間帯は都合がいいが、Q&Aがない |

| 11/26(木) | 18:20 | 華麗上班族(Q&A) | 仕事を終えてから間に合うのか |

| 11/27(金) | 10:50 | 人質交換(Q&A) | 午前半休か? |

| 18:20 | 念念(Q&A) | 仕事が終ってから間に合うのか? | |

| 11/29(日) | 17:00 | 念念 | 日曜日なので都合がいいのだけれどQ&Aがない |

2015.10.15(木)

▼誉田哲也『ケモノの城』双葉社を読了。 |

|

2015.10.13(火)

▼北上次郎『勝手に文庫解説』集英社文庫を読了。 |

2015.10.12(月)

▼腰痛がいつになく長引いているので、念のためにMRI検査を受けてきた。

結果、内臓的な疾患が原因ということはなさそうで、やはり椎間板が原因だろうとのこと。

MRI検査の結果では、完全に潰れてしまっている椎間板をはさむ上下の骨がかなり傷んでいるのが明らかで、「これは痛いでしょうね」と言われてしまう。椎間板がクッションの役目を果たしていないので、その上下の骨がゴリゴリぶつかって傷んでいるらしい。

しばらくは、痛み止めを飲みながら、リハビリを続けてくださいとのこと。今週末ぐらいから、テニスに復帰したいと思っているのだけれど、はたしてどうなんだろう。

▼娘がしばらく前から、「ワンダーコアを買いたいから金を出せ」とうるさかった。長野に住むお兄ちゃんがワンダーコアを買ってお腹の贅肉がなくなったのに衝撃を受けてしまったらしい。

「なんでお前が欲しいものを買うのに、父ちゃんが金を出さねばならんのだ?」

「買えば父ちゃんだって使うだろ。それに、娘がスマートになれば、父親として嬉しいだろ!」

「いや、別に」

「ママだって、きっとものすごくスマートになるぞ。嬉しいだろ」

「いや、別に。いまのままでかまわん」

などというやりとりがずっと続いていたのだけれど、強制的に5000円を奪い取られてしまう。

ところが、ネットで調べるとケーズデンキのネット販売が最安値なので、近くのケーズデンキの店頭をチェックしてきてくれと頼まれてしまう。お前は、どこまで図々しいヤツなんだ。

でも、MRI検査を終えると時間が空いてしまったので、横浜に遊びに行く娘を駅まで送っていったついでにケーズデンキを覗きに行ってみる。

ありませんでした。WEB販売のみなのかな。

ところが、ついでに覗いたシマホにケーズデンキと同じ値段で並んでいるではありませんか。

さっそく娘にメールで知らせると「買ってくれえ」と返事が来る。

で、買ってかえろうと思ったのだけれど、財布の中を覗いたら、娘に5000円奪い取られたのでお金が足りないではありませんか。買えねえよ!

▼嫁さんと一緒にイオンモール川口前川へお買い物に出る。

そこで、ちょいとスポーツオーソリティに寄ってワンダーコアをチェックしてみると、なんだ、ここも同じ値段じゃん。もしかすると、どこも同じ値段なんじゃないのか?

でも、スポーツオーソリティだったらメール会員割引が使えるので、ほんのちょっと他よりも安く買えることになるので、結局、ここでワンダーコアを買って帰ることにする。

▼ついでにブックオフ川口飯塚店を覗きに行き、嫁さんがあれこれごっそりと本を買い込む。

こちらは特に欲しい本はないなあ…と思っていたのだけれど、ふとビデオのコーナーを覗いてみると、古い香港映画のVHSソフトがごっそりと並んでいるではありませんか。どれも250円。

うーん、どうしよう。DVDになっていない作品がほとんどのような気がするぞ。だけど、だからといってまた観るとも思えないぞ。うーむ…。

結局、リンゴ・ラム監督、ダニー・リー主演の『聖戦』と、ジョニー・トゥ監督、ジョイ・ウォン主演の『城市特警』の2本を買ってしまう。

もっと買ってもいいような、買わなくてもいいような、すっごく微妙な気持ちだなあ。

▼フィリピンの熱烈な映画マニアから「国辱的な映画」とまでこき下ろされたエンテン・カビソテシリーズの第4弾『Enteng Kabisote 4: Okay ka fairy ko... The beginning of the legend (2007)

』を観る(タイトルが長いぞ!)。

もともとは「Okay ka, fairy ko! (1991)」というテレビシリーズとして続いていたものなのだけれど、テレビシリーズが終了したあと、映画のシリーズとして引き継がれたものだ。妖精の国の王女フェイと結婚したごくごく普通の人間のエンテン・カビソテを主人公としたもので、要するにフィリピン版「奥様は魔女」と言えよう。

今回は、何者かが送りつけてきた「時の鏡」を通り抜けて、エンテン(ヴィク・ソト/Vic Sotto)と娘が過去の世界に飛びこみ、そこで建国の父、ホセ・リサールに出会う冒険から物語が始まる。警官隊に追われて、命からがら現代に逃げ戻る2人。

この冒頭から、てっきりホセ・リサールの絡んだ物語が展開されるのかと思いきや、ぜんぜんそんなことはなく、エンテンは家族とともに母親の住む海辺の村へと遊びに行く。オープニングとはまったく関係のない展開となるのだ(このあたりのいい加減さが、魅力でもあり、酷評される要因でもあるのだけれど)。

その海辺の村で、エンテンたちはアスワング(フィリピンのホラー映画に頻繁に登場する、古くからフィリピンに伝わる化け物)の群れに襲われるが、フェイ(クリスティン・ヘルモーサ/Kristine Hermosa)の魔法とエンテンの活躍でなんとかアスワングたちを退治する。が、このエピソードもまったくその後の展開には絡まない。

一方、前作ではそんな設定はまったくなかったのに、いつの間にか刑事になっていた息子のベノク(オヨ・ボーイ・ソト/Oyo Boy Sotto)の活躍が描かれる。異界の力を持った悪党たちとの派手な戦いが描かれていくのだけれど、これもその後の展開には絡まない。なんとも、自由きわまりない脚本なのだ。

で、ようやく本筋に突入する。「時の鏡」を抜けてやってきた魔物が、記憶を消し去ったエンテンを使って刑務所の囚人たちを脱獄させ、人間界の征服をもくろむ(のだと思う。細かいところはまったく気にせずに観ていたので、いざストーリーを説明しようとすると、けっこうとまどってしまう)。

フェイは息子のベノクと力をあわせ、エンテンを奪回するのだが、記憶を消し去られたエンテンは家族のこともわからない状態となっていた。そこで、時の魔法使いの力を借りて、エンテンをフェイと出会った頃に送り込む。

ここで、過去のテレビシリーズの映像が挿入され、シリーズのそもそもの始まりが再生されていく。そして、その映像に現在のエンテンが合成され、自分の過去を間近から眺めることとなる。

いやあ、ヴィク・ソト、若いぞお。おおっ、当初、フェイを演じていたのは『あの日の約束(PANGAKO NG KAHAPON)』のアリス・ディクソン(Alice Dixson)だったのね。

きっと、テレビシリーズを楽しんできた人たちは、この場面で大喜びしたんだろうなあ。

かくして、自分の過去を追体験することでめでたく記憶を取り戻したエンテンは、家族とともに魔物たちに立ち向かっていくのだった。

というような内容で、はっきりいって脚本はかなりトホホであるのだけれど、それなりにテンポよく話が転がっていくので、観ていて飽きるということはない。アスワングと戦ったり、魔物たちと戦ったりと、けっこう楽しいのだ。

しかも、その間に、ゲスト出演とおぼしきコメディアンが登場してきて、ストーリーにはまったく絡まないギャグを繰り広げてくれたりするのだ。前作でシンタロー・ゴコ・オヤミという謎のキャラクターを演じていたジョイ・デ・レオン(Joey de Leon)がまたしても奇妙なキャラクターで登場してきたりするし、アスワングとして登場してきた爺さんがカメラに向かって「ロックンロール!」と叫んでみたり、なんだかよく分からないけれど、楽しいのだ。

監督はエンテン・カビソテシリーズを1本目から担当しているベテランのトニー・Y・レイエス(Tony Y. Reyes)。

2015.10.11(日)

▼近くの病院でリハビリの2回目。

先週より多少は痛みがおさまってきてはいるものの、まだ鈍痛が腰の奥深くに居座っている。

▼インド映画『女神は二度微笑む』を観る。

ロンドンでIT関係の仕事をしているインド人の夫婦。夫が仕事でインドに行ったまま行方不明となり、その夫を探すために身重の妻、ヴィディヤがインドへとやってくる。

ヴィディヤは警察の助けを借りて夫を探すのだが、泊まっていたはずのホテルにも、仕事をしていたはずの会社にも、夫の記録はいっさい残っていなかった。それどころか、出入国記録もなければ、出身校の記録にもなく、たずねた親戚もそんな男は知らないという。

やがて、テロ事件の犯人と夫が似ていることから事件に巻き込まれたのかもしれないということが分かってくる。そして、テロ事件の犯人が情報局内部とつながっており、そのことから真相に近づく者が次々と殺害されていき、その魔の手はついにはヴィディヤにも伸びてくるのだった…。

ものすごくよくできた本格的なサスペンス映画でびっくり。脚本が実によくできているのだ。真相が明らかになった瞬間、まったく予想だにしていなかった展開に度胆を抜かれてしまう。なるほど、こういう真相であれば、それまでに張り巡らされていた伏線が、すべておさまるべきところにおさまるわけだ。いやあ、びっくりしたぞ。

これは、ミステリーファンに強く強くお勧めしたい。インド映画という色眼鏡なしで、この上出来のサスペンス映画を楽しんでいただきたい。ミステリー映画の好きな人なら、きっと楽しんでもらえると確信している。

なお、インド映画というと、「どうせ歌って踊るんでしょ」と敬遠する人も多いだろうけれど、なんとなんと、この作品には歌って踊る場面がないのだ。いやはや、これまたびっくりだったぞ。

▼クリント・イーストウッド監督・主演の『ガントレット』を観る。

裁判で証言するための証人を護送するためにイーストウッドが運転する現金輸送車かなにかが、無数の銃弾をぶちこまれながら裁判所に向かう映画と認識していたのだけれど、現金輸送車ではなく長距離バスであった。そして、その場面にいたる物語もちゃんとあるのだった。どちらかというと、そこにいたる物語にこそイーストウッドらしさが詰め込まれている。それにくらべると、クライマックスの弾幕の中をバスが行進していくシーンは、思っていたよりもあっさりしていたかもしれない。

ところで、むかし、この映画のポスターがやたらと欲しかった。なぜなら、フランク・フラゼッタがこの作品のポスターを描いていたからなのだ。結果、そのポスターを手に入れたのか、手に入れられなかったのか、記憶はさだかではない。もし手に入れていたとすれば、我が家のどこかに埋もれていることになるのだけれど。

2015.10.10(土)

▼腰痛がいつになってもおさまらないので、再度整形外科を受診してくる。

おそらくは潰れている椎間板が原因であろうけれど、内臓的な疾患が原因ということもないわけではないというので、月曜日に念のためにMRI検診を受けることになる。

▼今日は、両親を連れて高崎に行く予定にしていたのだけれど、母親の具合が悪くなり、結局今日も夫婦ふたりで行くことになる。

2時前に家を出て、100分ほどで到着。3連休の初日ということで渋滞を心配したのだけれど、午後に出ることで渋滞にはいっさい遭遇しないで済んだ。

病室についた時には孫は熟睡中で、そのあと、かわるがわる抱っこしてもずっとおとなしく寝ている。

ようやく起きてもぐずることなく、ごきげんに手足を動かし続ける。とにかく元気な子で、力も強く、これからすくすく育ってくれることだろう。

人生で初のうんちもして、ママのおっぱいにもむしゃぶりつく。

1時間ぐらいで帰ろうと思っていたのだけれど、見ていてまったく飽きることがなく、ついつい長居をしてしまう。

あちょーっ!!

▼産院のすぐ近くに古本屋が2軒あり、帰る前に1軒だけ覗かせてもらう。

「みやま書店」というお店で、昔ながらの由緒正しい古本屋さんという感じの品揃えだ。とりわけ郷土史のたぐいが充実しているところに、地方の老舗の古本屋さんという風情が漂っている

買ったのはこの2冊。

ミュリエル・スパーク『ミス・ブロウディの青春』筑摩書房

グロリア・バレット『男たち』講談社ウィークエンドブックス

実は、『男たち』はすでに持っている本なのだけれど、帯&ビニールカバー付きが200円だったので、ついつい買ってしまったのだ。だけど、帰宅して確認してみたら、すでに持っている本も帯&ビニールカバー付きなのだった。ううっ、完全なダブリだぞ。

でも、ミュリエル・スパークの箱付きが300円で買えたからいいんだもんね…とか思って調べてみたら、この本、つい先月、白水社から復刊されているではありませんか! し、知らなかった。

▼藤岡インターチェンジの近くにある道の駅にちょっと寄って(でも、時間が時間だったので、農産物などのコーナーはすでに閉まっていた)、途中のサービスエリアでラーメンを食べ、家の近くの温泉に行って2日連続の長距離ドライブの疲れを癒す。

2015.10.9(金)

▼孫の誕生に備えて、今日は休みをとって家で待機。

▼DVDでインドネシア映画『サラ 守護神』を観る。

「銃撃戦にカーチェイス、最強格闘技シラット炸裂。この女、強すぎる!!」というコピーを見て、絶対にこれは自分の好みの映画であると確信していたのだけれど、なんとまあ、実に久しぶりに出会ったトホホ映画であった。

なぜトホホ映画であったかというと、カメラワークがひどすぎるのだ。カメラマンに言いたい。三脚を使え! 徹頭徹尾手持ちの撮影か? 頼むから、ほんのちょっとでいいから、その揺れ動くカメラをとめてくれ。それから、頼むからズームボタンから指をはずしてくれ。無意味にズームを繰り返さないでくれ。

それから、編集担当者にも言いたい。短いカットをだだだっと繋げば激しいアクションシーンになると思ったら大間違いだぞ。もうちょっと落ち着いた絵を見せてくれ。

というわけで、ひたすらカメラは揺れ動き、無意味なズームが多用され、落ちつきなく短いカットがつなぎあわされたアクションシーンが延々と続き、見ていてめまいがしてきてしまうのである。しかも、アクションシーンでは引きの映像がまったくないので、全体の状況がまったくわからない。銃撃戦になると、いったい誰と誰が打ち合っているのかすらわからないのだ。派手なカーチェイスの場面では、誰の乗っている車がひっくり返ったのかもわからない。

突っ込みどころ満載の脚本は許すから、映像だけなんとかしてほしかった。そしたら、きっと大喜びしていたと思うのだから。

▼14時半頃に長野の息子から「破水した。これから高崎に向かう」という連絡が入る。

しばらくするとお嫁さんのお母さんから「早くなりそう」という連絡が入り、こちらも高崎に向かうことにする。

嫁さんと車で高崎に向かう途中で男児誕生の連絡が入る。

6時過ぎに到着。病室でさっそく産まれたばかりの孫と対面。ううっ、可愛いぞお。

怖いからいやだというのに、無理矢理抱かされる。ううっ、ちっちゃいよお。首が座ってないから、怖いよお。でも、可愛いよお。

孫を抱く嫁さんのしあわせそうな表情を見て、しみじみとしあわせを感じる。嫁さんがしあわせだと、自分がこんなにも嬉しいのだということを、あらためて知った瞬間だった。

8時近くに産院をあとにする。

お嫁さんのお父さんが市役所の21階にあるレストランならこの時間でもやっていると言っていたので、市役所にまわる。コース料理のメニューが最初に出てくるようなお店で、もっとカジュアルなお店を予想していたためにまどうが、記念日なのでちょっと贅沢をする。

▼ネットで10月9日生まれの有名人を調べてみる。

ジョン・レノン、ショーン・レノン…。おいおい、親子で誕生日が一緒なのかよ。

水前寺清子、夏川りみ…。歌手、ミュージシャンが多いってことですか?

ギレルモ=デル=トロ! 来たあ!って感じ。音楽に限らず、アーティストが多いのか。

北上次郎…なるほど(笑) 妙に納得してしまったぞ。

2015.10.8(木)

▼息子から「嫁さんが入院した」と連絡あり。

出産予定日が先週の火曜日で、それをだいぶ過ぎてしまったので、今日入院してあれこれ検査をして、明日、陣痛促進剤を使う予定とのこと。

いよいよじいさんになる時がやってきた。

2015.10.7(水)

▼東直己『バーにかかってきた電話』ハヤカワ文庫JAを読了。

〈俺〉がいつも飲んでいるバーにコンドウキョウコという見知らぬ女性から電話が入り、ある男に会って「去年の八月二十一日の晩、カリタはどこにいたか」と聞いて、その時の反応を見てきて欲しいと依頼される。ついその依頼を受けてしまったのだが、その依頼を果たした帰りに〈俺〉は何者かに殺されそうになってしまう。

コンドウキョウコとは何者なのか? どうして、〈俺〉は殺されそうになったのか?

北海道のススキノを舞台としたハードボイルドの第2弾。こうまで面白いとは思わなかった。前作をはるかに上回る面白さではないか。いやあ、のめりこんで読んでしまったよ。

そして、真相が明らかになった瞬間、愕然としてしまった。そういうことだったのか! いやあ、まいりました。

▼「disk union」のシネマ館に寄って古本をチェックすると、『レスリーの時間』が150円であったので、思わず買ってしまう。150円て、いくらなんでも安すぎでしょう。

で、他に何かあるかなあと、店内を覗いていたら、なんとまあ「ワイルド・セブン」と「アストロガンガー」をカップリングしたレコードを発見。926円だったので、思わず購入。

しかし、「ワイルド・セブン」と「アストロガンガー」のカップリングって、いったいどういう発想なんだろう。

しかも、パッケージの絵が飛葉ちゃんじゃなくって、八百ってどういうこと?

2015.10.5(月)

▼『That Thing Called Tadhana』というフィリピン映画を観て、過去に観た同じ監督の作品を日記でチェックしようとしたら、なんとその2本が日記から抜け落ちていたことが判明してしまう。なんてこったい。

そこで、まずは過去に観た作品のレポートから。

▼おそらく、8月26日。フィリピン映画『Beauty in a Bottle (2014)』を観る。

広告代理店に勤務するベテランのヴィルマ(アスンタ・デ・ロッシ/Assunta de Rossi)。アンチ・エイジングのための錠剤【ビューティ・イン・ア・ボトル】を扱うプロダクトを担当したいと奮闘しているが、その地位は若い感性に脅かされていた。長年ともに苦労してきた女社長からも、自分のような仕事人間にはならず、もっと自分のための時間を大切にしないとあとで後悔することになると忠告されているのだが、どうしても仕事の第一線にいたいという思いを断ち切れないでいる。そんな彼女の思いが、商品のコンセプトに合致して、ついには【ビューティ・イン・ア・ボトル】のマーケティング担当を勝ち取ることになる。

女優のエステラ(アンジェリカ・パンガニバン/Angelica Panganiban)。太りすぎてしまったことで、シリアスな場面で観客から笑いがもれるようになるが、そのストレスから爆食いに走るような日々を過ごしていた。ところが、ひょんなことから【ビューティ・イン・ア・ボトル】のCMに起用され、ダイエットせざるを得ない立場に置かれてしまう。その結果、「もうデブには戻りたくない」という説得力のあるCMのセリフが話題となり、【ビューティ・イン・ア・ボトル】に注目が集まることに。

美人の姉妹に囲まれ、父親からも「お前だけブスだなあ」と言われ続けて、自分に自信が持てずにいるジュディス(アンジェリン・クイント/Angeline Quinto)。恋人がいるのだけれど、彼に対しても自信が持てず、そんな時に目にしたCMで【ビューティ・イン・ア・ボトル】に飛びつく。その錠剤にすがりついて、なんとか自分に自信を持とうとするのだけれど、錠剤を忘れてきた時に彼の家族の前でパニックに陥って醜態をさらしてしまうのだが…。

【ビューティ・イン・ア・ボトル】というアンチ・エイジング薬をめぐる3人の女性の奮闘を描く、オムニバスのようでいてオムニバスでもないという、いささか微妙な作品。意図はわからないでもないのだけれど、それぞれのエピソードがどうしても中途半端という印象になってしまう。いちおう、コメディという範疇なのだろうけれど、悩みをかかえながら一生懸命に生きている彼女たちの姿を笑えるほどドライに描かれているわけでもない。やはり、「微妙な作品」という評価になってしまう。

監督は、2014年だけで『Relaks, It's Just Pag-Ibig』『That Thing Called Tadhana』『Beauty in a Bottle』の3本の長編映画を撮り、原案、脚本でも多くの作品に関与している売れっ子のアントワネット・ハダオネ(Antoinette Jadaone)。『Relaks, It's Just Pag-Ibig』『That Thing Called Tadhana』のDVDも手元にあるのだけれど、本作を見たことで、ちょっと期待が薄れてしまったぞ。

また、脚本では『Kimmy Dora: Ang kiyemeng prequel』『アイ・ドゥ・ビドゥビドゥ』『浄化槽の貴婦人』などのクリス・マルティネス(Chris Martinez)も名を連ねている。そういえば、エステラのマネージャー役のカイ・コルテス(Cai Cortez)も、『浄化槽の貴婦人』に出ていた人だよなあ。

そして、最近の僕の秘かなお気に入りのリッチ・チャン(Ricci Chan)も、【ビューティ・イン・ア・ボトル】のブランドマネージャーの役で出てきている。この人、映画の中だけでなく実生活でもゲイらしいのだけれど、なんか気になるんだよなあ。男性なんだけど、なんかキュートなんだよなあ。

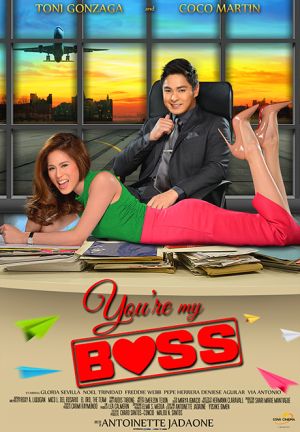

▼おそらく、9月9日。フィリピン映画の『You're My Boss (2015)』を観る。

航空会社に務めるジョージナ(トニ・ゴンザガ/Toni Gonzaga)は、社長が留守をしている間、日本の旅行会社との商談をまとめるように頼まれ、普段は社長のアシスタントをしているポン(ココ・マルティン/Coco Martin)がその手伝いをすることになる。

仕事以外に自分の存在に意義を見出せないでいるジョージナにとって、仕事がすべてに優先する事柄であり、そのためにポンをいいようにこきつかう。さすがに人のよいポンも反発するのだが、ジョージナはなんとしてでも日本人との商談をまとめなければならないと思いつめていた。

ところが、日本の旅行会社の社長であるナジモトが、社長本人が打ち合わせに現れなかったことで商談を打ちきろうとしたため、ジョージナはとっさにポンが社長だと嘘をついてしまう。それまでは、ジョージナにいいようにこきつかわれていたポンだが、その瞬間から立場が逆転することとなってしまう。

お互いに反発しながらも、ナジモトとの商談を進めていくふたり。しだいにナジモトもふたりの熱意に好意を持つようになる。

そして、日本の観光客向けにポンの故郷である海辺の町を売り込むべく、ジョージナはポンとともにリサーチにおもむき、そこで人が人に対して誠実であることの大切さを身をもって学ぶこととなる。

マニラに戻ったふたりは、ナジモトに対して最終のプレゼンをおこない、誠実な人々の住む町の魅力を訴え、そのことに感動したナジモトは契約の締結に合意する。しかし、ポンが自分のボスであると嘘をついているため、ジョージナは自分がナジモトに対して誠実ではないと感じていた。そして…

主演は『Starting Over Again』のトニ・ゴンザガと、『Maybe This Time』『Feng shui 2』のココ・マルティン。

トニ・ゴンザガはそんなにずば抜けた美人というわけではないと思うのだけれど、時々とってもキュートな表情を見せてくれる。そして、ココ・マルティンはというと、色白のポッチャリ丸顔で、しかも童顔なので、なんともいえない違和感がつきまとっていたのだけれど、善人丸出しの底抜けに人のよさそうな笑顔が魅力なのだろう。

正直、脚本にしても演出にしてもたいしたことがないのだけれど、主演ふたりのあふれんばかりの笑顔と、美しい海辺の町の光景とが映画を救っている。

監督は『Beauty in a Bottle』のアントワネット・ハダオネ(Antoinette Jadaone)。いまのところ僕の中では「いまいちな監督」というイメージが固まりつつある。

▼そして今日、10月5日。フィリピン映画『That Thing Called Tadhana (2014)』を観る。

ローマの空港で、泣きながらトランクの中身をゴミ箱に捨てている若い女性、メイス(アンジェリカ・パンガニバン/Angelica Panganiban)。重量制限を大幅にオーバーしていて、荷物を処分せざるを得なかったのだ。

それを見かねた通りすがりのアンソニー(JM・デ・グズマン/JM de Guzman)は、自分のトランクには十分に余裕があるのだから、荷物を引き受けると声をかける。

かくして、同じ飛行機の隣り合わせの席でフィリピンに帰ることになるふたりだが、情緒不安定なメイスを見かねて、アンソニーはバギオ(フィリピンの避暑地)まで一緒に行くことになってしまう。

メイスは、仕事でイタリアに移っていた8年間つきあっていた恋人に会うために、自分の全人生をトランクに詰め込んでローマに渡ったのだが、そこで彼の浮気に遭遇し、破局したのだとアンソニーに語る。一方のアンソニーも、恋人と別れた過去、画家の夢を諦めた過去を抱え込んでいた。

食事をしながら、移動しながら、街角に座り込みながら、悩みを、人生を、恋愛を語り合うふたり。

次第にアンソニーもメイスに心惹かれるようになり、メイスも失恋の過去を断ち切ろうとするのだが…。

今年の大阪アジアン映画祭及びあいち国際女性映画祭で『運命というもの』という邦題で上映された作品であるのだけれど、日本語字幕なしで観るのにはかなりつらい作品だった。

なぜなら、ひたすら2人が会話するだけの映画なのである。特に事件が起こるわけでもなく、2人以外の人物が介入するような事態もほとんどなく、場所を変えながら延々と2人が会話しているだけの映画なのだ。

なので、この映画をちゃんと理解できたとは言えそうにない。タガログ語はもちろん聞き取れないし、英語字幕だってごくごく一部の知っている単語を拾うのが精一杯。とてもとても会話を理解しながら映画を観るなんてことはできなかった。

それを承知のうえで自分なりの感想を述べるとするならば、「こんなうっとうしい女によくつきあうよな。この男、人がいいにもほどがあるんじゃないの」というものだったりする。

だって、知り合ったばかりの男に、延々と自分の失恋話を聞かせるんだよ。しかも、助けの手をさしのべるとすぐに拒絶したり、「私のことを決めつけないでよ」とヒステリーを起こしたり、とにかくめんどくさい女なのだ。絶対にかかわるとろくなことにはならないタイプの女なのだ。

監督は『You're My Boss』『Beauty in a Bottle』のアントワネット・ハダオネ(Antoinette Jadaone)。そういえば、『You're My Boss』にしても、『Beauty in a Bottle』にしても、出てくる女性はうっとうしいキャラが多かったかも。しかも、どちらもいまいちな映画だったんだよなあ。一般的には本作がいちばん評価されているみたいだけれど。

主役のメイスを演じているのはアンジェリカ・パンガニバン。『Beauty in a Bottle』では太りすぎて落ち目になっている女優を演じていたけれど、やっぱり太めだよなあ。監督のお気に入りらしいけれど、もうちょっと可愛い女優を使ってくれてもいいんじゃないの。ま、あまり美人じゃない方が、この映画にはむいているかもしれないんだけど。

そして、アンソニーを演じているのはJM・デ・グズマン。『She's Dating the Gangster』『牢獄処刑人(On the Job)』に出ていたらしいのだけれど、あまり印象にない。ちょっと気が弱くて人のいいキャラにはぴったりという感じだけれど、きっと、違うタイプを演じるとぜんぜん違う雰囲気になるのだろう。

2015.10.4(日)

▼DVDを借りてきて『宇宙戦艦ヤマト2199 星巡る方舟』を観る。

イスカンダルから地球に戻る途中でのエピソードなのだけれど、いまいちだったかなあ。

▼先日レントゲンを撮った病院に、リハビリを受けに行く。

理学療法士の先生がついて、脂汗流しつつ、ひねったり伸ばしたりといった治療を受け、歩き方、椅子の座り方、腹筋の鍛え方、ストレッチの仕方などの指導を受ける。

身についた歩き方を直すのは難しいけれど、意識して直していかないと。

▼まだ腰は痛いのだけれど、昨日、けっこう大丈夫だったので振り替えでクールのゲームレッスンを受けに行く。

が、昨日とは打って変わって腰が痛く、まるっきりボールが打てない。ぜんぜんラケットを振り切ることができない。

なんとか90分のレッスンを終えて帰宅すると、明らかに腰痛が悪化してしまっている。ううっ、いったい何をやってるんだか。

▼録画してあった『夕陽のガンマン』を母親が観ていたので、途中から一緒に観る。

やっぱり、かっこいいなあ。クリント・イーストウッドかっこいいのだけれど、それよりもリー・ヴァン・クリーフがかっこいいんだよなあ。

そしてまた、エンニオ・モリコーネの音楽がむちゃくちゃいい。たっぷりと堪能する。

2015.10.3(土)

▼多摩社会人庭球連盟(通称多摩シャカ)の団体戦に出場する。

2週間ほど前からずっと腰が痛くて病院通いをしている身なので、まったくテニスをしていないし、テニスができる状態なのかどうかすらよく分からないのだけれど、人数が足りなくて僕が行かなければ不戦敗になると言われたので、とりあえず会場にだけは足を運ぶ。場合によっては、コートに立っているだけで何もできないかもしれないし、あるいは最初の挨拶の時に人数が揃っていればいいというので、あとは自分の試合だけ不戦敗にするということになるのかもしれない。

3セットマッチのダブルスだったのだけれど、結果からいうと1−2の負け。だけど、なかなかの接戦だった。

1セット目は4−6で負け。この時点では、どこで痛みが襲いかかってくるのかわからないので、とにかくおそるおそるボールを追いかけていた。

ところが、2セット目に入ったところで、腰の痛みがきれいさっぱり消え失せたので、ガンガン攻めていって6−3で勝ち。アドレナリンがでまくっていて、痛みを感じなかったのかなあ。

だけど、3セット目に入ると足がピクピクと痙攣をおこしかけていて、あと1歩が出なくなってミスが増えてしまう。2週間、まるっきり運動をしていなかった身に突然の3セットマッチは厳しかったということらしい。しかも、20代の若い相手は体が暖まってきたということでギアをあげてきて、結局は3−6でセットを落として敗退。

負けてしまったけれど、もうちょいで勝ちに手が届いた試合だったなあ。

チームとしても1勝7敗で完敗。残念。

▼清水マリ『鉄腕アトムと共に生きて』さきたま出版会を読了。

サブタイトルは「声優が語るアニメの世界」。「鉄腕アトム」の吹き替えを担当していた清水マリの回想録なのだけれど、浦和にあるローカル出版社から刊行されたものなので、その存在に気がついていない人が多いのではないだろうか。実は、清水マリは浦和に産まれ、浦和に育ち、いまも浦和に住んでいるという根っからの浦和っ子で、その関係から浦和にある出版社が執筆をもちかけたものだろう。

「鉄腕アトム」の吹き替えをすることになった経緯とか、当時の吹き替えの現場の大変さなど、非常に興味深い話がたくさん出てくる。今では考えられないことなのだけれど、当時は録音テープを切り貼りすると音が劣化するため、最初から最後まで通しで録音をしなければならなかったのだという。だから、誰かひとりが失敗すると、最初っからやり直さなければならないのだ。いやあ、まさかそんな大変なことをやっていたとは思いもしなかった。

あと、「鉄腕アトム」が終わったあと、アトムの声のイメージが強すぎるために声優としての仕事がほとんどなかったとか、手塚治虫と会った時のエピソードとか出てくるのだけれど、実のところ、手塚治虫とはそう何度も会ったというわけでもないらしい。

後半は声優をやめたあとの地元での演劇活動であるとか、朗読会の講師をやった話など、ちょっと地味な話となる。また、話が途中で前後したり、同じ話が繰り返し出てきたりするので、どうせなら子どもの頃から時系列に沿って書いていった方がよかったという印象を受ける。

▼炊飯器が壊れたので、嫁さんと一緒にヤマダ電機へと出かけていく。値段はピンキリで、高いものと安いものとの値段の差の大きさにびっくりさせられる。だけど、基本的にはご飯が炊ければいいんで、そんなに高機能のものは必要ないよなあ。

それでも4万円ぐらいの機種を購入。これで少しでもご飯がおいしくなるといいなあ。でも、あまり高いお米を買っていないから、無理かな。

2015.10.2(金)

▼濡木痴夢男『実録 縛りと責め』河出文庫を読了。

いわゆるSMの緊縛師をしている著者が、かつて出会った印象的な何人ものM女性のエピソードを綴った1冊。論創社の『「奇譚クラブ」から「裏窓」へ』飯田豊一を読んだ流れで河出文庫から出ている関連書も読んでみようと思っていたのだけれど、なかなかエッチな本であった。性の世界は奥が深いということはよく分かったが、自分がその世界に踏み込むことは確実にないということもよく分かった。

驚いたのは、この本が河出文庫オリジナルの書き下ろしであるということ。てっきり、雑誌連載された原稿とか、他から単行本で出ていた本の文庫化だろうと思っていたのだけれど。河出文庫からは、この手の性を描いた本も数多く出されているのだけれど、おそらくこの手の本の好きな編集者がいるのだろう。

▼腰が痛いために、テニススクールのレッスンはお休み。

![]()